تحقيق: عاطف محمد عبد المجيد – مرفت محمد ياسين

في علاقتهم بالمقهى، ينقسم الكُتّاب والمبدعون إلى فريقين، أحدهما يمثل المقهى له مكانًا لملاقاة الأصدقاء، أو الجلوس للراحة وتناول مشروب وفقط، ولا يقوم أفراد هذا الفريق هناك بفعل أكثر من ذلك.أما الفريق الثاني فيمثّل المقهى بالنسبة لأعضائه العاملين بؤرة الحياة، عليه يجلسون لفترات طويلة يوميًّا، كأنه المكان الوحيد المتاح لهم في الحياة، وعليه يكتبون، وينجزون أعمالهم التي تتعلق بالكتابة، وعليه أيضًا يستقبلون وحي أفكارهم، إلى جانب النقاش مع الأصدقاء أحيانًا، والثرثرة أحايين أخرى.

في هذا التحقيق نحاول معرفة كيف يرى الكتّاب المقهى، دوره في حياتهم، علاقتهم به، وإلى عدد منهم وجهنا هذه الأسئلة: نعرف أن لكل كاتب طقوسًا محببة يمارسها أثناء الكتابة، كما أن له مكانًا أثيرًا يفضّل الكتابة فيه، من هذه الأماكن المقاهي.

هل يمكن لك أن تحدثنا عن دور المقهى في حياتك، وما وقْع غلق المقاهي على نفسك، جراء انتشار فيرس كورونا الذي سبب شللًا شبه كامل للحياة، واصفا ما مررت به نفسيا وأنت تعيش حالة منْعك إجباريًّا من الجلوس على المقاهي، وهل هي بالفعل المتنفس الوحيد لك، والمكان الذي تكتب وأنت جالس فيه، منتظرًا مجيء أفكارك، وكيف تجاوزت هذه الحالة، وماذا بقي من أثرها عليك؟

الروائي سمير الفيل يعلن أنه لم يكن من رواد المقهى خلال سنوات عمره الأولى، واقتصر جلوسه عليها في مناسبات محددة مثل استقبال أديب كبير قادم من القاهرة أو مدن الصعيد والدلتا، أو محاضر للأفلام السينمائية، أو مصاحبة فنان تشكيلي يعرض بالمدينة، وأنه ثمة مقاه محددة ارتبطت بالثقافة عامة والأدب خاصة، منها مقهى” انسطاسي” المطل على النيل. بالنسبة للفيل كان جلوسه على المقهى قليلا، وبعد 2011 وعقب خروجه إلى المعاش، أصبح المقهى جزءًا أساسيا من حياته.

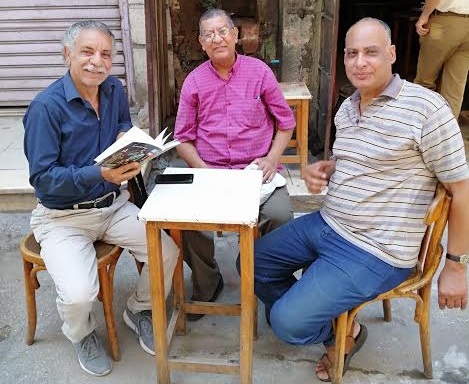

اختار مقهى العيسوي للجلوس مع الأصدقاء من الكتاب والكاتبات، وتحول إلى مكان لقراءة الكتب والتعرف على التجارب الجديدة في الشعر والقصة، وأفرد جلسات لقراءة تراجم كتاب من أوربا وامريكا.وبمرور الأيام أصبح المقهى مكانًا للكتابة أيضًا، وأغلب نصوص مجموعته ” أتوبيس خط 77″ و” حذاء بنفسجي بشرائط ذهبية” كُتبت نصوصها المبدئية على المقهى، ومع غلق المقاهي إجباريًّا، واجه الشاشة المضيئة “الكمبيوتر” مرة أخرى، وكحيلة دفاعية ضد الصمت كتب عبارة ” 10 نصوص قصصية” ليحفز نفسه على ضرورة الكتابة.ثم يضيف الفيل قائلًا إنه بالقرب من نهر النيل نجد النوارس البيضاء تحلق، وقليل من الدلافين الآتية من البحر المتوسط، بينما كاتب زميل يقرأ لتولستوي أو كازنتزاكس أو نجيب محفوظ، وربما بدا الشعراء أكثر حظًّا من كتاب السرد، فلديهم الفرصة لإلقاء قصائدهم من الذاكرة دون الاستعانة بالأوراق أو شاشات الموبايل، وعلينا أن نتجاوز “رهبة” الفيروس، لتستمر حياتنا مع فنون الكتابة، يظللها خوف فطري، وحذر مترع بالوسوسة، يبدو في “الكمامة” و” القفازات”، لكن من يمكنه حبس الإبداع مهما حاوطتنا الأخطار؟!

الشاعر أحمد فضل شبلول يقول إنه لم يعتد أن يكتب على المقاهي، ولم يجرب هذا الطقس كثيرًا، وإنما تعود أن يكتب في البيت، بعيدًا عن الضوضاء والزحمة، حتى يستطيع التركيز والاستماع إلى بعض الموسيقى الهادئة، كخلفية في كثير من الأحيان، وإن لم توجد فلا بأس.شبلول يعرف أن هناك أدباء يكتبون على المقاهي، منهم الراحل خيري شلبي الذي كان يكتب على المقهى ولا يتأثر بأي ضوضاء أو ازدحام، والشاعر الراحل أحمد محمود مبارك كان يكتب على المقهى وقضي أكثر من نصف عمره على المقاهي، ويشاء القدر أن يموت على المقهى أيضًا.

في حين كان نجيب محفوظ من عشاق الجلوس على المقاهي لكنه لم يكتب على المقهى، الذي هو بالنسبة لشبلول مكان للقاء الأصدقاء، حيث لا تسمح البيوت بهذه اللقاءات.شبلول جرب الكتابة في مقهى “الكريستال” لكنه فشل، كان يقرأ فقط، ويلاحظ ويتأمل ويدون بعض الملاحظات أو بعض الأفكار حتى لا تتوه في الزحام بعد ذلك، وعندما يعود إلى المنزل يقوم بالكتابة.كما حزن شبلول جدًّا عندما تم اتخاذ قرار إغلاق المقاهي عقب تفشي مرض كورونا اللعين، لأن معنى ذلك أنه لن يلتقي أصدقاءه من الأدباء وغيرهم، غير أنه استغل وقت العزلة وشرع في كتابة رواية جديدة، وبما أنه رجل “بيتوتي” أي لا يعرف أن يكتب إلا في البيت، فقد أفادته عزلة كورونا في الكتابة.

لقاء نجيب محفوظ

أما الكاتب السيد نجم فيظن أن المقهى لعب دوره الهام في حياته الأدبية مثلما هو كذلك عند الكثير من الأدباء، عليه كانت فترات الانفلات من روتين الحياة خلال فترة شرخ الشباب.مستكملًا حديثه قائلًا إنه لم ينسَ أبدًا أول لقاء مع الأديب الكبير نجيب محفوظ وجماعة أدباء من جيله يجلسون ويلتقون كل أربعاء من الساعة الرابعة بمقهى عرابي، حيث كان لقاؤه مع الناقد المرحوم عبدالرحمن أبوعوف الذي عرّفه وقتها على المقهى وتواعدا هناك في رحاب محفوظ.

أما عن النقلة الكبيرة في حياته الثقافية والإبداعية فهي اللقاء الأسبوعي بمقهى ركس بشارع عماد الدين بوسط البلد حيث كان اللقاء الأسبوعي لجماعة نصوص 90. أما الآن فلم يعد المقهى بالنسبة له، المكان الأثير إلا للقاء متباعد مع بعض الأصدقاء، خصوصًا مقهى البستان، ويعتقد أن المقهى لم يلعب دورًا معه أثناء فترة جائحة كورونا بسبب إغلاقه وبعد الانفتاح قليلًا لم يسع للجلوس إليها.

الشاعر والناقد حاتم عبد الهادي السيد، بعد أن أكد أن المقهى هو الحياة، وهو رئة العالم ومتنفس الأدباء، يقول إنه لا شك أن المقهى يمثل رمزية كبيرة في حياة المثقف والمبدع، فهو شخصيًّا لا يكتب إلا وهوجالس على المقهى، الذى أصبح الجلوس فيه طقسًا من طقوس الكتابة، بل لا يستقيم الموضوع إلا بعد أن يأخذ ركنًا وينتحى به عن العالم، لذا قال: ” لقد كان أبى شيخًا / يطيع الله ورسوله / ويشعل إن كواه البرد / أخشابًا بنارجيلة”.

المقهى، يقول عبد الهادي، في ثقافة المصريين طقس ومكان للقاء، ولديه، كمبدع، واحة للإفضاء والبوح، لذا فالمقهى هو العالم والكون والحياة، وهو رئة المبدع التى يتنفس من خلالها مع الأرجيلة طعم الحرية، ويؤدى الجلوس هناك إلى شعور المبدع ببراح منفتح للكتابة، ولا شك أن ما لاقيناه من قرار إغلاق المقاهى قد جعلنا في قلق، بل اختلف طقس الكتابة تمامًا، ولعل جلوسنا في البيت قد أدى إلى ظهور أدب المنزل / البيت/ أدب السكون والصمت، والضجيج كذلك.لقد أصبح المبدع يتيمًا، لا يقابل الأصدقاء، ولا يكتب سوى أدب العزلة والسكون كما أسمى ذلك في مقالاته؛ وإغلاق المقاهى نعمة ونقمة للمبدع، فنحن نرى العالم من حولنا ونحن نرصد حركة الحياة كبندول الساعة، ونموسق الزمان عبر المكان في المقهى، بخلاف المنزل الذى ينتج انعزالية عن الواقع والمجتمع؛ وإن كان مفيدًا كذلك.

عبد الهادي يقول إنه لا إبداع للكاتب في مصر تحديدًا دون الجلوس في المقهى الذى يمثل كونًا صغيرًا، وعالمًا مملوءًا بالحيوية والحركة وديمومة الحياة.

لقد أثر إغلاق المقهى على نفسيتنا، وأخرجنا من طقس الكتابة الديمومى إلى براح مغاير، مختلف، له مذاق آخر، لكنه ليس بمذاق نكهة القهوة في المقهى، حتى طعم القهوة ونكهتها تختلف في المقهى عن شربها في البيت.لكنه مع ذلك لم يركن إلى الصمت والسكون وكانت فرصة وتجربة مغايرة للكتابة بدون نارجيلة وأصدقاء وتأمل العالم في شوارع الحياة الثقافية، فالمقهى هو بيت المبدع التنويرى، وليس مكانًا للتنزه لديه، هو وسيلة للخروج من شرنقة البيت إلى أفق أكثر براحًا وحضورًا، لذا كان المقهى له الدور الأغلب والأهم.

بالنسبة لعبد الهادي كتب معظم دواوينه، بل وكتبه النقدية والأنثروبولوجية وكتب التراث وهو جالس يحتسى القهوة العربية البدوية الأصيلة في أرجاء سيناء أرض القمر والثقافة وشاطى الإبداع الممتد.

أما الشاعر والناقد د. أحمد نبوي فقال لعلنا نصاب بالدهشة إذا أخبرنا أن المقهى لا يمثل له نقطة ارتكاز إبداعي على الإطلاق، كما أنه ليس من رواد المقاهي والمكان الأثير المفضل له أثناء الإبداع هو البراح، هو من المشائين، كل أفكاره ولدت وهو يمشي، تولد أفكاره وتتناسل وتتحقق على وقع خطواته.فهو الشاعر الذي تتشكل نصوصه مع خطواته في البراح، في حضن الطبيعة.

قد تقابله وهو يمشي فتظن أنه يحدّث نفسه، بل يظنه بعض السائرين أن به شيئًا من الجنون، أو هكذا يظنون.لذلك، يقول نبوي، دائمًا ما يسير وفي جيبه ورقة وقلم، يسجل أفكاره وخواطره وإذا ما عاد لمكان انطلاقه سواء كان المنزل أو غير ذلك يبدأ في صياغة النص وتشكيله. في وقت الحظر الذي فرضه علينا فيرس كورونا كان نبوي متأزمًا جدًّا، يزرع البيت جيئة وذهابًا طوال الوقت، حتى أنه في تلك الفترة أنتج عددًا من النصوص عن كورونا، يظنها مميزة، ولقد لاقت استحسانًا سواء على مستوى المتلقي الخاص أو المتلقي العام.

مكان مثالي للراحة

في حين لا يتذكر الشاعر كمال أبو النور أنه كتب مرة واحدة على مقهى، لأن علاقته بالمقهى ليست عاطفية على الإطلاق، وهي بالنسبة له مكان مؤقت لمقابلة بعض الأصدقاء.يشعر أبو النور وهو جالس في مقهى مفتوح على المنازل أن قاطني المنازل يراقبونه والمارة أيضا يتلصصون عليه، ولذلك هو يحب الأماكن المغلقة، لأنه يشعر فيها بالخصوصية.

أبو النور يقول إنه ليست لديه طقوس في الكتابة، معظم كتاباته في ركن مفضل له في صالة المنزل مع مصاحبة الأغاني المفضلة له بصوت خافت، وأحيانًا يكتب في أحد حجرات العمل الفارغة، ومرات قليلة في سيارته، لذلك لم يفرق معه فتح المقاهي أو إغلاقها.أبو النور يرى أن الروائيين قد يكونون أكثر التصاقًا وحميمية مع المقهى، أكثر من الشعراء ومن وجهة نظره أن الشاعر يحتاج إلى الوحدة والاختلاء بنصوصه، حتى تمنحه أسرارها دون خجل.

أما الشاعر والمترجم عبد الوهاب الشيخ فيخبرنا إنه ليس من رواد المقاهي في الفترة الحالية، مضيفًا أنه كان في بداية الألفية مقيمًا بالقاهرة، وأثناء انتقاله من مكان لآخر، أو عند لقاء صديق، كان المقهى مكانًا مثاليًّا للحصول على بعض الراحة والثرثرة كيفما اتفق.الشيخ لم يجرب الكتابة في المقهى إلا نادرًا ومضطرًا، لكن المقهى نفسه أوحى إليه بالعديد من القصائد في ديوانيْه خيط أريادنه وغنوة البجعة، في الديوان الأول قصيدة كان سيتخذها عنوانًا للديوان وتراجع، اسمها “شيشة عجوز كفت عن الثرثرة”، وفي الثاني قصيدة بعنوان “زهرة البستان” مقهى المبدعين الأشهر.

ما سكن الشيخَ حضوره في المقهى بعد الناس كانت الشيشة وتأمل دخانها المنبعث منها متبددًا في الهواء كأعمار المدخنين، وقد امتنع عن تدخينها منذ نحو سبع سنين، وربما هذا سبب رئيس في قلة تردده على المقهى حاليًّا، بالإضافة لأسباب أخرى أهمها اقتصادي.ارتبط المقهى في ذهن الشيخ بمحفوظ والغيطاني وخيري شلبي ومكاوي سعيد الذي ما ولج زهرة البستان صباحًا إلا وجده جالسًا في مكانه المعتاد.الشيخ يرى أن غلق المقاهي بالتأكيد لم يكن له أثر حقيقي عليه، ربما كان له وقع كبير على كتاب آخرين كالشاعر إبراهيم داود مثلاً وهو الخبير في مقاهي المحروسة على حد وصف الشيخ له.

أما الكاتب بهاء الدين حسن فآثر أن يتحدث عن الشاعر الراحل محمود مغربى قائلًا إنه كان من عشاق الجلوس على المقاهى، وكان يقول عن المقهى إنه حياة / عالم ! لكن لم يكن جلوسه من أجل الكتابة، فقد كان يجلس لمقابلة الأصدقاء والنقاش وتدخين الشيشة، حيث أنـه كان يدخنها على المقهى فقط.

وقد أرّخ نجيب محفوظ من خلال رواياتـه للمقهى وأهمية دوره فى الحيـاة الثقافيــة، حتى أنـه سمّى إحدى رواياتـه على اســـم مقهى من المقاهى “قشتمر”، والمقهى بالنسبة لنجيب محفوظ ملتقى الفكر والثقافة والسياسة! لكن فى ظــل عـالــم النت ومواقــع التواصــل الاجتمــاعى، تراجــع دور المقهى كمكان لملتقى المثقفين، ثم جاءت جائحـة كورونـا لتمنع التــلاقى والجلوس على المقاهى بقرار من وزارة الصحة كإجراء احترازى، لكن الأدبــاء كانــوا يجــدون المتنفس من خــلال النت ومواقع التواصــل، ولم يعد المقهى كمــا كان من قبل، أيام أن كان يجلس عليه بيرم التونسى، ويكتب على علبــة السجائــر، فالمقهى الآن لم يعد مكانًا هادئًا يجلس فيــه المبدع ليبـــدع، وسط الضوضـــاء.

الحاوية والحضن

أما الشاعر عبد الرحيم طايع فيقول إن المقهى لعب في حياته دور الحاوية والحضن، المندرة الصعيدية القديمة التي شهدها بحكم السن وكانت “دفتر كلام الرجال” والصالون الثقافي الذي شبع فيه كلامًا وارتوى، ولا يزال مقيمًا على موائده العامرة قبالة أنهاره الفياضة، من ثَمَّ كان قرار إغلاق المقاهي صادمًا له بل مهينًا؛ فمعناه انتهاء الجلسة وسكوت الحروف وبخل المواعيد.

ومع ذلك لا يدعي أن المقهى، في صورته الشعبية بالذات، هو المتنفس الوحيد له، ولا مكان الكتابة الأثير للأمانة، فمتنفسه، في الأعوام العشرة الأخيرة تحديدًا، هو النيل والحدائق والأندية والميادين والشوارع العامة على الدوام، وأما الكتابة، فلحالته النشوانة خلالها ولحاجته إلى تركيز شديد في أثنائها، فبيته وحده يسعه ومنضدته وحدها تفهمه ويفهمها، وتتحمَّل ضرب يده ويتحمَّل اضطراب أرجلها ويعرف كلٌّ منهما الآخر معرفة حميمة لازمة.

طايع يرى أن المقهى الشعبي يظل عزيزًا في نهاية الأمر، لأنه دنيا مركَّزة ووطن صغير.كره طايع كورونا بشدة لأنه سبَّب هذا الخلل الفادح، لكن الكراهية كانت بفائدة عظيمة؛ فقد كتب عن الحالة التي وضع العالم فيها كتابات شتى، كتابات واعية ونبيهة، تصنع كتابًا كاملا، وما زال عنده أفكار أخرى، بنفس الصفة، في الموضوع المزعج المثير، مضيفًا: نحن هكذا، يقصد الشعراء والكتَّاب، أو لا ينبغي إلا أن نكون هكذا على وجه الدقة: لا حزن يشملنا إلا التقطنا بلاغته العميقة الخاصة وخلقنا من دموعه بهجة ومن ظلامه أملا ومن درسه الكبير عِبرَة عظيمة.

الشاعر د. عيد صالح يقول إن المقهي أهم مكان للكتابة لا بمعناه الحقيقي ولكن لأنه يشحذ الفكر والوجدان، لأنه عالم الحياة والأصدقاء والأخبار والحوارات وتناول الإبداعات. صالح كان في البداية يتصور غلقها احترازا طبيًّا وواجبًا وطنيًّا وإنسانيًّا في جائحة يجب اأخذ كل عوامل الحيطة، ولكن بعد أن طال الحظر والخطر وتساقط الأحباب والأقارب، كره كل التجمعات وأولها المقاهي حتي أنه لا ئفكر في الذهاب إليها مرة أخري، رغم أنه عانى في الحظر لدرجة فقدانه عشرة كيلوجرامات من وزنه، وأصبح هيكلاً وأجمع زملاؤه الأطباء علي أن السبب نفسيٌّ واأصروا علي خروجه للشارع والعودة للمقهي، لكن كل من يقابله ينظر إليه مذهولاً كما لو كان ينظر لشبح.

في حين يقول الكاتب السيد شليل إنه كان قبل الجائحة يرتاد بعض المقاهي الخاصة ليس للكتابة ولكن ليستمع للحكائين المهرة الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، ولكنهم يمتلكون ناصية الحكي، كان يصغي إليهم ويتشبع بخبراتهم التي لا غني عنها مادمتَ تمارس فعل الكتابة كما أن للمقاهي طقوسًا أخرى غير الاستماع لما يقال وهي متابعة العابرين من الجنسين وتحليل شخصية كل شخصية، ووضع تاريخ إنساني لها، بل ومحاولة خلق ظروف تتناسب معها وهذا ما يفعله السارد أثناء نسيج نصه، ومما لا شك فيه أن المنع أصاب الأغلبية بالإحباط والملل، ولكن كان الفضاء الأزرق واقعًا موازيًا، ولو ليعوض ما فقدناه رغم عدم نجاح التجربة عند الكل، وبالنسبة له كانت الظروف لصالحه حيث عندما قرر العالم كله البقاء مجبرًا في بيته كان هو قد أصيب في حادث ألزمه بيته، وكان من قبله يحاول أن يتعامل مع الفضاء الأزرق كبديل مؤقت لطقوس يومه أثناء الكتابة، وبعد انخفاض معدلات المرض وتفشيه سيعود كل شيء لسابق عهده.

تعذيب وعقاب

أما الكاتب محمد السانوسى العبادي الذي فرح بعودة فتح المقاهي فيقول إنه ليس من رواد المقاهي بالمطلق، ربما يفضل مقعد على حديقة بجوارالكورنيش للكتابة، لكن معظم صداقاته الأدبية نشأت على المقاهي، تلك المعرفة التي تأتي من الأريحية التي يكون عليها أغلب الأدباء، فيمكن أن تسمع وتتطرق لشتى الموضوعات دون حدود لطريقة الطرح أو أي مدى يصل اليه الحوار، خاصة وأن بعض الأدباء لا يمكن مقابلتهم إلا على المقاهي، حيث يمارس بعضهم هوايات لعب الشطرنج أو الضمنو أو شرب النرجيلة ومتابعة مباريات كرة القدم.

لكن أيضًا ولفترات ممتدة ابتعد عن مجالسة الأصدقاء على المقاهي بحثًا عن لقمة العيش نتيجة عمله لفترتين متتاليتين بشكل دائم، لكن هذا لا يمنع أنه كان يتحين الفرص لمقابلة بعضهم والاستفادة من آرائهم ومبادلتهم الأفكار حول شتى القضايا الانسانية.السانوسي يعرب عن سعادته بإعادة فتح المقاهي وقصور الثقافة، متمنيًا من كل قلبه ألا تكون هناك موجة ثانية لهذا الفيرس اللعين، فتغيير العادات الاجتماعية لأي إنسان، أديبًا كان أو غير أديب.

وعلى جانب آخر، يعترف الكاتب عبد الصبور بدر بأنه بيتوتي جدا، قائلًا إنه يعتبر الفسحة بمثابة نوع من العقاب، وإن الجلوس على المقهى أداة تعذيب، ما يجعله يشفق على رواد المقاهي كلما نظر إليهم وهو يمر بجانبهم في الشارع.

مضيفًا أنه يستطيع الكتابة في أي مكان حتى ولو وسط قاعة أفراح صاخبة، يغني فيها حمو بيكا، وهو لا يمارس طقسًا بعينه، ولا ينتظر الوحي كما يفعل الكثيرون، إنما يؤمن أن الكتابة حرفة، وصنعة، في المقام الأول، وتحتاج إلى معرفة واسعة، وإدارك بكل ما يدور حولنا، والأهم امتلاك قواعد الكتابة وأساسياتها، والتي ليس من بينها بالتأكيد الجلوس على مقعد في مقهى.ويتابع قائلًا إنه قد يكون من بين قلة انتصر لهم فيروس «كورونا» وحقق أحلامهم بالبقاء لمدة شهور في البيت.لقد كان مستمتعا “بالأنتخة طيلة هذه المدة».

بدر يقول وهو يحكي عن الفترة التي كان يعمل فيها من المنزل في وقت فرض فيه الفيروس شروطه على الجميع، المقاهي الثقافية المنتشرة في وسط البلد هي التي تسببت في تلك الصورة الذهنية بين الكتابة والمقهى، أما نجيب محفوظ وأمل دنقل ويحيى الطاهر عبد الله وغيرهم من رواد الكتابة فقد حولوا المقاهي إلى عناوين للأدباء والمثقفين، لأن المقاهي ارتبطت بهم مثلما ارتبطوا بها.

أما الكاتب يسري أبو العينين فبدأ كلامه قائلًا إن جائحة كورونا لم تكن وبالًا على الجنس البشرى فقط، وإنما ساهمت بشكل مواز فى تغيير أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى جميع أنحاء المعمورة، فالوضع الحالى الذى يبدو غير مسبوق فى طبيعته وتهديده وكذا أثاره المدمرة وقدرته على إلزام سكان الأرض أن يلزموا بيوتهم فى انتظار مصير غامض بلا ملامح، فقلق الحاضر وغموضه والخوف من المستقبل وما ستكون عليه الحياة بعد الجائحة هو العنوان الأساسى لهذه اللحظة فى تاريخ البشرية.

هذا ما جعل أبو العينين كغيره يفكر هل قرار غلق المقاهى تحديدًا وما تبعه من انحسار لقاءات الكتاب والمثقفين التى كانت تُعقد بشكل دورى فى بعض منها, سوف يؤثر نفسيًّا على الكاتب الذى كان يجد فى زيارته للمقهى تفجيرًا للطاقات الداخلية لإبداعه.

مؤكدًا أن المقاهى ساهمت إلى حد بعيد فى دعم الحركة الثقافية والأدبية فى بلدان عدة حول العالم، وأن المقاهى الآن فقدت الصحبة والونس, وهجرها أصحابها، لكن لا يجب لوم فيروس كورونا وحده، فقبله بكثير هجرت مجموعات كثيرة من الفنانين والأدباء المقهى وانحسر هذا البهاء الذى أناره زمنا طويلا، فكيف نتجاهل دور الإنترنت فى إقصاء دور المقاهى من المشهد الثقافى؟ مضيفًا أنه بات مجتمع المعلوماتية، أو مجتمع المعرفة ظاهرة أحدثت تحولات تكاد تكون جذرية فى سلوكياتنا العامة بما فيها بنيتنا الثقافية بصفتها سمة العصر على الإطلاق كصيغة بديلة عن التواصل المباشر بين الفرد والفرد وبين الفرد والمجتمع، وتحولت المقاهى كعبة المثقفين والفنانين والأدباء إلى ما يسمى “السايبر”.

ثم جاءت كورونا لتخدم بقية المشهد فقفلتها.لكن يبقى المشهد خالدًا لصالح تلك “الإنحناءة”, ما بين كتاب ورقى تدخل رائحته إلى رئتيك وبين شاشة إليكترونية تحاول أن تقصيك.

الحنان العابر

من جانبه يقول الروائي والقاص مصطفى البلكي إنه لا يحب الجلوس على المقاهي, خلاف المتعارف عليه، فالحياة هناك تجري بسرعة, هذه الفكرة ارتبطت في ذهن البلكي وهو صغير، بذهاب الكبار لشرب الشاي, إلا جده الذي كان يحب شاي البيت, ويقول عنها : مضيعة للوقت, ربما بما استقر بداخله أعطي أسبابًا لعدم ذهابه إليها, لكن من منظور هذه الأيام, وما نعيشه, وجد نظرية جده هي الأفضل, متسائلًا عما حدث, حينما لم يذهب بعضنا إلى المقهى, هل تغير شيء ما في حياتنا؟, بالطبع نعم, قد يقول لك البعض, لكن لو فكر أحدنا قليلًا لعرف أنها عادة , والامتناع عنها ليست نهاية العالم, مع الصبر كل شيء ممكن إذا كنت تؤمن بجدوى الإقلاع, حتى المتمسك بالكتابة في المقاهي, أظن أنه استطاع مع العزلة أن يجد المكان البديل ليمارس ما يحب.البلكي يؤمن بأن الوقت الذي يشعر فيه الواحد بالوحدة هو الوقت الذي يحتاج فيه أن يكون فيه بمفرده أو مع من يخلصه منها, هذا المكان يصبح جنته, والجنة هنا تصنع على عين الواحد.

أما الروائي فكري داود فيقول للمقهي في حياته دور مهم منذ الصغر، حيث كان يتعمد الجلوس قرب كبار السن في قريتنا ليستمع إلى حكاياتهم وطُرَفِهم مع بعضهم البعض، وهم يلعبون الكوتشينة والدومينو، ويشربون الشاي والقهوة ويتعاطون الجوزة البلدي بالمعسل، وشيئًا فشيئًا تعلم منهم كل شئ، وتجرأ على التداخل الحذر معهم بأسئلة تتعلق بالحكايات القديمة، وصار يتقدم بالمشورة عليهم في تحريك لعبة من الألعاب، وهم أيضًا باتوا يعتبرون تواجده طبيعيًّا.

داود يرى أن المقهى متنفس مهم جدًّا، لممارسة كتابة الأفكار منفردًا، أومناقشتها مع الأصدقاء، أواستنباطها من الثرثرة والضجيج، أو الهمس الحاصل، لكنها ليست المتنفس الوحيد أو الطقس الوحيد، فلكل كاتب طقوسه الخاصة الأساسية، سواء في اختيار التوقيتات أوالكتابة على نوع معين من الأوراق، أوبأقلام من نوع خاص، وحاليًّا الكتابة على الكمبيوتر مباشرة. وهو معنيٌّ ببعض هذه الطقوس، وأهمها حتمية وجود ما يصنع دهشة شديدة له، فلم يعد مجرد وقوع الحدث العادي قادرًا على دفع مخضرم مثليه له ست روايات وسبع مجموعات قصصية وكتاب نقدي، للانفعال لدرجة الكتابة.

داود تجاوزت فترة إغلاق المقاهي، بعدة بدائل مؤقتة منها، التعامل مع الميديا للتواصل، وإعادة تنظيم مكتبته الخاصة الضخمة، وإعادة قراءة كتب مهمة جديدة أو كان قد قرأها من قبل، مركزًا على الموسوعات الثمينة.داود الذي يقول إنه لا تزال هناك بقية من أثر لتلك الفترة، تجعله ما زال متوجسًا ومتوقعًا قدوم الخطر من أية جهة وفي أي وقت، يؤكد أنه لن يتوانى عن النزول إلى المقهى وممارسة الحياة، وفي حقيبته الكمامة والجوانتي، يرتديهما عندما يستحق الموقف، آملًا ومتمنيًا ألا تأتي الضربة الغادرة لأحد من أسرته الصغيرة والكبيرة، أو لأحد من الأصدقاء.

اما القاص د. شريف صالح فيقول إن المقهى يشكّل “الحنان العابر”، يجلس عليه للراحة من كد الدنيا، لرشف كوب ماء بارد في جحيم الصيف، أو الاستمتاع بكوب قهوة في الصباح، وإنه تعود في الليالي الصافية على الالتقاء بأصدقائه المقربين مرة كل أسبوع، وهي فرصة للحكي عن سيرتهم مع الأيام، والقفز ما بين الكرة والدين والسياسة والجنس.المقهى، يقول صالح، هو الفضاء السري للنميمة، وقول ما لا يمكن قوله، في أي مكان آخر.

ويكمل مضيفًا أننا عابرون في فضاء عابر، وليس هناك أجمل من المقهى، لنكون كذلك، على الكرسي ووسط الغرباء.أما فيما يخص الكتابة فهو لايكتب ولا يقرأ على المقهى، لأن الكتابة بالنسبة له توحد مباشر مع الذات، لا مجال للإحساس بالآخرين حوله، أما في المقهى، فالكل غرباء ووحيدون معًا.يتبادلون النظرات والكلمات العابرة وتشجيع الفرق الكروية ذاتها.صالح يذكرأن والده كان الأكثر ولعًا منه بالمقهى، وقضى بين جدرانه الوقت الأطول.

أما هو فغالبًا يكتفي بزيارة أسبوعية، قد تأتي بالصدفة لطلب الراحة والتقاط الأنفاس، أو للانضمام للجمهور الكروي العابر، الذى لا يعرفه لكنه يتقاسم معه المحبة والفرح ذاته، أو موعد مع الأصدقاء الذي يفضله في حياد المقهى، وليس خصوصية وتحيز البيوت لأصحابها.وغالبًا ما يفضل المقاهي العادية وليست الأمريكية الأنيقة التي تغري بنكهات معقدة وغريبة وتعتبره مشروعًا استثماريًا، حيث يتم ابتزازه مقابل مذاقات متوهمة، حيث لا يريد في المقاهي أكثر من طعم الماء والشاي والقهوة دون أية ألاعيب أخرى.

من جانبه يقول القاص السعودي حسين السنونة إنه يختلف مع من يرى أن الكورونا أثر على الكتابة أو الاطلاع أو حتى على طقوس العمل الثقافي، بالنسبة له قبل الكورونا كان يمارس الكتابة في البيت صباحًا، والقراءة في الليل وفي بعض الأحيان كان يذهب الى إحدى المقاهي في المدينة التي يعيش فيها.

كان السنونة قبل الكورونا يعشق الوحدة والانعزال، وقد أنجز في حظر الكورونا كتابين، غير أن هذا الانعزال لم يكن اختياريًّا، وهنا الفرق والإحساس بشيء من الغربة.السنونة يرى أنه من وقع في حب القراءة والكتابة لا يستطيع شيء أن يوقفه لا كورونا ولا غيره، داعيًا الله أن يخلص العالم من كورونا إلى الأبد.

أما الناقد جمال الطيب فيقول إن للمقهى عنده عشق قديم وألفة ومحبة, يشعر وهو في معيّتها وكأن الدنيا قد انحصرت في هذه المساحة التي تختلف من مقهى للآخر.لكن له تحفّظات بداخله وشروط للمقهى, تجذبه أو تنفّرنه منه, يأتي على رأسها ألعاب التسلية (الطاولة, الدومينو والكوتشينة وخلافه) لما يصحب هذه الألعاب من صخب وجلبة لا يطيقهما.

ومن المقاهي المحببة للطيب (الشاطر والعروبة بأسوان, أبو نوّاس بشبين الكوم واستراند بالقاهرة) والتي يطيب له أن يصحب معه ما يود قرائته من صحف ومجلات وتصفحها هناك, وعلى رأسهم الكتاب الذي يتهيأ لقراءته باستمتاع وهدوء, بل لا يبالغ حين يصرّح أن الجرسون يحترم هذا المناخ الذي يراك عليه, فتجده يتقدّم إليك هامسًا: حتشرب إيه؟, بل وحتى حركته من حولك, وهو يزاول عمله مع الزبائن يمر أمامك وكأنه طيف, لا يزعجك بنداءٍ عالٍ لعامل النصبة يحثه من خلاله على تجهيز الطلبات, بل يقوم بخفض صوت التليفزيون إذا شعر أنه قد يزعجك أو يشتت تركيزك.

يمر بك الوقت دون أن تشعر لتكتشف بعد أن تفرغ من قراءاتك أنه مرّت ساعات طوال دون أن تشعر, وكأنك كنت في رحلة خارج نطاق المكان, لتتهيأ بعدها للانصراف بعد المناداة عليه شاكرًا له الوقت الذي قضيته, بما وفره لك من مناخ صحي ودفع حساب ما استهلكته من طلبات مُجزيًا له العطاء بطيب خاطر وامتنان.

المقهى هو مكان الطيب المفضل لمراجعة ما يكون قد كتبه على ” اللاب”, وطباعته وبعدها يلملم حاجياته من موبايل وسجائر وولاعة وحافظة النقود, واضعًا هذا كله مع أوراقه والكتاب في حقيبته “الهاند باج” متجهًا إلى المقهى, وبعد الجلوس واحتساء رشفات من القهوة السادة التي تأتيه دون حتى أن يطلبها, فالجرسون مع كثرة ترددك يعرف مشروباتك, الأول ثم الذي يليه, والتي تتوقف على مدة مكوثك قصرت أو طالت, تتقدمهم زجاجة صغيرة الحجم من المياه المعدنية.

يستخرج الطيب أوراقه ويبدأ في قراءتها وكأنها المرة الأولى له, ممسكًا بالقلم الأحمر وآخر “فوسفوري”, لتبدأ عملية الحذف والإضافة في مناخ لا يوفره له جلوسه على مكتب.فعلى المقهى يشعر الطيب بالبراح الذي لا توفره له الحوائط الصماء, فتسبح بخيالك بلا قيود تُكبّله أو حواجز تصده.وبعد العودة، يعود إلى “اللاب” لتعديل ما قام بمراجعته.

تتكرر هذه الرحلة بين المنزل والمقهى والعودة والتعديل عدة مرات حتى ينتهي مما كتبه.فالقراءة والكتابة وعملية المراجعة لا تحلو له إلا على المقهى, ولكن في أوقات مختلفة, فالقراءة والكتابة تكون نهارًا, أما المراجعة فلا تتم إلا في فترة المساء, هكذا تسير الأمور دون تدخل منه.

في فترة الحظر وإغلاق المقاهي لم يتاثر الطيب كثيرًا إلا بقهوة الصباح التي أعتاد على احتسائها سنين طوال على المقهى قبيل ذهابه لمقر عمله, والتي افتقدها بشدة وكانت فرحته بعد السماح بفتح المقاهي وهو يعود ويجلس مرة ثانية صباحًا على المقهى ولقاء الجرسون الذي طال شوقه إليه هو الآخر.على الجانب الآخر لا يميل الطيب إلى الكافيهات لافتقاده الدفء والحميمية اللذين يشعر بهما على المقهى, ولا يكون مبالغًا إذا قال أنه يشعر في الكافيهات بالبرد والصقيع, فكل من حوله مُصطنع ومُعلّب, بل حتى ابتسامة الجرسون تجدها مرسومة وغير حقيقية (لزوم المهنة وأكل العيش).ثم ينهي الطيب كلامه بتتر برنامج حكاوي القهاوي الذي يقول: “القهوة.. عالم بحاله قايم.. فيه اللي قاعد جنب اللي هايم.. وفيه تلاهي وفيه عِبر.. وفيه تلاقي كل البشر”.

نهاية، ومن خلال هذه الآراء المختلفة حول دور المقهى في حياة الكتّاب والمبدعين، نجد أننا، كبشر عمومًا وكمبدعين خصوصًا، نختلف في تفاصيل كثيرة في حياتنا، وكل منا يرى الأشياء بطريقته، غير أن هذا لا هو عيب في الأشياء ولا هو ميزة تمتلكها، كل ما في الأمر أننا نمتلك ذوائق مختلفة، ما أجمل أن تتجاور.

بقى أن نشكر كل الذين دعوناهم للمشاركة في هذا التحقيق واستجابوا وأثْروه بمشاركتهم، كما وجب أيضًا علينا شكر الذين منعتهم ظروفهم، على اختلافها، من المشاركة معنا.