في أواخر أغسطس 2006، غادر الأديب الفذُّ نجيب محفوظ عالمنا إلى العالم الآخر، فارق الحياة بعد أن شبعت عينُهُ منها وزَهَا سراجُهُ فيها (نحيا الآن في دائرة الذِّكرى الرَّابعة عشر لرحيله)، لا أحبِّذ هنا أن أركِّز على عطائه الأدبيِّ كثيرًا؛ فقد قُتِل نقدًا وبحثًا وكلامًا، ولا أحبُّ أنا تكرار ما قيل في هذا المضمار ولو بصورةٍ خاصَّةٍ جديدةٍ، إنَّما أحبُّ التَّركيز على جوانب ثانيةٍ من السِّيرة الحافلة بِكلِّ مَا يشبع العقول ويدفئ القلوب؛ فكلُّنا يعرف رواياته وقصصه وسيناريوهاته ومسرحيَّاته وكتاباته عمومًا.. والذين لا يقرؤون الأدب شاهدوا أعماله الثَّريَّة، بكثافةٍ، في السِّينما والتِّلفزيون والمسرح، وسمعوها بآذانهم من الإذاعة، بعد أن حُوِّلَت إلى أفلامٍ ومسلسلاتٍ ومسرحيَّاتٍ، وقام ببطولتها أساطين فنِّ التَّمثيل وأخرجها أبرز مخرجيه.

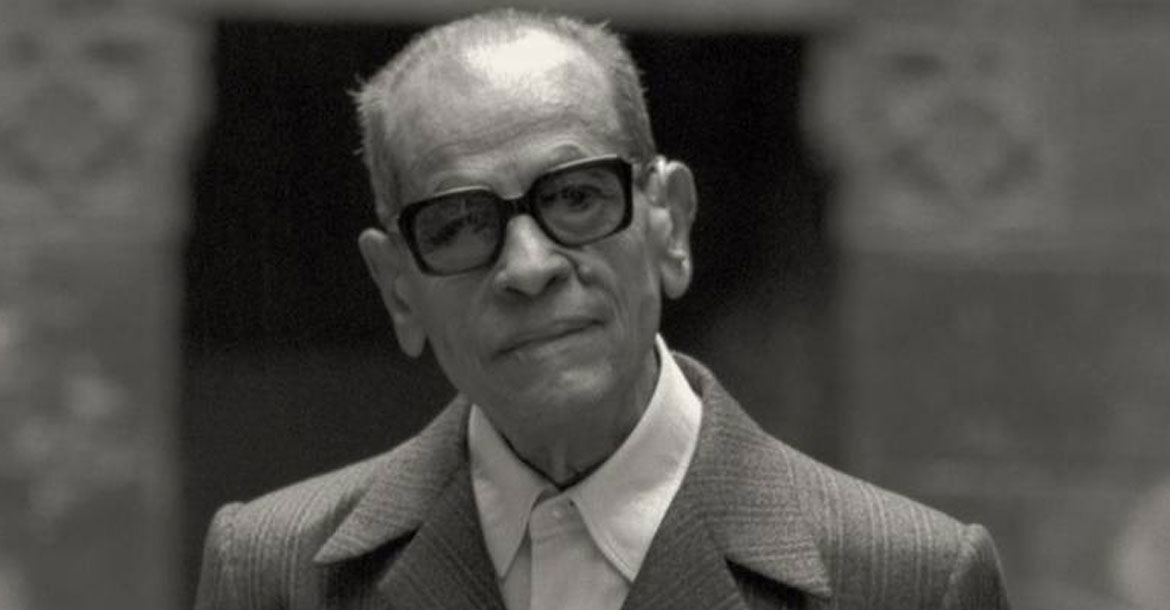

عاش نجيب محفوظ الذي انتقل إلى جوار ربِّه عن عمر ناهز ال95 عاما نتيجةً لدائي القصورِ الكُلْوِيِّ وذات الرِّئة؛ عمرًا طويلًا حافلًا بالأحداث السِّياسيَّة والتغيُّرات الاجتماعيَّة، وقد كان وجودُهُ في زمنِهِ الممتدِّ (مواليد حيِّ الجماليَّة بالقاهرة في 11 ديسمير 1911) تأريخا أدبيًّا نابهًا لِمَا مرَّ به الوطن العزيز منذ بدايات القرن العشرين إلى نهاياته.

شخصيَّة السَّيِّد القدير كانت عجيبةً للغاية؛ فقد تجمَّعت فيها متناقضات لا يحتملها رجالٌ يوصفون بالجبال.. هو الكاتب المتحرِّر المشاكس وهو موظف الحكومة الملتزم الوديع، وهو الزوج المثالي والد الأنثيين (فاطمة، وأم كلثوم) وهو العارف بالوحدة والصعلكة وحياة الليل إلى أقصى درجة، هو ذائع الصِّيت عالي المقام ذو المهابة التِّلقائيَّة وهو المتواضع الذي لا يكفُّ عن طقس تمشيته على النيل يوميًّا مرحِّبًا بالبشر العاديِّين من حوله، وهو الإنسان المظنون تمرُّده على الدِّين وصاحب الملمح الصوفيِّ الباذخ المتناثر في حنايا إبداعه العميق الجمِّ المتنوِّع في الوقت نفسه.

حاز محفوظ جوائز شتى في رحلته الطَّويلة النَّادرة، من أول جائزة “قوت القلوب الدِّمرداشيَّة” عن روايته رادوبيس في 1943 إلى جائزة كفافيس عام 2004.. وبين الجائزتين، حصد جوائز كثيرة معتبرة، مادِّيَّة ومعنويَّة، أمَّا الجائزة الكبرى فكانت حصوله على نوبل في الآداب عام 1988(يظلُّ الأديب العربيُّ الوحيد الذي نالها حتَّى السَّاعة مع وجود أدباء عربٍ يستحقُّونها مثله)، وبموجبها حصل على قلادة النِّيل العظمى في نفس العام، وحصل على الوسام الرِّئاسيِّ وشهادة الدُّكتوراه الفخريَّة من الجامعة الأمريكيَّة بالقاهرة في العام الذي يليه.

مع نوبل، خصوصًا، وهي الجائزة التي يحلم بها كلُّ ذي قلمٍ كبيرٍ راسخٍ بشتَّى أنحاء العالم؛ تغيرت الأوضاع المحيطة بالرَّجل سَلِسِ الأسلوب، ولم يتغير هو قيد أنملة.. بقي الأستاذ العظيم كما يعرفه المقرَّبون إليه والناس، كالماء السَّلسبيل تمامًا، لكنَّ الدنيا لم تعد تعامله معاملةً سائغةَ الشَّرابِ ظلَّ يفضِّلها على الدَّوام.. صار مُحَاصَرًا بالبرامج التِّلفزيونيَّة والإذاعات المحليَّة والدَّوليَّة والمجلات والصُّحف والبشر المتميِّزين الرَّاغبين في لقائه بلهجاتهم المألوفة والشَّاذَّة.. صار الحصار محكمًا وخانقًا؛ فقد أصبح الرَّجل المحليُّ، فجأةً، ذا نكهةٍ عالميَّةٍ بعد نوبل، كأنَّه لم يكن كذلك قبلها، ولم يكن نسيجًا فريدًا فوق العالم لمن أدركوا أبعاده!

كشفت هذه الحالة، في حينها، عن تمكُّن “عقدة الخواجة” من المصريِّين والعرب؛ فالرَّجل الذي وجدوه عملاقًا بعد نوبل كان عملاقًا قبل الجائزة بالمثل، وكان بين أيديهم ولم يكن بعيدا قطُّ، لكنَّهم يمنحون اعترافهم، راضين سعداء، لمن يمنحه الغربُ وحده اعترافه ومكافأته.. وهو الأمر الذي ألفت النَّظر إليه حاليا بجديَّةٍ كبيرةٍ وأسىً بالغ.

ضمن المصائب التي حدثت للرَّجل ولا ينساها التَّاريخ؛ تعرُّضه لمحاولة اغتيالٍ في الشَّارع على يد شابين ضالَّيْنِ جاهليْنِ في عام 1995، تبيَّن بعد ذلك، من التَّحقيقات معهما، أنَّهما لم يقرآ له حرفًا واحدًا، لكنَّهما آمنا بكفره بسبب ما سمعاه عن روايته “أولاد حارتنا”- روايته القديمة التي بدأ نشرها في 21 سبتمبر من عام 1950 مسلسلةً في جريدة الأهرام العريقة.. والتي كان قيل لاحقًا، كافتئاتٍ على الحقيقة، إنَّها السَّبب الرَّئيسيُّ الذي جعله من حاملي نوبل. أبرزت الحادثة المؤسفة، في حينها، كارثة حقيقية هي انسياق جماعة بشرية، تُحسَب خطأً ضمن النُّخبة المثقَّفة، خلف الضَّلال والجهل، يقوم بالإجرام ضالُّون جاهلون، ثم يجد هؤلاء المجرمون من بين الذين لا يُفترَض فيهم الضَّلال ولا الجهل بل العكس في الصَّميم، من يلُفُّ ويدور مبرِّرًا لهم ما اقترفته أيديهم، بمنتهى الخِسّة والقسوة والاحتيال..

“نجيب محفوظ”، في التقييم الأخير، كان أكبر من تصوُّرات الجميع عنه، كاتبًا وإنسانًا، والأهمُّ أبسط من هذه التَّصوُّرات جميعها أيًّا كانت.. حين سأله إعلاميٌّ معروفٌ، إِبَّان نوبل، عمَّا يفكِّر في عمله بالقيمة الماليَّة الضَّخمة للجائزة؛ قال ضاحكًا: أفكِّر في الهروب من مصر!.. (كانت الموضة المنتشرة في تلك الأيَّام هروب لصوص المال العام إلى الخارج، وأراد، مستغلًّا طرح السُّؤال السَّاذج، أن يقذف سارقي الوطن بسخريته اللَّاذعة).

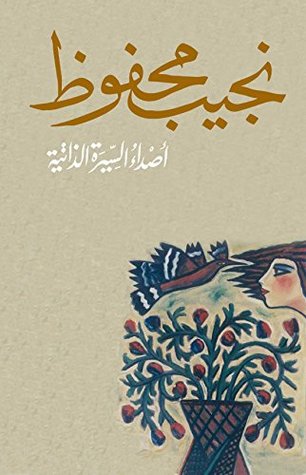

“أصداء السيرة الذاتية” عملٌ بديعٌ لم ينل شهرة أعمال أخرى لنجيب محفوظ، لكنَّه يستأهل شهرتها وزيادةً؛ فالعمل الذي قام الأستاذ سعيد جودة السَّحَّار، مالك دار مكتبة مصر، والنَّاشر التَّاريخيُّ لنجيب محفوظ، بنشره في 1995، ثم أعادت دار الشُّروق طباعته في عام 2006 (عام رحيل مؤلِّفه)؛ عملٌ بطله نجيب محفوظ نفسه.. الشَّيخ عبد ربه التَّائه الذي يحويه غلاف الكتاب.. وقد أحسن اختيار الاسم كما أحسن سَبْكَ الحكمة التي جلَّلت العمل: سألت الشَّيخ عبد ربه التَّائه: كيف تنتهي المحنة التي نعانيها؟ فأجاب: إن خرجنا سالمين فهي الرحمة وإن خرجنا هالكين فهو العدل!

“عبد ربه” هذا الاسم الحميم المؤلف من المتضايفين (المضاف والمضاف إليه) هو في محلِّ رفع مبتدأ ولفظة التَّائه صفةٌ للمبتدأ، هكذا بدلالة الصفة، بينما يعكس لقب الشَّيخ الذي يسبق تركيبة الاسم خبراتٍ حياتيَّة ولطائف روحيًّةً لا شكَّ فيهما (الشَّيخ في المعجم اللُّغويِّ تعني من أدرك الشيخوخة، وهي غالبًا عند الخمسين، وهو فوق الكَهْل ودون الهَرِمِ. وتعني، فقهيًّا، ذا المكانة من علمٍ وفضلٍ ورئاسةِ، كما أن الشَّيخ كلمةٌ غالبةٌ في نداء رجال الدِّين الإسلاميِّ بالذَّات على المستوى العامِّ)

بارتدائه هو قناع عبد ربه التَّائه، وبجملةٍ من أسبابٍ شبيهةٍ توازي ذلك القناع المدهش تارةً، وتتخطَّاه أخرى، ترك نجيب محفوظ طبعته الخالدة على جدران الزَّمان، طبعته الفلسفيَّة الحائرة، والحَيْرَةُ، لا سيَّما المولِّدة للأسئلة الوجوديَّة الكافية بذاتها فلا تستلزم أجوبةً، والمحمَّلة بالأفكار الغزيرة المُغَايِرَة للسَّائد والباحثة في أَلْبُبِ الثِّمار لا قشورها، وكلاهما، الأسئلة والأفكار، تفتحان النَّوافذ للشَّمس والأقفاص للعصافير؛ تلك الحَيْرَةُ، بصفتها المثبتة هنا على وجه الخُصُوصِ، بقيت عنوانًا من أبرز العناوين التي يمكن الولوج من خلالها إلى عوالم نجيب محفوظ المحكمة الممتعة بالغة العذوبة والشَّجن.

لا يصِحُّ المرور بالرَّجل بتَّةً بدون المرور بالحارة الشَّعبيَّة المصريَّة؛ فقد كان مفتاح بوَّابَتِها الأكبر، ذلك الذي بواسطته انتقلت من جغرافيَّتها الضَّيِّقة إلى سَعَة العالم بِأَسْرِهِ؛ فقد أحياها الرَّجل القادر على بعثِ الحياةِ الكاملةِ في الآفاقِ المحدودةِ، وجعل بلاغة دنياها بحجم بلاغة الدُّنيا نفسها!

في الاحتفاء بنجيب محفوظ، ولا يجب أن يقتصر الاحتفاء به على ذكرى الميلاد أو الوفاة بالمناسبة، بل في كلِّ حينٍ، ما وجد المهتمُّون والنَّاس إلى مثل ذلك سبيلا؛ لأنَّ الاحتفاء الصَّاخب به فيه ما فيه من احتفاءٍ ضمنيٍّ بالعِلْم والنُّور والذَّكاء والظُّرف والطُّموح والنَّجاح والأَلَق والصُّمود والنُّبل والأريحيَّة، وبجملة نوابغ هذا الوطن العبقريِّ، الذين يمثِّلهم الرَّجل النَّابعة كما يمثِّلونه، وبالنِّيل والأهرام أَنْفُسِهِمَا دون ريب. سلامٌ عليه في أَمْدَادِ الجوارِ الإلهيِّ الطَّيِّبة بإذن ربٍّ عفوٍّ كريم