ظلت الحملة الفرنسية على مصر الحدث الأهم والأبرز في تاريخ مصر الحديث لأسباب عديدة؛ إذ يعتبرها البعض البداية الحقيقية لدخول مصر بداية عصر بناء دولتها الحديثة.. بينما يرى كثيرون أن الأثر كان متبادلا.. فقد ظلت تداعيات هذ الحملة فاعلة ومؤثرة في فرنسا لفترة طويلة، ويكفي أنها هي التي صنعت أسطورة الإمبراطور العظيم حتى أنهم قالوا عن مصر “لقد أرسلنا إليها بونابرت، فأعادت إلينا نابليون”.

كان الخروج الفرنسي في أكتوبر 1801م هو النتيجة الطبيعة للكثير من الخيبات التي منيت بها الحملة التي كانت هدفا دائما لقوى عديدة لم تقبل ببقائها في مصر، على رأس هذه القوى إنجلترا ومعها الدولة العثمانية ثم المماليك والشعب المصري الذي لم تهدأ ثوراته عليهم في طول البلاد وعرضها.

رأت إنجلترا أن اتفاقية العريش قد أعطت لفرنسا أكثر مما ينبغي أن تأخذ؛ فأوعزت لمندوبها السير “سيدني سميث” بالتراجع عن إبرام الاتفاقية، وهو الأمر الذي ما إن وصل إلى القائد الفرنسي “كليبر” حتى أوقف المفاوضات وقرر العودة إلى القاهرة.. وكان الفرنسيون قد أخلوا القاهرة بموجب اتفاق مع الصدر الأعظم الذي وصلت قواته إلى بلبيس وأخذت في التدفق على القاهرة دون الانشغال باحتلال القلاع والحصون التي أخلاها الفرنسيون.. كان شاغلهم الشاغل فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي.. ما سهل للفرنسيين العودة إلى مواقعهم في القاهرة وضرب العثمانيين المتواجدين فيها في شكل تجمعات صغيرة.. إلى أن استطاع الفرنسيون تحقيق النصر عليهم مجتمعين في “عين شمس” ثم مطاردة فلولهم إلى الصالحية ودحرهم إلى حدود بلاد الشام.

استتب الأمر للفرنسيين بالقاهرة بعد السيطرة على جيوب المقاومة وتغريم المشايخ وكبار التجار والأهالي غرامة كبيرة بسبب مناصرتهم للعثمانيين.. وحاول “كليبر” ترتيب الأوضاع مجددا على أساس بقاء الفرنسيين في مصر، إلا أن القدر لم يمهله فقتل على يد “سليمان الحلبي” في يونيو1800م.

انتقلت القيادة إلى الجنرال “مينو” الذي كان على خلاف سلفه لا يحظى بشعبية بين الجنود وكان يميل إلى البقاء في مصر ما جعله يعلن إسلامه ويتسمى باسم “عبد الله” ويتزوج من امرأة مصرية من أهل رشيد.. لكن الإنجليز لم تفتر لهم همة في سبيل إخراج الفرنسيين من مصر؛ فأرسلوا جيشًا بقيادة السير “رَالْف أبِرْكرومبي” نزلت قواته بجهة أبي قير في فبراير من العام 1801، ثم وصلت إلى الإسكندرية قوات عثمانية ما لبثت أن انضمت للإنجليز.

ترك “مينو” القاهرة تحت إمرة القائد” بليار” وتحرك بمعظم القوات إلى الإسكندرية، فالتحم الجيشان عند “كانوب” بالقرب من “أبي قير” فكان النصر حليف الإنجليز.. ما اضطر الفرنسيين إلى التراجع إلى الإسكندرية.. لكن الإنجليز لحقوا بهم وحاصروا المدينة.

مات السير “أبركرومبي” أثناء الحصار فتولى القيادة “هَتْشِنْسُن” الذي رأى التوجه للقاهرة بمعظم القوات على أن تنضم إليه القوات التركية التي كانت قد وصلت العريش.. مع تشديد الحصار على الفرنسيين في الإسكندرية.

التقى الجيشان التركي والإنجليزي عند “الرحمانية” وتوجها إلى القاهرة.. لم يكن لدى “بليار” النية للدخول في معركة لصد الجيشين عن القاهرة؛ فعرض الصلح على أن تخرج الجيوش الفرنسية من مصر وتعود إلى فرنسا على نفقة الحكومة الإنجليزية، فقبل الإنجليز ذلك، وركب الجنود الفرنسيون القوارب النيلية متجهين إلى رشيد ومنها إلى أبي قير حيث ترسو السفن الإنجليزية التي أعدت لنقلهم.

أما “مينو” فقد رفض الصلح في بادئ الأمر، وأصر على الدفاع عن الإسكندرية، فشدَّد الإنجليز والعثمانيون عليه الحصار، وانتهى الأمر بقبوله التسليم والخروج من مصر بنفس الشروط التي سلَّم بها “بليار” ،وبذلك تم جلاء الفرنسيين عن مصر بعد أن قضَوْا فيها نحو ثلاثة أعوام.. بالتحديد ثمانية وثلاثون شهرا.

خرجت فرنسا من مصر لكن مصر لم تخرج منها! فقد ظل حلم العودة يراودها لفترة طويلة.. من الممكن أن نقول أن هذا التاريخ يتعلق بخروج فرنسا “الخشنة” من مصر؛ لكن فرنسا “الناعمة” بقيت في مصر إلى بُعَيْدَ منتصف القرن العشرين حين ارتكبت فرنسا الخطأ الأفدح باشتراكها في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والذي ترتب عليه قطع العلاقات بين البلدين لعقد كامل.. عادت بعده في إطار رسمي ضيق بارد يختلف كل الاختلاف عما كان عليه الحال قبل ارتكاب تلك الجريمة.

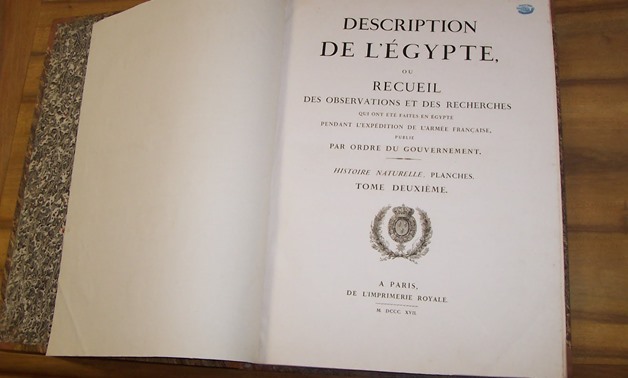

ليس من الممكن إنكار ما أنجزته الحملة الفرنسية في مصر في المجال العلمي.. فما حدث كان إنجازا حقيقيا لا تعمى عنه العيون. وأهم تلك الإنجازات كتاب “وصف مصر” والذى صدر في عشرين مجلدا منها أحد عشر مجلدا للصور والرسومات، وتسع مجلدات للنصوص.

ويعتبر هذا السفر العظيم بمثابة أول “رفع للواقع المصري” في كل أنحاء البلاد.. إذ رصد علماء الحملة فيه جميع ثروات مصر النباتية والحيوانية والمعدنية، كما أزالوا الغبار عن تاريخ مصر القديم، وكشفوا العديد من أسرار الحضارة المصرية القديمة.. بعد فك رموز حجر رشيد، على يد “شامبليون” وإن كان هذا الامر قد صار محل تشكك كبير في الآونة الاخيرة.

لقد كانت عودة الفرنسيين إلى مصر أسرع مما يتخيل أحد إذ اعتمد محمد علي عليهم في إنشاء دولته الحديثة، فاستقدم الكولونيل “سيف” وعهد إليه بتحديث الجيش المصري وفق أحدث النظم الأوربية.. كما كان الفضل الأكبر في تكوين المنظومة الطبية المصرية الحديثة لفرنسي آخر هو “أنطوان بارثايمي كلو” المعروف باسم “كلوت بك”.. أما أول البعثات العلمية إلى أوربا فكانت أيضا إلى فرنسا وعرفت ببعثة “مسيو جومار”.

نلاحظ أن فرنسا حافظت على هذا الوجود القوي الناعم في مصر دون أن يتأثر حتى بتقلبات الوضع السياسي في فرنسا.. ولم يتراجع هذا النفوذ الذي كان مجاله الأوسع في الثقافة والتعليم؛ حتى مع الاحتلال البريطاني لمصر.. فلقد كانت بريطانيا تحتل مصر بالقوة العسكرية، بينما كانت فرنسا تحتل مصر خلال نفس الفترة بثقافتها ومدارسها وصحفها.. ويكفي للتدليل على ذلك أمرين: الأمر الأول أن الصحف والمطبوعات الفرنسية كانت تربو في تلك الفترة على الأربعين من أصل خمسة وستين مطبوعة أجنبية كانت تصدر في مصر. الأمر الثاني يتعلق بذلك التعاطف الجارف الذي أظهره المصريون عندما احتل الألمان باريس عام 1940، ما عبر عنه الدكتور “طه حسين” بتفجع وهو يرى عاصمة النور تستسلم لجحافل النازية.. من أن ذلك الحدث يعتبر بمثابة إطفاء لجذوة الحضارة الإنسانية في العصر الحديث.

لم تستمر تلك الحالة من التفاعل بين البلدين لأسباب عديدة وإن ظلت آثارها باقية تطل برأسها بين حين وآخر لتذكرنا بهذا الحدث الذي تعبر عنه تلك الكلمات التي ربما رددها ضابط الحملة “جوزيف ماري مواريه” وهو يغادر شاطئ الإسكندرية مخلفا وراءه حبيبته المصرية “زليما” التي أسرها العثمانيون ومنعوها من اللحاق به.

“وداعا مصر.. سأذكرك بكثير من اختلاط المشاعر.. بكثير من الافتتان والرهبة.. سأغمض عيني حتى أفتحها على الشاطئ الآخر.. حينها سأتنفس بعمق مخلصا رئتي من بقايا نسيمك.. لكنك ستبقين وشما أبديا في الذاكرة.. وشما مؤرقا يستيقظ كل يوم بحنين ممض؛ مستدعيا تلك المشاهد على شاطئ النيل الذي امتزج ماؤه غير مرة بدماء الرفاق.. الرفاق الذين بقوا هناك إلى الأبد بعد أن ضحوا أرواحهم في سبيل مجد فرنسا؛ فصار صوت صرخاتهم الأخيرة خالدا خلود الريح على تلك الأرض التي لن أنعتها أبدا بالغريبة؛ فهي قريبة على نحو ما من القلب منذ القديم كما في الكتب.. جاذبة طاردة، تحتفي بإسرائيل وبنيه.. لكنها تضيق بموسى وقومه فلا يكون إلا الخروج.. ثم إنها تفتح ذراعيها من جديد بحنو لمريم وابنها لتكون المأوى والملجأ من بطش “هيرودس”.. ثم هي تعلو بكبرياء حقيقي على “لويس” وجنوده وتلبسهم ثوب العار قبل أن تسلبني قلبي ليظل بأرضها جريحا إلى الأبد.”