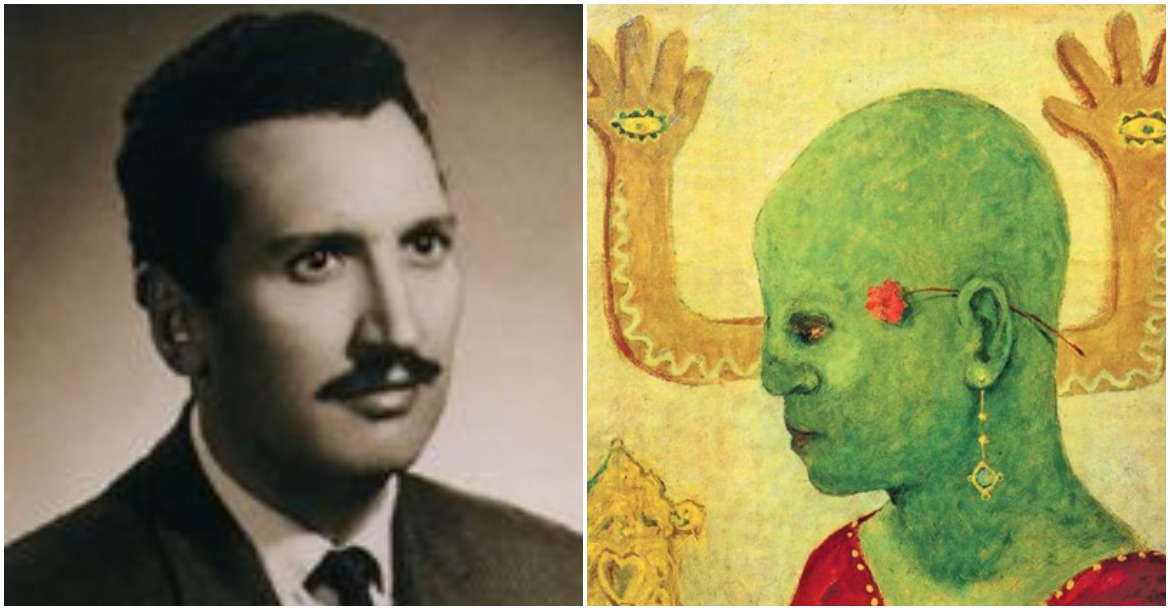

عبر حياته القصيرة نسبيا (14 مارس 1925 – 8 مارس 1966) رسم الجزار مئات اللوحات وحصل على العديد من الجوائز، وحفر لنفسه اسما خالدا في مسيرة الفن المصري والعربي. وهو أحد مؤسسي “جماعة الفن المعاصر” في مصر عام 1946 مع حامد ندا وماهر رائف وسمير رافع وإبراهيم مسعودة وتحت رعاية الفنان والمعلم حسين يوسف أمين.

وقد حاول الجزار أن يجسد في أعماله جوهر تلك العوالم الميتافيزيقية والسيريالية الشعبية التي عاش فيها على أنحاء شتى. هكذا احتشد عالمه برموز الحياة والموت، الولادة والعيش في السحر، الماضي الذي يرتبط بالحاضر بالمستقبل في منظور زمني منفتح ممتد متسع واحد، أدعية الليل والنهار، وقراء البخت والنذور، وتداخل عوالم البشر بالحيوان والنبات والميتافيزيقا والخصوبة في مصر القديمة والحديثة، محاسيب السيدة وعالم الأرواح ودنيا المحبة، وتعاويذ ورقي وتعازيم وأحجبة وتمائم، ومجانين خضر الوجوه ومجنونات، وقواقع وخلاخيل وأفراح وغناء شعبي، وعوالم من السحر والشقاء والأحلام، ودنيا تشبه السيرك وتزخر بالفقر المادي والثراء الروحي، صيادين وأكواخ، ورجال من حديد، وعوالم للعلم والفضاء والميكانيكا والكيمياء، بورتريهات وتجريد ومناظر طبيعية، وطبيعة صامتة، وعوالم سيريالية وميتافيزيقية ورمزية وتعبيرية وسحرية واقعية، وواقعية سحر، وجوه غارقة في الألم والأمل والذات والوجود والعالم الآخر الموجود في هذه الحياة. وهكذا قدم لنا الجزار، وعبر لوحاته، تجسيدات فنية حية وموحية ودالة على وحدة الوجود.

كذلك قام الجزار بالمزج في لوحاته بين الخلائق، وكتعبير عن حالة التهجين والكارنفالية ووحدة الوجود، والآلية التي تعبر عن الانفصال، لا الاتصال، وعن الخوف والوحشة، لا الطمأنينة والشعور بالأمان، وكما نجد ذلك في لوحة “عاشق من الجن” حيث نجد شخصا نصف آدمي ونصف حيواني، وشكله أقرب إلى شكل الحرباء، حيث يحضر هنا وجه إنساني وجسد حيواني، هو أقرب إلى جسد الزواحف مع أقدام أشبه بأقدام الطيور، وثمة حرباء ينزل من ذيلها ميزان، ووجه الكائن الهجين هذا مكتوب عليه “قل هو الله أحد”، مع مزج أيضا بين موتيفات فرعونية وإسلامية ووثنية وأشكال وكتابات تراثية وآيات قرآنية، وهذه كلها سمة لمسيرة الجزار وإبداعاته عبر التوعية التي اختلط فيها التصوير بالشعر بالقصص بالأفلام بالأمثال الشعبية والكائنات الأسطورية.

وقد ظهر بعض من أصابهم خلل ما في العقل، أو اضطراب في “التمثيل” والإدراك العادي للأشياء، أو من كان يطلق عليهم لقب “المجاذيب” في لوحات عديدة للجزار، وقد كان منها لوحات “المجنون الأخضر”، و”محاسيب السيدة” و”ودن من طين وودن من عجين” (حيث يوجد مجذوب يحرس جثث الموتى).

ذات مساء، منذ سنوات قليلة، وبينما كنت أمشي في ميدان السيدة زينب؛ رأيته، كان وجهه هو هو، لونه أخضر كما أعرفه، ونظرته هي هي، لكنه لم يكن يضع قرطاً في أذنه، ولا وردة وراء تلك الأذن.

لقاء مع المجنون الأخضر:

هل كان المجنون الأخضر شخصية حقيقية لمجذوب من الذين كانوا يقيمون ليلا ونهارا بجوار مسجد السيدة زينب؟ يقال إن الفنان عبد الهادي الجزار قد عرفه شخصيا، وإنه كان يذهب إليه ويجلس معه ويحاوره، وإن هذا المجذوب شبه المجنون كان يتفوه بكلام غريب. والمجذوب هو شخص يبدو مسلوب الوعي، واقعا تحت تأثير قوة خفية داخلية أو خارجية، كما في حالات الوجد والجذب الديني والصوفي، وهوس الشعراء والعشاق وغيرهم ممن تحدث أفلاطون عنهم في محاورة “فايدروس” وغيرها، وحيث العاشق، من شدة وجده تمام جمال المحبوب، يتصبب عرقه وينبت له ريش ويطير نحو السماء.

لقد كان الجزار، وكما يقول حسين يوسف أمين، “ينتقل من ساحة إلى أخرى من ساحات المولد المضاءة بمصابيح اللهب المتراقصة، فترسم ظلالا على الحائط الممتد خلف سور مسجد السيدة زينب، وقد كان يشاهد طوائف المجاذيب، بملامحهم وأزيائهم المهلهلة المركبة من ألف لون، وهم ينشدون على دقات الدفوف، ويرددون في غيبوبة هستيرية مواويل وأزجالا يستشعر معها الواقفون من الملتفين حولهم أنها تردد ما يختزن في أعماق نفوسهم، فيأخذ كل واحد منهم ما يلائمه وينفس به عن حاله، ومع تباشير الصباح تنطفئ أنوار مصابيح اللهب، وينفض المولد، ويعود الناس كما جاءوا، بل يعودون وفي قلوبهم الرضا بالمقسوم، يحمل كل منهم عروسة وفارسا على حصان، قطة أو سمكة أو قطار سكة حديد، أو دراجة، بركة من حلاوة المولد، بينما حرص البعض على ما هو أهم فاحتفظ في صدره بأحجبة من الشيخة سكينة، بها أوراق صفراء ملفوفة بطلاسم ورموز منقوشة تكشف عن البخت، وتبين الطالع، وتجلب السعادة، وتطرد الشقاء، وتمنع الحسد، وتنجب النسل، وبها يعيش الأطفال، كل هذا بقرش واحد، ويعود الجزار إلى منزله، ولا ينام، بل يظل مستيقظا يستعرض ما رآه وقد أثارت هذه المشاهد والصور مشاعر الأسى والحزن والألم والتعاطف بينه وبين هذه الجماهير، وكانت مرحلة حاسمة لمواجهة الموقف، وكان لابد أن يحدث شيء فلم يقبل الفنان الثائر أن يكون مهادنا مع هذه الأوضاع السائدة في مجتمع ذلك العهد.. ويبدأ مع رفاقه – فيما بيننا – حوار فكري – كيف الخلاص؟ ولعل أشهر المجاذيب الذين رسمهم عبد الهادي الجزار هو ذلك الذي جسده في أشهر لوحاته: “المجنون الأخضر”.

وقد شاءت الأقدار والمصادفات السعيدة النادرة أن ألتقي ب”المجنون الأخضر” قبل غروب الشمس بجوار مسجد السيدة زينب بالقاهرة، رأيته، فجأة، وقد كان يتجول هناك بين الناس بوجهه الأخضر وعيونه اللامعة، وقد كان يمشي مرتفع الهامة، مبتسماً للجميع، واثقاً من نفسه، يرتدي، على عكس الصورة المعروفة عنه، بنطالاً أسود، وقميصاً أزرق فاتحاً، كان يمشي بين جموع الناس المزدحمة هناك، وكنت أنظر إليه وأتابعه، ولأنه قد شعر بمتابعتي له؛ فقد توقف ونظر إليّ ثم ابتسم وقال: نعم، أنا من تفكر فيه، وأنا قلت له: متى غادرت اللوحة، . . لوحتك؟ متى نزلت من فوق ذلك الحائط الذي يحمل تلك اللوحة التي رسمها الجزار عنك والموجودة الآن في بيت أحد الأثرياء؟ نظر إليّ مرة أخرى، وابتسم في أسى، ثم قال: في حقيقة الأمر أنا أنزل من تلك اللوحة كل صباح، ثم أتجول في شوارع القاهرة وخاصة ميدان السيدة زينب طيلة النهار، ثم أعود إلى لوحتي في المساء، قد أتأخر ساعة أو ساعتين، لكنني لا بد لي أن أعود إلى هناك، أنا الآن على وشك العودة.

وقد شاءت الأقدار والمصادفات السعيدة النادرة أن ألتقي ب”المجنون الأخضر” قبل غروب الشمس بجوار مسجد السيدة زينب بالقاهرة، رأيته، فجأة، وقد كان يتجول هناك بين الناس بوجهه الأخضر وعيونه اللامعة، وقد كان يمشي مرتفع الهامة، مبتسماً للجميع، واثقاً من نفسه، يرتدي، على عكس الصورة المعروفة عنه، بنطالاً أسود، وقميصاً أزرق فاتحاً، كان يمشي بين جموع الناس المزدحمة هناك، وكنت أنظر إليه وأتابعه، ولأنه قد شعر بمتابعتي له؛ فقد توقف ونظر إليّ ثم ابتسم وقال: نعم، أنا من تفكر فيه، وأنا قلت له: متى غادرت اللوحة، . . لوحتك؟ متى نزلت من فوق ذلك الحائط الذي يحمل تلك اللوحة التي رسمها الجزار عنك والموجودة الآن في بيت أحد الأثرياء؟ نظر إليّ مرة أخرى، وابتسم في أسى، ثم قال: في حقيقة الأمر أنا أنزل من تلك اللوحة كل صباح، ثم أتجول في شوارع القاهرة وخاصة ميدان السيدة زينب طيلة النهار، ثم أعود إلى لوحتي في المساء، قد أتأخر ساعة أو ساعتين، لكنني لا بد لي أن أعود إلى هناك، أنا الآن على وشك العودة.

قلت له: لا أستطيع أن أتركك الآن إلا بعد أن أعرف بعض أسرارك.

نظر لي في دهشة، ثم ابتسم وقال لي: امشي خلفي ولا تسألني شيئاً حتى نصل إلى تلك الحديقة الموجودة خلف مستشفى “الحوض المرصود”.

وقد كان المجنون الأخضر، والذي لا أعرف له اسما حتى الآن، يمشي وأمشي وراءه من، شارع إلى شارع، ثم أنه قد دخل فجأة إلى مكان محاط بأشجار طويلة تنبعث منها روائح عطرية، وقد كانت تلك الأشجار تحيط بحديقة سحرية سرية، ورأيت فيها غادات حسان، وبحيرات ماء، وطيورا ملونة، وبشرا يطيرون، وأسماكا تسبح في الماء ثم تخرج منه وتتكلم مع البشر، كانت حديقة كأنها الجنة، تظهر في الليل وتختفي أثناء النهار. ثم أننا، أنا والمجنون الأخضر، قد انتحينا جانبا وبدأنا في حوار طويل لم ينقطع عبر أيام وليالٍ طويلة تالية. في هذا النص أقدم لكم فحوى اللقاء الأول مع ذلك الشخص الذي كان يخرج من لوحته نهاراً ويعود إليها بعد حلول الظلام.

المجنون الأخضر (1951):

نظرت إليه في ذهول ثم قلت له: لونك أخضر، ومعك الوردة الحمراء، فكيف تعيش في فقر وحرمان تنتظر المعونات والصدقات؟ كيف تعيش في جوع تنتظر أن يلقي إليك أحدهم بطعام أو شراب أو معونة، أو منحة، ترد أو لا ترد، وأنت لديك كل هذه الأشجار والنباتات وماء النيل والناس وهذه الأرض والسماء؟ كيف تكون لديك السماء وتنظر بالأرض؟ كيف تكون لديك الشمس وتقبع في ظلال الجهل والفقر والخوف والمرض، كيف تكون لديك الروح وتقضي حياتك في لهاث من أجل إشباع الحد الأدنى من مطالب الجسد؟ كيف يكون لديك الكل وترضى بالجزء؟ كيف يكون لديك الوردة والعقد والعين الحارسة وترضى بكل هذا الضياع والاستغلال؟ كيف تكون لديك القوة وترضى بهذا الضعف وهذه المهانة والاستهانة؟ كيف تكون لديك هذه الحياة كلها ويكون وجودك وفكرك متوجها نحو الموت؟ كيف ترضى بالدنية وأنت الأعلى؟ كيف ترضى بالفناء وأنت الخالد؟ كيف ترضى بالاندثار وأنت الأبدي الأزلي السرمدي؟ جسدك قوي وعزمك أكيد فكيف أصابك ذلك الجنون؟ وهل أنت مجنون فعلا؟

كان المجنون الأخضر يصغي إليّ في عمق وتأمل مشوب بظل ابتسامة تشي بقدر من السخرية مني والإشفاق عليّ، ثم تحول برأسه نحوي على نحو مباشر، وابتسم ابتسامة خفيفة ثم قال:

“لست مجنونا.. أنا فقط أتظاهر بالجنون؛ لست أنظر إلى الأرض، بل أحاول فقط أن أجعلها ترتفع، وأرتفع معها، إلى السماء؛ لست أرضى بالجزء والفتات، بل أحاول أن أجمع شتات الأجزاء والبقايا في واحد كلٍّ متكامل، لست ضائعا ولا خائفا ولا مهانا؛ أنا صاحب هذا المكان، وقد أتي غرباء كثيرون إلى هنا، لكني لم أنس أبدا أنني مالكه وحاميه، وهذا الكرسي، الذي أنظر إليه بطرف عيني، هو أصغر مني وأقل من أن يحتويني، إنه، لو لاحظت، ليس حتى في مواجهتي تماما، بل في هامش اهتمامي. إنني أنظر إلى ذلك الكرسي بطرف عيني، حجمه صغير وأنا كبير وموجود في قلب المشهد، في اتجاهاته كافة، هو أصغر وأنا أكبر، هو أصفر وأنا أخضر، هو قد أصاب معظم من جلسوا عليه، إن لم يكن كلهم، بالجنون، جنون السلطة والتسلط والفساد والاستبداد، أو حتى بالجنون الفعلي، وأنا وحدي الباقي هنا، وقد امتلأ التاريخ بعدد كبير منهم تحتاج مناسبة أخرى حتى نذكر أسماءهم، ليس الكرسي هو سبب جنوني، فقد كان دائما أصغر مني، وكل من جلس عليه كان أصغر مني، لكنه كان أكثر جنونا مني؛ إن جنونهم ذلك هو من أوشك أن يصيبني بالجنون، جنونهم من نوع الحماقة التي أعيت من يداويها، وكيف أكون مجنونا وأنا الأخضر؟ المجنون يكون دائما أصفر، والأصفر لون الموت ولون الذهب الذي يرتبط بسعار التملك والاقتناء وأيضا الاستهلاك؛ أما الأخضر فهو لون الحياة والمجد، لست مجنونا، إنني فقط أتظاهر بالجنون، لست ضعيفاً وأعجب ممن يرونني كذلك، وأنا لست كذلك، أنا الذي أحتوي الأجناس والأنواع جميعها بين جنباته، أنا لدى الوردة والقوة والقرط والسماء والرجال والنساء، لدى تاريخ طويل ومجد وسؤدد، تحيطني روحي الحارسة “الكا”، ويشملني مجد أوزوريس وروحه المتجددة وحضارتي، قديمها وحديثها، موجودة هنا، في قلبي وعقلي وفي وجوه الناس.

ثم نظر المجنون الأخضر في عيني بحدة وقال: هل أذكرك فقط بما قاله الشاعر الأندلسي أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (450- 542ه)، وهو قول قد يلخص شخصيتي وربما شخصية المصريين؟:

وما الدهر في حال السكون بساكن ولكنه مستجمعٌ لوثوبِ

أنا، المجنون الأخضر، تمزقت أشلائي وتناثرت عبر القرون، لكنني أستجمع الآن طاقاتي متأهبا للنهوض، فقط، انظر، مرة ثانية، إلى وجهي، وفكر في كلماتي، ولا تتركها تذهب سدى أو هباء، أنت يا من تدعي أنك تعرف علم النفس وتقوم بتدريسه للطلاب، يا لهم من بؤساء تعساء الحظ هؤلاء الطلاب، ثم ضحك بصوت متقطع سرعان ما تحول إلى قهقهة ارتج لها ميدان السيدة زينب وقال: سأحدثك أولاً عن دلالات وجهي وعن أشياء أخرى خاصة بي، فليتك تستطيع معي صبرا، وأنا قلتُ: كلي آذان صاغية.

لقراءة الجزء الثاني: لقاء مع المجنون الأخضر (2-2)