هناك مفارقة ملفتة للنظر في وضع المرأة في المجتمع المصري، فهى أيقونة للشرف حينا أو موطن للغواية حينا آخر، إنها الضعيفة القوية، المنبوذة أمام المجتمع لكن صاحبة الكلمة النهائية حين يجد الجد فيضطر الزوج لاستئذان مجلس الرجال لبرهة .. “هاشاور الجماعة”.

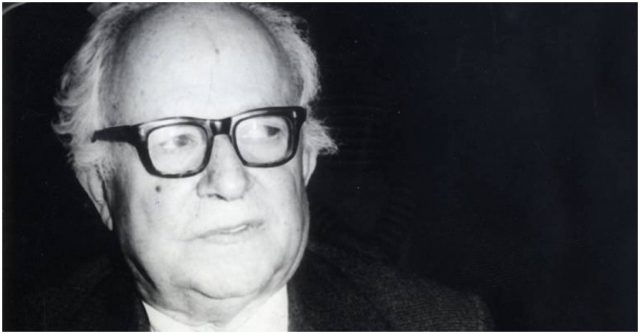

يحاول هذا المقال فهم هذه الازدواجية الغريبة من خلال تحليل ما سجله الأديب الكبير يحيى حقي من وقائع الحياة الاجتماعية في الصعيد – أصل مصر – في لحظة تاريخية شهدت التكوين المبكر الكاشف لبعض أصول الشخصية المصرية التي لاتزال سارية حتى اليوم – رغم التغيرات – وذلك خلال سنتي عمله في بعض قرى منفلوط وسط الصعيد عامي 1927 -1928.

صورة بائسة

تبدو الصورة بائسة على طول الخط، فهؤلاء النسوة – كما رأى حقي – هن غالبا “حبيسات في دورهن، فيهن من تفخر بأنها لم ترتد الملس إلا مرة واحدة يوم أن خرجت زفتها من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وكأنما ودت لو كفنت به ” ( “الصعيد” – مجموعة “خليها على الله” ).

المرأة في الصعيد – وفي أنحاء مصر عموما بدرجات مختلفة – هى مفعول به من قبل الرجل، أبوها أو أخوها أو زوجها وأحياناً إبنها، لا قيمة لها في ذاتها. إنها تستمد قيمتها من خارجها، باعتبارها الموضع الذى يختزل فيه الرجال معنى الشرف والعرض، وإذا خرجت المرأة عن الحدود التى وضعها لها مجتمع الرجال، ووقعت فى الخطيئة فإنها تُبتر من المجتمع بالقتل بطبيعة الحال، أو تجد نفسها مجبرة على الاختفاء من مجتمع قريتها، هاربة إلى البندر أو المدينة فتضيع .وهو الوضع الوحيد الذي يمكن أن يفهمه المجتمع، ولا مجال فيه لرأى حتى للأب أو للزوج أو أى من رجال العائلة.

وتقطر كتابات حقى بالشفقة والتعاطف مع المرأة الصعيدية المغلوبة على أمرها .. “وجدت أغلب الفلاحات ما تكاد الواحدة تتزوج وتخلف وليداً أو اثنين حتى تتساوى فى المظهر مع أمها، قددتها لسعة الشمس ووقدة الفرن … عمل شاق متصل رتيب، هى أكثر أهلنا قفزاً من الصبا إلى الشيخوخة ” (بيت الباشمهندس ، مجموعة “خليها على الله” ).

عجز عن التفسير

عجز عن التفسير

يتوقف حقي هنا عند حدود الرصد والاندهاش الذي يجسد حالة الشلل التفسيري التي تصيب غالب المثقفين لعجزهم عن فهم امتناع معظم هؤلاء النساء عن الشكوى من هذا الوضع المزري وقبولهن به، بل إن ما يزيدهم حيرة هو تلك الحالة من الرضا بل السعادة بمرحلة القفز السريع للزوجات الشابات إلى ملامح النضج الأمومي وصولا للشيخوخة مبكرا !!

في مجتمع تقليدي يقوم على مفهوم أولوية “العصب الذكورى” كأساس لرؤية بيولوجية للعالم الاجتماعى ونظامه الثقافى، لا تستمد المرأة مكانتها المتدنية حتى من ذاتها كإنسان، ولكن باعتبارها مجرد “حامل” اجتماعى – وبيولوجى أيضا – للجنس الأساسى في المجتمع ، أى الذكور، فهذه “الأم الجديدة” سرعان ما ستكتسب مكانة أعلى تستمدها أصلا من رعايتها لأبنائها، خاصة الذكور منهم.

”الكبيرة” .. أم الرجال

خلال سنوات سيقترب الحلم الأكبر للزوجة الناضجة من التحقق .. ستنتقل إلى مكانة أعلى وأعلى عندما تحصل على لقب “الكبيرة” ذات المكانة المقدسة على اعتبار أنها قد أصبحت “أم الرجال”، تعويضا عن عمر كامل من التهميش – المعنوي قبل المادي- في مجتمع ذكوري، ففى مقابل الصورة السائدة لتلك المرأة المسلوبة الإرادة وفى استثناء واضح منها، تظهر صورة الجدة أو الأم – بعد سن معينة – بشكل مغاير تماماً.

https://www.youtube.com/watch?v=9bblfn2HJYM

في قصته “الأم” يصور يحيى حقي تصاعد الصراع الدرامي بين أحد الفلاحين وأسرة ذات عزوة وقوة .. ” كنا نعلم أن بين السلام وإطلاق الرصاص خيطاً أوهى من نسيج العنكبوت … وجدت من الحكمة أن أذهب إلى بيتهم ( أى الأسرة ذات العزوة )…علت الأصوات وتشابكت واتقدت العيون ، ليس في الأرض قوة تثنيهم عن الشر، فإذا بهم جميعاً يصمتون فجأة حين سمعنا صوت صرير باب الحجرة العليا، وهلت علينا امرأة عجوز محطمة، جرى الإبن الأكبر فصعد إليها، وجرى الإبن الثانى ومد لها من جانب آخر ذراعه وهو يحنى رأسه، وحوّط الباقون عليها يفتحون لها الطريق خطوة خطوة … أدير نظرى في الرجال فأراهم يجلسون في أدب قد غضوا أبصارهم، لا يبدو عليهم أنهم قادرون على إيذاء ذبابة، فلما علمت الخبر هونت منه ولامت أولادها على سرعة غضبهم ، تزوم فيهم ثم تضحك لى ، وقالت : أتركوا لى هذه المسألة أفضها مع جارنا، بقيت صورتها في ذهنى ” ( الأم – خليها على الله ).

من أى معين ثقافى سحيق يستمد هذا المخلوق الضعيف كل هذه المكانة والسطوة والقداسة على هؤلاء الرجال الأشداء في مجتمع ذكوري بامتياز؟

انتهاك كرامة “الكبيرة”

لكن الإستنتاج الأهم هنا هو أن حساسية المساس بكرامة المرأة وشرفها في مجتمعاتنا التقليدية ليست هى القيمة المركزية العليا لدى الرجال – رغم أهميتها الكبيرة – ولكنها قيمة تالية أو تابعة لقيمة أعلى منها وهى قيمة الجماعة وكرامتها؛ بطنا أو فخذا، قبيلة أو عائلة أو أسرة. المسألة هى أن الرجال قرروا أن تكون المرأة مخزنا وأيقونة لشرف العائلة وكرامتها، ولذلك يتم حجبها عن أعين الرجال الغرباء من غير المحارم والأغراب، كما تتم حمايتها في أوقات الخطر بينما يتصدى الرجال للعراك حتى آخر إمرأة وآخر “كبيرة” في الجماعة.

ليس صدامًا طائفيًا

ويفسر لنا هذا الفهم تلك الواقعة الكاشفة العام الماضي عندما أقدم رجال إحدى العائلات – مع سبق الإصرار والترصد – على تعرية “الكبيرة” في عائلة أخرى، وهى عجوز قبطية عرفها الرأى العام المصري بلقب “سيدة الصعيد”، بهدف الانتقام لما اعتبروه مسا بكرامة عائلتهم بعد اكتشاف علاقة بين إبن السيدة العجوز وبين فتاة مسلمة في إحدى قرى المنيا. وإمعانا في إذلال رجال عائلة الشاب والنيل من كرامة عائلته كلها كان الخيار هو إهانة “الكبيرة”.

وعلى الرغم من الاستنتاج السريع عن وجود دلالة التعصب الديني في مثل هذا الأحداث المتكررة، إلا أنه من المهم الالتفات إلى اختلاط معنى الانتماء الديني- لدى المسلمين أو الأقباط على السواء – بمعنى الانتماء لجماعة أكبر من العائلة أو القبيلة، تماما كما يتعصبون لجماعة جهوية كالقرية في مواجهة أهالي قرية أخرى، فالأهالى يتعاملون، كل مع أهل دينه، كجماعة ينتمي إليها، وهو ما يفسر – ولو جزئيا – حالات الإنفعال المتعصب للدين من قبل أفراد غير معروف عنهم الالتزام الديني، بل وقد يكونون غير ملتزمين أخلاقيا بالمعايير الإجتماعية الشائعة في بعض الأحيان.

وهكذا تتكشف لنا الطبيعة المتداخلة والمعقدة للتكوين الاجتماعي – الثقافي في المجتمع المصري وفي الصعيد خاصة، فبمجرد أن تحاول فهم حادث يبدو -طائفيا – للوهلة الأولى – حتى يتكشف لك البعد النسائي فيه متمثلا في علاقة شاب مسيحي بفتاة مسلمة أو في تعرية مسلمين لسيدة عجوز ردا على ذلك، ثم لا تلبث بعد مزيد من التأمل أن تكتشف أن الأمر يتجاوز التعصب الديني كما يتجاوز فتاة مسلمة هنا أو عجوز قبطية هناك, فكل منهما مجرد أيقونة تتكثف فيها معاني كرامة العائلة أو القبيلة ورجالها قبل كل شئ..