رغم ارتباطي العام في مجال الأعمال الأدبية الروائية العربية بإبداعات جيل مضىّ ، مثل كتابات توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس ويحيي حقي والطيب صالح وغيرهم ، فإنني اتجه كثيراً إلى قراءة أعمال أدباء الجيل الثاني أمثال بهاء طاهر وجمال الغيطاني ويوسف القعيد ويحيي الطاهر عبد الله وخيري شلبي وآخرين ، لكني توقفت كثيراً عند مبدعي الموجة الحالية من أدباء الزمن الراهن ….

توقفت كثيراً عند أعمال أدباء باتوا عنواناً واضحاً لتلك المرحلة مثل ، ابراهيم عبد المجيد ويوسف زيدان وعلاء الأسواني ومحمد المخزنجي وغيرهم ، لكن انتهائي من قراءة رواية ” يوم غائم في البر الغربي ” لواحد من مبدعي هذا الجيل ، وهو ” محمد المنسي قنديل ” دفعتني إلى إبداء عدد من الملاحظات منها ما أعتبره إيجابياً ، والآخر أحسبه تساؤلات تتعلق بالفن الروائي ذاته ، أي ما يُسمىّ بلغة الأدب ” التكنيك الفني ” أو ” البناء المعماري القصصي ” ….

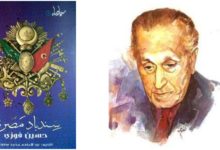

بداية أحمد الله على اختيار طائفة من هؤلاء المُبدعين الذين تركوا مهنتهم الأصلية واتجهوا إلى ما يرونه مجالاً يُبدعون فيه خلافاً لٍمّ حّصّلوه من دراسة أكاديمية ، ف ” محمد المنسي قنديل ” مثل زميله ” محمد المخزنجي ” خريج كلية الطب جامعة المنصورة عام ١٩٧٥ ، حيث وُلد في مدينة المحلة الكُبرىّ بوسط دلتا مصر عام ١٩٤٦ ، وعمل بداية في مجلة الدوحة الصادرة عن وزارة الإعلام القطرية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي عندما كانت تحت رئاسة تحرير الناقد الكبير الأستاذ ” رجاء النقاش ” رحمه الله ، ثم انتقل للعمل في مجلة العربي الكويتية خلال رئاسة الدكتور “محمد الرميحي ” ، وتم له ذلك بعد أن ترك عمله كطبيب في عدد من المستشفيات الحكومية المصرية …

روايته ” يوم غائم في البر الغربي ” واحدة من أهم أعماله الإبداعية ، قبل صدور عمله الروائي ” الكتيبة السوداء ” التي أرّخّ فيها للفرقة المصرية التي ذهبت لتحارب في المكسيك في القرن التاسع عشر ، وكذلك روايته ” طبيب أرياف ” الصادرة في القاهرة خلال العام ٢٠٢٠ .

وقبل ذلك صدر له روايته البديعة ” قمر على سمرقند ” في عام ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ ، فضلاً عن مجموعة قصصية وعدد من الكتابات الأدبية المتنوعة ….

غير أنني أرى في روايته ” يوم غائم في البر الغربي ” ما يستحق التوقف عندها بالتعليق والتحليل ….

الرواية تتحدث عن مشوار حياة ” عائشة ” تلك الفتاة الصعيدية ، التي وُلدت في ” نجع بني خلف ” إحدى قري محافظة المنيا ، وفقدت والدها بوفاة مُبكرة دون أن يبقىّ في ذاكرتها ما يحمل له شئ يذكر ، وبفعل قوانين وعادات القهر السائدة في الصعيد تزوجت الأم ” عمران ” عم ” عائشة ” حفاظاً على ميراث الأب من الضياع ، لكن سرعان ما بدا جسد ” عائشة ” في التشكل والنضج الأنثوي ، حتى باتت هدفاً للعم الخسيس الدنئ ، فلم يكتفي بالإستيلاء على الأرض التي تركها الأب ، ولا الأم التي دانت له قهراً وظُلماً ، فقد أراد بنفس مريضة وروح وضيعة أن ينتهك العرض أيضاً ، فقد كان يرى في جسد الأم وروحها ” شجرة جافة ” لا تحمل غير الأشواك والنُدرة في الثمار ، وباتت ” عائشة ” هدفاً لغارات العم الليلية والنهارية الحقيرة الآثمة !!!

الأم ماذا عساها أن تفعل لحماية صغيرتها التي لا تُدرٍك خسة العم ” عمران ” ونذالته ؟؟

أخذت ” عائشة ” وذهبت بها إلى أسيوط ، لتّدُق وشم الصليب على الذراع اليُمنىّ للصغيرة البائسة ، وتختار لها اسماً مسيحياً هو ” ماري ” وتُلقي بها في الكنيسة الرئيسية بالمدينة ، كنيسة هي أقرب إلى المؤسسة التعليمية والدير معاً أو كما وصفتها الأم الرئيسة ” أننا مدرسة أمريكية في أرض غريبة ” ، بها قسم داخلي كبير للبنات وطاقم من الراهبات من بينهن من جاء من أمريكا وبلاد بعيدة ….

ادعت الأم لرئيسة الكنيسة قائلة ” إننا من أسرة مُسلّمة عريقة من إحدى قرى المنيا ولكننا تنصرنا واخترنا طريق المسيح “!!

هذه الأحداث ومن واقع المُضاهاة التاريخية ، شغلت مساحة زمنية تبدأ مع السنوات الأولى للقرن الماضي وحتى سنة اكتشاف باحث الأثار البريطاني ” هوارد كارتر ” مقبرة توت عنخ آمون في البر الغربي بالأقصر ، في الرابع من نوفمبر عام ١٩٢٢ ، أي نحو ثلاثين عاماً من الأحداث التاريخية في حياة الوطن ، وحياة ” عائشة “…

الصبية الفاتنة ، دخلت القرن وعاصرت أحداث جسام وكبيرة ، وهي تغادر سنوات الصبا متوجهه إلى أعوام الشباب ، تحمل ملامح أجدادها من أميرات الفراعنة وذكائهم الفياض ، فقد تعلمت تعليما راقياً بين جنبات ” الكنيسة / المدرسة ” واكتسبت ملامح الثقافة الغربية من لغة وسلوك وانضباط من ” الأم الرئيسة ” مديرة المدرسة والراهبة الأمريكية ” مرجريت ” فضلاً عن بقاء المُكون الحضاري الإسلامي داخلها لم تغادره ولم يغادرها طوال سنوات تلك الرحلة ، فهي في عُمقها كما لقنتها أمها قبل أن تتركها ولا تراها بعد ذلك اليوم ” أن الإيمان في القلب لا يغيره صليب على اليد ولا سلوك جديد تتعلمينه “

وهكذا كانت رحلة عائشة صاخبة وعاصفة ومتنوعة ، ومن الصعب رصد كل ما عاشته وعانت منه ، يكفيني أن أقول ، أنها عملت مُترجمة في بيت المُعتمد البريطاني في مصر ، رجل بريطانيا الآمر الناهي في شؤون مصر ، اللورد ” كرومر ” ، وعملت في جريدة اللواء لصاحبها الزعيم ” مصطفى كامل ” ومساعده المؤرخ ” عبد الرحمن الرافعي ” واقتربت من غضب الشعب ومظاهراته التي شاركت فيها مع مّثال مصر العظيم ” محمود مختار ” احتجاجاً على المذبحة البريطانية لفلاحي قرية دنشواي ، وكان تعاطفها معه خلال سجنه وإعجابها به وبوطنيته الجياشة ، سبباً كافياً لحبها له وحبه لها، ثم معرفتها لباحث الآثار البريطاني ” كارتر ” منذ البداية ثم العودة اليه في نهاية الرحلة وعند اكتشافه ” مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون “

وخلال تلك الرحلة الطويلة تعرض جسدها وروحها لاختبارات صعبة ومؤلمة ، لكنها ظلت مُتماسكة ثابتة ، تتعلم من الحياة ومن ناس في أسفل السلم الإنساني والأخلاقي ، ورموز في الوطنية والفداء ، ومغامرين ومهربي آثار وباحثين ، وحياة في قصور الأمراء والحُكّامْ والسادة وبيوت العبيد والفقراء وبنات الهوى والرذيلة !!

عمل روائي كُتب بلغة جميلة رائعة ، وإطار معرفي تاريخي وثري وخصب …

لكن ثمة ملاحظات لا تنقص من جمال تلك الرواية التي أحسبها واحدة من أجمل إبداعات الموجة الثالثة من أدباء هذا الزمان.