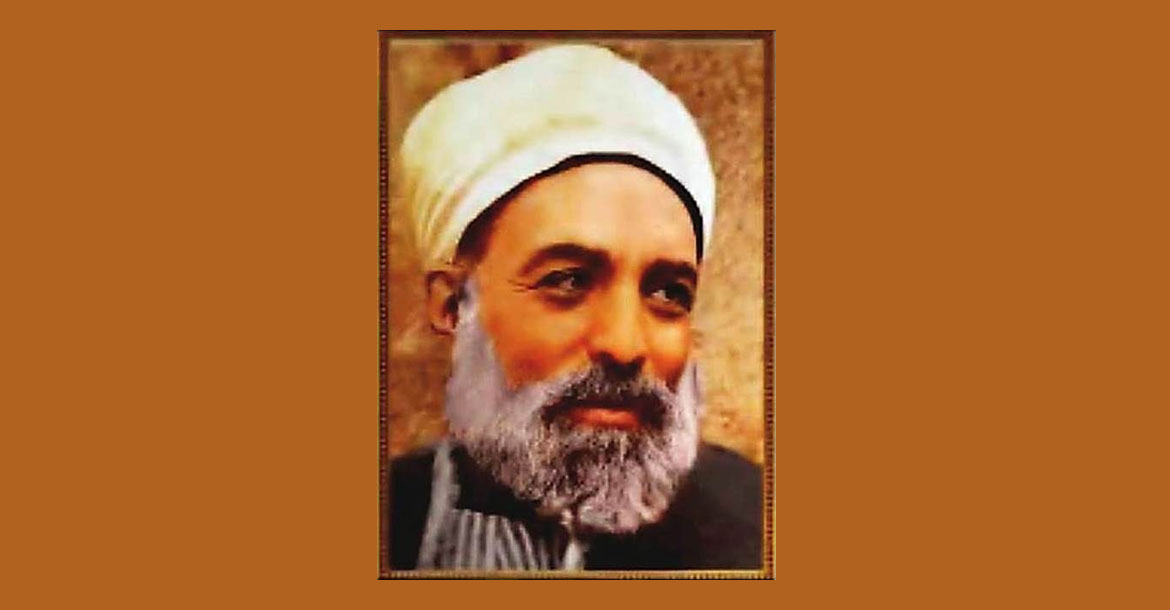

حثَّ الشيخ الخمسيني الخُطا في صبيحة يوم 10 أكتوبر1929، نحو مكتبه بمشيخة الأزهر، بعد اختياره لتولي تلك المسئولية الجسيمة، بينما كانت الأبصار تتعلق به يحدوها الأمل في إصلاح حقيقي يطال كل مكامن الخلل في الصرح الأشم، رؤية الشيخ للإصلاح كانت معلومة للكافَّة منذ نشر كتابه “العلم والعلماء ونظام التعليم” الذي أثار ضجة كبيرة، وأغضب الأزاهرة التقليديين؛ حتى أنَّ الشيخ الشربيني، شيخ الأزهر آنذاك؛ أمر بإحراق نسخ الكتاب. لكنَّ الكتاب حاز إعجاب كثيرين، وكان ممن أعجبهم الكتاب الشيخ “محمد رشيد رضا” صاحب المنار، الذي عرضه وأثنى على صاحبه قائلا أنَّه” من النابتة الجديدة الأزهرية التي فَطِنَت لسيئات النظام القديم في الأزهر, وفساد طريقة التعليم فيه، وشَعُرَتْ- أي تلك النابتة- بحاجة المسلمين إلى إصلاح ذلك وإلى العناية بوضع طريقة جديدة للتعليم الإسلامي ولتربية المسلمين، وإلا كانوا حَرَضًا أَوْ كَانُوا مِنَ ٱلْهَٰالِكِينَ”.. ومن المعروف أنَّ هذا الكتاب وما حواه من دعوات التخلص من إرث الجمود في الأزهر؛ قد جرَّ على الشيخ عداواتٍ كثيرةً، ووصل الأمر بالبعض إلى التشكيك في نوايا الشيخ، فأحاطته الرِّيَب إلى حين.

في العام التالي لتولَّي الشيخ الظواهري مشيخة الأزهر؛ صدر قانون إصلاح الأزهر الذي قصر الدراسة في المرحلة الابتدائية على أربع سنوات فقط، والثانوية على خمس سنوات، وألغى ما كان يسمى بالقسم العالي، واستحدث ثلاث كليات هي: كلية أصول الدين، وكلية الشريعة، وكلية اللغة العربية، ومدة الدراسة بكلٍّ منها أربع سنوات، يُمنح الطالبُ بعدها شهادة “العالمية”.

واعتمد القانون نظاما جديدا للتخصص بعد مرحلة الدراسة بالكليات الثلاث: تخصص في المهنة، ومدته عامان، ويشمل تخصص التدريس ويتبع كلية اللغة العربية، وتخصص للقضاء ويتبع كلية الشريعة، وتخصص الوعظ والإرشاد ويتبع كلية أصول الدين، ويُمنح المتخرج شهادة “العالمية” مع إجازة التدريس أو القضاء أو الدعوة والإرشاد. وتخصص في المادة ومدته خمس سنوات، يتخصص الطالب في أي فرع من الفروع الآتية: الفقه والأصول، والتفسير والحديث، والتوحيد والمنطق، والتاريخ، والبلاغة والأدب، والنحو والصرف، ويمنح المتخرج في تخصص المادة شهادة “العالمية” من درجة أستاذ.

وكان هذا القانون الذي عمل عليه الشيخ وجمع حوله الآراءُ؛ بمثابة إيذانٍ بميلاد الجامعة الأزهرية، كما كان من آثاره انتقال الطلاب من الدراسة بالمساجد، إلى أماكن أكثر مناسبة لتلقي العلم، وأُطْلِقَ على القسمين الابتدائي والثانوي اسم المعاهد الدينية، ولم يكتفِ الشيخ الظواهري بذلك؛ إذ ألغى مدرسة القضاء الشرعي مكتفيا بكلية الشريعة، كما ألغى “تجهيزية” دار العلوم تمهيدا لإلغاء كلية دار العلوم؛ اكتفاءً بكلية اللغة العربية.. وبالطبع فإنَّ تلك الإجراءات وغيرها قد أوغرت عليه صدور كثيرٍ من المستفيدين من الوضع القديم، وممن يرون كل قديمٍ بالٍ مقدسا لا يجوز المساس به.

ثم رأي الشيخ الضرورة مُلِحَّةً لإصدار مجلة تُعبِّر عن الأزهر وتراثه العريق، وتسهم في حركة التنوير، فصدرت المجلَّة في مايو 1930، باسم “نور الإسلام” ثم تغيَّر الاسم إلى مجلَّة الأزهر، وهي المجلَّة التي مازالت تصدر إلى يومنا هذا.

خلال تلك السنوات لم تَكُفَّ يد الشيخ عن الإصلاح والتحديث، وفق ما كان يراه جديرا بالأزهر ومكانته، ولكن الصراعات التي سبقت اختياره لم تهدأ؛ فلقد كانت سلطات الاحتلال تدفع بقوة لتولي الشيخ “محمد مصطفى المراغي” المنصبَ الكبيرَ، وذلك لسابق معرفةٍ به في السودان، وكان “المراغي” من الرجال الذين يتَّسمون برجاحة العقل وسعة الحيلة والقدرة على التفاوض وحسن الإقناع؛ فرأوا أنَّهم يستطيعون التفاهم معه متى اقتضى الأمر ذلك؛ فاستخدموا لهذا كل وسيلة حتى قَبِلَ الملك فؤاد، وكان قد ماطل في توليته المنصبَ زَهَاءَ العام، وبعد تعيينه بفترة وجيزة استقال الشيخ “المراغي” وصدر الأمر بتعيين الشيخ “الأحمدي” شيخا للأزهر، وكان مُقَرَّبا من الملك برغم أنَّ محاولةً للوقيعة بينهما قد أفلحت قبل ذلك، فأبْعِدَ الشيخ على إثرها إلى الصعيد.

ومما لا يمكن نسيانُه من أعمال هذا الشيخ الجليل، إرساله البعثات لنشر الإسلام في الخارج إذ أرسل بعثة إلى الصين كانت سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا، وأخرى إلى الحبشة أبلت بلاء حسنا، وكان لها طيب الأثر في مدِّ جسور التعاون بين البلدين بعد فترة من الشقاق.

عُرف عن الشيخ الظواهري نزوعه نحو التصوُّف، وتواضعه الشديد حتى أنَّه عنّف رجلا نعته بالإمام الأكبر قائلا: “ما أنا إلا واحدٌ من المشايخ، وما أنا إلا عبد الله محمد الظواهري، ولست أعتقد أنِّي –في مركزي هذا– أكبرُ شيخٍ في الأزهر، بل أعتقد أنَّ الأكبر هو من كان عند الله أكرم، مصداقا لقوله تعالى: “إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ” ولست أَعُدُّ نفسي إلا خادما للأزهر وأبنائه، لا رئيسا له كبيرا عليه”.

وكان الشيخ ممن تتلمذوا على كتب الإمام “محمد عبده” ومن مريديه، وهو من ترأَّس لجنة امتحانه بدلا من الشيخ “سليم البشري” شيخ الجامع الأزهر، فتطرّق الخوف إلى قلب الظواهري برغم حُبِّه للإمام؛ وذلك لسابق معرفته بخلافٍ شديدٍ دبَّ بين الظواهري الأب، عندما كان شيخا للمعهد الأحمدي بطنطا، والإمام “محمد عبده”؛ لكنَّه استجمع شجاعته، وما عُرف عنه من رَبَاطَةِ الجَأْش؛ فجاءت إجاباتُه على أفضل ما يكون؛ حتَّى أنَّ الإمام “محمد عبده” داعبه في نهاية الامتحان قائلا: “والله إنَّك لأعلمُ من أبيك، ولو كان عندي أرقى من الدرجة الأولى لأعطيتك إياها”.

خاض الشيخ معارك كثيرة من أجل الحفاظ على استقلال الأزهر، وكانت دعاوى ضمِّ الأزهر لوزارة المعارف.. قد بلغت الذروة، فكتب الشيخ مُذَكِّرةً وطلب مقابلة الملك “فؤاد” فلما التقاه عرض عليه الأمر في إيجازٍ، وأوضح له ما في ذلك من إِضْرَارٍ بالأزهر وتقليلٍ من شأنه، فاقتنع الملك وأنهى الأمر على النحو الذي أراده الشيخ.

لم يستطع الإمام أن يُحقِّقَ كل ما كان يطمح إليه من وجوه الإصلاح التي دعا إليها في كتابه “العلم والعلماء” لاعتبارات عديدة، واشتدت المعارضة لجهوده، وجُوبِهَ بالعداء، وزاد على ذلك الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمرُّ بها البلاد، ولم يجد خريجو الأزهر أعمالا تليق بهم، واضطرَّ بعضهم للعمل دون أجر حتى يحفظ لنفسه حق التعيين، وتصاعدت وتيرة الأحداث، فطالبت السلطات الشيخَ بفصل مئتين من علماء الأزهر، وفصل بعض الطلاب؛ فثارت ثائرتهم على الشيخ وسياساته، واستغلت بعضُ التيارات الحزبية الموقفَ؛ وزادت النار اشتعالا؛ انحيازا لعودة الشيخ “المراغي” للمشيخة، ولم يستطع الشيخ أن يعمل في ظل هذه الظروف العدائية، فكانت استقالته في 26 من إبريل 1935، أمرا لا مفرَّ منه، بعد أنَّ قدم أفضل نموذجٍ للإصلاح والعمل في أقسى الظروف وأكثرها مناوأة.. رحم الله الشيخ الظواهري، وحمى الأزهر الشريف من كيد الكائدين.