كان تأثير ابن رشد على أوروبا المسيحية، من أوائل القرن الثالث عشر حتى عصر النهضة، هائلا وقد دُرِسَ على نطاق واسع. بدأت الترجمات من العربية إلى اللاتينية مع “مايكل سكوت” في صقلية في بلاط الملك “فريدريك الثاني” حوالي عام 1220، وبحلول منتصف القرن تمت ترجمة معظم الشروح الأرسطية بعد أن بدأ عمل الترجمة مباشرة تقريبا، نما تأثير أفكاره، وبحلول ثلاثينيات القرن الثاني عشر أصبح ابن رشد معروفا باسم “المُعَلِّق”. وسرعان ما ظهرت مخاوف بشأن بعض الادعاءات الخلافية حول مؤلفاته، وبحلول ستينيات القرن الثالث عشر، تم استخدام مصطلح ”الرشدي” بمعنى ازدرائي، لا سيما فيما يتعلق بوحدة العقل، وخلود النفس، وخطر الحتمية. حتى من عُرف عنهم الاعتدال مثل “توما الأكويني” خالفوا ذلك في ابن رشد حتى قال توما:” إنَّ الشارح ليس مشائيًا بمقدار ما هو مفسد للفلسفة المشائية”. ما حفَّز الجميع على توجيه الانتقادات الشديدة لمن يتبنون هذا المذهب.

وفي العام 1266م “حَرَّم أسقف باريس “أتين تومبيه” دراسة كُتب ابن رشد في جامعتها وأسماه “رأس الضلال” وفي نفس السنة صدر الأمر من روما بتأييد أسقف باريس في قرار التحريم، وبعدها بثلاث سنوات، وبعد أن أصبح أسقف باريس عضوا في جامعة باريس دعا لجمع أساتذة اللاهوت في الجامعة، والاتفاق معهم على تحريم ثلاث عشرة قضية كلها قواعد رشدية مألوفة”.

ورغم كل هذا البطش بفكر ابن رشد على مدار سبعين سنة بقي فكره قويا ومُتغلغلا في جامعة باريس مما جعل الأسقف (تومبيه) يتخذ إجراءات أكثر حدة “نصت على تحريم أكثر من مئتي قضية مشائية عامة ورشدية، ووجه هذا التحذير إلى أساتذة كلية الآداب بباريس”. وفي عام 1270، ومرة أخرى في1277، تم توجيه قوائم الإدانة إلى كلية الفنون بجامعة باريس، وكان العديد منها يتعلق بآراء ترتبط بابن رشد.

وكأنَّما فزعت أوروبا حين قرعت أفكار ابن رشد ورؤاه وشروحاته لأرسطو عقلها الساكن المتكلس الذي اهتاج أيما هياجٍ دفاعا عن كمونيته وانقطاعه وامتثاله الكامل للخرافة؛ وكان مردود ذلك أن نُعِتَ الرجل وعلى مدى قرون في كل أوروبا بـ “الملحد، المادي، الذي لا يؤمن بأي دين، العقلاني الصرف” حتى بلغ بهم السفه أن جعلوه رمزا على الفلسفة الوثنية بحد ذاتها!.

كان الوضع مع ذلك، أكثر تعقيدا من مجرد معارضة بسيطة بين “الرشديين” وخصومهم. كان من السهل آنذاك تصنيف ثلاث مجموعات. أولئك الذين يدفعهم حماسهم لقراءة رشدية لأرسطو إلى تبني وجهات نظر مغايرة بجرأة في توتر مع المسيحية. وعلى الأرجح لم يكن ابن رشد هو الدافع الرئيسي وراء آرائهم. ويفضل “فان ستينبيرجن” نسبتهم إلى “الأرسطية الراديكالية”. الفريق الثاني على النقيض تماما من الفريق الأول، لا يعارضون أفكار ابن رشد الأكثر راديكالية فحسب، بل يعارضون حتى الأرسطية نفسها،. وقد أصبح “بونافنتورا” شخصية بارزة في هذه الحركة. المجموعة الثالثة ضمت الغالبية العظمى من الفلاسفة، بما في ذلك “توما الأكويني” وشخصيات بارزة أخرى في هذا العصر رفضوا قراءات ابن رشد لأرسطو فيما يتعارض مع سلطة الكنيسة، مع استمرار اعتمادهم في معظم الأمور على شروح ابن رشد.

وقد نصَّ المرسوم البابوي الصادر عام 1341، على دعوة كلية الفنون بباريس إلى اتباع علم أرسطو ومُعَلِّقه “أڤرويس” وهو الاسم الذي أطلقوه على ابن رشد، وغيره من الشُّرَّاح والمفسرين القُدامى؛ فيما لا يتعارض مع الإيمان.. قد اتفقت المجموعة الثالثة مع ابن رشد على أن التقدم الفلسفي لا يتحقق إلا بأمانة الالتزام بعقل أرسطو.. من هنا يظهر ابن رشد بشكل كبير في تاريخ الفلسفة الأوروبية، على امتداد عصر النهضة. كما أصبح فكره مدعاة للانقسام بين اللاهوتيين والإنسانيين من جانب، وسلالة ثابتة من الرشديين من جانب آخر استمرو في الدفاع عن مذاهب ابن رشد بدأب. بعد أن أصبحت جامعة “پادوڤا” الإيطالية الميدان الجديد لهذا الصراع حيث استمر الجدل الحاد حول وحدة العقل وغيرها من الأفكار المماثلة، لكن المسار العام للعلماء والطلاب استمر، في الاعتماد على ابن رشد باعتباره المرشد الأسمى لأرسطو. بينما استمر ظهور الطبعات الجديدة، والتعليقات الجديدة وحتى الترجمات الجديدة بالكامل حتى نهاية القرن السادس عشر تقريبا، وأشهرها طبعات المجلس العسكري لأرسطو مع شروح ابن رشد عام 1552، وطبعة أخرى عام 1562، وهي الطبعة التي لا تزال مستخدمة حتى يومنا هذا.

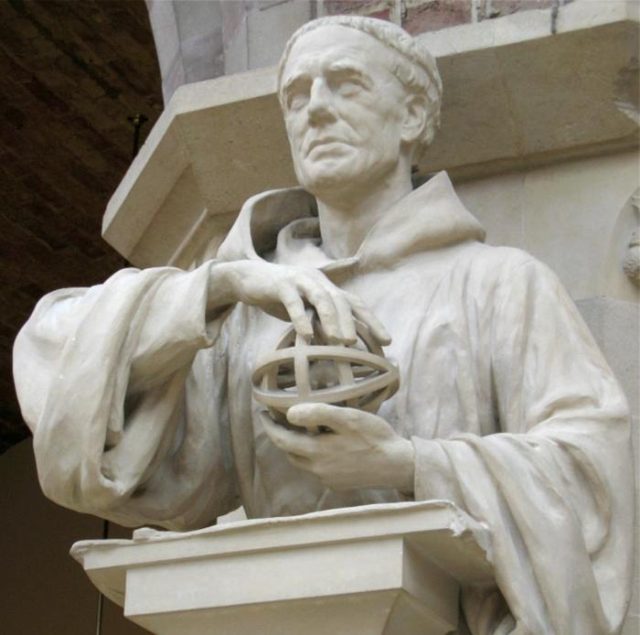

على عكس ما كان من رجال الدين أتباع المدرسة الدومنيكانية نجد حفاوة بالفكر الرُشدي من المدرسة الفرنسيسية ومؤسسها (إسكندر الهالسي) الذي كان أول لاهوتي يقبل بما للفلسفة العربية من سطوة، بل ويقوم بنشرها، ليأتي من بعده من أتباع مدرسته؛ من كان مؤيدًا بقوة للفكر الرشدي، واعتماد آرائه وحججه منهجًا قويًا وحاسمًا في المناظرات مع المدرسة الدومنيكانية، ثم نجد “روجر بيكون” يقول: “… واليوم تفوز فلسفة ابن رشد بقبول جميع الحُكماء بعد أن أُهملت ونُبِذت وأنكِرت من قِبَل أشهر العلماء زمنًا طويلاً، ترى مذهبه، الجدير بالاحترام على العموم، قد قُدِّر شيئاً فشيئاً”.

من الإنصاف أن نقول أن تأثير ابن رشد في تشكيل العقل الأوروبي كان كبيرا؛ ليس هذا فحسب بل يمكننا القول أنَّ هذا الأثر امتد إلى أبعد مما يتخيل أحد؛ خاصة في علاقة الدين بالفلسفة. فلقد تميّز الرشديون بالميل لمتابعة الحجج الفلسفية لاستنتاجاتهم المنطقية؛ متحررين من قيود الكنيسة؛ التزاما بقول ابن رشد أن الفلسفة يجب تُعلِّم الدرس الديني وليس العكس.. كان هذا النهج محفوفا بالمخاطر في وقت كانت الكنيسة فيه ترفع سيف الرقابة على المنتج العلمي والفكري خاصة الفلسفي. لم يكن في وسع أحد آنذاك الدفاع عن آرائه وإن بدت صحيحة، فكانوا ينسبون قولهم للعقل الفلسفي الخالص، ولم يجرؤ أحد على القول باستقلالية العقل، في مواجهة المزاعم الدينية، لكن النهج الرشدي كان السبيل الوحيد لكسر هذا القيد ليتحرر العقل الأوروبي إلى الأبد.

من الطريف أن نرى الأصولية المسيحية قد حذت حذو مثيلتها الإسلامية، شبرا بشبر في الموقف من الرشدية من التهام بالكفر والإلحاد إلى حرق الكتب وتحريم تدريسها، غير أنَّ الفكر الأوروبي قد وعى سريعا أهمية الدور الرشدي في إنقاذ العقل من براثن الخرافة والتجهيل، أما نحن فما زلنا نظن أن في الوقت متسع!.

لقد أشعل فكر ابن رشد النار في حطام عتيق من الأباطيل الأوربية؛ فبعث الحياة في الفكر الأوربي؛ وكان تجسيدا للعقلانية الفلسفية وشاغلا أكبر ومسيطرا على الجامعات الأوربية؛ زهاء أربعة قرون ، ثم كان أن أرادت أوربا أن تمحو من تاريخها فترة القرون الوسطى ازدراءً لها -خاصة من قبل الحداثة الأوربية التي اعتمدت الفلسفة الوضعية المنطقية ؛ فطُويَّ عن عمدٍ منجز ابن رشد وفضله على الفكر الأوربي؛ كما جاء ذلك اتساقا مع النزعة الأوربية الواضحة في إنكار كل فضل للآخرين عليهم؛ خاصة العرب والمسلمين.

لقد تنكرت أوربا لـ “رشديتها” منذ مطلع القرن السابع عشر، وحتى منتصف القرن التاسع عشر حين ظهر كتاب “ابن رشد والرشدية” للفيلسوف الفرنسي “إرنست رينان” والذي احتاج لثلاثة عقود أخرى؛ ليظهر في شكله النهائي بعد عديد من الإضافات والتعديلات، غير أنَّ “رينان” بدا استعلائيا مقيتا لا يُبرزُ مأثرةً لابن رشد إلا وسارع إلى نفيها، حتى أوقع نفسه في تناقضات تثير السخرية؛ ليقول في مقدمة كتابه: “وأعُدني أول من يعترف بأنَّه لا يوجد ما نتعلمه أو نتعلمه تقريبا من ابن رشد ولا من العرب ولا من القرون الوسطى” ويقول أيضا في مخاصمة فجة للمنطق عن الرشدية إنَّها “لا تحوز أية أهميةٍ بصفتها فلسفة، ولكنَّها سرعان ما تحوز أهميةً تاريخيةً حقيقيةً حين ندرك أنَّها كانت في حقيقتها ذريعةً لانبعاث الاستقلال الفكري”. لتظل تلك الأكاذيب المريحة رائجة إلى وقت قريب، قبل أن يتبنى عدد من الفلاسفة الفرنسيين على رأسهم الفيلسوف “آلان دوليبيرا” إعادة الاعتبار للرشدية، ودحض كل ما علق بها من أدران من مقولات “الإكويني” إلى افتراءات “رينان.