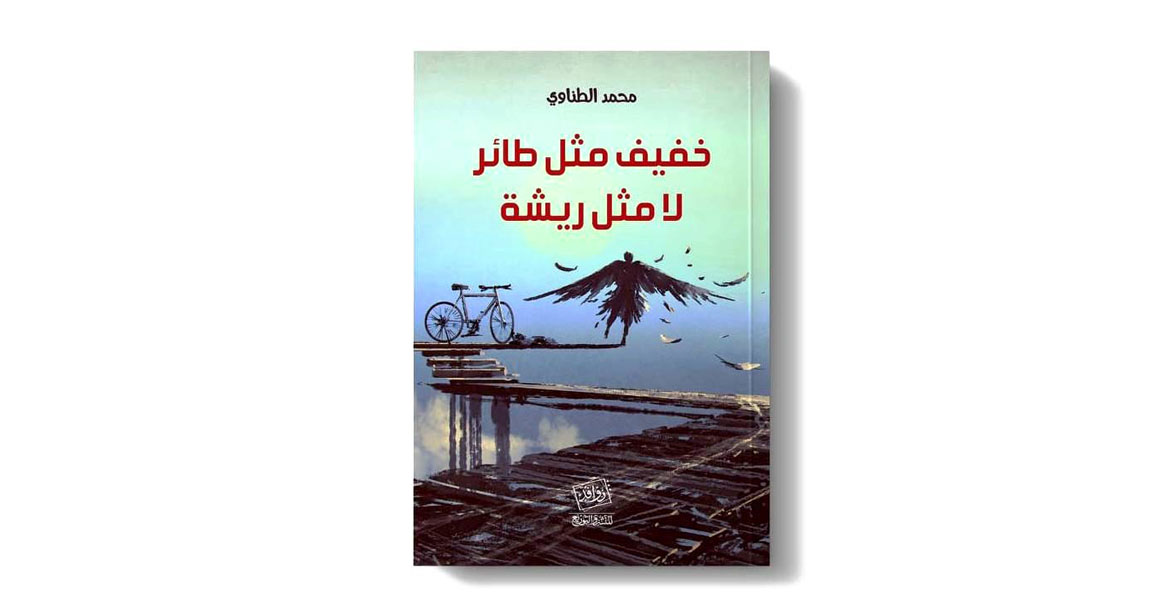

في كتابه ” خفيف مثل طائر.. لا مثل ريشة” الصادر عن دار “روافد” ومن خلال نحوٍ من أربعين مقالا، نشرت في موقع “ذات مصر” في الفترة من صيف 2020، إلى خريف 2021، يطرح الكاتب محمد السيد الطناوي العديد من الرؤى الصادمة فيما يتعلق بموقفنا من قضايا الأخلاق والتراث والخلاف الفكري، ومفهومنا للقيم وما لحق بعقولنا من تكلس جراء الإغراق في الماضوية، والوقوع في أسر الأيدلوجيا، والإفراط في التمذهب والتحزب، والاستسلام لسيئ العادات التي ارتضيناها بمفارقة التعقل ونبذ التفلسف والاستنامة إلى لذة القَطْعِية وإصدار الأحكام المطلقة، والتملص من المساءلة عن أسوأ الأدوار التي نلعبها يوميا ببراءة جارحة.

لكن كتاب “الطناوي” ليس كغيره من الكتب، ورؤيته لها من القوة والصرامة العلمية والعمق الفلسفي، ما ليس لغيرها، وهو وإن كان يعمد إلى هدم الكثير من الثوابت المتكلسة والعصية غلى الإصلاح في هذا الزمن، إلا أنه لا يتركنا في العراء، بعد هذا الهدم.. إنه يجترئ بجسارة نادرة على الإشارة الواضحة نحو مكامن الخلل، والذكر الواضح لطرق البداية الصحيحة، وهو وإن كان رافضا للدجمائية، إلا أنه لا يحبذ الرفض المطلق الذي يسلم صاحبه لحالة من الضياع والفوضى.

“الطناوي” يفصح من خلال كتابه عن نجابة مبهرة، لم تتيسر لأغلب أبناء جيله وتجربته، ورغم أنه يرفض كثيرا من القيود التي تعيق الفكر، وتؤخر ثمار التجربة الإنسانية، بما في ذلك التزام منهجية الفكرة الواحدة في التأليف، وضرورة الربط فيما يُطرح من رؤى؛ إلا أنه لا يعدم الناظم فيما يشركنا فيه من مباريات عقلية، لكنه – وهذا حقه– يحتفل وحده بالنصر؛ ربما لتحفيزنا على رفض الخسارة.

وهو بذلك يعرض علينا أن نكون ضيوفه في أقرب واحة للرفض، بعد خروجنا الحتمي من أرض القبول المطلق.. ونحن إذا لم نرحب بهذه الدعوة الكريمة؛ سنظل في هجير الأسئلة المراوحة، على الرغم من أنه لن يقدم لنا وجبات دسمة من الإجابات الجاهزة!

وسنتناول في هذا العرض بعض مقالات وليس كل مقالات الكتاب، على أمل أن نعود مجددا للكتاب ربما بعرض آخر أو في شكل حوار مطول مع الكاتب، حسب ما يتيسر لنا في قابل.

العيب في الحلال والحرام.. من بونسوار يا هانم التي عدها طلعت حرب قمة الانحلال الخلقي إلى الجرائم الجنسية التي لم تخطر على بال أحد يرى “الطناوي” أنها لعنة أصابتنا حين استبدلنا الحلال والحرام بالعيب، تلك المنظومة التي كانت تحكم قيمنا قبل ما سمي بالصحوة الإسلامية في بداية السبعينيات.. واعتبر “الطناوي” هذا التجلي أحد نتائج الانغلاق على الذات ونبذ الآخر والاستعلاء عليه كما في لعنة “نرسيس” في الميثولوجيا الإغريقية.

وفي محاولة جادة لسبر غور ظاهرة “أبوتريكة” يلتقط الكاتب مقطع فيديو للنجم وهو يختار مقعده بين جماهير “الثالثة شمال” في مباراة الأهلي والبايرن في كأس العالم للأندية 2020، مكرسا لصورة الخلوق المتواضع التي تروج عنه بين محبيه، وكان اللاعب السابق قد غرَّد في ذكرى مذبحة بورسعيد بقوله: “المجد لمن ضحوا بأعمارهم من أجل الكيان، لمن عشقوا النادي الأهلي من أجل الأهلي، لمن يستحقون الذكرى مدى الحياة…”. المشهد والمقولة يكشفان -عند الطناوي- عن مكنون آفة صارت خطيرة في زمن الصورة و”النزوع للفرجة” فنحن بإزاء رصدٍ سطحي يكتفي باقتناص الجميل والقبيح واللطيف، بما يتناسب مع حالة المجتمع الموهوم الذي يناسبه أيضا أن تغيب القيمة الأخلاقية والمعرفية، لكونهما ثقيلتين جدا على واقع صارت حمولته “الخفة” بما يتيح له تضخيم اللغة في غياب المعنى؛ لتصير كلمات مثل “المجد” و”التضحية” و”الكيان” و”العشق” و”الخلود” خارج سياقاتها المعلومة؛ ليس من باب التقليل من حجم الجريمة المرتكبة، ولكن -ربما- تغييبا لحقيقة الفعل الإجرامي وهي “الغدر” لا سواه.

وفي براعة نادرة يكمل “الطناوي” غَزْله البسيط المعقد في آن، فيغادر لعبة ” تريكة” إلى الإعلان عن مبدئه في اللعب الذي يفضله جادا منضبطا، وهو يفضله في هذه الحالة على الواقع المفتقر إلى القيمة بسبب نمطيته وإغراقه في “التدوير” أما اللعب فهو ليس جادا فقط بل هو مفرط في الجدية، كما يرى “سقراط” أن الفلسفة هي أبلغ أنواع اللعب. كما أن اللعب سابق على العمل وأقدم من الثقافة، وينحاز “الطناوي” إلى القول بأن إرجاع اللعب إلى خلفية المشهد كان لأسباب تتعلق بآلية الحياة التي تبلورت في إطارها الصارم المحكم بالقانون والاقتصاد والسياسة.. إزاحة اللعب إذن انطوت على تسفيه متعمد ومحسوب؛ لحساب مجالات معرفية انبثقت عنه.

وفي تساؤله عن وجود الإسلامي المعتدل يضعنا الكاتب أمام حقيقةٍ حاول الكثيرون تمويهها لأجيال.. تلك الحقيقة التي تحكم الإسلاميين جميعا على اختلاف مسمياتهم، ألا وهي مرجعية النص والقراءة الصحيحة له وهي التي تحدد موقع الإسلامي الذي لا يفسر فشله في تغيير المجتمع أبدا بقصورٍ في رؤيته، بل يطيب له دائما أن يعيد قراءة ذات النص باحثا عن قراءات أكثر نجاعة، دون رغبة في تخطئة الذات أو مراجعة المنهج.. لينتهي “الطناوي” –على غير عادته– إلى القول الواحد والفصل؛ بأنه ليس ثمة إسلامي معتدل.

واستكمالا لتناوله لموضوع الاعتدال والتطرف.. يكشف لنا الكاتب عن موقف لأحد التنويريين الحاليين (إسلام بحيري) الذي لا يستطيع التفرقة بين المنهج العلمي الصارم الذي التزمه البخاري، والآراء التي تخضع تارة للأهواء وتارة للمصالح، وأخرى لدغدغة مشاعر العامة.. ما انحدر بـ “بحيري” إلى تبرير القتل في قصة حديث “وكيع” ومحاولة قتله من جانب أهل مكة، ومن بعدهم أهل المدينة، معتبرا ذلك من سلامة الفطرة التي لم تدنسها “العنعنة”.. لكن “الطناوي” يُرجع هذا “الخطل” إلى بنية المجتمع المعرفية وطبيعة المرحلة التاريخية التي صنعت وعي الأفراد، دون اختلاف كبير بين أدعياء الأيدولوجيات المتصارعة.. فـ “بحيري” يظهر للمجتمع في صورة يقينية تماما وقاطعة “…بهذه الوثوقية المبثوثة في أجوائنا الفكرية والثقافية والاجتماعية لم نراوح ما أسماه التنويريون الأوائل عصور الانحطاط، وحداثتنا ليست أبعد مما وصفه “جاستون باشلار” بـ”حداثة المشهد” إشارة إلى عدم خوض درب الحداثة الطويل والاكتفاء بالوقوف عند عتبة منتجها سواء أكان المادي أم الفكري، لذلك تتبدى صورتها في مجتمعنا بهذه الهشاشة”.. لنكتشف مع “الطناوي” أن استنارتنا المدعاة لا تعدو كونها وجها آخر للدجمائية وقمع الآخر بل ومحاولة قنصه إن أمكن ذلك دون عناء.

تلك الرداءة التي طالت كافة الجوانب في حياتنا كان للفن، وللدراما الرمضانية تحديدا نصيب كبير منها؛ ليتحول الفن من حالة إمتاع حقيقية إلى شيء زائف يكرس الشعور بالعجز، ويقاوم الرغبة في التفكير، وكل محاولة للتغيير، ليتحول إلى حالة من الروتين الذي يشبه روتين العمل، بذلك يلعب الفن الرديء دورا وظيفيا في حياتنا، يجعلنا لا نستغني عنه؛ لعدم قدرتنا على التفاعل مع الفن الجيد بما يستحق.

وفي استدعاء للتراث بهدف إحداث حلحلة للمستقر -حد التكلس- في عقولنا من المفاهيم، يتناول الكاتب جريمة “كربلاء” من منظور مغاير، فيرى أن الجناية الأكبر هو أن نظل في أسر التاريخ والخصومة التي خلَّفها، وصرنا نتوارثها جيلا بعد جيل فلا تضيف إلينا سوى الضغينة الباعثة على الرفض.. ليختار لنا صانعو التاريخ صورا مثالية تعزز فكرة “الصوابية” فيحرصوا كل الحرص على تصدير نماذج كمالية خطت نحو مكانتها بقفزة هائلة لم تعتورها نقيصة الخطأ والتصحيح كما في حالة الإمام الشافعي الذي اتفق الجميع على محو سيرته في سنوات التشيع والاعتزال.

كذلك في التأريخ للحملة الفرنسية على مصر، ومحاولة تجميل دور المشايخ الذين سارعوا لممالأة المحتل، ومحاولة اغتنام أكبر قدر من المكاسب، ويتساءل الكاتب عن عملية التزييف تلك، وهل كان الهدف منها الحفاظ على وضعية ما للعقل العربي الذي يستعصي عليه الوصم، بينما يستسيغ التقديس والتبجيل بإفراط، برغم أن أهل القاهرة كشفوا هؤلاء “الانبياء الكذبة” وداسوا عمائمهم بأقدامهم، وربما فعلوا ما هو أكثر من ذلك مما سكت عنه المؤرخون؛ لندخل بذلك في زمن الخرافة الممتد عبر عصور تخلفنا، لتسبقنا بلاد كنا نطلق عليها تندرا بلاد “الواق واق”.

طائر “الطناوي” صاحب هذه القدرة الفائقة على الاتزان التي تفتقر إليها كثير من أفكارنا ورؤانا– لا يكتفي بتحريضنا على المراجعة، إنه يضع مبضعه في الجرح تماما، محاولا الوصول ببراعة إلى أصل الداء.. ومن ثم وضع الملح.. وهذا مما يحمد، ولا يذم بإطلاق.. أو هكذا نرى!

اقرأ أيضًا:

علي الشريف.. قيراطان من طين مصر

أحمد بهاء الدين وعبد الناصر.. التقارب والمواجهة والنبوءة ومآلات الغياب