تحظى قصة الإسراء والمعراج بحضور متنامٍ في الوجدان الإسلامي، فتتشكّل في ثقافتنا من خلال عدة خطابات بدءا بالآيات القرآنية ومرورا بالأحاديث ذات المتون المتنوعة والأسانيد المتفاوتة وصولا إلى رواية ابن إسحاق (٧٦٨م) التي نقلت القصة من صورة الخبر إلى صورة القصة الكاملة، ثم رواية المتصوفة شديدي الاحتفاء بالمعراج، فقد عوّلت التجربة الصوفية على محاكاة تجربة العروج؛ حيث وجدت فيها استعارة مناسبة للطريق الصوفي، أحواله ومقاماته، وغايته في الوصول والمشاهدة لنور الحقّ، ومن هذه التجارب معراج البسطامي (٨٧٥م) وابن عربي (١٢٤٦م)، وصولا إلى قصة الإسراء والمعراج في الأدب العربي ومن أشهر نماذجها رسالة الغفران لأبي العلاء المعري (١٠٥٨م) وثورة في الجحيم للزهاوي ( ١٩٣٦م) انتهاء بقصة الإسراء والمعراج في الوجدان الشعبي المُنفتح عبر ثقافته الشفهية على رؤي المتصوفة والأخبار والقصص الديني والآداب الفصيح منها والشعبي.

وإذا توقفنا أمام أهمّ الخطابات المعاصرة التي تناولت الإسراء والمعراج؛ فسنجد أننا أمام خطاباتٍ يصعب أن نصفها بالتنوير أو بالمحافظة؛ لأنها تُمارس عن قصد أو غير قصد حالة من المراوغة تجعلها عصيّة على التحديد الدقيق لماهيةِ أفكارها؛ ومن بين تلك الخطابات خطاب يستبعد وقوع “الإسراء والمعراج” جملة وتفصيلا؛ انطلاقا من تفكير علمي تجريبي، وهذا يتنافى مع طبيعة التفكير المنطلق من اعتقاداتٍ دينية تُسلّم بوجود إله تواصلَ مع البشر الرسول، وحيًا مرات عديدة، وأنّه خالقٌ لعالمي الشهود والغيب، فلا يُوجد مانع إيماني أن يكون من بين تلك الاتصالات استدعاءٌ على مستوى رفيع مثل ما حدث في رحلة الإسراء والمعراج، فالمؤمنون يُسلمون بإمكانية الحدوث، وإن اختلفوا في طبيعته أكان روحيا أم جسديا، يقظة أم مناما؟

وإن كانت بعض الخطابات الدينية المعاصرة تُنكر هذا الاختلاف حول طبيعة الإسراء والمعراج، فتهمّش أقوالَ غيرها من الخطابات، مؤكّدة أننا أمام إجماع على إسراءٍ ومعراجٍ جسدي، ويتبنى هذا الطرح خطابان، بينهما خصومة تاريخية ممتدة عبر العصور، الأول: الخطاب الصوفي الذي يُثبت العروج الروحي للوليّ، فكيف لا يُثبت العروج الجسدي للنبي! كيف لا ومقام النبوة يتفوق على مقام الولاية! والخطاب الثاني: خطاب السلفية المعاصرة المنطلق مما صحّحه من الأحاديث، مستدلا بالروايات التي تتحدث عن إنكار العرب وقتها، وارتداد بعض المسلمين حينها، فلو كانت روحا فقط لما حدث إنكار ولا ارتداد عن الإسلام؛ وكلا الخطابين المتصوف والسلفي يتهم القائل بخلاف ذلك بأنه يُثير الشبهات؛ ويدعونه إلى أن يتوقف عند حدود الدروس والعبر فحسب.

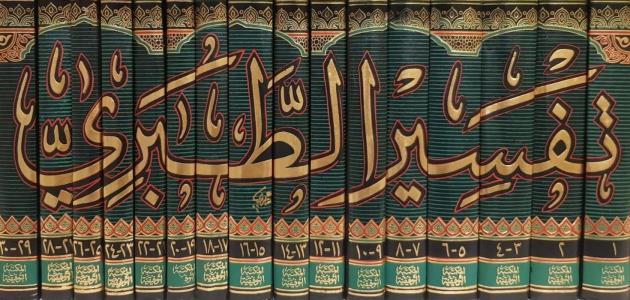

وهذا يتناقض مع المدونة التّراثية التي رأت الخلاف حول طبيعة الإسراء والمعراج مشروعا، فقد سجّلت أقدم مدوناتنا التفسيرية، منذ أكثر من ألف عام، اختلافا حول صفة الإسراء والمعراج، وليس المعراج وحده، فيقول ابن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) في تفسيره: “اختلف أهل العلم في صفة إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم أسرى الله بجسده..”([1]) ويذكّرنا الشيخ محمد رشيد رضا منذ قرابة قرن من الزمان بالاختلاف حول المعراج بقوله: “قد كنّا من أول العهد بالتمييز نسمع ذكر هذا الخلاف في المساجد عندما تقرأ قصة المعراج في الليلة السابعة والعشرين من رجب كلّ سنة، وإذ كانت المسألة خلافية فما على الباحث من سبيل إذا ظهر له رجحان أحد الأقوال أنْ يقول به، وسبق لنا ذكر هذا القول في المجلد الأول من المنار، وقد رجح بعض المحققين أن الإسراء نفسه كان روحانيا فما بالك بالمعراج!” ([2]) وقد سبق للشيخ، وتحدّث عن كوْن “الاعتقاد أنّ النبي، صلى الله عليه وسلم، عرج إلى السماء ليس من القضايا الأساسية وأركان الإيمان في الدين الإسلامي، فقد اختلف العلماء فيه”.([3])

فالتراث البعيد والقريب يقول إن ثَمّة خلافا مبكرا وقع حول طبيعة الإسراء والمعراج، وأننا أمام روايات متعددة تصل إلى ما يزيد عن أربعين رواية لحديث المعراج رواه صحابي أو تابعي أو تابعي التابعي تتفاوت في تفاصيلها، بما يجعل طبيعة الرحلة احتمالية فقد تكون جسدية أو روحية أو منامية كما جاء في رواية شريك في صحيح البخاري، إذ يقول في آخر الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: “ثم استيقظت”.

وقد أسهم الرواة والنسّاخ في نمو قصص المعراج في المدونة المكتوبة فتعددت الأخبار والروايات، ومنها الرواية الطويلة المنسوبة إلى ابن عباس التي لم تصحّ سندا لكن لاقت قبولا وانتشارا في ثقافتنا، ورواية أنس بن مالك في الآثار السنية، ورواية زيد بن علي بن الحسين في الآثار الشيعية، ويُضاف إلى ذلك رواية ابن إسحاق التي لعبت دورا كبيرا في بناء سردية الإسراء والمعراج، فنستطيع أن نقول بأنّه أول من أعطى للحادثة صيغة القصة الكاملة في كتب السيرة، فتُظهر معالم الجحيم والجنة بشكل واضح على حين أنّ روايات البخاري ومسلم اقتصرت على سدرة المنتهى كإشارة رمزية إلى الجنة، ولم تذكرا زيارة الجحيم ولو إشارة.. فتشكّلت قصة الإسراء والمعراج من الروايات والأخبار التي لو تتبعناها في كتب التفسير والأخبار والسير لشغلت مجلدا ضخما! وكما كان للرواة والنّساخ أثر في نمو تفاصيل القصة في المدونة المكتوبة؛ كان للخطاب الديني الشفهي القائم على الترغيب والترهيب أثره في نمو وانتشار الكثير من التفاصيل الضعيفة سندا والمتناقضة متنا، فتوسّع هذا الخطاب في توظيف القصص الديني لترقيق وإثارة مشاعر الجمهور دون تدقيق.

ولعل هذا التنوع في بنية الأخبار والقصص المرتبط بالإسراء والمعراج هو ما دفع بعض العلماء من أمثال: الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا والشيخ عبدالعزيز جاويش والشيخ أحمد المراغي والشيخ محمود شلتوت والشيخ مصطفى عبدالرازق والشيخ محمد أبو زهرة وغيرهم إلى ترجيح قول بعض القدامى؛ أنّها روحا لا جسدا، وهم في استبعاد كونها بالجسد الشريف لا ينكرون قدرة الله على إحداثها، ولا يناقشونها من منطلق عقلانية علمية تجريبية وإنما من منطلق عقلانية تجعل القرآن حاكما على الأخبار والمرويات وأقوال العلماء، وليس العكس، وتجعل الانتصار لما يليق بالله كمالا وجلالا والاحتكام إلى منهجية القرآن الكريم في التحدي والإعجاز هي مقياس القبول أو الرفض.

ومنها أننا إذا توقفنا أمام آيات سورة الإسراء ٩٣:٨٩([4]) سنجد أنّها حصرت التحدي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في القرآن مستبعدة غيره من الآيات/ المعجزات الحسية التي خيّروا الرسول بينها ليأتي بواحدة منها، ومن بينها أن يعرج إلى السماء، فكان ردّ القرآن الاستبعاد بقوله تعالى “هل كنت إلا بشرا رسولا”، كما أنّ الآية (٥٩) من سورة الإسراء “وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا” تؤكّد أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتحدى قومه بآيات/معجزات شأن الأمم السابقة؛ لأنّهم كذّبوا بها من قبل، ولم تكن سببا لهدايتهم، كما أنّ الله لا يُريد تخويفهم وإنما يُريد عقولهم وقلوبهم، وهذا ما أوّله كثير من المفسرين بأنّ هناك حذف وتقديره: “وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها إلا أن يكذبوا بها، فيهلكوا كما فُعل بمن كان قبلهم”.

من ناحية ثانية: الأخبار القائلة بمعراج الرسول –صلى الله عليه وسلم– جسدا إلى السماء تتفق على أنّه كان ليلا، وليس بمسمع ومرأى من الجميع، وهذا يتناقض مع منهجية القرآن الكريم في التحدي، وكون الله حكيما منزّها عن العبث، فعندما أراد الله أن يتحدى بآية/معجزة عصا موسى قال تعالى “مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى”؛ لتكون على مرأى ومسمع من الجميع، هذه منهجية القرآن الكريم في التّحدي، فلو وقع العروج الجسدي لكان أعظم المعجزات فكيف يكون في وقت لا يراه أحد، فهذا على حدّ تعبير الشيخ أحمد المراغي “عبث لا يليق بحكمة الحكيم”([5]) الذي جعل الإلزام في الآيات الحسية مرتبطا بمشاهدتها.

أضف إلى ذلك أنّ حياة الأنبياء في العالم الآخر حياة روحية لا جسدية، فلقاء النبي –صلى الله عليه وسلم– بهم يكون رُوحيا، لاسيما أن بعض الروايات تحدّثت عن لقاء النبي –صلى الله عليه وسلم– بموسى –عليه السلام– مرتين في الكثيب الأحمر حيث قبره بفلسطين، ومرة أخرى في السموات إلى غير ذلك من الأدلة العقلية التي وإن كانت لا تنفي الإمكان؛ إلا أنها تنفي ما جاء في الروايات، فأحاديث الإسراء والمعراج بما في ذلك حديث أنس بن مالك- على حد تعبير الشيخ محمد رشيد رضا “لم تسلم من الاضطراب والاختلاف، مما يمنع الاحتجاج بها؛ لاضطرابها واختلاف رواياتها اختلافا لا يقبل الجمع إلا بتكلف وتسليم ما تسلم به النفس ولا يصدقه العقل”([6]) وقريب منها عبارة الشيخ أحمد المراغي: “في روايات حديث المعراج اضطراب واختلاف كثير طالما ردّوا ما وقع فيه مثله (أي لا يقبلون مثله) فلا يستطيع عاقل أن يقبل أن يتعدد فرض الله الصلاة على نبيه خمسين ومراجعته فيها حتى يجعلها خمسا مرارا متعددة. فهذا كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني يقتضي نسخ الحكم قبل العمل به، وهذا بداء محال على اللّه”([7]).. أضف إلى ذلك أنّ الصلاة فرضت منذ فجر الإسلام بدلالة الآيات الأولى في سورة المدثّر والمزمل..

غير أنّ هذه الخطابات العقلانية لم تحظ بالانتشار فظلّت مهمشة؛ لأنّ المخيّل الشعبي الباحث عن تفاصيل، لا يرضيه إجمال إشارات القرآن الكريم في تناوله لقصة الإسراء والمعراج فأخذ يُكمل تفاصيلها مما أمدّه به الخطاب الوعظي الباحث عن قصص الترغيب والتّرهيب كما أنّ المخيل الشعبي حريص على أن يُقدّم الرسول –صلى الله عليه وسلم– في صورة ملحمية فأحاط به –صلى الله عليه وسلم– كلّ ما أحاط بأبطال الملاحم من بلاء ومِحن، فجرت حادثة المعراج في لحظة إيذاء شديد للرسول الكريم دفعه إلى الاستنجاد بأهل الطائف، لكنهم خذلوه –صلى الله عليه وسلم– ورموه بالحجارة، فكانت هذه المرحلة التي تتسم بكل ما تتسم به المأساة من توتر في صراع الأضداد ثم تكون الانفراجة بالعروج؛ ليبدأ الرسول –صلى الله عليه وسلم– بعدها مرحلة جديدة من مسيرته.

ولم يقف الجدل حول الإسراء والمعراج في الخطابات المعاصرة عند حدود الجدل حول طبيعة الإسراء والمعراج، وإنما تجاوز ذلك في تأويليات بعض المثقفين إلى القول بأن صاحب الإسراء هو موسى –عليه السلام– المشار إليه بـعبده في الآية الأولى من سورة الإسراء بدلالة كون الآيات العشر التالية عن بنى إسرائيل، وهذا التأويل يتنافى مع سياق الآية اللغوي الذي يتحدث عن إسراء من المسجد الحرام الذي لا يُوجد بينه وبين موسى –عليه السلام– أيّ صلة، كما أنّ إطلاقية “عبده” على محمد –صلى الله عليه وسلم– تكررت كثيرا في القرآن الكريم. ([8]) ويطرح هذا الخطاب تأويلية أخرى للمسجد الأقصى؛ فيرى أن الأقصى وصفا وليس اسما، فالمسجد الأقصى هو مسجد الجعرانة الذي يبعد ثلاثة عشر ميلا فقط عن المسجد الحرام([9])محتجا بكون المسجد الأقصى في صورته الحالية وُجد متأخرا عن حادثة الإسراء والمعراج، فقد بُني في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك، فكيف يصلى النبي بالأنبياء ولما يُبنى المسجد! ولمناقشة تلك الإشكالية نحتاج إلى الرجوع إلى مدلول المسجد في القرآن الكريم الذي حمل مدلولَين مختلفين: الأول أنه بقعة مقدسة معظمة ودار عبادة لدى المؤمنين قبل البعثة النبوية وبعدها على السواء، ومنه قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف وهم من الأمم السابقة قولُهم: “لنتخذنّ عليهم مسجدا”، كما أنّ فعل السجود حاصل في شرائع المؤمنين قبل محمد –صلى الله عليه وسلم– فالسيدة مريم العذراء كانت تتعبد لله على شريعة موسي –عليه السلام– ونادتها الملائكة بقوله تعالى” يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين” فحيث اتخذوا دارا للعبادة يتقربون فيها لله سجدا أصبحت مسجدا في لغة القرآن الكريم. والمدلول الثاني المتأخر زمنا الذي حمله القرآن الكريم لكلمة المسجد، هو كونه علما على دار العبادة عند المسلمين خاصة، تتمايز به دور العبادة عند المسلمين عن غيرها من البيع والكنائس والمعابد والصوامع، ومنه قول الله تعالى في سورة الحج “ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا” وقوله تعالى “لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه” فالمسجد في آية الإسراء بالمدلول الأول لكلمة مسجد ولها نظير في الاستعمال القرآني في سورة الكهف، أضف إلى ذلك أنه يصعب أن يلتبس بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى قبل الكعبة، بغيرها في العقل العربي، فبيت المقدس الذي تحدّثت عنه الآية البقعة المعظمّة إبراهيميا كتعظيم البلد الحرام.

أخيرا تتساوى كل الخطابات الفكرية من حيث كونها جميعا خطابات، فلا يحق لواحدٍ منها أن يزعمَ امتلاكه للحقيقة؛ ولا أن يضع نفسه في قلب “الدين” ذاته؛ فكل خطاب ينبغي أن يكون واعٍ بأنه خطاب نسبي حول المقدس المطلق وليس هو ذاته المقدّس المطلق، وأنّه قد يتمتع خطاب ما في سياق سياسي اجتماعي تاريخي بعينه بذيوع وانتشار يُؤدي إلى سيطرته وهيمنته على الخطابات الأخرى، مما يُؤدي إلى تهميشها وإلقائها خارج دائرة الضوء وبؤرة الاهتمام لكن لا يعنى هذا أن الخطاب المهيمن على صواب وأن الخطاب المهمّش على خطأ، فالتأويل- كآلية هامة من آليات إنتاج المعرفة- لابد أن يتعدد، ويحكم هذا التعدد التأويلي مجموعة آليات منهجية متنوعة تنوع الخطابات المختلفة، وإبراز تلك التعددية وتبادل النقاشات البعيدة عن خطاب العنف والكراهية هو السبيل إلى تحقيق قول الله تعالى “أفلا تعقلون”.

([1]) الإمام ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤١٥هـ -١٩٩٥م، ج١٥، ص٨.

([2]) الشيخ محمد رشيد رضا، الإسراء والمعراج بالروح أم باليقظة، مجلة المنار، ج٩، ص٦٦٤.

([3]) الشيخ محمد رشيد رضا، فتاوى المنار، مجلة المنار، ج١، ص١٧٧.

([4]) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٨٩) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا(٩٤).

([5]) يُنظر: الشيخ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ج١٥، ص٩، مطبعة الحلبي، الطبعة الأولى، ١٣٦٥- ١٩٤٦

([6]) يُنظر: محمد رشيد رضا، الإسراء والمعراج بالروح أم باليقظة، مجلة المنار، ج٩، ص٦٦٤، الشيخ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ج١٥، ص٩، مطبعة الحلبي، الطبعة الأولى، ١٣٦٥- ١٩٤٦

([8]) والذي هو في الحقيقة نقطة حدودية للحرم المكي وهو ما يُعرف حاليا بمسجد التنعيم أو مسجد عائشة منها الآية الأولى من سورة الكهف “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا” والفرقان “تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا” وفي الآية العاشرة من سورة النجم “فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى”، وفي سورة الزمر “أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ” الآية ٣٦، وفي سورة الحديد الآية ٩(هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ)

([9]) يقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة على مسافة سبعة كيلو متر من الحرم المكي الشريف، ومنه يُحرم أهالي مكة للحج والعمرة، اكتسب شهرته من كونه بُني في الموضع الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة بالعمرة في حجة الوداع سنة تسعة هجريا، وبُني على الصورة المعمارية للمساجد الإسلامية في خلافة المتوكل العباسي.