الكل هنا يحاول أن يلملم بعضا من أشلائه المبعثرة على الطرقات، في كل شبر من أرض الوطن، الذي عاث فيه الأحتلال فسادا، الرعب ينهش الجميع، صغارا وكبارا، صباح مساء، في العراق الذي جعله الاحتلال الأمريكي أثرا بعد عين.

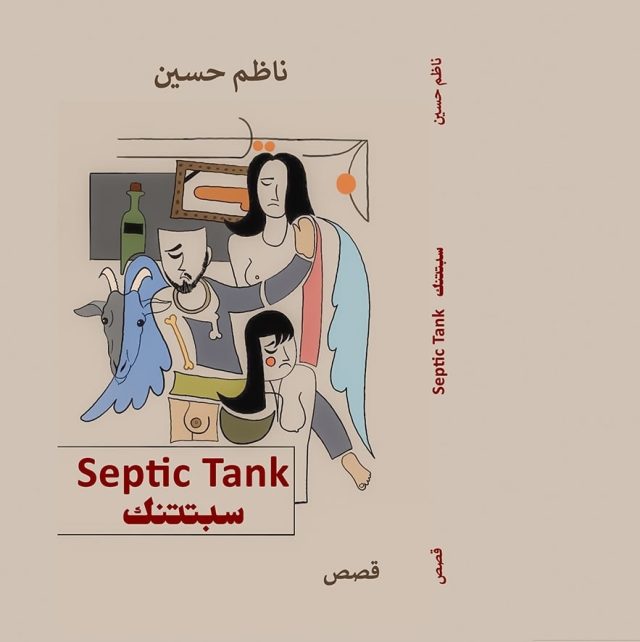

في مجموعته القصصية “سبتتنك”*.. يحاول الكاتب العراقي ناظم حسين، أن ينقل لنا صورة حية من الكابوس، الذي يعيشه كل عراقي في عقر بيته؛ حيث وزعت المأساة على الجميع بالتساوي، في عدالة يفتقدها رجل الشارع العراقي في أوقات كثيرة.

ليس أصعب على العراقي من أن يعيش مطاردا في وطنه؛ بعد سنوات من التجريف، تُرك فيها وحيدا في مواجهة آثارٍ اجتماعية واقتصادية فادحة؛ لاحتلال أمريكي نجح في أن يعيد البلاد سنواتٍ طويلة إلى الوراء.

لا تنفصل معاناة الكاتب، عن الويلات التي يقاسيها مجتمعه؛ حيث يعترف من البداية، بأنه أرسل مجموعته إلى أكثر من عشرين دار نشر، رفضت جميعها نشرها؛ ما اضطره إلى أن يفعل ذلك على حسابه الخاص، وليصدم القراء من البداية بسؤاله: هل جربت قراءة القصص المرفوضة؟

يعترف المؤلف منذ البداية؛ أنه يتخذ من الحديث عن الجنس ستارا؛ كي يعبر عن أثر الرعب الذي يجري، في كل بيت وكل شارع.. وفي كل القصص؛ يحاول أن يصرخ متألما.. هل ترون إلى أين وصلنا بعد سنوات من الاحتلال البغيض والعبث الطائفي؟

هل كان “شارل” يعلم وهو يكتب عبارة “علما أن الأشياء المنحطة –في بعض الأحيان– أكثر متعة من الأشياء النبيلة”، أنه سيكون معبرا بصدق، عن ذلك الإحساس الشديد بالقهر الداخلى الذي يقاسي منه ناظم حسين، وهو يتألم في كل سطر على لسان شخصياته، التي يبدو بوضوح أنه استدعاها للتو من رحم الوطن الجريح.

من أين تبدأ الحكاية؟ من القصة الأولى؛ أو سمِّها إذا شئت بشكل أدق أولى المآسي– وهى هنا أكثر مما يمكن أن يتخيله عقل، هل جربت أن يتحول المستقبل إلى نفق مظلم تحاول في كل لحظة أن تفر منه، فتجد نفسك محاصرا فيه، إنها الصخرة التي يحملها سيزيف في كل مرة حتى قمة الجبل، وما أن يصل إلى نقطة النهاية حتى تسقط ويسقط معها من جديد، ويعيد المحاولة مرات ومرات؛ ولكن كيف ينجو من اللعنة من شاء حظه العثر أن يقع فيها؟ وكم من فريسة نجت عندما أمسك بها السبع؟

هذا هو سياق الحكاية في جميع قصص المجموعة، وفي تقديمه لها يحاول الكاتب المسرحي العراقي على عبد النبي الزيدي؛ أن يفسر للقارئ الكثير مما سوف تصطدم به عيناه، في تلك المجموعة القصصية بعد قليل.. قائلا: “ما الذي يحدث هنا؟ هذا أول سؤال كنت أساله لنفسي، وأنا أقرأ هذا الكتاب القصصي الغريب، بتفاصيله وشخصياته وأمكنته، الغارق في تمرده حد الصراخ، مرددا مع نفسي: إنه المستقبل! بمعنى أنني أقف أمام جيل من القصصيين، يدرك تماما أن الحياة العبثية التي نعيش في وسطها؛ تحتاج إلى فهم أكثر عبثية، هو جيل ظهر ما بعد الاحتلال الأمريكي، ولايجد سوى البذاءة شكلا إبداعيا؛ ليعبر من خلالها عن واقعه المقرف، أو (يشتم) –قصصيا– هذه الحياة (…) وغير المعقولة، والتعامل معها بحسب عفونتها وقذارتها ونتانتها وجحيمها، تلك التي جعلت الإنسان مقموعا ومستلبا ومأزوما…”.

في كل قصة من قصص المجموعة، نرى صورة لإنسان عراقي، في وطن يسكنه الخوف، وهو يواجه مصيره المحتوم.. وحيدا ومجردا من كل شيء؛ حتى روحه التي بين جنبيه، تلعن في كل لحظة، واقعا يزداد مرارة لحظة بعد أخرى؛ حتى أصبحت عشرات القضبان المادية والمعنوية، تحكم الخناق بشكل أكبر في كل ساعة، حول حطام إنسان مبعثر على الطرقات، الجميع هنا يشعرون بأنهم موتي، وإن كانوا يسيرون بأقدامهم على الأرض، كل منهم ينتظر الساعة التي يوارى فيها الثرى، في مستقبل يزداد قتامةً وحاضرٍ ليس هناك ما هو أسوأ منه.

لم تجتمع أزمات على وطن، كما اجتمعت على العراق.. وعبر مجموعة كبيرة من النماذج الإنسانية؛ تمضى فصول الحكاية وينتقل الكاتب من قصة إلى أخرى، ولكن الجنس يبدو حاضرا بصورة أو بأخرى في كل منها.. وكأن الكاتب يحاول أن يجعل من السلوكيات الجنسية المنحرفة لشخصياته؛ دليلا على الدمار الشامل الذي أصاب كل العراقيين صغارا وكبارا.

الجميع في قصص المجموعة؛ ضحايا لحروب عدة، تركت جروحا غائرة في نفوس كل العراقيين فالكل فاقد والكل مفقود.

* تعني في اللهجة العراقية غطاء بلاعة المجاري.