الأستاذ محمد حسنين هيكل والأديب نجيب محفوظ كلاهما عَلَمٌ في مجاله، ومن لا يعرفهما فقد خسر كثيرا، فالأول هو “أديب في عالم السياسة” والثاني هو “سياسي في عالم الأدب”.. فالأستاذ هيكل له طريقة في البناء المعماري لأعماله، سواء في مقالاته السياسية أو أعماله التاريخية، هي الفن الأدبي بامتياز، أما الأستاذ نجيب محفوظ، فهو سياسي صاحب رؤية عميقة في كل أعماله الروائية، فمن يقرأ الثلاثية بأجزائها “بين القصرين” و”قصر الشوق” و”السكرية” يُدرك ذلك على الفور، فانحيازاته السياسية واضحة وانتماؤه الوطني لا نقاش فيه.

وإذا تتبعنا مسيرة هذا الأديب الفّذْ، حتى السنوات الاخيرة من حياته، نجده على نفس النهج لا يحيد، سواء في كتاباته التي يطلق عليها المرحلة التأريخية أو الاجتماعية أو الفلسفية.

كذلك الأستاذ هيكل.. فقد كانت روح الأدب كامنة في وجدان وعقل هذا الصحفي الشاب، في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي، وظلت مُلازمة له حتى اليوم الأخير في حياته، أو تحديدا عندما توقف عن الكتابة المُنتظمة إثر بلوغه عامه الثمانين في سبتمبر من عام ٢٠٠٣.

يظهر هذا الأسلوب وذلك المنهج جليا وواضحا مع كتابه الأول “إيران فوق بركان” الصادر في صيف عام ١٩٥٢، وكان سببا ضمن أسباب أُخرى كثيرة لصداقة عميقة مع الرئيس جمال عبد الناصر، وحتى كتاباته المرجعية الأخيرة مثل: “ملفات السويس” و”سنوات الغليان” و”الانفجار” و”حرب أكتوبر” وغيرها من أعمال يضيق المجال الآن عن حصرها.

الأستاذان هيكل ومحفوظ عالم عريض من الإبداع والجمال والتاريخ والتألق، وإذا تحدثنا بصدق عن علامات القرن العشرين في عالم الفكر والصحافة والأدب، في مصر والعالم العربي بل والعالم، لابد أن نتوقف عند هذين المبدعين رحمهما الله.

فالأستاذ محمد حسنين هيكل، وصديقه نجيب محفوظ؛ كانا موضعا للكثير من الدراسة والبحث والمُتابعة في كل الدوائر العالمية المعنية بقضايا الفكر والثقافة والأدب، سواء في الشرق أو في الغرب.

والحديث عنهما يطول ولا يتوقف إذا تناولنا كل منهما بالدرس والتحليل لحجم وطبيعة ونوعية عطاء الرجلين، وهذا ليس موضوعنا الآن، وأرجو من الله أن أتحدث عنهما، في القريب بإذن الله، ولكن ما أراه لازما الآن، هو ما يتعلق بنظام حياة كل منهما، أقصد نظام الحياة اليومي، وأعتقد أن ذلك النظام، هو بعد أن مَنَّ الله عليهما بنعمة الإبداع “كان سببا في أن يبقى كل منهما في أعلى قمة جبل العطاء والتألق، في الفكر السياسي والتاريخي والأدبي”.

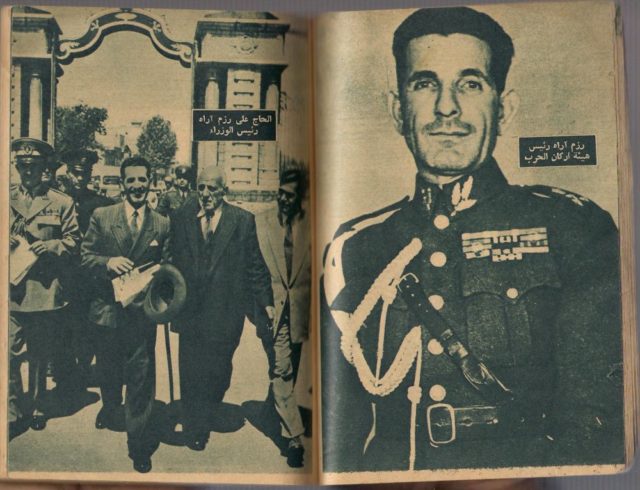

فالأستاذ هيكل ينام عند الساعة العاشرة مساءً، أو في بعض الحالات النادرة يمتد به السهر الى الحادية عشر، ولا يتناول وجبة العشاء المُعتادة عند كل الناس، مهما كانت المُبررات أو الضرورات، وقد ذكر أن آخر مرة تناول فيها طعاما عند ساعات المساء، كانت قطعة حلوى صغيرة في عام ١٩٥٧، وخلال رحلة عمل له إلى العاصمة الروسية موسكو عندما كان مُرافقا للمشير عبد الحكيم عامر في أول زيارة له إلى الاتحاد السوفييتي، يذكر ذلك لأنه خالف نظاما اعتاد عليه منذ سنوات خلتْ، وكاد يموت –حسب وصفه– بعدها لم يغامر بالوقوع في تلك المُخاطرة

وكذلك كان الأستاذ نجيب محفوظ.. ربما لم يكن بهذا الحسم الذي سلكه الأستاذ هيكل في سنوات شبابه أو بلوغه سن الخمسين، ولكنه بات من أصحاب النهج “الهيكلي” إذا جاز التعبير، عندما تقدم به العُمر.

غير أن كلاهما، يتفقان –بالقطع– في ساعات الاستيقاظ، فلم يُعرف عن هيكل أنه كان يواصل النوم إلى ساعات الظهيرة، وكذلك محفوظ.. فمع ساعات الفجر يبدأ العمل والنشاط، فالأول يتوجه إلى نادي الجزيرة القريب نسبيا من مسكنه الواقع بالقرب من كوبري الجلاء المُطل على نهر النيل من ناحية الجيزة، ليُمارس لعبته المُفضلة (لعبة الجولف) وخلال تحركه بالسيارة التي يقودها صديقه عم حسن الذي لم يفارقه منذ سنوات عقد الخمسينيات من القرن الماضي، يكون قد فرغ من قراءة الصحف المصرية، مع إعطاء علامة بقلم معه على الأخبار والمقالات التي يرى مُبررا للعودة إليها.

أما الأستاذ نجيب محفوظ فلم يكن من أصحاب الرياضة البدنية في ذلك العمر، فقد توقف عن ممارسة لعبته المُفضلة (كرة القدم) عند سنوات الشباب ليذهب بعيدا مع عالم الأدب، فضلا عن أنه لا يُعرف عنه أنه كان عضوا في أي نادٍ، وتحديدا نادي الأرستقراطية المصرية العريق، نادي الجزيرة، فلم يكن أمامه أي نوع من الرياضة سوي رياضة المشي، وقد شاهدته مرات كثيرة، وشاهده المئات غيري، يسير على قدميه ما بين الساعة السابعة والثامنة من صباح كل يوم، متوجها من شقته المتواضعة في ذلك المنزل القريب جدا من مستشفى العجوزة، وتحديدا مستشفى الشرطة إلى عمله بجريدة الأهرام؛ بالسير إلى كورنيش النيل الذي يطل عليه منزله، ثم الوصول إلى ميدان التحرير بعد أن يخترق جزيرة الزمالك، والعبور على كوبري الجلاء القريب من مسكن الأستاذ هيكل، ثم كوبري قصر النيل، ليستقر به المقام في مقهى إيزافيتش الشهير أو علي بابا، يتناول فنجانا من القهوة، ويتصفح صحف الصباح التي يكون قد اشتراها من أصدقائه بائعي الصحف خلال مسيرته تلك، وبعد أن يفرغ من ذلك يواصل المسير، إلى ميدان طلعت حرب، ليكون في انتظاره الحاج محمد مدبولي أشهر الناشرين العرب – بالجديد في عالم النشر من كُتب السياسية أو التاريخ أو الأدب أو الفلسفة أو الدين.. بعدها يواصل المسير، حتى يصل إلى مكتبه في تلك الصحيفة العريقة.

أما الأستاذ هيكل فلم يكن ذلك مسلكه أو رحلته الصباحية اليومية بطبيعة الحال، لا في الذهاب إلى نفس الجريدة ولا في رحلة العودة إلى منزله، ففي الوقت الذي يعود الأستاذ نجيب محفوظ بسيارة تاكسي عند الساعة الثانية ظهرا أو نحو ذلك؛ فإن رئيس التحرير العتيد كان يذهب ويعود بسيارته الخاصة التي يقودها صديقه وسائقه الخاص عم حسن، فطبيعة عمل “الأستاذ” وصداقته وقربه من السلطة والرئيس والرئاسة، كانت تُحتِّم عليه التواجد عند الساعة السابعة في مكتبه بمؤسسة الأهرام طوال سنوات قيادته لها ما بين عامي (١٩٥٧- ١٩٧٤) ولم يكن يتخلّف إطلاقا عن هذا الموعد إلا لظرف طارئ أو قاهر.

ويحكي الأستاذ محمود السعدني، أن الأستاذ هيكل طلب منه العمل في الأهرام، وحدد له موعدا هو الساعة الثامنة صباحا، غير أن السعدني وصل عند الساعة العاشرة متأخرا عن موعده بنحو ساعتين، وعند استقبال الأستاذ هيكل له في مكتبه لم يُحادثه في أي شيء يتعلق بعرض العمل في الأهرام، وكان الحديث في موضوعات عامة، وأراد السعدني بذكاء أن يُخَفِّف من وقع عدم التزامه بالموعد المُحدد؛ فقال للأستاذ: “لأنك بتصحى بدري، وأنا بأصحى زي ما أنت شايف، فأنا محمود السعدني اللي على باب الله، وأنت هيكل اللي مع الرئيس ورئيس أكبر جريدة وأهم جريدة في الشرق الأوسط كله”.

ضحك الأستاذ هيكل، ولم يتخلَ عن صداقة وحب السعدني الذي أخذ من عبارة “على باب الله” عنوانا ثابتا لمقالاته الأسبوعية في كل جريدة أو مجلة أسبوعية أو دورية كتب فيها، وأطلق على نفسه لقب “العبد لله”.

الأستاذ نجيب محفوظ لم يكن مُطالبا أن يذهب إلى مؤسسة الأهرام في تلك الساعة التي يصل فيها الأستاذ هيكل إلى مكتبه، فموعد خروجه من منزله كان يبدأ مع الساعة السابعة أو بعد ذلك بقليل، وبعد أن ينجز عمله في بيته، إذ كان يبدأ الكتابة بعد صلاة الفجر، وتناول قليل من الطعام أو فنجان من القهوة أو كوب من الشاي، حين يكون “المخ لسه طازه” على حد تعبيره، دون الدخول في حوارات أو نقاشات لا جدوى منها، حتى ولو كانت ذات أهمية، وقد راعى أهل بيته ذلك النظام طوال سنوات طويلة، فعندما يدخل الأستاذ مكتبه، فلا حديث معه يخرجه من عالمه الإبداعي، فلا صوت يعلو على صوت “الأدب”.

بعدها يكون اليوم ملكه بالكامل، حيث رحلة الذهاب والعودة، ثم وجبة الغداء والنوم بعد ذلك حتى الخامسة مساءً؛ ليبدأ رحلة القراءة والقليل من جلسات الترفيه المنزلي، والخروج يوما واحدا في الأسبوع؛ ليلتقي بأصدقائه أو مريديه، ذلك الموعد الذي تبدل من صباح يوم الجمعة من كل أسبوع إلى مساء كل خميس، مع عددٍ محدود من أصدقائه المُفضلين، وكان منهم الفنان أحمد مظهر والمخرج توفيق صالح وصديق عمره الأديب عادل كامل والدكتور يحيي الرخاوي وأحيانا عبدالرحمن الأبنودي، ثم بعد ذلك الأستاذين جمال الغيطاني ويوسف القعيد وغيرهما من شباب الأدباء.

الأستاذ هيكل لم يُعرف عنه السهر خارج منزله، لا في يوم الجمعة ولا أي يوم آخر، إلا أنه كان يُحدد ساعات ما بعد تناول وجبة الغداء، ليستقبل ضيوفه من كل أنحاء مصر والوطن العربي والعالم، وفق مواعيد دقيقة ومُرتبة ابتداءً من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة مساءً، سواء في شقته المُطلة على نيل القاهرة أو في بيته الريفي في قرية برقاش، وفي كل الحالات لا يكون مُتخففا في ملابسه، إلاّ في حالات نادرة، ففي كل وقت يكون بكامل هيئته، البدلة الكاملة وربطة العنق الراقية، وبالمناسبة فإن كثيرا من ربطات العنق التي كان يرتديها الرئيس عبد الناصر كانت من اختيارات الأستاذ هيكل مع إصرار الرئيس على دفع ثمنها، فالرجل لم يُعرف عنه كثرة السفر، إلاّ لبلاد مثل الاتحاد السوفييتي أو يوغوسلافيا أو الهند أو بعض دول أفريقيا، وأحوال الأزياء والموضة في أغلبها “كانت بعافية” على حد تعبير بعض معاوني الرئيس!

الأستاذان هيكل ومحفوظ من أبناء الدولة المصرية بامتياز، فكلاهما ظلَّ موظفا حتى آخر العمر، فالأول عمل مع الأستاذ محمد التابعي صاحب ومؤسس مجلة آخر ساعة، وكان أصغر رئيس تحرير في تاريخ الصحافة المصرية، وكان عمره وقتها لم يتجاوز السادسة والعشرين، ثم انتقل بعد ذلك في صفقة بيع آخر ساعة بين الأستاذ التابعي، ومؤسسة أخبار اليوم، إذ اشترط الأستاذان مصطفى أمين وعلى أمين أن يكون الأستاذ هيكل رئيسا لتحرير المجلة التي انتقلت ملكيتها لهما. ثم انتقل بعد ذلك إلى جريدة الأهرام عام ١٩٥٧، فأنقذها بعد أن كانت قد أوشكت على الاحتضار، وتركها عام ١٩٧٤، بعد خلاف سياسي مع الرئيس السادات، وهي واحدة من أهم وأكبر عشرة صحف على مستوى العالم.

الأستاذ نجيب محفوظ لم يشغل أيًا من هذه المواقع الكبيرة والخطيرة طوال عمره، فقد ظل موظفا بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ عمل في بداية حياته سكرتيرا برلمانيا في مكتب الدكتور مصطفى عبد الرازق وزير الأوقاف وشيخ الأزهر الأسبق، وظل من الناحية الوظيفية موظفا حكوميا حتى بلوغه سن التقاعد، وعندما عرض الأستاذ هيكل على الأستاذ نجيب العمل في الأهرام، وخلال احتفال أقامه له في رحاب هذه المؤسسة العريقة، بمناسبة بلوغه الخمسين من عمره، وكان كاتبا مُتعاونا مع الأهرام، قال للأستاذ هيكل: “سيبني لما أطلع على المعاش، أنا هاخد معاش كامل لأن مدة خدمتي كبيرة، ومعاش الحكومة مضمون”!

وبالفعل لم يقبل الأستاذ الانضمام إلى من سبقوه إلى الأهرام مثل: توفيق الحكيم وحسين فوزي وبنت الشاطئ ولويس عوض وغيرهم إلاّ بعد تركه لوظيفته الحكومية.

أما عن الاستقامة، فحدثْ ولا حرج، والأمثلة لا تُعد ولا تُحصى، وأكتفي هنا بالقليل، فعندما دب الخلاف بين هيكل والسادات بسبب الإدارة السياسية لحرب أكتوبر، وكان لهيكل عدد من التحفظات عليها، أحال الرئيس، رئيس التحرير السابق لأكبر جريدة في الشرق الأوسط – أعتقد أن ذلك كان عام ١٩٧٨– إلى ما يُعرف آنذاك بالمدعي العام الاشتراكي للبحث في ذمته المالية، وكان يرأس هذا الجهاز وقتها القاضي الفاضل أنور حبيب وهو بالمناسبة كان وكيل النائب العام الذي ترافع عن السادات وزملائه في قضية مقتل أمين عثمان وزير المالية الوفدي، وصاحب مقولة “أن مصر وبريطانيا في حالة زواج كاثوليكي، لا انفصام بينهما ولا يفرقهما إلاّ الموت”!

يومها دافع هذا المستشار الجليل عن السادات ورفاقه، بدلا من أن يكون مُمثلاً للادعاء والاتهام!

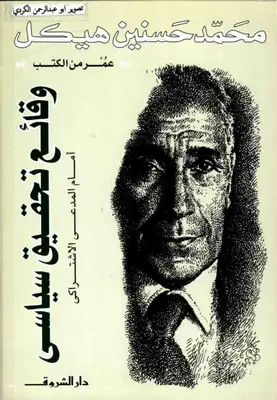

ومرت الأيام والسنون وأصدر الرئيس قرارا بتولي أنور حبيب هذا المنصب، وبحكم هذه المسئولية استدعيَّ الأستاذ هيكل إلى للتحقيق معه، وهو ما نُشر تفصيلا في كتاب شهير للأستاذ يحمل عنوان “تحقيق سياسي أمام المدعي الاشتراكي” غير أنه وبعد جلسات طويلة ودقيقة خرج الأستاذ بصفحة المالية والشخصية بيضاء “تسر الناظرين”.

وبعد انتهاء التحقيق سأل الرئيس السادات المستشار حبيب: “إيه أخبار صاحبك، عنده كام موضوع اتهام ينفع قضية أو أكتر؟”

فما كان من المستشار الذي كان لسوء حظه واقفا وسط وزراء الرئيس وعدد من معاونيه؛ إلا أن قال: “يافندم الأستاذ هيكل من أشرف الناس اللي أنا شفتهم وحققت معاهم طوال حياتي المهنية”.

فرد عليه الرئيس للأسف بما لا يليق، بعدها قدّم الرجل استقالته من منصبه، وسرعان ما أسلم الروح بعد أن نطق بكلمة الحق، وكان قد اعتزل الناس حتى وافته المنية.

الأستاذ نجيب محفوظ كان على هذا القدر من نظافة اليد والزُهد، فلم يُخالط المال طوال سنوات عمره، ولم يُعرف عنه أنه أقام علاقة حب معه، فبعد أن فاز بجائزة نوبل عام ١٩٨٨، تبرع بثلثي القيمة المالية للجائزة وهي تزيد عن مليون دولار، وكانت موزعة بالتساوي بين الحالات الاجتماعية التي ترد إلى باب بريد الأهرام، ثم إلى كلية الآداب جامعة القاهرة التي تخرج فيها عام ١٩٣٠، أما الثلث الأخير فقد خصصه لزوجته وابنتيه.

هذان الكبيران هيكل ومحفوظ لم يبقى في حياتهما سوى صفحة بيضاء وراقية من الخلاف مع من خالفوهم في الرأي، أو حتى من أعلنوا العداء والكراهية لهما، فالأول ردّ على من هاجموه بضراوة عام ١٩٦٨، وآثر نشر سلسلة مقالات كان عنوانها “تحييد أمريكا” خلال مقاله الأسبوعي الشهير “بصراحة” مكتفيا بثلاث كلمات، لازالت الذاكرة تحفظها حتى اليوم: “لن أرد على من أساء إلى شخصي، سوى بالقول: “أسامحكم عطفا ولطفا”.

أما الثاني فقد بلغه تصريح منقول عن أديب عبقري مصري لحظة حصوله على جائزة نوبل، قال فيه “… أنه –أي هذا الأديب– يستحق هذه الجائزة عن نجيب محفوظ، لأنه الأجدر بها، ولولا مُباركة أمريكا وإسرائيل، ما حصل عليها”!

فماذا كان رد أديب نوبل.. قال: “… والله عنده حق”! ووسط دهشة الحضور وذهولهم من هذا الرد، أوضح الأستاذ نجيب محفوظ ما كان يقصده بقوله: “فلان له الحق في كل ما قال ويقول، فمن حقه أن يُعبر عن رأيه بكل حرية، وعلينا أن نستمع له بكل احترام …”.

وعندما سمع هذا الأديب الكبير رد نجيب محفوظ؛ سارع بالاتصال الهاتفي به، نافيا ما نُسب إليه.

وكانت أول كلمات نطق بها نجيب محفوظ بعد معرفته بخبر فوزه بتلك الجائزة رفيعة المقام أن قال: “طه حسين وتوفيق الحكيم ويحيي حقي والعقاد –رحمهم الله– أحقُّ مني بها، أهدي هذه الجائزة إلى أساتذتي سلامة موسى ومصطفى عبد الرازق وطه حسين والعقاد والحكيم ويحيي حقي، وأهديها هذه إلى الشعب المصري والحارة المصرية التي أنا ابن لها، وابن حضارة فرعونية عريقة وحضارة إسلامية إنسانية ورحيمة…”.

رحم الله الأستاذ نجيب محفوظ ورحم الله صديقه الأستاذ محمد حسنين هيكل فهما من “عناقيد النور” في حياتنا، مهما اشتدت عواصف الجهل وساد الظلام.