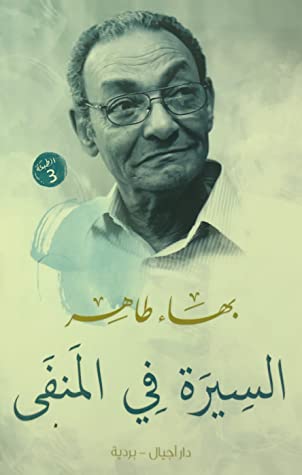

في كتابه “السيرة في المنفى.. سيرة روائية” الصادر منذ سنوات عن دار بردية بالتعاون مع دار مصر العربية للنشر والتوزيع، رأى بهاء طاهر أن القراءة انقطاع عن العالم، بل إننا نستمد أعمارنا وخيالاتنا وننقح ذاكرتنا عبر القراءة.

في سيرته الروائية وعبر سرد روائي ممتع وجذاب، يحدثنا عن علاقته بالأشخاص وكيف يرونه، عن علاقته بالكتابة وكيف ينظر إليها ويستوعبها، عن روتينية العمل، عن تجاربه في الحب، عن أسرته الجنوبية، وعن محصلة تجربته في الغربة ومَن الذي دفعه إليها.

يبدأ طقس طاهر اليومي مستيقظا مبكرا ثم الصلاة، بعدها يفتح التلفاز ويُقلّب في قنواته، يتمشى ببطء إلى المطبخ لإعداد كوب من الشاي، ثم يعود إلى الأريكة ليقلب مرة أخرى في قنوات التلفاز، أو يقرأ في كتاب أو في جريدة.

منذ زمن بعيد كان بهاء طاهر يسمع الحياة وكأنها تغني، كان يتشبع بألحانها، بل ويشاركها عزفها، أما الآن فقد انصرفت الحياة عنه بألحانها، إذ يشعر بغربته حتى في أرض الأحبة.. يشعر طاهر بالغربة في أماكن ضاقت عليه وعلى روحه، بعد أن تحولت الحياة إلى جدران أربعة صماء، لا نزول ولا خروج من البيت إلا بضغط من بعض الأصدقاء، كما يعلن أنه ليس من مسايري التكنولوجيا الحديثة، فتليفونه قديم كأنه تحفة أثرية مضى عليها قرن من الزمان. طاهر يقول كذلك إنه لم يعد يفهم الناس الذين ينفضُّون عنه بمجرد أن تنقضي مصالحهم لديه.. لقد وصل الحال به إلى أن بعضهم كان يستغله لطيبته وحسن تعامله مع الناس، ما جعل زوجته ستيفكا تقول له: “أنت مؤدب لدرجة أنك لا تُحرج أحدا يا بهاء، مؤدب وهذا خطأ.. خطأ يا بهاء”.

غير أن بهاء يؤكد أن رؤيته للناس ما زالت ناصعة ومحايدة بعض الشيء، إذ لم يتعوّد أن يفترض الأسوأ، بل دائما ما يفترض الأحسن، وغالبا ما يحدث العكس، لعله كما يقول، لا يزال على نشأته القديمة في بيت والديه القادميْن من عالم البراءة.

مجرد حلم كبير

لم يعد بهاء طاهر الذي عاش عمره في المنفى، يعرف هل كان عمره الفائت مسيرة صادقة ومعبرة عن هموم رجل افتقد وطنه، ولم يظل مُتمرّغًا في طينه، أم كان عمره مجرد حلم كبير لم يستيقظ منه بعد.

لقد سكنت الغربة حشايا ماضيه فيما امتدت الغربة داخله ويا لها من غربة! لقد عاش في المنفى معاصرا التغيرات الكبرى التي عصفت بالمجتمعات الإنسانية، وعلى جميع المستويات سواء السياسية أو الثقافية أو الجغرافية.

أيضا يؤكد أن حصيلة الغربة قشور، تعب عظيم، أرقام هامشية، ومضات نافقة تعبّر عن عذابات لم تخطر بباله.في “السيرة في المنفى” يتذكر بهاء طاهر حكايات أمه عن البلاد البعيدة، بلاد الطين والحجارة (الكرنك) يتذكرها بتساؤلاتها التي لم يجد لها إجابات حتى اليوم وكأنها بالأمس، كأنها لم تزل نابضة متوهجة.

لقد ذاق طعم الغربة مبكرا حين غادر أبوه الأقصر (مسقط رأسه) ليحط رحاله في الجيزة، متسائلا لو لم يسافر أبوه مبكرا هل كان سيصبح أحد المزارعين؟..أي فكرة خبيثة تلك!

هنا يتساءل طاهر “لماذا إن اُنتزعت زرعة من أرضها وزُرعت في أرض أخرى تموت؟” في سيرته في منفاه يرى بهاء طاهر أننا جميعا مجرد طيور تهاجر من وطن لآخر بغير استقرار، ننتظر أن يبادلنا أحد الاهتمام والرعاية، بينما تمر أعمارنا ولا يحاصرنا غير ضباب المنافي.

في التاسعة أو العاشرة من عمره عرف مذاق الحب حين تعلق قلبه بـ “سندس” التي كانت تكبره بعشر سنين، وكانت تأتي لبيتهم لتبيع الملابس لأمه، وبسببها انفتحت طاقة كتابة الشعر بداخله، غير أنه ظل يرى نفسه شاعرا رديئا إلى أن كَفّ عنه تماما.

إنه يرى حبه لسندس لا يمكن نسيانه، بل يظل وافرا وبهيّا داخل الروح بعبق زمنه، كأنه نشأة مفهوم الشاعر، أو كأنه بداية لخلق إنسان جديد.. كان الضابط في مدرسة بهاء طاهر يقول إن الرجل لا ينبغي له أن يبكي، لكنه قال لنفسه بعد أعوام: بل على الرجل أن يبكي، وعلى الحياة أن تستجيب، كيف يمكن لرجل ألا يبكي! لعل البكاء من شِيم الرجال!

قرار السباعي

أما المضحك حقّا في “السيرة في المنفى” أن طاهر يقول إنه لم يعرف كونه شيوعيًّا إلا بعد أن صدر قرار بإعفائه من عمله في الإذاعة نتيجة لرفع يوسف السباعي شعار تطهير الإذاعة من الشيوعيين.. ورغم امتلاء الإذاعة بالشيوعيين إلا أن طاهر وحده هو الذي أُهدر دمه فيها “ما أمكر رجال السلطة ولو كانوا من أصدقائنا..!” لو كان بهاء شيوعيًّا لتقبل الأمر؛ لكنه لم يكن كذلك ما جعله يتساءل: “هل أنا شيوعي؟ ثم قلت لنفسي: لعلهم يعرفونني أكثر مما أعرف نفسي..!”.

طاهر يُرجع رحلة غربته التي استغرقت ربع قرن من عمره إلى قرار السباعي ضده برفده من الإذاعة، وهذه هي الحكاية التي كلما تذكرها يضحك، فمع الوقت تصبح الحكايات المأساوية مضحكة، نتذكرها على سبيل الذكريات المنتظرة دوما، ويضحك أكثر عندما يتذكر أن السباعي أعلن ندمه بعدها.. يا لها من حياة تمر في انتظار ما لا يجيء أبدا، كما يقول طاهر، الذي يرى أن الكتابة تستخرج بواطن الأرواح، وغايتها أن نستخلص، مؤكدا أن شخوص رواياته وقصصه يعيشون معه، لم يمت منهم أحد بعد، إذ يفنى الكاتب وتبقى آثار شخوص حكاياته كعلامات أصيلة على أن كائنا ما عاش هنا منذ زمن.

يبدو أن الغربة لا تزال تُلقي بظلالها عليه وعلى تفكيره حتى إنه كثيرا ما يتساءل هل ترك الغربة بمحض إرادته وعاد بهذا الكم من الحنين؟ أم أن الغربة لا تزال تسكنه وتستوطن أفكاره بل ومصيره؟ إنه يحتاج إلى زمن طويل كي يتقصّى عن آثار تلك الغربة التي خلّفتْها في روحه!

إنه يرى أن تجربته في الغربة زاخمة.. عامرة بالأسى.. بالتجربة الحية والمخزون الوفير، ولا يستطيع أن يوازن في ما بين الأسى وبين المعرفة التي اكتسبها أثناء الغربة.

لقد غادر مصر متنقلا ما بين باريس وروما ونيروبي، ورغم تجارب هذه الغربة الغزيرة إلا أن ثمنها كان باهظا، إذ كان طائرا يسافر من غير حيلة بين السماوات، ولم يجد له موطنا كموطنه الذي غادره.. لقد أفاد كثيرا من هذه التجربة التي تأرجحت من الصعيد بتفاصيله المُلهمة وحكايات أمه عنه، ثم القاهرة بتأثيراتها الطبقية والفكرية على المجتمع، إلى الرؤية الشاملة التي تخُصّ الإنسان في عمومه.

لقد عايش بهاء طاهر طبيعة الصراع بين الشرق والغرب من اكثر من زاوية، لعل أهمها -كما يرى- زاوية الإنسان في حد ذاته.. طاهر الذي أدرك في الغربة أن مأساة الإنسان الشرقي لا تختلف كثيرا عن مأساة الإنسان الغربي، أدرك أيضا أن صِدام الحضارات مجرد تصور خبيث ومشبوه ومغلوط للعلاقات الدولية. إننا لسنا هنا إزاء كتاب سردي يضم حكايات فقط، بل في داخل عالم ممتع بتجاربه التي يضعها المؤلف أمام القاريء؛ ليفيد منها.

ستيفكا حبيبة طاهر ورفيقته، ترى أنه قد زرع شيئًا مثمرًا في الغربة، فيما يرى هو أنه لم يزرع شيئًا، وهي فقط التي يزعم بصدق أن الغربة قد منحته إياها، ودائمًا ما يقول لها إنه مغموس في تراب هذا الوطن، ولم تستطع الغربة أن تقتلعه.

التكريم الأعظم

في “السيرة في المنفى” لا يرى طاهر نفسه من الكُتاب الذين يقضون حياتهم بأسرها في الكتابة، بل فكر كثيرا وخاض تجارب أكثر وكتب أقل؛ إذ لا تُمثل الكتابة عنده إلا رغبة صادقة وحقيقية، ولا يمكن أن يتم التخطيط لها أو اتخاذ قرار البدء فيها.

يرى بهاء أيضا أن القصة القصيرة هي أجمل وأصعب الفنون، يظن أن ثمة رابطا بينها وبين الشعر، ففيها التكثيف الشديد والشحنة الوجدانية الزاخمة التي لابد أن تقيم علاقة بين القارئ والعمل الفني.

أما التكريم الأعظم الذي حصل عليه في حياته بأسرها فهو إطلاق اسمه على قصر ثقافة في مسقط رأسه.. وبعد تجربته هذه والتي لم يتنازل فيها عن أحلامه من أجل ظروف الحياة، خاصة وهو يرى أن الحلم هو شمس الحياة وأن التخلي عن الأحلام نوع من الانتحار، يصل بهاء طاهر إلى الاقتناع بأن المنفى تجربة مريرة حتمية لم يكن ثمة مفر منها، ولهذا ليس هناك داع لأن يصب لعناته على المنفى، غير أن هناك أسرارا لا يمكن الكشف عنها إلا بعد فوات الزمن.

في الأخير يختتم بهاء طاهر سيرته في المنفى متحدثًا عن أمه ووفاتها، أمه التي شاخ بعد رحيلها وانقطعت رسالته إذ كان نبيّا وكانت هي وَحْيه.في “السيرة في المنفى” يقول بهاء طاهر “عندما يكون هناك شخص صاحب قضية أو مؤمن بها يحارب حتى النهاية من أجل قضيته، مهما كانت قوة الخصم الذي يواجهه، بل يستطيع أن يكسب متى أحسن قراءة الواقع المحيط به”.

نحن هنا أمام سيرة روائية تحمل تجربة حياتية متكاملة، دعانا فيها بهاء طاهر إلى تناول وجبة دسمة مكوناتها أدب، فكر، ثقافة، سياسة، علاقات إنسانية، علاقة الكُتاب بالكتابة، رؤية مستقبلية، رؤية الغرب للشرق والعكس، وذكريات تبقى ما بقيت الحياة تتنفس.