بقلم: عبد الله السناوي، نقلًا عن موقع الشروق

«إن الدائرة الواسعة للقراء هي الجائزة الأهم والصحبة الأبقى لأى كاتب أعطى نفسه حرية الاختيار فمنحه قراؤه نعمة الرضا».

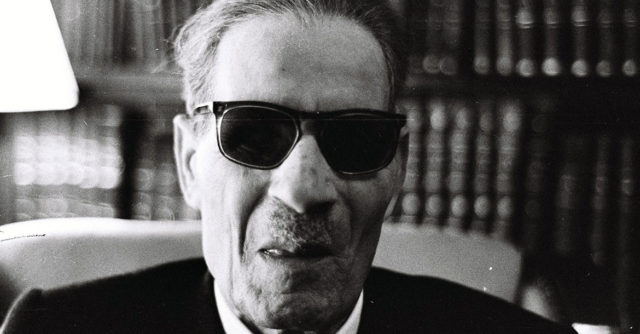

هكذا كتب الأستاذ «محمد حسنين هيكل» إلى الأديب الكبير «بهاء طاهر» عندما حصد جائزة «البوكر» الدولية عام (2008) في أول إطلالة لها على الرواية العربية.

لم يكن مقتنعا بما كتبته وقتها على صفحات جريدة «العربي» من أن: «التوافق بين الحق وصاحبه شهادة للجائزة على سلامة المعايير الأدبية التي تلتزمها».

كان من رأيه: «هذا استباق لاختبار الزمن، لا يعنى التوافق بين الحق وصاحبه مرة أن تلك شهادة للجائزة وسلامة معايرها الأدبية في كل مرة».

وفى رسالة إلى «بهاء» كتب: «أردت أن أحضر احتفال أصدقائك بك مع حصولك على جائزة البوكر، التي سعت إليك كما يسعى حق إلى صاحبه، وذلك شيء نادر في زمان فرض فيه على الحق أن يخلف موعده أغلب الأحيان».

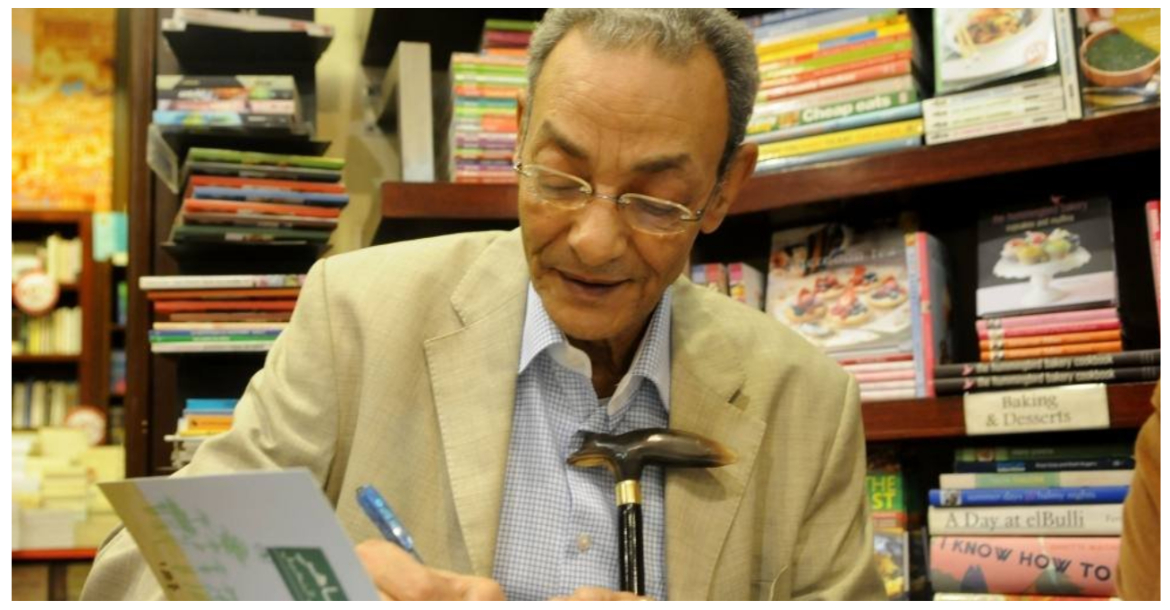

عندما أكمل الأديب الكبير عامه الثمانين في يناير 2015، شارك «هيكل» مع عدد كبير من المثقفين في احتفالية تكريم عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة أشرف على فاعلياتها وزير الثقافة الأسبق الدكتور «جابر عصفور».

بين حرية الاختيار ونعمة الرضا شق «بهاء طاهر» طريقه في الحياة العامة، انحاز إلى قيم الحرية والحداثة والعدل الاجتماعي دون ادعاء.

ظل الرجل هو نفسه حتى غادر الحياة.

قبل أن يتمكن منه المرض ويفرض عليه العزلة والابتعاد عن المحافل الثقافية العامة، صارح قراءه بلغة الأدب ببعض معاناته الإنسانية مع الآلام المبرحة التي تعاوده: «ذلك الوخز الحاد في الساق قرب الفخذين يأتي ثم يختفى، في الحقيقة يأتي ثم يبقى، لكنه أحيانا ينساه، الآن صعب أن ينساه. ربما لأنه سار كثيرا كي يصل إلى هذا المكان. ذكريات يا فندم!».. «ابتسم في سره مرة أخرى.. أي ذكريات يا أستاذ وأنت نفسك أصبحت ذكرى؟» ــ كما كتب متألما في قصته القصيرة «نوال».

لم يقل أبدا «هذه آلامي أنا»، عاش ومات كريما على نفسه رافعا رأسه رغم حدة الألم الذى رافقه في سنواته الأخيرة.

كان الأدب وسيلته للتخفف من آلامه، لكنه اضطر تحت وطأة المرض إلى التوقف.

أصبح شبه مستحيل أن يلتقى بأصدقاء، أن يحاور ويسمع ويقول رأيه في الشأن العام.

هو رجل لا تستهويه السياسة بمعناها الحزبي أو المباشر، لكنه لم يكن يتردد عن المشاركة في أي عمل وطني، ملتزما بفكرة جوهرية تسكنه عنوانها: «مسئولية المثقف».

شارك بحماس شابٍ متكئا على عصاه في جميع الفاعليات التي جرت قبل يناير 2011، وبعدها من «كفاية» إلى اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة الذى كان رمزه الأول ضد «أخونة» الثقافة المصرية.

كيف وصلنا إلى «الإخوان»؟

كان ذلك سؤاله بمقال مدوٍ نشرته صحيفة «العربي» في ديسمبر 2005، وهو يرى أمامه انتخابات نيابية أفضت إلى صعود غير مسبوق في الوزن السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين».

لم يكن معنيا، وهو يتقصى خلفيات وأصول ما كان جاريا على سطح الحياة السياسية، بالانتخابات وصفقات الأقبية السرية إلا بقدر ما تكشف وتنير الحقائق الكامنة في بنية المجتمع بتحولاته وأزماته ومستقبل ثقافته.

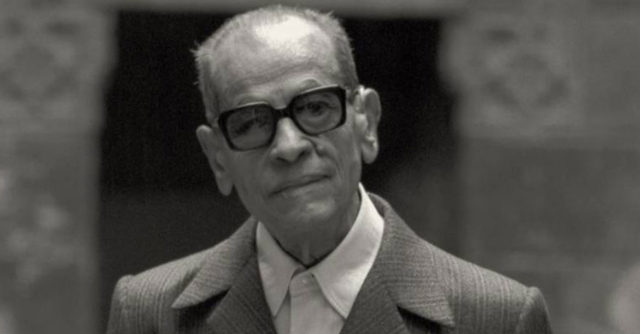

بالتكوين الثقافي فهو من مدرسة عميد الأدب العربي «طه حسين» في طلب التحديث والاستنارة والالتحاق بالعصر.

وبالتكوين السياسي فهو ينتسب إلى مشروع ثورة يوليو، وبالمفارقات تأكد ذلك الانتساب بعد هزيمة يونيو 1967، لا قبلها، دفاعا عن الوطنية المصرية عند معركة حياة أو موت.

عند منتصف تسعينيات القرن الماضي نشر كتابا قيمته في جدته تحت عنوان: «أبناء رفاعة.. الثقافة والحرية» عن صعود الدولة المدنية وانحسارها وإرث التنوير الذى يكاد يتبدد.

قضيته الأساسية: أزمة الثقافة والمثقفين.

الأدب لا يكون عظيما إلا بقدر أن يصدر عن مواهب تعرف كيف تمزج الخاص والعام، تلتقط ما هو عميق بين ركام التفاصيل الصغيرة بحثا عن معنى، أو قيمة، أو قضية.

لمرات عديدة حاول «بهاء» أن يقنع أستاذه «نجيب محفوظ» أن يلعب دورا عاما، أو أن يحتذى تجربة «جبرائيل جارسيا ماركيز» دون جدوى.

بعدما شارك في جنازة «محفوظ» مع صديقه «صبري حافظ» أستاذ اللغة العربية المعاصرة والأدب المقارن بجامعة لندن خطر لهما أن يمرا على «العربي».

سألتهما: «هل كان من الأجدى أن يحتذى محفوظ نموذج ماركيز، أم أن ما فعله هو الأصوب حيث ترك للثقافة العربية إرثا روائيا هائلا من فرط تفرغه لأدبه؟»

لم تكن هناك إجابة، ربما الأصوب أن يقال إن لكل تجربة خصوصيتها.

«ماركيز هو ماركيز» و«محفوظ هو محفوظ».

أعماله الروائية، لا تثرثر ولا تطيل بغير ضرورة فنية، وعباراته ذات إيقاع شعرى.

خلفيته العائلية كأحد أبناء الأقصر الأثرية التاريخية في جنوب مصر، صاغت بعض أعماله كأنها من لحم ودم.

رغم أنه لم يكن ثريا فقد تبرع بميراثه من أرض على طريق الكرنك لإنشاء قصر ثقافة يحمل اسمه، فيما قيمتها المالية تغرى بعدم التفريط فيها.

وبخبرته العملية بالمنظمات الدولية بعدما أبعد بالفصل من الإذاعة المصرية أيام «السادات» لم تكن الشخصيات الأوروبية التي احتوتها رواياته، مقحمة على أي سياق درامي، كلها رسمت بصورة بالغة البساطة والعمق تختلف جذريا عن أية طريقة انتهجها أسلافه من الأدباء المصريين والعرب.

اللافت في أدب «بهاء طاهر» أنها تنطوي على شخصيات روائية تجسد قدرا كبيرا من الهزيمة الداخلية.

«نشعر أننا شبحان من عصر مات.. نعرف أن عبدالناصر لن يُبعث من جديد، وأن عمال العالم لن يتحدوا».

«لم نقل ذلك أبدا، بل كنا نقول نكسة باستمرار: كنت أقول لكى أقنع نفسى قبل أن أقنعه أن الشعب لن ينسى ما فعله من أجله عبدالناصر».

«أقول له.. إن ثورته ستصحو على أيدى الناس مرة أخرى ذات يوم».

«أقول أشياء كثيرة.. يستمع إليَّ وهو يهز رأسه في عناد».

كانت تلك أزمة المثقف المهزوم في روايته «الحب في المنفى».

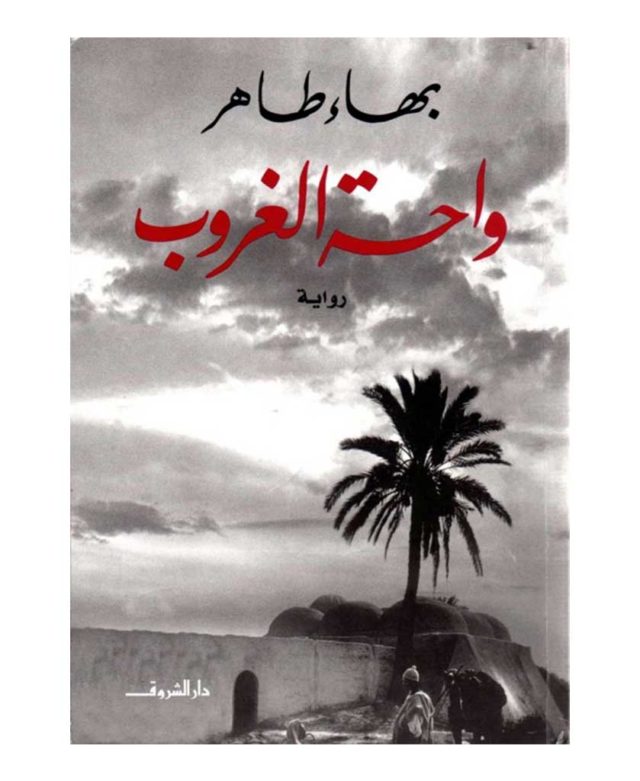

بصياغة درامية أخرى لصورة «المثقف المهزوم» ينتحر «محمود عزمي» في نهاية رواية «واحة الغروب»، تحت وطأة شعوره بأنه خان كل شيء في حياته عندما تخاذل في التحقيقات التي أجريت معه بعد هزيمتها، تنكر لها وسب زعيمها «أحمد عرابى»، للحفاظ على وظيفته ضابطا في البوليس.

في تلك الرواية انتصر بلغة الأدب وعمق الرؤية للثورة العرابية، تضحياتها وأبطالها.

وهو الموقف الذى احتذاه مع ثورات مصر كلها.

بالمفارقة فهو من مواليد (1935) حين تحرك الطلاب المصريون بحثا عن طريق جديد بعدما سدت الطرق، دعوا الأحزاب المتناحرة إلى الوحدة، مهدوا الطريق لانتفاضة (1946)، وهو الآن يغادر ومصر تبحث مرة أخرى عن أمل جديد.