مسلسل “أرابيسك” هو واحد من أهم الأعمال الدرامية التي قدمها التلفزيون المصري والعربي، خلال العقدين الأخيرين، فقد اجتمعت فيه ومعه كل عناصر النجاح، من نص كتبه المُبدع أُسامة أنور عكاشة، وأدّاه تمثيلا مجموعة من المُبدعين منهم: صلاح السعدني وهدى سلطان وكرم مطاوع وهشام سليم وأبو بكر عزت وهالة صدقي وإخراج المُبدع المُجدد جمال عبد الحميد وغيرهم.

غير أن الموسيقى التصويرية التي صاحبت هذا العمل الفني والتاريخي الرائع كانت من إبداع الموسيقار المُلتزم والمحترم وصاحب القضية الفنان عمار الشريعي.

الموسيقى التي صاحبت حلقات هذا العمل الجميل، كانت مُعبرة عن القضية التي قصد أُسامة أنور عكاشة تناولها في واحد من أهم أعماله، تلك هي المُتعلقة بهوية مصر.

هل هي مصرية خالصة، أم عربية الانتماء والمصير، أم هي ابنة البحر الأبيض المتوسط والمعبرة عن ثقافته؟ تساؤلات كثيرة ومُثيرة فجّرها هذا العمل الرائع.

ورغم أن أُسامة أنور عكاشة إنحاز لـ “مصرية مصر” إذا جاز التعبير، فلا هي عربية، ولا فرعونية، ولا متوسطية، كما جسده في المشهد الأخير في المسلسل بانهيار ڤيلا الدكتور “بُرهان” المصري القادم من أمريكا بعد سنوات من الغياب!

فقد عمل “حسن أرابيسك” بطل العمل بدأب على جمع كل الخصائص الفنية في عالم الديكور بڤيلا الدكتور “برهان” ليكون جامعا للمراحل التاريخية التي مرّتْ بها مصر، من فرعونية غابرة، الى هيلينية “إغريقية ورومانية” عابرة، إلى عربية راسخة.

غير أن أُسامة أنور عكاشة وجد في هذا الجمع عدم التوافق، وفقدان التّناغُم بل التصادم ويحمل في داخله عوامل انهياره، وهو الوضع أو الحالة التي وصفها “حسن أرابيسك” بـ “البزراميط” الذي لا يعيش، ومصيره الفناء والضياع، والذي سرعان ما ناله الانهيار عند تعرض ڤيلا الدكتور “بُرهان” لأول اختبار، فلم يصمد البنيان أمام زلزال عام ١٩٩٢، الذي ضرب مصر، فلم تقوى الجُدران على الصمود.

في ظني أن رؤية أُسامة أنور عكاشة كانت وليدة اللحظة التاريخية وقتها، وانعكاسا لوضع عربي مأزوم، فقد بدا هذا المُبدِع مُتخليا عن بعض قناعاته الناصرية السابقة، وتحديدا فيما يتعلق بالانتماء العربي لمصر، فحرب الخليج المُترتبة على الغزو العراقي في زمن صدام حسين للكويت لم تضع أوزارها وتداعياتها بعد، وخروج مصر قبل تلك الحرب بسنوات قلائل من الجامعة العربية، بفعل قرارات قمة بغداد في عام ١٩٧٨، إثر توقيع الرئيس السادات اتفاقية كامب ديفيد والتمهيد للسلام المنفرد مع إسرائيل، كانت لها ظلالها البائسة، فقد تركت جُرحا نفسيا عميقا عند قطاع غير قليل من المثقفين والمبدعين المصريين، كان من بينهم أُسامة أنور عكاشة.

الأمر الذي جعل من عمله هذا مراجعة علنية لقناعاته السابقة، القناعات المتعلقة بهوية مصر وانتماء شعبها!

توجه هذا القطاع من المُثقفين المصريين، كان تعبيرا عن إشكالية قديمة، شغلت مصر وعددا وافرا من كبار مُفكريها في عشرينيات القرن الماضي، وحتى الخمسينيات من القرن نفسه، إذ دعا الدكتور طه حسين، وهو عميد الأدب العربي، في كتابه الشهير “مستقبل الثقافة في مصر” إلى الانتماء إلى “ثقافة المتوسط والأخذ بنهج التقدم الاوروبي، والسير سيرة شعوب هذه القارة إذا أردنا التقدم…”!

وقد أقام الأستاذ العميد حُجته على أن البحر الأبيض المتوسط، هو بحرنا كما هو بحر الشعوب الأوروبية الواقعة على الضفة الاخرى.. أي أننا شُرَكَاء لا دُخلاّء!

وقد واجه تلك الدعوة بالحجة والتفنيد، ما يماثله من كُتّاب ومفكري هذا الزمن، فقد دعا توفيق الحكيم في أعماله الأدبية والفكرية والنقدية إلى “مصرية مصر” ولا انتماء إلا لثقافتها وتاريخها، جاء ذلك في رائعته “عودة الروح” و “وعصفور من الشرق” و”تحت شمس الفكر” وغيرها من أعمال، امتدت حتى سنوات عقد السبعينات، يشاركه في ذلك مُفكرين كبار مثل الدكتور لويس عوض وزميله الدكتور حسين فوزي صاحب العمل الموسوعي والرائع “سندباد مصري”.

أما الانتماء العربي لمصر، فقد بدا خجولا في عقدي العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضي، إذ دعا إليه ساسة وعدد قليل من أهل الفكر، منهم السياسي والاقتصادي المصري محمد علي علوبة وطلعت حرب.. تحركهما دوافع اقتصادية بالأساس على أمل بناء سوق عربية واحدة، وشاركهما في ذلك ساسة ومفكرون، وعلى درجات ودوافع مختلفة مثل: محمد عبد الله عنان ومكرم عبيد السياسي والمفكر القبطي البارز، فضلا عن الدكتور محمد حسين هيكل صاحب كتاب “حياة محمد” وكتاب “الفاروق عمر” فقد وجد الدكتور هيكل في كتاباته عن صاحب الرسالة، عليه الصلاة والسلام، وعدد من صحابته الكرام، مُدخلا لانتماء مصر العربي.

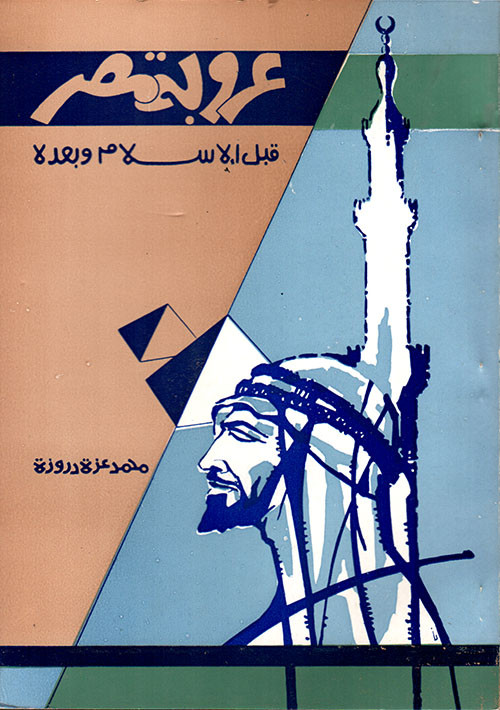

غير أن الحديث عن انتماء مصر العربي، جاء بالدليل القاطع على يد مفكرين عرب كبار، وليسوا مصريين، كان أبرزهم الأستاذ ساطع الحصري الذي أعطى لعروبة مصر جُل اهتمامه وأغلب كتاباته، بل برهن بالوثيقة والأدلة التاريخية الأنثربولوجية بأن تاريخ مصر هو عربي بالأساس، وأن مستقبلها كذلك، فهي الوطن الذي يمتلك كل مقومات القيادة والريادة، وقد شاركه في ذلك كلا من اللبناني قُسطنطين زُريق في غالبية أعماله الرائدة، وزميله الفلسطيني محمد عِزَّة دّرّوزة في كتابه الموسوعي “عروبة مصر قبل الإسلام وبعده”.

هذه الأعمال الفكرية والثقافية وغيرها كثير، والتي تُمثل تُراثا حيا ومُتصلا، استكملها بصور مختلفة، أسماء كبيرة مثل: عباس العقاد ومحمد شفيق غربال وسليمان حزين وحسين مؤنس وجمال حمدان… وغيرهم.

غير أن تلك القضية التي شغلت اهتمام وفكر هؤلاء الرواد، وكانت موضعا لجدل ونقاش وحوار عميق، حسمتها ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، في دستور ١٩٥٦، الذي أكد في مواده الرئيسية على عروبة مصر وانتمائها الى أمتها، بحكم التاريخ واللغة والمصلحة فضلا عن المستقبل، فقد أكد جمال عبد الناصر قائد الثورة في كتابه “فلسفة الثورة” الصادر عام ١٩٥٣، على دور مصر المحوري والرائد في ثلاث دوائر، هي الدائرة العربية التي ننتمي اليها بحكم الدور، والدائرة الافريقية التي نرتبط بها بحكم الموقع الجغرافي، فضلا عن الدائرة الإسلامية حيث يمتد العمل الإسلامي التكاملي مع كل بلد يدين بدين الإسلامي، فقد وجد ناصر في الإسلام، والحضارة الإسلامية، رسالة حضارية وإنسانية يتعين النهوض بها.

الحديث في هذا الموضوع يطول، والاجتهاد فيه لا ينتهي، فهو قضية فكرية وثقافية وسياسية، فضلا عن قيمتها الحضارية وتأثيراتها الراهنة والمستقبلية، فالانتماء على مستوى الأمم والشعوب، يُماثل تماما الانتماء على مستوى الأفراد والأشخاص، فكل منا ينتمي الى عائلة أو قبيلة، أو مدينة أو حي أو قرية أو ضاحية.

ودون ذلك الانتماء والانتساب إلى هوية واضحة حاسمة، لا نعدو أن يكون وضعنا أقرب إلى أطفال الشوارع، بلا مأوى أو مُستقبل أو أمان!

مُسلسل “أرابيسك” الذي طرح بأبطاله، نصا وتمثيلا وموسيقى، تلك الإشكالية وهذه القضية، يبقى منه بجانب ذلك كله، الإبداع والفن الجميل.

فمهما كان الاختلاف جائز ومسموح به في قضايا الفكر والثقافة، فإن الفن هو الباقي أبدا، لأن الإبداع لا يموت، حتى لو رحل صُنَّاعهُ!

فمن منّا يستطيع أو يتخيل، أن الموت قد طوى صفحة أُسامة أنور عكاشة وعمار الشريعي وغيرهما من مُبدِعي هذا العمل الخالد الجميل.

إهداء: إلى روح عمار الشريعي بمناسبة ذكرى رحيله في السابع من الشهر الجاري.. رحمه الله، ورحم الله زميله أُسامة أنور عكاشة.