منذ ما يزيد على قرن من الزمان، وفي أوائل القرن العشرين، صدرت في الغرب كتبٌ عن علم السعادة منها كتاب (The Science of Happiness) الصادر عام 1909، في كل من نيويورك ولندن للطبيب والمؤرخ الأمريكي هنري سميث ويليامز Henry Smith Williams [1863-1943] الذي وضع عددا من الكتب في الطب والتاريخ والعلوم، والذي اشتهر بتأليف موسوعة (تاريخ العلم) مع أخيه الطبيب إدوارد هنتينجتون ويليامز Huntington Williams Edward، هذا بالإضافة إلى الموسوعة الشهيرة (تاريخ المؤرخين للعالم).

وفي كتابه هذا عن السعادة طرح ويليامز مشكلة السعادة من خلال أبعادها النفسية والعقلية والاجتماعية والأخلاقية.

وفي عام 1914، صدر كتاب آخر عن علم السعادة لعالم الأنثروبولوجيا والصحفي الفرنسي جون فينو Jean Finot [1858-1922] وتضمّن ثمانية فصول هي: علم السعادة – هل مثل هذا الشيء ممكن؟ والسعادة فينا، والتفاؤل والتشاؤم، وبين التعساء، والسعادة للجميع، وبعض التعاليم المسيحية للسعادة، وأخلاق السعادة، وما هي السعادة؟

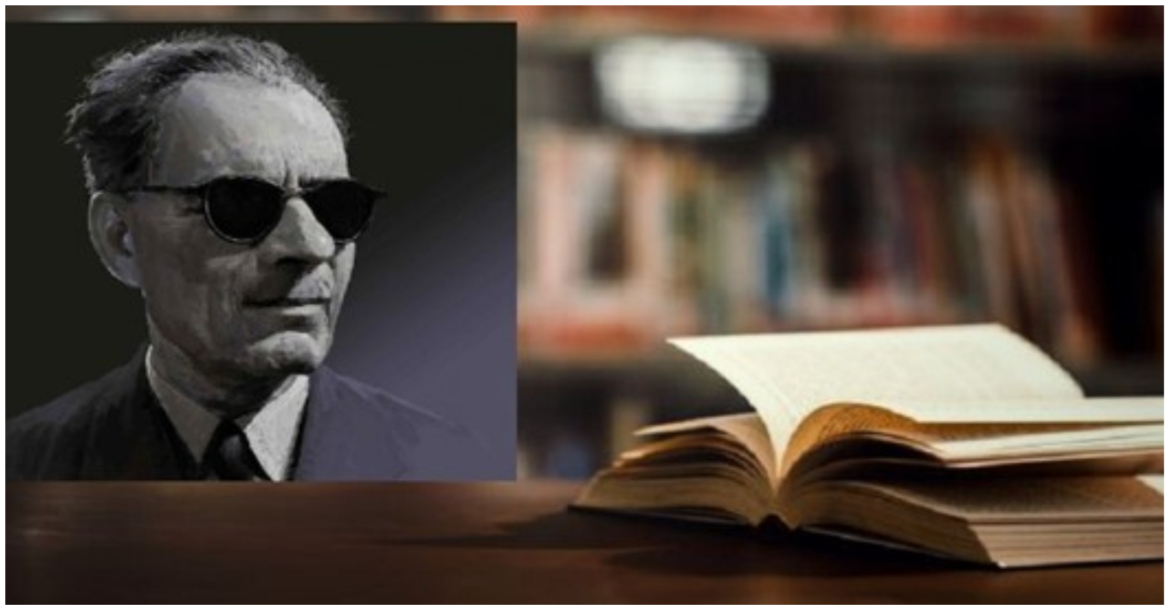

ولقد ترجم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين جزءا من كتاب فينو، ونشره في مجلة الهلال في مقالتين إحداهما بعنوان: “السعادة فينا”، وصدرت في عدد نوفمبر عام 1923، والثانية بعنوان: “لنكن سعداء”، وصدرت في عدد يونيو عام 1924.

وفي المقال الأول “السعادة فينا” ترجم الدكتور طه حسين ما طرحه فينو في الفصل الثاني من كتابه “علم السعادة” من أن سعادة المرء تعتمد على ما يحيا عليه من أفكار؛ خاصة تلك الأفكار التي ينشأ عليها، فإذا ما اكتشف في وقتٍ ما أن تلك الأفكار ليست صحيحة فليس عليه سوى التخلص منها فورًا، مثلما سيبادر بدون تردد إلى التخلص من أي طعام فاسد إذا اكتشف أنه ضار بصحته.

وما دامت الأفكار والآراء التي نعتقدها ونُكوِّنها عن كل ما حولنا هي وليدة عقولنا نحن سواء اقتنعنا بها بعد تفكير وتمحيص، أو تلقيناها عمَّن حولنا بدون أي تفكير، فهي في النهاية ليست سوى ذلك المخزون الداخلي الذي يتفاعل بأمرٍ إرادي منا مع المؤثرات الخارجية متأثرًا بها؛ فنتصور أنها في ذاتها لها كل التأثير علينا، بينما نحن في الحقيقة من نتحكم فيما يؤثر علينا من مؤثرات خارجية. ونحن أيضا من نتحكم فيما نتأثر به دون سواه، بل وفي درجة ذلك التأثر وشكله.. سواء كان تأثرًا إيجابيًّا أم سلبيًّا؛ ولذلك يختلف على سبيل المثال تأثير الأخبار المحزنة، مثل فقدان الأعزاء على مجموعة من الأشخاص، فمنهم من قد يتأثر تأثرًا بالغًا، ومنهم من يرى أن حياته قد انتهت، ومنهم من يحزن بدرجة قليلة ولوقت محدود، ومنهم من يتمادى في الحزن بلا نهاية ودون توقف.. وهكذا.

وهذا يعني أن شعورنا بالألم أو باللذة لا يعتمد على الأشياء المسببة للألم أو للذة في حد ذاتها، ولكنه بالأساس يعتمد علينا نحن. أي أن الشعور بالسعادة أو بالألم ينبع من داخلنا، وما نظن أنه مسبب خارجي لسعادتنا أو ألمنا هو فقط محرك لذلك الإحساس الداخلي كي يظهر خارجنا. والدليل على ذلك هو تأملنا لحالنا بعد فترة من مرور أية نازلة تلم بنا، وكيف أصبحنا أفضل حالًا وأقل جزعًا وحزنًا وألمًا، بل إننا ربما ننسى بعد وقتٍ طويل ما كان يحزننا وكأنه لم يكن، فكيف تبدلت أحوالنا؟ ولماذا لم نضع في حسباننا ذلك الأمر منذ البداية؟!

وهكذا يبدو أنه بإمكاننا التحكم في دواخلنا، بينما من الصعب بل من المستحيل أن نتحكم في الظروف الخارجية أو الأمور القدَرية. وما دامت الدنيا تحمل لنا أيامها ذلك المزيج من الحُلو والمُر، ومما هو طيب وسيِّئ، وحتمًا ستفاجئنا بما يسرنا أو يحزننا فليس علينا إذن سوى أن نكون معتدلين في استقبالنا لمسرات الحياة وأحزانها فلا نسرف في السعادة ولا نفرط في الحزن، ما دام كلاهما سيمضي إلى حال سبيله وسننساه بمضي الأيام.

وإذا وصلنا لتلك الدرجة من الاعتدال؛ فسيسهل علينا بعد ذلك التحكم في أهوائنا وشهواتنا ورغباتنا، ما دمنا قادرين على تكوين أفكارنا وآرائنا، وتشكيل شخصياتنا بما يلائمنا نحن، ويمنحنا الرضا عن أنفسنا وحياتنا.. آنذاك سنكون أكثر طمأنينة وسكينة (وأكثر حرية) لأننا امتلكنا زمام أنفسنا؛ فاستطعنا أن نُخضع كل ما نشتهيه لإرادتنا القوية، ونجحنا في الابتعاد عنه بقوة عزيمة وإصرار وشجاعة، طالما أنه يسبب لنا الأذى والألم.

كما أنه إذا استطعنا أن نطرد من أفكارنا- التلهف على الأشياء التي من العسير علينا الحصول عليها، فلم تعد ذات قيمة لدينا، مثلما كانت من قبل أن ننتصر على أطماعنا وغرورنا ونزواتنا، فبالقطع ستعظم سعادتنا ويقل شقاؤنا. وهل يعظم شقاء الناس إلَّا بسبب الطمع، وعدم الرضا بالمقسوم، وعدم الاكتفاء بالقليل المتاح؟!

وبالتالي فإن الإنسان الذي تصدر سعادته من داخله ويدرك أنه كلما كان داخله هذا جميلًا فستكون سعادته أكبر، هو الذي سيكون أقل عرضة للشقاء لأنه سيكون محصنًا ضد كل مؤثر خارجي يهدد شعوره بالطمأنينة والرضا.

وهذا النوع من العزلة، لا يتطلب الابتعاد عن الاختلاط بالناس أو العيش في الكهوف والمغارات؛ بل يتطلب قوة إرادة ونفاذ بصيرة وحكمةً وصبرًا. وهذا لا ينفي أنه سيظل هناك بريق للثروة والمال وملذات الدنيا التي لا تنتهي أشكالها وألوانها وأنواعها، ولكن هذا البريق لن يجذب سوى أنظار ذوي المطامع من أهل الدنيا، ولن يتمكن إلَّا من قلوب أصحاب النفوس الضعيفة المتعلقة بكل ما هو زائل ومؤقت.

وبالقطع فإن تلك القوة المطلوبة لترقية النفس الطامحة للسعادة؛ لن تكون من نصيب من يعاشر ذوي الآراء الخاطئة والأفكار الفاسدة وأولئك الذين يحيون حياة غير سوية.

أما في المقال الثاني “لنكن سعداء” فقد ترجم الدكتور طه حسين جزءًا من الفصل الأول من كتاب فينو وهو بعنوان “علم السعادة – هل مثل هذا الشيء ممكن؟” وهو يتلخص في أن البشر جميعًا سواء المؤثرين لمنفعتهم أو المحبين للبذل والعطاء، يشتركون بلا استثناء في رغبتهم في السعادة؛ بل إنها هي غايتهم العظمى، فبالقطع لا يوجد أحد يبحث عن الألم أو يسعى إلى الشقاء؛ ولكن فهم الناس لمسألة السعادة يختلف ويتباين باختلاف طريقة تفكيرهم، ورؤيتهم الشخصية لمعنى السعادة.

وأيًّا ما كان هذا الفهم لمعنى السعادة؛ فالجميع يحاولون صعود نفس الجبل من أجل الوصول لغايتهم العظمى، وإن اختلفت طرق المسير وأساليب الصعود. فهل بعد بذل كل تلك المشقة يجد كل طالب للسعادة ما يصبو إليه؟ أم إنه في نهاية المطاف يجد أن ما كان يبحث عنه وينشده هو مجرد سراب؟!

وها هو التقدم الحضاري الذي كان من المفترض أن يقلل من شقاء البشر- إذا به يبعدهم عن السعادة المنشودة ويصرفهم عن الحاضر؛ كي يشغلهم عنه بالمستقبل، وفي نهاية المطاف تخيب آمالهم ويكتشفون أنهم انخدعوا بأوهام فلم يعيشوا حياتهم؛ ومن ثم لم يصلوا إلى السعادة!

وفي النهاية.. بالرغم من اختلاف معنى السعادة، وتباين فهم الفلاسفة لها، إلَّا إن فينو يرى أنها تستحق أن نسعى جهرًا تحت لوائها، وأن ننحني أمام شمولها لكل شيء؛ ولذلك يجب أن نجتهد في أن نُجري قوّتها في مجرًى منتظم، وأن نُنظِّم حركتها، وأن نُسهِّل تطورها النافع، وأن نُمكِّن قوانينها من الانتصار، وبالتالي يجب أن نجتهد في أن نضع لها علمًا، وأن نُجمِع بأن السعادة حق للناس جميعًا، بل إنها حاجة طبيعية وعضوية لكل إنسان مثل الماء والهواء والغذاء؛ ولذلك من واجب أية دولة أن تُقدِّم المعونة لكل مواطنيها، كي يحصلوا على حقهم في السعادة لأنها هي التي تزدهر بها الإنسانية وتنمو .

وإذا كانت أعظم سيادة هي سيادة المرء على نفسه؛ أي أن تكون له السلطة العليا عليها، فيجب إذن أن يكون ذلك الأمر حقًّا للجميع، ويجب على الدول تقديم العون للضعفاء والمحرومين، كي يتمكنوا من سيادة أنفسهم وذلك عن طريق جعل حياتهم أسهل، ومن ثم تغيير حالهم الذي يتسم بالشقاء والبؤس. فلن تزدهر الإنسانية إلَّا إذا كان الإنسان سعيدًا؛ لذا على كل إنسان أن يبدأ بنفسه ويكون سعيدًا (دون أن يستأثر بالسعادة لنفسه أو يبني سعادته على تعاسة الآخرين).

والآن وبعد الحديث عن السعادة وعلمها الذي بادر بترجمته إلى العربية عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، لابد أن نلفت الانتباه إلى إنه إبان الحرب العالمية الأولى [1914-1918] التي زادت من شقاء البشر الأكثر احتياجًا وجعلتهم أشد فقرًا وعوزًا- كانت هناك أصوات إنسانية تنادي بسعادة البشرية؛ بل وشرعت في تأسيس ما يسمى بـ”علم السعادة”، فلماذا إذن لم تسد تلك الأصوات في العالم أجمع، واقتصر الاهتمام بعلم السعادة وتنميته في دولٍ بعينها منذ قرنٍ مضى، بينما بات دوي المدافع والصواريخ يهز الكثير من أرجاء العالم دون توقف؟ وإلى متى ستظل الأطماع في فرض سيادة دول بعينها على العالم أجمع من أجل الاستئثار بثرواته- أقوى من أية محاولة إنسانية لتحقيق العدل والسلام؟ وإلى متى سيتم إزهاق أرواح الأبرياء الذين كان من المفترض أن يُقدَّم لهم العون؛ كي يكونوا سعداء في حياتهم لا أن يقدّموا قرابين للموت بكل سهولة؛ كي يحيا آخرون حياة سلطوية أنانية لا حق لهم فيها؟!

وبالفعل على مدار قرنٍ كامل تطور علم السعادة وتطور علم النفس الإيجابي حتى إنه لم يعد في هذه الآونة أكثر من الحديث عن السعادة التي للأسف ما زالت غير متاحة فعليًّا للكثيرين بل ومُحرَّمة على دولٍ بأكملها وشعوب بعينها، وذلك ليس بسبب الجهل بأبعادها ومعناها الحقيقي غير الزائف؛ ولكن بسبب الإصرار على حرمان عامة الناس من حريتهم واستقلالهم.