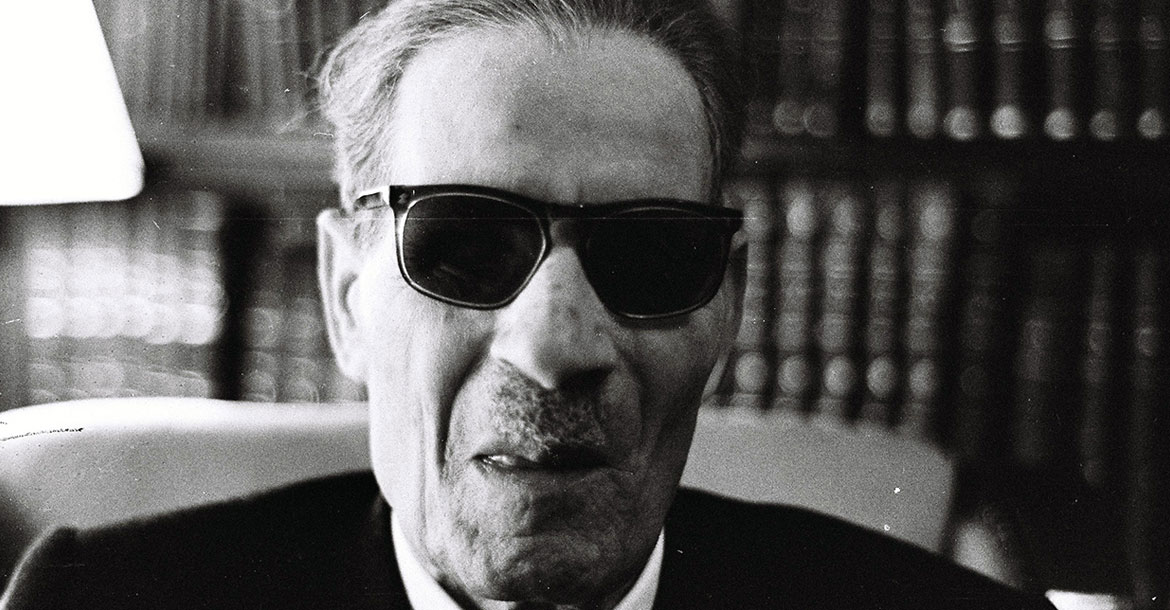

عُرف طه حسين في بعض الأوساط الدينية وبين أبناء “جماعات التمايز بالإسلام الصحيح عن المسلمين” بأنّه المؤلف الذي أهان الدين الإسلامى بتكذيب القرآن فى إخباره عن إبراهيم وإسماعيل في كتابه “الشعر الجاهلي”، فتناقلوا ما سمعوا عنه دون أن يقرءوا ما كتبه هو.. حفظوا الاتهام عن ظهر قلب، ونسوا أو تجاهلوا قرار النائب العام بعدم صحة هذه الاتهام، ففي أمّة تسمع ولا تقرأ يُسوّد الطرف الأعلى صوتا والأكثر استحواذا على وسائل التواصل الشفهي، فتقوم الثقافة على التلقين والترديد، واختزالِ ما يُسمع في كلمة، وتصنيفِ الناس وفق هذا الاختزال بين ملاك وشيطان، ثمّ تلوك الألسنة شائعات مكذوبة؛ تُؤكد ملائكية هذا أو شيطانية ذاك، فيحيا إفك مفترى، من قبيل أن طه حسين قال: “أعطوني قلمًا أحمرَ لأُصحّح لكم أخطاء القرآن”! وتموت الحقائق المسطورة في كتبه، من قبيل قوله: “القرآن الكريم المعجزة الكبرى التي أتاها الله رسوله الكريم، آية على صدقه فيما يُبلّغ عن ربّه.. والقول في إعجاز القرآن يكثر ويطول وتختلف وجوهه وتختلف فنونه أيضا.. فللقرآن وجه من وجوه الإعجاز، لم يستطع العرب أن يحاكوه أيام النبي، ولا بعده، ذلك هو نظم القرآن، أي أسلوبه في أداء المعاني التي أراد الله أن تؤدى إلى النّاس، لم يؤدِّ إليهم هذه المعاني شعرًا، كما قدمنا، ولم يؤدها إليهم نثرًا أيضا، إنما أدّاها على مذهب مقصور عليه، وفي أسلوب خاص به لم يُسبَق إليه، ولم يلحَق فيه”.

لم يكن صاحب هذه الكلمات ذاك الرجل الذي يُمثّل تفكيره تهديدًا، وهل يُعقل أن يُمثّل التفكير خطرا! وهل يُعقل أن يُعرّض الدين للخطر رجلٌ كائنا من كان! لاشكّ أنّ منهجية طه حسين ومن حذا حذوه في تمسّكها بضرورة المعرفة من أجل الفهم، وضرورة الشكّ من أجل اليقين، وضرورة البحث عن الحقيقة في تجردٍ من الهوي؛ حتى يسطعَ نُور العقل من خلف أسوار الخرافة والقهر تُمثل خطرا على دوغمائية/ جزْمية “جماعات التمايز بالإسلام الصحيح عن المسلمين”، فروّجت الشائعات حول نتاجه الفكري مما حرم العقلَ المسلم من فرصة التعاطي المبكر معها والبناء عليها بعد نقدها نقدا علميا، فلم ننتبه إلى دعوته لمنهج التفسير الأدبي للقرآن الكريم، الذي استوقف عددا من الباحثين الألمان، فأشار إليه شتيفان فيلد في مقدمة كتابه “القرآن كنص” The Quran as Text، وجعلت السيدة فيلاند بداية الفكرة عند طه حسين، وأولية التنظير والتقعيد عند تلميذه أمين الخولي.

ففي كتاب “في الصيف” الذي يُمثّل مجموعة من خواطر طه حسين أثناء رحلته إلى فرنسا عام ١٩٣٣، لقضاء عطلته الصيفية من التدريس في الجامعة، توقّف أمام علاقتنا بالكتب المقدسة، مُقرّرا ثلاث منطلقات لدراستها.

أولها: إمكانية استقلال الجانب الفني/ الجمالي للقرآن الكريم عمّا فيه من مظاهر الدين والإيمان، والحاجة إلى دراسة هذا الجانب مستقلا عن الجانب التشريعيّ والتعبديّ مُؤكدًا على أهمية مثل تلك الدارسات في تذوق الإعجاز القرآني.

ثانيها: أحقية النّاس جميعا أن يقرءوا الكتب الدينية، ويدرسوها، ويتذوقوا جمالها الفني، “فليس من الضروري ولا من المحتوم، أن تكون حَبرًا، أو قسيسا، أو شيخا من شيوخ الأزهر؛ لتقرأ في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، وإنّما يكفي أن تكون إنسانا مثقفا له حظّ من “الفهم” والذوق الفني لتقرأ في هذه الكتب المقدسة، ولتجد في هذه القراءة لذّة ومتعة وجمالا، بل ليس من الضروري، ولا من المحتوم أن تقرأ في هذه الكتب المقدسة، مدفوعا إلى القراءة فيها بهذا الشعور الديني، الذي يملأ قلب المؤمن، فيُحبّب إليه درس آيات الله، ويُرغّبه في تدبرها والإمعان فيها، بل تستطيع أن تنظر في هذه الكتب نظرة خصبة منتجة؛ وإن لم تكن مؤمنًا ولا ديّانا”.

يُؤكد طه حسين على أنّ قراءة طُلّاب الفنّ والجمال الأدبي للكتب المقدّسة يُنتج للإنسانية نتائج لا ينتجها عكوفُ الأحبار والرهبان والشيوخ على قراءة التوراة والإنجيل والقرآن! فهؤلاء يقرءون متعبدين يلتمسون الدين والإيمان، فيقرءون ويفسرون ويقربون هذه الكتب إلى الناس من ناحيتها الدينية، وقلّما يعنون بالناحية الفنية، وقلّما يدركون دقائق هذه الناحية إنْ هم عنوا بها أو التفتوا إليها، بينما طُلّاب الفنّ والجمال الأدبي يمكنهم أن يفتحوا للناس أبوابا لحياة فنية قوية الأثر، بعيدة المدى، على غرار الآثار الفنية المختلفة التي نشأت من تأثّرِ أصحاب الذوق والفن بما قرءوا، أو ما أُلقيَّ إليهم من العهدين القديم والجديد، وهي آثار فنية لا تحصى منتشرة شرقا وغربا، فالكتب الدينية، والعمارات الدينية، ليست وقفا على أصحابها وحدهم، وإنما هي خطاب للإنسانية كلّها كغيرها من الآثار الفنية التي كان لها حظّ عظيم في تكوين نفسية الأمم والأجيال.

ثالثها: الإعلان عن نتائج هذا التذوق والدرس والفهم ما دام هذا الإعلان لا يمسّ مكانة هذه الكتب المقدسة من حيث كونها مقدسة؛ فلا يُنقص من مكانتها، ولا يضعها موضع الاستهزاء والسخرية والنقد، وبعبارة أوضح: لمَ لا يكون من حق النّاس أن يُعلنوا آراءهم الفنية والعلمية دون أنْ ينالوا من مكانة تلك الكتب الدينية؟

“فالغربيون، كسبوا لأنفسهم هذا الحق، فهم يدرسون الكتب الدينية السماوية وغير السماوية، ثمّ يعلنون نتائج درسهم في حرية وصراحة، منهم الغلاة في التّعصب لها، والغلاة في التّعصب عليها، والمقتصدون بين أولئك وهؤلاء. أما الشرقيون، فقد كانوا أيام الأمويين والعباسيين آخذين في أسباب هذه الحرية والصراحة، يدرسون ويُعلنون نتائج درسهم دون أن يتعرّضوا لكثير من الخطر أو الأذى، ولكنهم لم يكادوا يفقدون سلطان السياسة العربية؛ حتى تورّطوا في شيء من الجهل والجمود حرمهم هذه الحرية والصراحة، وجعل حسّهم فيما يمسّ الدين يُصبح حادًا رقيقًا شديد التأثر، سريع الانفعال”.([1])

ويُتابع قائلا: “ثمّ كان هذا العصر الحديث، ونهضت شعوب الشرق العربي؛ وطلبت حرية الرأي، كما طلبت الحرية السياسية والاقتصادية، في ذلك كلّه، ووصل بعضها إلى حظّ لا بأس به، ولكنّ الحسّ الديني ما زال في الشرق العربي رقيقًا حادًا كما كان، ولعلّه قد أصبح في هذه الأيام أشدّ رقّةً وحدّةً، وأسرع تأثرا وانفعالا؛ لأنّ الأهواء السياسية الناشئة قد أخذتْ تستغلّ الدين طلبًا للغلب والفوز.

فاستغلال السياسة للدين في الشرق حال لا بد أن تَحول، ولا بد من أن يشعر الساسة غدا أو بعد غد بأنّ استغلال العواطف الدينية لمصلحة الأهواء السياسية شرّ يضرّ كثيرا ولا يُغني شيئا”.

مضى ثمانون عاما على هذه الكلمات؛ وما زال الحسّ الدينيّ أكثر حدّةً واستثارةً باستغلال جميع الأطراف له في معاركهم السياسية، فحرمنا أنفسنا لذّة البحث والدرس، لذّة التفكير بصوت مسموع، وأضعنا فرص الاستفادة من منهجيات يُمكنها إيجاد تصورات جديدة قادرة على مواجهة أفكار التطرف.