في البدء.. صرخة لم تكن قرية، ولا أرضا، ولا أسماء تتناحر على حجر أو شبر ماء. كانت البداية وجعا خاما، جرحا مفتوحا في خاصرة الوجود.. حين وطئت أقدام صابر وجابر أرضا على ضفاف النيل، كانا يحملان في صدريهما آلام أجداد سقطوا ولم تكتب لهم النجاة، ومعهما سار المجاذيب، أولئك الذين عجز العالم عن فهمهم، فعاشوا غرباء عن كل طمع.

لقد جاءوا لا ليتملكوا، بل ليتطهّروا. ومن براءتهم النادرة وُلدت قرية المجاذيب، حلما هشا سرعان ما ثقل على أرواح من خلفهم، فتغير الاسم إلى الصابرية، كما لو أن الإنسان لا يحتمل أن يُذكَّر دوما بنقاء لا يطيق أن يعيشه.

ثم مضت القرون، وكبرت الشهوة في القلوب. أصبح الصراع قانونا، وتحول الحب الأول للأرض إلى معركة طرد ولعنة دائمة.

الصوابر والجوابر -أبناء صابر وجابر- تحولوا إلى قبائل من الحقد. حين كان الصوابر في القمة، أُلقي بالجوابر إلى العراء، وحين قوي الجوابر، انتزعوا الأرض، ومُحيت الصابرية، وغُرست لافتة الجابرية فوق كل حلم قديم. وهكذا، تتناوب العائلات كما تتناوب الرياح، بلا رحمة، بلا عدل، كما لو أن الأرض نفسها تكره الاستقرار.

الطرُق المؤدية إلى الجبال امتلأت بالمطاريد، المطرودين، أولئك الذين لم يجدوا لهم مقاما إلا في العدم. لم يكن الطرد من القرية مجرد نفي من الأرض، بل خيانة عميقة ارتكبتها الحياة ضدهم؛ خلعا للقلب من قفصه، اقتلاعا للهوية من جذورها الطينية، التي التصقت بدموع الجدود وأحلام الأطفال المدفونة.

لم يُنتزعوا من البيوت وحدها، بل اقتُلِعوا من ذواتهم نفسها، كما تُقتلع الشجرة اليابسة، وتُلقى بعيدا في الريح. كان المطرودون – من الصوابر يوما، ومن الجوابر يومًا آخر- يسيرون في الجبال والقرى لا كلاجئين، بل كأشباح مأهولة بالحنين.

لم يكن الجوع هو ما يكسر ظهورهم، ولا العري هو ما ينحر عزائمهم، بل ذلك الألم الأبدي: أن ترى بيتك القديم، شجرتك التي غرسها جدك، قبور أجدادك التي حفرت بيدك، ولا تجرؤ أن تخطو نحوها خطوة واحدة. كان الليل في الجبال يمتلئ بأنين خافت، أنين لا يسمعه أحد سوى الريح والنار التي تأكل أحشاءهم.

وإذا ما توغلتَ أكثر في صمت الليل، سمعت الهمسات المذبوحة تسأل:

“أليست هذه أرضنا؟ أليس هذا الطين دمنا المتيبّس؟ لمن تركنا الحلم حين بعناه بثمن الخوف؟”

العذاب صار لهم جلدا جديدا. صار يُغلف قلوبهم كما يغلف السخام جدران بيت محترق. لم يكن المطرود يشتاق لدفء الأرض فقط، بل كان يشتاق لذاته التي خسرها حين طُرد. كان يشتاق لصورة نفسه القديمة: الفتى الذي كان يركض في شوارع القرية، الفتاة التي كانت تزرع عند النهر، الكهل الذي كان يروي القصص عند الفيضان.. كل هؤلاء، دفنوا، قبل أن تدفن أجسادهم.

كل نظرة نحو الأفق كانت تمزق أرواحهم كما تمزق السنابل في ريح حارقة. كل وعد بالعودة، كل خبر كاذب عن اقتراب النصر، كان يحترق في عروقهم كالحمى، يحترق، ثم يترك رمادا. كانوا يحملون عار المطرود كما يحمل المذنب سرّه: عار أن تكون بلا مكان، بلا أرض، بلا ظل.

وكانوا يعرفون، في أعماقهم، أن العودة لن تعيدهم إلى الزمن القديم. العودة ستعيدهم إلى أنقاض: إلى أرض مجروحة، إلى أطلال، إلى ذكرى منسية. كل مطرود كان يقاتل طيفه الخاص، يقاتل صوتا يهمس له في الليل: “لقد انتهى كل شيء.. الأرض لم تعد تعرف أسماءكم. “لكنهم، بعبثية الأمل الإنساني، لم ينسوا. وكانت الذاكرة – تلك الخائنة الجميلة- تُشعل النار في قلوبهم كل يوم، بلا رحمة، بلا خلاص، حتى العودة.

وحدهم المجاذيب…

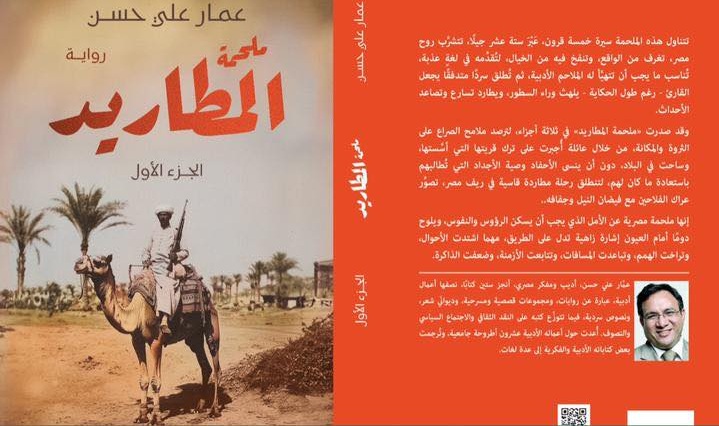

في قلب “ملحمة المطاريد” لعمار علي حسن، يظهرون لا كأشخاص هامشيين، بل كأرواح شاهدة على العبث الإنساني .جاءوا مع صابر وجابر، لا بحثا عن أرض، ولا حبا في سلطان، بل طامعين في البراءة المفقودة، في انعتاق الوجود من ثقل التملك والنزاع. بقوا خارج الزمن، غرباء عن حفلات الدم، يتأملون القرية كما يتأمل الناس شريط أحلامهم الميتة. كانوا شهودا على انحدار الإنسان إلى درك الهمجية، وصدى للصمت الكوني الذي يراقب دون أن يحكم. وكنت أسأل نفسي دائما وأنا أقرأ الرواية: لماذا ينسحبون بدلا من مقاومة الصراع؟ لكنهم ظلوا روح الرواية، ضميرها المدفون في ركام الطمع.

ظلوا يمثلون النقاء البدئي الذي لفظه المجتمع حين اختار أن يصير الصراع والهزيمة قدرا.

فهم ليسوا طرفا في المعركة، بل شهود عليها، يشبهون الفلاسفة الذين يرون الخراب القادم ولا يملكون إلا الإيماء نحوه.

في حضورهم، يتجلى سؤالي الأبدي: “من يستطيع أن يعيش طاهرًا في عالم قائم على الخطيئة؟”

الفيضان- العدم الكوني

يأتي الفيضان في الرواية لا كحدث طبيعي فحسب، بل كتعبير رمزي عن الغضب الكوني.

حين تتورم الأرض بالظلم، وتشتد قبضات الظلم، يندفع الماء كطوفان لا يفرق بين ظالم ولا مظلوم. الفيضان في الرواية هو إعلان أن الأرض لم تعد تحتمل القهر والكذب، بل ترغب في إعادة توزيع المصائر، لا على أساس القوة، بل على أساس العبث. فلسفيا، الفيضان يُحاكي فكرة اللاجدوى: لا نظام، ولا قوة، ولا حيلة، يمكنها أن تمنع القوى الطبيعية من فرض قانونها الخاص .هو العدم المؤقت الذي يسبق نشوء دورة جديدة من الألم. وجوديا، الفيضان يعري الإنسان، يرده إلى حقيقته العارية: مخلوق صغير في مواجهة قوى لا يفهمها ولا يسيطر عليها.

لم يكن ماءً فقط، بل لعنة متدحرجة، يجرف “الصابرية” بكل ما فيها: البيوت، الأحلام، الجثث، وصكوك الملكية. كان عدلا أعمى، لا يميز بين مذنب وبريء. في زمنه، تتساوى الأرواح. يسقط الجلاد والمجلود في طمي واحد. الفيضان هو نداء الفوضى العميقة الذي يسحق أوهام القوة والنظام، ويلقي بالإنسان في مواجهة حقيقته العارية: لا شيء.. مجرد قبضة هواء في صراع مع نهر لا يكترث.

الحديقة – الفردوس المنفي

على أطراف هذا الجنون، تلمع في الخيال الحديقة. ليست حديقة مادية، بل وعدا مكسورا، ظلال فردوس نُفي الإنسان منه للأبد. كل قلب مشتاق ينظر إليها، وكل نفس ملوثة تعلم في أعماقها أنها لا تستحقها. الحديقة تطرح سؤالا يحفر في روح القارئ: “هل الخير موجود حقا، أم أنه خدعة نسجتها أحلامنا ونحن نغرق في وحل الواقع؟”

المقابر- سجل الخسارات

في كل صراع، كان الموت يحصد أرواح الصوابر والجوابر، وكانت مقابر قرية “الصابرية” تكبر؛ مقبرة فوق مقبرة، جرح فوق جرح. المقابر في الرواية ترمز إلى جذور القرية المغروسة في الألم.

فكل قبر يروي قصة مطرود، أو مهزوم، أو مغدور. وجوديا، هي مرآة الزمن الدائري: لا شيء يموت فعلا، بل يتحول إلى تربة لصراعات جديدة. كل موت يحفر سطرا إضافيا في كتاب الأسى الجمعي. كأن القرية لم تُبنَ على الطين، بل على العظام. المقابر هي دفتر أحزان أبدية، شهادة أن لا أحد ينتصر أبدا، بل الجميع يفقد شيئا من نفسه. في عالم عمار علي حسن، كل قبر هو سؤال يصرخ: “لماذا وُجدت الحياة إذا كان مصيرها الوحيد هو الدفن تحت التراب؟”

الزاوية – ملاذ الروح

ووسط الخراب، تظل الزاوية: مأوى للفارين من الطمع، مقام للذين اختاروا طريق الانسحاب الصوفي عن عبث الصراع.

رمزيا، الزاوية تمثل المسافة الأخلاقية الضرورية بين الإنسان وسوء العالم. إنها الرحم الروحي الذي يحفظ البذرة الطيبة حتى يأتي زمن آخر.

وجوديا، الزاوية تجسد فكرة الملاذ الداخلي: حين تنهار الأنظمة الخارجية، لا يبقى إلا الصمت الداخلي، والبحث عن الله في النفس.

في بيت صغير، مأوى للذين عرفوا أن الحرب على الأرض معركة خاسرة منذ البداية. الزاوية في الرواية ليست مكانا للصلاة فحسب، بل ملاذ لمن قرر أن يتوقف عن الكذب على نفسه. هنا، ينحني القلب، لا خوفا من سلطة، بل رهبة من الفراغ. في الزاوية، يفهم المجذوب، والطفل، والمهزوم تلك الحقيقة المريرة: “أن الانتصار الحقيقي الوحيد هو أن تظل إنسانا حين يتحول الآخرون إلى ذئاب.”

لا نصر ولا هزيمة

“ملحمة المطاريد” ليست رواية عن النصر، ولا حتى عن الهزيمة، بل عن رحلة الإنسان الطويلة من سنة 1507 تقريبًا حتى 1919، بين الحلم والفقد. ليست قصة قرية، وليست قصة عائلتين فقط، بل قصة البشرية وهي تعود إلى ذاتها، فتجد أن الجشع، الحقد، الغربة، هي أقدم من كل الأسماء واللافتات. في النهاية، لا الصوابر ولا الجوابر انتصروا. من انتصر حقا؟ ربما الفيضان.

وربما آخر مجذوب في الرواية الذي جلس يوما عند الزاوية، يبكي العالم.. ثم ابتسم، و رحل.

قاص وروائي وباحث في الفلسفة