ولذلك أحسب أن جيلنا كان من تلك الأجيال التي مّرّت بمراحل التحول السياسي والثقافي دون مُعاناة، بل أجازف بالقول إنه كان على موعد مع القدر، وفق كلمة رائعة قالها الرئيس «عبد الناصر» في الذكرى العاشرة لثورة يوليو، وكان يصف فيها جيل الثورة بأنه كان على لقاء مع تحولات كُبرى وعظيمة، كان الزمن، زمن الأحلام الكبيرة والطموحات النبيلة والعثرات الصعبة.

غير أن هذا الجيل، كان على صعيد الفكر والثقافة محظوظاً إلى أبعد حد، فقد نهل من جيل ثورة ١٩، فلم يكن الكبار أمثال: طه حسين والعقاد ومحمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم وغيرهم، سوى نبت عظيم لهذه الثورة الشعبية العارمة، رغم اختلاف كل هؤلاء في رؤيتهم لتلك الثورة وزعيمها.

فلم يكن الأستاذ العميد «طه حسين» من المُعجبين كثيراً بـ«سعد زغلول» على نحو ماذكر في سيرته الذاتية «الأيام» بل إنه كان يستنكر على الشعب المصري تلك المقولة التي كان يرددها ساسة ذاك الزمان: «الاحتلال على يد سعد ولا الاستقلال على يد عدلي».. وكان المقصود بعدلي، هنا هو «عدلي يكن» رئيس الوزراء المُفاوض للاحتلال، في حين كان «سعد» هو زعيم الوفد المصري الذي ذهب الى باريس ليعرض القضية الوطنية على المُنتصرين في الحرب العالمية الأولى. كان «طه حسين» يرى في ذلك التصرف الشعبي، ما يستوجب الدهشة والاستنكار لذلك الشعار، فاذا كان الاحتلال على يد سعد، فلماذا تلك الثورة ولماذا تلك الدماء العزيزة التي بُذلت في سبيلها؟

تساؤل مشروع لاجدال، وتأكد في إهداء العميد كتابه الخطير «في الشعر الجاهلي» الى السياسي المصري الكبير «عبد الخالق ثروت» الذي خلف «عدلي يكن» في رئاسة الوزارة ورئاسة حزب الاحرار الدستوريين، وكان خصماً عنيداً لحزب الوفد ولزعيمه «سعد زغلول».

في حين كان «توفيق الحكيم» يرى في ثورة ١٩، بعثا للحياة من جديد لشعب تخيل البعض أن الحياة قد فارقت جسده، غير أن الأستاذ «الحكيم» قد خلق صيغته المناسبة لنهضة وتحرر واستقلال مصر، بذوبان الُكل في واحد، وجاءت روايته الباكرة،«عودة الروح» لتؤرخ لمسيرة الثورة، وهي الرواية التي تركت أثراً لا يُمحىّ في وجدان شباب حركة الضباط الأحرار، غير أن «توفيق الحكيم» المُبشر بتلك الثورة والداعي لها، سرعان ما التزم برجه العاجي، وعزف عن المشاركة السياسية في مؤسساتها، وكتب ناقداً لاذعاً للنظام الليبرالي الذي أفرزته تلك الثورة، وهو ما تناوله في أكثر من كتاب من كتبه لعل أهمها: تحت شمس الفكر، تأملات في السياسة، وشجرة الحكم وغيرها.

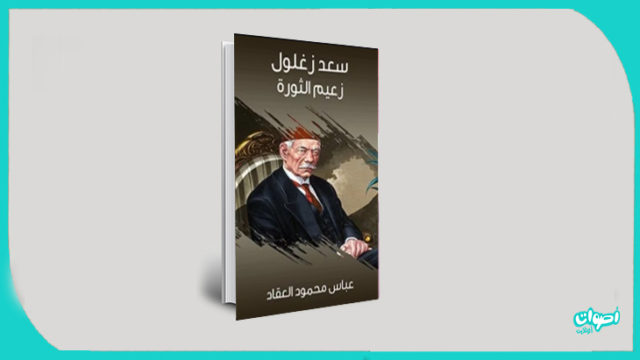

أما الأستاذ «العقاد» فقد كان طرازاً آخر من الناس والمفكرين والكتاب، فقد أحّبّ «سعد» إلى الحد الذي كان يرى فيه: «الزعيم الذي اجتمعت فيه كل جوانب العظمة، لا ينافسه في مضمارها سوى القليل من عظماء التاريخ».

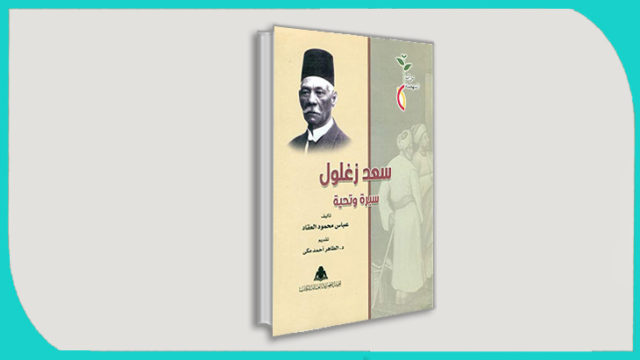

واللافت للنظر أن كتابه «سعد زغلول: سيرة وتحية» قد صدر في الوقت الذي صادف فيه نقل رفات «سعد» من المقبرة التي دُفنّ فيها فور وفاته، ونقله إلى الضريح الحالي المعروف بـ«ضريح سعد» في شهر يوليو سنة ١٩٣٦، أي بعد نحو تسع سنوات من رحيل زعيم الأمة، حيث انتقل إلى رحاب الله في ٢٣ أغسطس ١٩٢٧، وكأن كتاب الاستاذ «العقاد» قد جاء ضمن احتفالية جامعة لإحياء ذكرى زعيم الثورة، شملت تنصيب تمثالي «سعد» في القاهرة والإسكندرية، في وقت يُقارب صدور كتابه، وبعد وفاته بتسع سنوات.

غير أن هذا الكتاب الهام عن «سعد زغلول» كانت له معي قصة طريفة وذات دلالة.. ففي بداية سنوات المرحلة الثانوية من التعليم، وكان ذلك مابين أعوام ١٩٦٤ / ١٩٦٧، حيث توفى «مصطفى باشا النحاس» رئيس الوزراء الجليل وزعيم الوفد وخليفة «سعد» في الثالث والعشرين من أغسطس عام ١٩٦٥، وللمفارقة أنه مات في ذكرى وفاة «سعد زغلول» ٢٣ أغسطس، أي بعد ٣٨ عاما من وفاة زعيم ثورة ١٩.

يومها كُنت محظوظاً، كغالبية جيلي، أننا كنا نعيش أجواء ثورة ثقافية حقيقية، كانت جزءاً من صورة شاملة لنهضة وطنية عظيمة في كل المجالات، كُنا نتثقف يومها بكتابات وإبداعات كُتّابْ ومثقفي ومفكري العهد الجديد، من أمثال: فتحي غانم ويوسف أدريس وزكي نجيب محمود ومحمد حسنين هيكل وأحمد بهاء الدين ومحمود أمين العالم ولطفي الخولي ومحمد عودة وفؤاد زكريا واسماعيل صبري عبد الله وفؤاد مرسي وكامل زهيري وابراهيم عامر وصلاح حافظ وعبد الرحمن الشرقاوي وغيرهم، فضلاً عن نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم في مرحلتهما المواكبة لثورة يوليو، وهي أكثر مراحل إبداعهما الفكري والروائي رغم انتمائهما لجيل ثورة ١٩ ومناخها الليبرالي العظيم ..

في ذلك الوقت كانت جنازة «مصطفى باشا النحاس» حديث الناس، فقد خّرجّ في وداع هذا الزعيم المحبوب من سائر الشعب آلاف غفيرة من المصريين، وكان من حُسن حظنا، أن كان مدرس مادة التاريخ، أستاذاً مثقفاً إلى أبعد حد، كان مسيحياً مصرياً، لا يعرف عن مصر سوى أنها وطن للجميع، وأن الدين لله وحده يحاسب عليه عباده لا يشاركه في ذلك أحد، لم نعرف أنه كان مسيحياً إلاّ بالصدفة، حيث رأيناه يأكل مُتخفياً ساعة الظهر في يوم رمضاني شديد الحرارة، وعندما عاتبناه في ذلك: أقسم لنا أنه يصوم معنا الشهر الفضيل، لولا عارض صحي ألمّ به، وهو أنه مريض سكر، وكان يتعين عليه أن يفطر مُضطراً لأخذ حقنة «الأنسولين» وإلاّ وقعّ مغشياً عليه.

كان أستاذنا الفاضل، واسمه الأستاذ «رمزي» لا يُخفي حبه لحزب الوفد ولمصطفى النحاس ولزعيمه «سعد زغلول»، وهي أسماء وكيانات حزبية لم نكن نحمل لها غير معلومات ضبابية وذكريات غائمة.

كانت لنا رؤيتنا التي تخالفه بالطبع، لكننا كنا نتشوق لسماع هذا الاستاذ المُثَقَّف الذي كان يُبهرنا بثقافته الموسوعية، فغداة جنازة «النحاس باشا» فاجأنا الأستاذ «رمزي» وبعد أن انتهى من حصته الأسبوعية، وكانت بالمناسبة عن تاريخ الشعوب الأوروبية خلال عصر النهضة، أن طلب منا الانتباه لقصيدة من نظمه الشعري، يربط فيها بين دلالة وفاة «مصطفى النحاس» في نفس اليوم الذي يوافق الذكرى ال «٣٨» لرحيل «سعد زغلول»…. كانت قصيدة مُبهرة ورائعة، انتهت ببكاء الاستاذ، وسط دهشة طفولية وصبيانية منا نحن التلاميذ، سرعان ما جعلنا نتحلق حوله وكل منا يواسيه بكلمة و«يطبطب» على كتف الاستاذ «رمزي» نواسيه في مُصابه الجلل الذي لم نكن في ذلك العمر نعرف قدره حق المعرفة ولم ندرك مقامه الذي يستحق.

في اليوم التالي، بعد ذلك اليوم المشهود، ذّهبتُ إلى مكتبة البلدية في مدينتي لكي أقرأ عن «مصطفى النحاس و سعد زغلول» غير أنني وجدت من المؤلفات عن تاريخ مصر في تلك الحقبة الليبرالية الممتدة مابين ثورتي ١٩ و٥٢ الكثير للمؤرخين الكبار أمثال: عبد الرحمن الرافعي ومحمد أنيس وأحمد عزت عبد الكريم وأحمد عبد الرحيم مصطفى والسيد رجب حراز وغيرهم، إلاّ أنني وقفت مشدوهاً أمام كتاب صغير الحجم للأستاذ «العقاد» عن «سعد زغلول» صادر عن دار الهلال المصرية العريقة، وبعد أن قرأت منه عشرات الصفحات ذهبت إلى أستاذي أستوضحه فيما غمض عن فهمي من حوادث وأشخاص وردت في هذا الكتاب، غير أنه فأجأني بأن تلك الطبعة ليست الطبعة الكاملة من كتاب الاستاذ «العقاد» فثمة طبعة أصلية تزيد صفحاتها عن الستمائة صفحة، ووعدني مشكوراً بأن يأتي بها لكي أقرأها على وجه السرعة وأعيدها اليه.

كان الكتاب شيئاً غير مألوف بالنسبة لي، كان زلزالاً معرفياً بمعنى الكلمة في كتابة التراجم وتسجيل الحوادث التاريخية العظيمة كثورة ١٩ وزعامة بقيمة «سعد زغلول» فالأستاذ «العقاد» كتب عن زعيمه الأثير والكبير من موقع «المؤرخ والصديق» معاً، وبكلماته المُكثفة المُعتادة حدد غايته ورسالته في آن واحد، بقوله في تلك الطبعة الكاملة والنادرة، عن الزعيم، «سعد زغلول».

كتب الاستاذ «العقاد» يقول (…. الصديق والمؤرخ في الكتابة عن رجل كسعد زغلول يستويان أو يتقاربان، لأن الصديق لن يقول فيه ما يُنكره المؤرخ، والمؤرخ لن يقول فيه ما يُنكره الصديق، ومن النقص في جلاء الحقيقة أن يكتب المؤرخ ترجمة لعظيم ثم لا يكون على مودة لذلك العظيم، لأن الترجمة فهم حياة، وفهم الحياة لا يتسق لك بغير عطف ومسألة شعور، ولأن يكون الكاتب مؤرخاً وصديقاً خير للتاريخ نفسه من أن يكون مؤرخا وكفى».

اقرأ أيضا:

صفحات مجهولة: كيف فهم العقاد الشخصية المصرية؟ via @aswatonline https://t.co/jFU1U3L5qL

— أصوات Aswat (@aswatonline) August 25, 2019

انتهت كلمات الاستاذ «العقاد» شارحاً فيها أسباب أن يكون مؤرخاً مُنصفاً، رغم أنه يجمع تجاه «سعد» حيادية المؤرخ، وحب الصديق، وهما أمران يرى فيهما الكمال كله، وأرى فيهما حُباً لا يماثله حب، وانحيازاً لا تخطئه العين.

فقد جمع الاستاذ «العقاد» في جنبات روحه حتى آخر أيام حياته انحيازاً وحباً لـ«سعد زغلول» الصديق والزعيم، حُباً صوفياً خالصاً، يصل أحياناً إلى الذوبان عشقاً في قيم من يحب.

حالة تشبه إلى حد كبير علاقة الاستاذ «محمد حسنين هيكل» بالزعيم «جمال عبد الناصر» فكلا الاثنين، «العقاد وهيكل» جمعا بين «صفة المؤرخ والصديق» في نفس الوقت، وهي معضلة، وأي معضلة.. فحب الصديق غلب عند كل منهما حيادية المؤرخ.