الأول

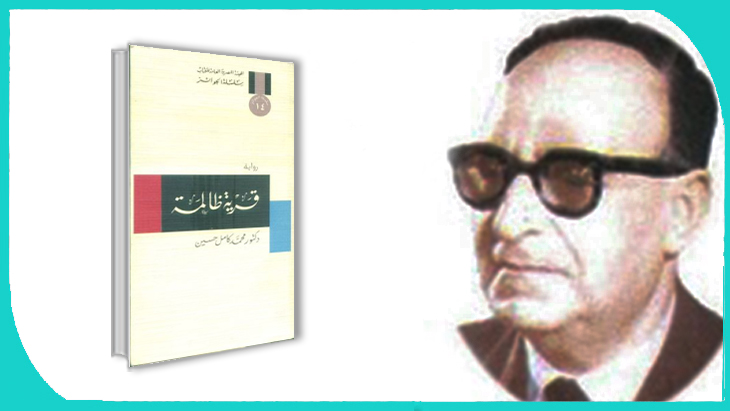

ورغم أن السجل العلمي للدكتور «محمد كامل حسين» يزخر بالعشرات من الإنجازات المُبهرة، إلاّ أن إبداعه في عالم الأدب، هو ما جعله علماً بين أقرانه.. حتى يمكن وصف الرجل بأنه الأول في كل مسيرته العلمية، فهو الأول على أبناء جيله في شهادة البكالوريا (الثانوية العامة الآن)، وهو الأول على دفعته في كلية طب القصر العيني، وهو الأول على من حصلوا على درجة الدكتوراه في طب وجراحة العظام التي حصل عليها من جامعة «ليڤربول» البريطانية، وهو أول مدير لجامعة ابراهيم، «جامعة عين شمس»، في عهد صديقه الدكتور «طه حسين» وزير المعارف في عام ١٩٥٠، وخلال آخر حكومة لحزب الوفد قبل ثورة يوليو، وهو أول رئيس للمجمع العلمي المصري، وهو أول من أسس جمعية الهلال الأحمر المصرية، وظل مستشاراً لها حتى وفاته في عام ١٩٧٧، وهو رائد جراحة العظام، وجراحة المخ والأعصاب في مصر والشرق الأوسط، وهو واحد من قلائل احتلوا موقع الريادة في تخصصه الطبي خلال القرن الماضي بين سكان المعمورة.

د. طه حسين

غير أن الرجل كان له في عالم الإبداع ما يفخر به كل مصري وعربي، فقد قدم للمكتبة العربية مجموعة نادرة من الأعمال الإبداعية مثل «الوادي المقدس، وقوم يتطهرون، والذكر الحكيم، وماء مَدْيَنْ، والتحليل البيولوجي للتاريخ، واللغة العربية المعاصرة، والنحو المعقول، ووحدة المعرفة، والشعر العربي والذوق المعاصر، وغيرها.

قرية ظالمة

أما روايته «قرية ظالمة» فهي دُرة أعماله الإبداعية بلا جدال، وهي العمل الأدبي الذي صدر في عام ١٩٥٤، ونال عنها جائزة الدولة فى الآداب عام ١٩٥٧. هذه الرواية الرائعة تتحدث عن السيد «المسيح» عليه السلام، بطريقة ورؤية ومنهج لم يسبقه إليه أحد…

قرأت هذا العمل البديع منذ زمن، وكلما فكرت فى نبل أولئك الذين واجهوا الظلم والقهر بشجاعة، تذكرت ثلاثة أعمال إبداعية قدمها العقل العربي هدية للفكر الانساني وهي، «مأساة الحلاج» لصلاح عبد الصبور، و«ثأر الله: الحسين ثائراً والحسين شهيداً» لعبد الرحمن الشرقاوي، أما «قرية ظالمة» فهي الرائدة بامتياز، بمثل ما كان صاحبها الأول بإقتدار، فقد تُرجمت الى إحدى عشرة لغة من لغات العالم، وما زالت تثير الفكر والنقد والاهتمام، حتى أن مُفكراً كبيراً، وسياسياً مرموقاً، فاجأني ذات يوم، بأن إحدى أهم أمنيات حياته أن يحصل عَلى نسخة من تلك الرواية البديعة، فيعيد قراءتها مرة ثانية بعد أن قرأها في سنوات الشباب، وبحمد الله حققت له تلك الأمنية.

هذا العمل الأدبي الفذ، هو مُدخل الى عالم، «محمد كامل حسين»، الفكري والثقافي قبل الأدبي، فقد جسّد عظمة السيد المسيح، دون الإقتراب من شخصه كنبي ورسول، و نجح في تكثيف تعاليمه على لسان طائفة من حوارييه والمؤمنين برسالته، حتى خصومه من اليهود والرومان لم يستطيعوا -رغم الجحود والكذب – تلويث شخصه النبيل.فبدت الرسالة التي جاء بها إلى الانسانية ناصعة البياض، صادقة الرؤية، فهي تقوم على محورين ثابتين، أولهما: أن الفكرة العظيمة لا تموت، فهي باقية ما بقيت البشرية، بصرف النظر عما ينال صاحبها من عَنت وجحود وظلم. أما المحور الثاني، فيتعلق بقوة التسامح وسطوة السلام و سلطان المحبة، فرغم ما نال هذا النبي الكريم من ظُلمْ، فقد بقيت دعوته على طول الزمان، فلم يبادل العنف بالعنف ولا القهر بالقهر، واجهه فقط بالمحبة، وصرخ بدعوته في البرية.. «الدين محبة» و «الله محبة»…

يوم الجمعة

القرية الظالمة في هذه الرواية هي القدس «أورشليم» التي كانت في قبضة الرومان، وسطوة التجار والمرابين من بني اسرائيل. أما أحداثها فتبدأ وتنتهي عند وقائع يوم الجمعة الحزين. إذ تربص بالسيد المسيح، كهنة المعبد، وحاخامات الضلال، ليلقوا القبض عليه، ويدفعوا به قبل صلبه في طريق الآلام والعذاب. وقائع كثيرة تجري على نحو مُتلاحق وسريع، وقائع وأحداث تنتقل من بيت السيد المسيح، وقلق وخوف أمه السيدة «مريم» العذراء البتول، على ابنها كلمة الله على الأرض، وذعر تلاميذه وحوارييه على مصير سيدهم، وماذا يفعلون بعده؟، كهوف التآمر والضلال، حيث يجتمع الكهنة من اليهود مع أسيادهم من المرابين والقتلة، وقصور الحكم حيث يفكر قياصرة روما ومن يمثلهم في القرية الظالمة في وضع حد ونهاية حاسمة لدعوة السيد المسيح للحب والسلام.

كل هذه الوقائع تجري وتتسارع، ولا يظهر السيد المسيح أبداً في أيً من تلك الأحداث، للدلالة على عمق الفكرة وقوة الدعوة، وصلابة تلاميذه والمؤمنين بدعوته، فلم يثنهم قهر، ولم يكسرهم تعذيب.وقد صار الصيادون والفقراء رُسل دعوته، والحاملين لدين الله الى كل الأصقاع والبلدان.

ولكي يُجسد الدكتور «محمد كامل حسين» هذه الملحمة الإنسانية الكبيرة، فقد وصل الى فكرة عبقرية، لم يصل اليها أحد ممن سبقوه أو لحقوا به، فقد جعل من «يوم الجمعة الحزين» مسرحاً زمنياً له، لم يخرج عنه، فقد بدأت الوقائع مع ساعات الصباح، حتى تمام «الصلب» وانتهاء بإظلام الدنيا لثلاث ساعات مع رفع السيد المسيح الى السماء، في إشارة ربانية بأن الدنيا فقدت أحد مشاعل النور بين جنباتها.

هذه الفكرة العبقرية، أي وقوع الأحداث في يوم واحد، لم يصل اليها «كازانتزاكس» اليوناني في عمله الكبير «المسيح يُصلبْ من جديد» ولا الروسي «بولجاكوف» في روايته البديعة «المُعلم ومارجريتا»، أو غيرهما من أدباء العالم ، كما أن الاستاذ «توفيق الحكيم» في مسرحيته «أهل الكهف» وهي سابقة لرواية «قرية ظالمة» جعل من سيرة السيد المسيح إطاراً روحياً لعمله، وليس فاعلاً روائيا، كما جرى في «قرية ظالمة».

بحث فى النفس البشرية

وزَّع الدكتور «محمد كامل حسين» وقائع روايته على ثلاثة أبواب، سبقها بمقدمة يتحدث فيها عن «يوم الجمعة» وأنهى عمله بخاتمة يستخلص منها الدروس والعبر. وما بين المُقدمة والخاتمة، جعل الأبواب الثلاثة بحثاً في النفس البشرية، والنوازع الانسانية التي تتأرجح بين الخير والشر عند ثلاث قوى، أو قُل ثلاث مُعسكرات: الأول «بني اسرائيل»، والثاني «الحواريون» والثالث «الرومان». وبدت الرواية عالية الإبداع الى حد مُذهل، فهي قائمة عَلى جدلية أن الجميع يريدون صّلبه، وفي الوقت نفسه لا يريدون ذلك.

فبنو اسرائيل يريدون صلبه لأنه جاء برسالة من المحبة والسلام، والمساواة بين البشر، لكن يقع البعض منهم في بحار من الشك في صَلب رجل صالح له معجزات ويدعو الى أن الله محبة، غير أن أصحاب السطوة والنفوذ والمال حزموا أمرهم بالصلب، فيما بدا موقف الحَوَارِيين أشد غرابة، فهم بطبيعة الحال رافضون لقرار الصلب، ويفتدون سيدهم ومُعلمهم بأرواحهم، غير أنهم مُكبلون بدعوة المسيح نفسه، بألاّ يؤذوا الآخرين مهما حدث معه، وأن يتركوا أمره لله، فيسلمون بالفعل أمره لله، وينبذون -عن كرهٍ- حق «رد العدوان»،غير أنهم انتصروا بدعوته، فترفعوا عن كل نقيصة بشرية، وبشّروا بدعوته في ربوع الأرض وأصقاعها أما الرومان فكانوا يريدون صلبه انصياعاً لكهنة المعبد من بني اسرائيل ورجال المال منهم، غير أنهم وجدوا في دعوته للعدل ومساواته بين البشر، نذير سوء بزوال ملكهم، بينما رأى البعض من الذين يؤمنون بدعوته أنه لا ذنب يحمله رجل يدعو للسلام والحب، غير أن «بيلاطس» حاكم أورشليم، وقد ظل طوال يوم الجمعة مُشتت الفكر مُحطم النفس، يعتقد أن قراره بالصلب هو القرار الصائب، حفاظاً عَلى مجد الإمبراطورية الرومانية.

وقد فشلت كل محاولات القتل والعذاب والضلال، فما صُلب المسيح، وما قُتٍل، ولكن شُبه لمن تآمروا عليه، حيث تآمروا عليه بالخداع والضلال، والكُفر برسالة الحب عَلى طول الزمان…

وقد تكسّرت راية الحقد، رغم بقاء أصحابها إلي يومنا هذا، أما راية الحب والسلام والتسامح فقد ارتفعت، وارتفع صاحبها حيث الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصديقين، راية أينعت تحت ظلالها أشجار الزيتون، وأوراق الورد، وعطر الياسمين.