بدأ الحوار بيننا عن القضية الفلسطينية وانتهى إلى الأدب العالمي، وكانت حجة فيه، قارئة له بلغات ثلاث: الانجليزية والفرنسية والألمانية، وكانت شديدة الاعجاب بكثير من أدباء العالم، وعلى رأسهم توماس مان، وفيكتورهوجو وآخرون كثيرون، لكنها ظلت تحتفظ بعشقها الخاص لأدب وكتابات ألدوس هكسلي.

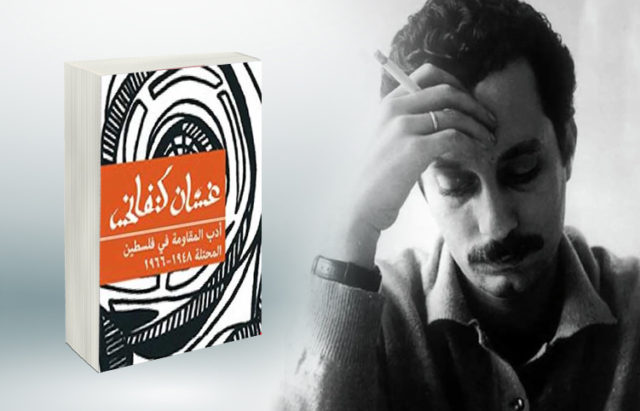

كانت سعادتي غامرة أن أتعرف بالصدفة، في معرض الكتاب بالقاهرة ـ على باحثة يوغوسلافية تدرس وتقوم بالتحضير لأعلى الشهادات في «جامعة بلجراد» عن الأدب العربي، وزادت سعادتي حين علمت أن أدب المقاومة هو موضوع الرسالة وهدف الدارسة، وأن يكون نموذجها الذي اختارته مع أستاذها اليوغسلافي هو الأديب الراحل غسان كنفاني الذي تناول في العام 1964 في كتابه «أدب المقاومة الفلسطينية» عددا من أدباء وشعراء الدّاخل الفلسطيني الذين عضّوا على تراب الوطن بالنواجذ بعد النكبة الأولى في العام 1948، أمثال الرّاحلين محمود درويش، سميح القاسم، توفيق زياد، راشد حسين، سالم جبران، إميل حبيبي، إميل توما، وحنا ابراهيم، وحنا أبو حنّا وغيرهم، وكانت قد انقطعت أخبارهم عن شعبهم فيما تبقى من فلسطين وفي مخيمات اللجوء، وعن أمتهم منذ النكبة.

كان كتاب «أدب المقاومة الفلسطينية» واحداً من أهم الأسباب التي نشرت أسماءهم في العالم العربيّ حتى صاروا أعلاماً يشار إليهم بالبنان، وكنت قرأت «رجال في الشمس» الرواية التي تعبر في ايجاز بليغ (عدد صفحاتها لا يزيد عن 100صفحة) عن الجانب النفسى عند الفلسطينيين من بعد الشتات، وتضج بألم ومرارة تلك السنين، وبقيت جملته الشهيرة في الرواية: «لماذا لم يطرقوا جدران الخزان» محفورة في عقلي ووجداني، ولا يغيب عن ذاكرتي مشهد الفلسطينيين الثلاثة «أبطال الرواية» وهم يموتون داخل خزان السيارة التي لم يحاولوا الهرب منها، بل ظلوا بداخلها من دون «مقاومة» ولو برفع الصوت وطرق الجدران.

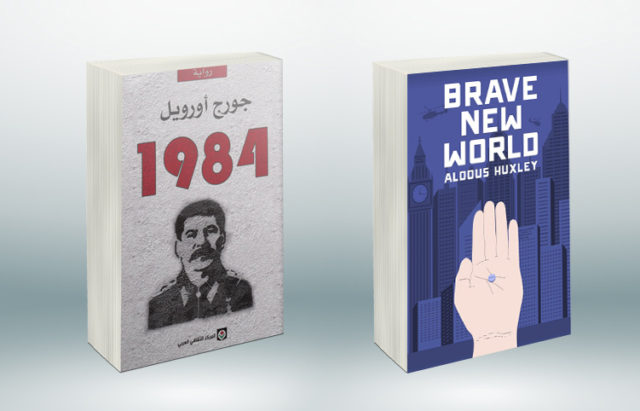

كانت النقلة الأهم في قراءاتي من الأدب العالمي من بوابة تلك الروايات التي تتحدث عن تأثير السياسة على حياة الشعوب، أو تلك التي تركز على قضية الوعي بالمستقبل، وكان خير افتتاح لهذه النقلة كتابات المفكر والروائي الإنجليزي ألدوس هكسلي بترشيح من صديقتي المستشرقة اليوغسلافية تاتيانا بيتش (كما ذكرت في المقدمة)، فقرأت أولاً رواية «الجزيرة»، ثم رواية «نقطة مقابل نقطة»، أو «نقطة ونقطة مضادة»، ثم شرعت في الدخول إلى عالم الرواية العالمية، وكان أكثر ما شدني في تلك الفترة من الانكباب على قراءة الأدب العالمي رواية توماس مان «آل بودنبروك»، ثم كانت رواية «1984» للكاتب جورج أورويل، وكثير من الكتاب الآخرين، أما هكسلي فقد كان له الفضل فيما جرى لي من نقلة في نوعية قراءاتي، وجعلتني كتاباته أكثر اهتماماً بالأدب الباحث عن مستقبل البشرية في ظل ما طرأ عليها من تغيرات كبرى، وما ماج في بحورها من أمواج فكرية تلاطمت عبرها حياة البشرية بين مد وجزر.

جزيرة هكسلى

في طريق الوعي بالمستقبل كانت هناك أكثر من رواية لأكثر من مؤلف، وبعضهم، مثل هكسلي، كتب أكثر من رواية على هذا الطريق. وقد سحرتني «جزيرة هكسلي» لدى قراءتها الأولى، وهي، عندي، واحدة من كبريات الأعمال الروائية في التاريخ، رغم أن ألدوس كتب بعدها روايته الشهيرة «عالم شجاع وجديد» التي نشرت عام 1932، أي قبل مولد أول طفلة أنابيب فعلية «ليزا براون» بحوالي ستة وأربعين عاما حيث ولدت عام 1978، فكان هو أول من توقع قدوم جيل من «أطفال الأنابيب»، ولكن «أنابيب هكسلي» كانت تنتج أجنة بشرية مصنعة تجري عملية تربيتها وتهيئتها بما يتناسب مع دورها المرسوم في المجتمع حيث يتم تصنيفها إلى خمس طبقات حسب احتياجات مجتمع تتحكم فيه السلطة، حيث تتلاشي فيه المشاعر وتصادَر الإرادات، عبر استخدام مقنن للعقاقير وتوجيه مبرمج للإعلام.

«جزيرة هكسلي» من مترجمات الكاتب والناقد الأدبي والمسرحي والمترجم الكبير الأستاذ سامي خشبة الذي يقول عنها في تقديمه لها: «السر الأول لجمال هذه الجزيرة هي نسيجها وبنيانها القائم على الامتزاج بين كميات محسوبة من تكنولوجيا الغرب، وتصوف الشرق، وعدالة البدائيين، ونزاهة الفلاسفة، وصلابة الرياضيين، وجدية العلماء، وتهكم أهل الفن».

وهي واحدة من أروع اليوتوبيات (المدن الفاضلة) التي سبقه إليها كُتّاب من ثقافات شتى، بدءاً من «جمهورية أفلاطون» ،ومروراً بـ «حي بن يقظان» إحدى كلاسيكيات الأدب العربي القديم، التي يرى كثيرون أن الكاتب الانجليزي دانييل ديفو اقتبس منها رائعته «مغامرات روبنسون كروز» و«رسالة الغفران»، و«يوتوبيا توماس مور»، و«إرون» لصموئيل بتلر (وهي قلب لكلمة no wher، لتصبح erehwom، والمعنى واضح والمقصود البلد الذي لا وجود له، وغيرها من المدن الفاضلة التي عالجتها «اليوتوبيات» التي كانت غايتها دائماً إعطاء صورة مسهبة، للعالم كما يجب أن يكون من وجهة نظر المفكرين، أو تلك «المدن الفاسدة» التي عالجتها «الديستوبيات» حيث العالم كما يُخشَى أن يكون، مثلما جاء في «يوتوبيا» كاتبنا الكبير الراحل أحمد خالد توفيق.

اشتهر ألدوس هكسلي بأنه روائي كبير، ولكن هذا لا ينفي عنه صفته الأبرز أنه مفكر كبير، ومن أصحاب العقليات الكبرى في تاريخ الابداع الإنساني، وهو أيضاً من أصحاب الثقافات الموسوعية، يقول عنه أخوه جوليان هكسلي: «إنه الشخص الوحيد الذي يحمل معه دائرة المعارف البريطانية[1] أينما ذهب»، ويشهد له الأستاذ عباس محمود العقاد بأن «إطلاعه أوسع من كل اطلاعٍ عُرِف به كاتب من كُتَّاب أوروبا المشهورين في العصر الحاضر، وأُفُقه الذهني يتناول البيولوجيا وهندسة العمارة وفن الموسيقى وأدب الأقدمين والمحدثين، ومعرفته بالعالم معرفة الرجل الذي اطلع ذلك الاطلاع وساح في أرجاء العالمين القديم والحديث، ومزج هذه المعرفة بفطنة نادرة، وحسٍّ مرهف، وقلب جيَّاش، وعقل وثَّاب».

وكان الأستاذ أحمد بهاء الدين معجباً جداً بكتابات الأخوين هكسلي: جوليان وألدوس وكثيراً ما كان يشير إليهما في كتاباته المبكرة، وكان أكثر اهتماماً بكتابات ألدوس، وكان يقدمه في صورة صاحب الأفكار النيرة، وصاحب السلوك المنضبط، يقول الكاتب الصحفي مصطفي الحسيني إنه أخذ هذا الانطباع عن ألدوس هكسلي عبر كتابات بهاء الدين عنه، غير أنه اكتشف من خلال حديث قرأه في مجلة «باريس ريفيو» أجرته المجلة مع هكسلي أن الكاتب يعترف أنه يتناول عقار «إل إس دي» المعروف لدينا بعقار «الهلوسة»، بل ويدعو الناس إلى استخدامه، ويدعو القوانين إلى إباحته، لأنه يساعد الإنسان على اكتشاف نفسه، وعلى رؤية حقيقية وعميقة للعالم، كان اهتمام بهاء منصباً على الأفكار، لا الأشخاص، وقرر أن يقدم الجانب المفيد من أفكار الرجل.

أحمد بهاء الدين مصطفى الحسيني

شدتني رواية «الجزيرة» وألقتني في عالم هكسلي «الجديد المبهر»، الذي يتناول قصة الحياة في المستقبل حيث يسيطر العلم على البشر، تختفي المشاعر، ويقوم النظام بالسيطرة على الناس من خلال المخدرات، والسيطرة على التكاثر من خلال انتاج اطفال محددي الوظائف والرغبات، في مجتمع يبدو الكل فيه سعيداً، لكنه معدوم الحرية، ثم كان أستاذي ومعلمي الأول عباس محمود العقاد هو من قاد خطاي نحو الفهم المعمق ليس لأدب هكسلي فقط، ولكن لفلسفته ونزعته الصوفية التي قربتني أكثر فأكثر إلى عالم ألدوس هكسلي الأكثر ثراءً وإمتاعاً في مناحيه الثلاث: القص والفكر والشعر.

ولعل هكسلي من بين الكتاب جميعاً هو الكاتب الذي استطاع أن يصور نتائج العلم بجرأة ووضوح، فقد كان ممَّن ينظرون إلى المستقبل، ويبحثون عن مصير الإنسان فيه، وحسب رؤية الأستاذ العقاد فإن هكسلي لم يؤمن بمستقبل الناس مع التقدم المادي، ولا يأتمن العلم على مصير الإنسان فردًا كان أو جماعة، بل كان يرى أن العلم خليق أن يمسخ الناسَ آلاتٍ قاصرةً لا روح فيها، تتوزِّع بينها الأعمال على حسب الاختصاص وتقسيم الوظائف الاجتماعية، ورأت الكاتبة الكندية «مارجريت آتوود» أن عبقرية هكسلي تتلخص فى رؤيته البعيدة للعالم كيف سيتشكل بعد كل تلك الكوارث التي ستلحق به الدمار لا محالة، وأنه كان يمتلك قدرات خيالية تحقق الكثير منها وما زال الكثير ينتظر.

مارجريت آتوود

هكسلى.. وحكماء الشرق

في مقال ممتع للأستاذ العقاد أشار فيه إلى رؤية هكسلي المستقبلية التي تتبدى في أن الإنسان ضائع لا محالة إذا كان معوَّله كله في المستقبل على التقدم المادي وحده، إنما سبيل الهداية أن يسعى الإنسان في سبيل السلام، وأن يتوجَّه إلى السلام في عالم الروح، وأن غاية الغايات في حياة المرء أن يعقد الصلة بين القبس الروحاني الذي فيه، وبين ذلك «الروح الكلي» الذي لا تخلو منه حياة.

أما طريق الوصول إلى ذلك فهو في نظر هكسلي يمر عبر أبواب ثلاثة لا من باب واحد: يصل إليه من الباب الأعلى كما يسميه، وهو باب التأمُّل والنظر، ومن الباب الأدنى، وهو باب الزهد والقناعة وإخضاع الشهوات، ومن الباب الأوسط وهو باب الرياضة الروحية والديانة الصوفية، وكان يرى أن الإنسان يمكنه أن يهتدي إلى الحقيقة الإلهية ـ أو إلى الروح الكلي كما يسميها ـ وإن لم يكن من كبار الفلاسفة، أو من كبار ذوي العقول، لأن طلب الحقيقة الإلهية استعداد غير استعداد العلم والفلسفة، وخلاصته الحب ونقاء القلب والوداعة.

ومن الجائز أن يهتدي السالك إلى «الروح الكلي» بهَدْيِ المرشدين والنصحاء من العارفين، غير أنه لا يصل إليه إلا إذا وصل إليه بنفسه، واعتمَدَ على بصيرته، ووجدانه، فالعين لا ترى القمر بتعليم كما نُقِل عن بعض الأقطاب، فكيف ترجو الروح أن ترى الحقيقة الإلهية بتعليم؟، إن الهداية قد تجدي في رؤية ما يقوم الدليل الحسي أو العقلي عليه، ولكن الحقيقة الإلهية هي التي تُرِيكَ ما لا يُرى، وتعرفك ما لا يُعرَف، وتصل بك إلى «الكل» الذي يوجد في كل شيء، وما هو بمنظور لأنه وراء كل منظور.

عباس محمود العقاد

يؤكد الأستاذ العقاد في مقاله أن هكسلي يفرق بين طلب البقاء وطلب الحقيقة الإلهية، لأن الحقيقة الإلهية «حضور سرمدي» لا ينحصر في زمان أو مكان، أما البقاء فهو في قبضة الزمان انتقال من حال إلى حال. ويعتقد العقاد أن هكسلى اعتمد في فهم هذا المعنى على حكماء الشرق، وبخاصةٍ حكماء الإسلام، فنقل عن جلال الدين الرومي حين عرض لهذا المعنى قوله: «إنني متُّ معدنًا وعدتُ نباتًا، ثم متُّ نباتًا وعدتُ حيًّا، ثم متُّ حيًّا وعدتُ إنسانًا، فماذا عساني أن أخاف؟ إنني لا أصغر ولا أخسر بالموت، وسأموت مرة أخرى إنسانًا لأُبعَث في عالم الملائكة والأرواح، ولا مناص لي حتى في عالم الملائكة والأرواح مع اجتياز وارتفاع، ويومئذٍ أنزع روحي المليكية لأصبح ما لا يخطر على عقل ولا يلم بشعور. يا رب لا تشغلني بالوجود واشغلني باللاوجود؛ فإن ما أطلب هو الفناء، وبه يصدق السر المكنون، إنَّا إليه راجعون».

ونقل عن الهروي في هذا المعنى قوله: «يا رب، أنا بين يديك ابن سبيل، ولكني أسألك ما لا يطلبه منك ألف سلطان، فكلهم يطلب منك شيئًا يأخذه إليه، أما أنا فأطلبك أنت يا الله». وكثيرًا ما استشهد هكسلي على أمثال هذه المعاني بكلمات من أقوال المتصوفة المسلمين غير هذين الشاعرين، ومنهم رابعة العدوية والغزالي والبسطامي وغيرهم من الحكماء والشعراء، ويعجبه قول أبي يزيد البسطامي حين سُئِل: كم عمرك؟ فقال: أربع سنوات. لأنه لا يحسب من عمره ما تقدَّمَ من حياته قبل أن يهتدي إلى الطريق.

ربما لم تكن «جزيرة هكسلي» هي واحدة من سلسلة ابداعات استهدفت الوعي بالمستقبل وتجسيد حلم: «المدينة الفاضلة»، ولكن ليس هناك شك في أن مدينة ألدوس هكسلي الفاضلة تنفرد بخصائص فنية وفكرية تضعها في مصاف أجمل رؤى المدن الفاضلة في القرن العشرين، رغم أنها أكثرها تشاؤماً، ولكن تشاؤم «جزيرة هكسلي» تشاؤم قصير المدى، لأنك تنتهي من الرواية وأنت مؤمن بأن الناس الذين تخللت حكمتهم نسيج وجودهم، ولم يبالوا بالقوة الغاشمة التي تريد أن تستبيحهم لم يخسروا حكمتهم ولا قدرتهم على المقاومة، وتشعر بأنهم سينتصرون في النهاية لقدرتهم على استبقاء حكمتهم، مصدر سعادتهم الحقيقي.

انتقد ألدوس هكسلي القيم المادية للمجتمع الغربي، وأمعن النظر إلى تاريخه، وإلى تاريخ العالم، وصال وجال في التنبؤ عن نهاية عوالم الغد، ويمكن القول باطمئنان أن هذا المفكر الكبير هو إمام المتنبئين في القرن العشرين، وكان يبني تنبؤه بما سيكون، عبر تعمقه فيما هو كائن، وحرص دائماً على أن يشير ـ وهذا هو المهم ـ إلى الطريق المسدود الذي يسير فيه الإنسان في العصر الحديث المسكون بالقيم المادية، البعيد عن القيم الروحية، وقد أفقدته الحياة المادية حريته، وظل هكسلي يرفع حتى رحيله في 22 نوفمبر 1963 شعار أن «الإنسان لا يكون إنساناً ما لم يتمتع بحريته، بل بكامل حريته».

____________________________________________

[1] الموسوعة البريطانية (Encyclopædia Britannica)، أو«الـبريتانيكا»: هي موسوعة عامة باللغة الإنجليزية، تستهدف القراء من المتعلمين والمثقفين، ويكتبها 100 من الكتاب بدوام كامل، وأكثر من 4400 مساهم مختص. وتعد من أقدم الموسوعات المطبوعة باللغة الإنجليزية والتي ما تزال تصدر، صدرت لأول مرة بين عامي 1768 و1771 ميلادية في مدينة إدنبرة الأسكتلندية، وسرعان ما حازت على تقدير المثقفين وزادت شعبيتها بينهم، وكانت وما تزال من أشهر وأدق الموسوعات وأكثرها سعة وأوسعها اطلاعاً.

[2] المقصود هو أبو إسماعيل عبد الله الهروي الأنصاري، ويُعرف أيضًا باسم أبي إسماعيل الهروي (396 هـ -481 هـ) متصوف عربي، وفقيه حنبلي، وشيخ خراسان الكبرى، صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، وصاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين.