ولكن قد لا يعرف الكثيرون أن بلدا آخر يعتز بقوميته مثل «إيران» لم يحكمها منذ تسعمائة عام، إيراني واحد، فالنخبة الحاكمة فيها الآن آذرية، والأذر هم عرق تركماني، وأن الأسرة الحاكمة في بريطانيا الآن من أصول ألمانية، والأمثلة غير ذلك كثيرة.. والسؤال ألم يكن حكم مصر قائما في سياق حضاري وثقافي متوافق مع الوجدان المصري؟.. هذا وغيره من أسئلة وقضايا كثيرة على خلفية هذا الموضوع الهام نناقشها فى السطور القادمة.

عن الشخصية المصرية

ربما يزيد من قابلية السؤال عن الهوية المصرية وحضورها، عدم كون المصرية عرقية أو عنصرية تهتم اهتماما كبيرا بالأنساب وحفظها، كالطورانية التركية مثلا التي لا تزال تحافظ على أنسابها القبلية الكبيرة، وتتمدد ثقافيا وعنصريا في أواسط و جنوب آسيا كلها من أذربيجان وطاجيكستان وأوزبكستان وغيرها وصولا للصين وتتارستان في روسيا وغيرها، كما ظل الأتراك يحتفظون بهويتهم المائزة في البلاد التي هاجروا إليها وأقاموا فيها، من العراق إلى سوريا إلى بعض البلدان العربية والأوربية كذلك، ولكن هذا شأن الشعوب البدائية والبدوية من قديم ولا يزال هذا حاضرا في بيئات معينة، أقل حضارة أو تحضرا، مثل أفغانستان وبعض الدول الإفريقية وبعض المناطق الصحراوية.

كثيرا ما نسمع وتتردد هذه الأسئلة حول الهوية والشخصية المصرية، في أشكال عامية فكاهية، كحديث بعض الأمثال الشعبية عن خنوع المصري وخضوعه، أو أن فرعون كان الحاكم الوحيد الذي استخف قومه فأطاعوه، أو كما يقول المثل الشعبي: «صفارة تجمعهم وعصا تفرقهم» وغير ذلك من تعبيرات سلبية لا أصل لها في الحقيقة، وهى مقولات ربما حجبت صورا إيجابية تتحدث عن «عبقرية المكان» و«شخصية مصر» كما فعل الراحل الدكتور جمال حمدان الذى رأى أن مصر بوتقة تنصهر فيها الشعوب والاختلافات وينصهر فيها الجميع وكل من يمر بها يذوب في مياه نيلها ويحيا مرتويا في خضراء أرضها.

ويزيد أصحاب هذه الرؤية، الأمر تعقيدا وتركيبا فيربطونه بتسمية المصريين الإسكندر «ابن آمون» وكيف قبلوا حكمه ومصروه وألهوه، أو كيف سلطوا محمد علي عليهم وولوه حكمهم، وهم أصحاب الثورة التي أسقطت سلفه خورشيد باشا.

لكن نظن أن مشكلة القائلين بضعف الهوية أو الشخصية المصرية تعود بالأساس إلى خطأ ربطهم المصمت بين الهوية والتاريخ السياسي واختصارها فيه، رغم أنها أوسع من هذا، فالهوية في أبسط تعاريفها هى الشخصية ووعي الذات بذاتها، ورؤيتها للعالم والآخر، كما أنها ترتبط بالقدرة على التأثير والفعالية في الآخرين، وليس الحكم السياسي عرضا لها، ولا تحكمه الهوية قط – قوة أو ضعفا- ولكن تحكمه عوامل تاريخية وثقافية مختلفة مرتبطة بتحولات الحكم ونخبته وتوازن قواه بشكل رئيس.

بين الهوية والتاريخ المصري

هناك تناقض كبير بين مكانة مصر المجردة كمهد للحضارة ومعبر للأديان، وعاصمة لها، وبين صورة المصريين لدى البعض أو لدى بعضهم، فـ «مصر» التي تستفتح صفحات كتاب التاريخ والحضارة في كل مكان في العالم، ولا يزال عمرانها وآثارها شاهدا على ذلك وتمثل ركنا أساسيا في كل الكتب المقدسة قبل وبعد سفر الخروج، لم تكن هامشا يوما في الوعي العالمي القديم أو الحديث، فلماذا يبدو المصري في كتابات بعض المؤرخين وفي أمثاله الشعبية وبعض الرؤى أقرب للهامش منه للمتن؟

نطرح هنا بعض الفرضيات والرؤى التي نراها حلا وحسما لهذا التناقض غير الصحيح، وهي كما يلي:

–الهوية المصرية.. ثقافية بالأساس: كما سبق أن ذكرنا أن الهوية المصرية ليست عنصرية ولا عرقية كما أنها ليست لغوية ثابتة بل متطورة، تحولت بين عدد من اللغات من المصرية القديمة إلى القبطية إلى العربية، بعد اعتناق غالبية المصريين للإسلام، وتعريب الكنيسة للإنجيل على يد أولاد العسال في العصر المملوكي، إنها هوية ثقافية قائمة على التأثير في الوافد والمقيم وصوغ شبكة من السلوكيات وطرق التكلم والحكمة الظريفة والبساطة ومحبة السلام، مع الاعتداد الفردي والشخصي ووجود مخيال التاريخ والعراقة في خلفيته، وهو ما يُنتج ما نسميه قوة التمصير وهى أهم ملامح هذه الهوية، فمصر نجحت في تمصير الإسكندر الأكبر كما حاول نابليون ومينو بالخصوص اكتساب هذه الهوية، كما أنها أذابت في نهرها الجاري المستمر أجناسا مختلفة هاجرت إليها، من آسيا وإفريقيا وأوربا، عربا وتركا ويونانا وشواما، لا يزال أحفادهم بسماتهم بيننا ولكن لا يشعرون غير أنهم مصريون، تشربتهم الهوية الثقافية والإنسانية المصرية.

– المصريون يصوغون هويتهم: منذ وقت مبكر صاغ المصريون هويتهم الخاصة القائمة على التسامح وقبول الآخر واستيعاب الغريب ودمجه وإذابته في بوتقتهم، وكانت بلدا مستقبلا للهجرات منذ قديم الزمان، ويتحدث علماء الهجرات عن هجرة شرق آسيوية قبل الميلاد بثمانية آلاف عام، يجسد أحد أحفادها ونسلها تمثال الكاتب المصري الشهير. كما أن هذه الهوية استقلت وأبت الذوبان في اتجاه الرومان الديني، وظلت محافظة على استقلالها الديني والكنسي في العهد المسيحي، ورغم ما تعرضت له من اضطهاد فإنها قاومت مقاومة شديدة خلدت بعضها السير الشعبية، وكان فضاء الوطن الواسع غير متلهف للحكم وإن تعاطف مع هويته الدينية في كثير من الأحيان.

–مجتمع يشكل سلطته الخاصة: رغم أن مصر تملك أقدم دولة مركزية في التاريخ، فإنها تملك أيضا مجتمعا كبيرا وممتدا، يكون ويشكل سلطاته الخاصة العرفية والاجتماعية والتنظيمية المؤثرة في بيئته، التي لا ترتبط دائما بالسلطة، التي تتركز في العاصمة، وقد تحمل هذه السلطات الخاصة تقديرا للسلطة المركزية ولكن قد تصطدم في بعض الأحيان معها. ولا يزال المصري يمارس اجتماعه ومدنيته ونكاته وعطاءاته الصديقة للآخر داخل المجتمع، مما يصنع اكتفاءه الذاتي وجدله الخاص، بعيدا عن السلطة التي يمكن أن تكون موضعا لنكاته الساخرة فقط، ويحاول غالبا حل مشاكله الخاصة بعيدا عنها، ويستعد في أحيان كثيرة للمواجهة متى شعر بالخطر.

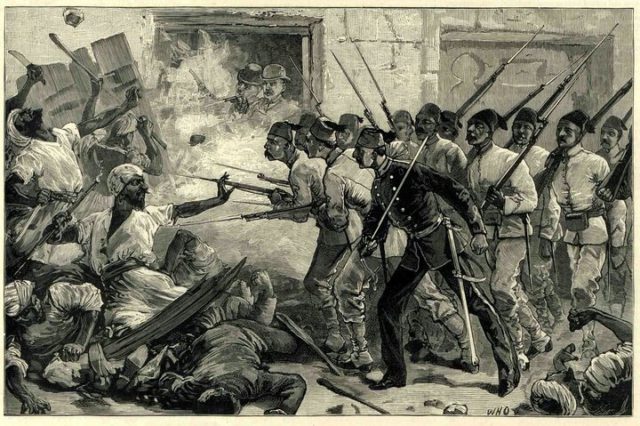

هكذا كانت ثوراته ضد الرومان والملكانيين. كما كانت المواجهة الشعبية في رشيد والصعيد ،حائط صد أرهق قوات الحملة الفرنسية، بل كانت القوى الشعبية غير المنظمة هي الملاذ الذي فر إليه قادة المماليك بعد سقوط دولتهم أمام الفرنسيين، أو عند اختلافهم فيما بينهم كما حدث مع على بك الكبير وشيخ العرب همام. وكانت السيطرة على كثير من المناطق في الدلتا والصعيد والطرق الموصلة بينها تحت سيطرة وكلاء محليين لهذه السلطة دائما.

لماذا حَكَمَنا المماليك والأتراك؟!

ظني أن المصري الذي تشبع بمجتمعه كان يتعفف أن يكون مملوكا، وأن يلتحق بأستاذ مملوك يجعله عبدا تابعا له، وكانت النظرة للمماليك كنظرة العز بن عبد السلام رحمه الله الذي رأى ضرورة بيعهم لحاجة خزينة الدولة للمال، وظل كثير من المصريين يكتفون بالمجتمع الواسع والتعايشي والروحي بعيدا عن هذا طريق التبعية الذي تأباه نفوسهم، حتى أتيح لهم طريق آخر مع إدماج المصريين في الجيش المصري في عهد محمد على وانتشار التعليم، لتصعد النخبة المصرية من جديد معبرة عن مصر التي تنتمي إليها ولمكانتها بنفس القوة والحضور.

هكذا نفهم لماذا تراجع عمر مكرم ليقدم مملوكا ك «محمد علي» سيقبل الخليفة العثماني بمثله، ليواجه وأمثاله ممن كانت صناعتهم الفروسية من سلم العبيد والارتزاق.

وهكذا نفهم أيضا كلمة أحمد عرابي الفلاح المصري الأصيل مع زملائه محمد عبيد ابن الشرقية ومحمود فهمي ابن بني سويف للخديوي توفيق، حين خاطبهم الخديوي توفيق: «ما أنتم إلا عبيد إحساناتنا»، فكان رد عرابي: «والله لن نستعبد بعد اليوم، وقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا».. وكانت الصحوة التي استمرت بعدها منجزات للشخصية المصرية وللوطن المصري وحضور لهما، ينفي التمايز هاتفا في ثورة 1919 للهلال مع الصليب والدين لله والوطن للجميع، وتتكرس بشكل أقوى مع أبناء هذا الوطن وطبقته الوسطى التي تعلمت مع ثورة يوليو سنة 1952.

قوة التمصير.. قوة الهوية

لا تمكن قراءة الشخصية المصرية بعيدا عما نسميه قوة التمصير، أليس غريبا ألا يكون لمثل ابن خلدون مكانته إلا في مصر، واتخذها مقرا ومقاما، وأليس مثيرا ألا يبرز جمال الدين الأفغاني إلا بعد هجرته إليها، ويكون منسوبا إليها ثقافيا وفكريا أكثر من نسبته لغيرها.. أليست قوة التمصير تلك التي استوعبت كل من فر بهويته الشامية إليها من ظلم الأتراك مثل أديب إسحاق وآل اليازجي وجورجي زيدان وشبلي شميل وفرح أنطون وأنطون الجميل وبشارة وسليم تقلا ممن اتسعت لهم مصر وتشربوا بروحها. قوة التمصير هذه التي برزت فنا وغناء وإبداعا في أسماء أخرى اتخذت مصر مقرا، وتمصرت بروح مصر وثقافتها ومعانيها، فبرزت في كل اتجاه ومن كل صوب ولون.

جمال الدين الأفغاني

ما انفتح الطريق لنهضة المجتمع المصري حتى اتسع ليملأ فضاء النخبة ثم اتسع ليملأ فضاء السلطة، مستوعبا لكل تنوعاته الخلاقة بسلاحه الأخطر من قديم «قوة التمصير».. أو قوة الهوية.