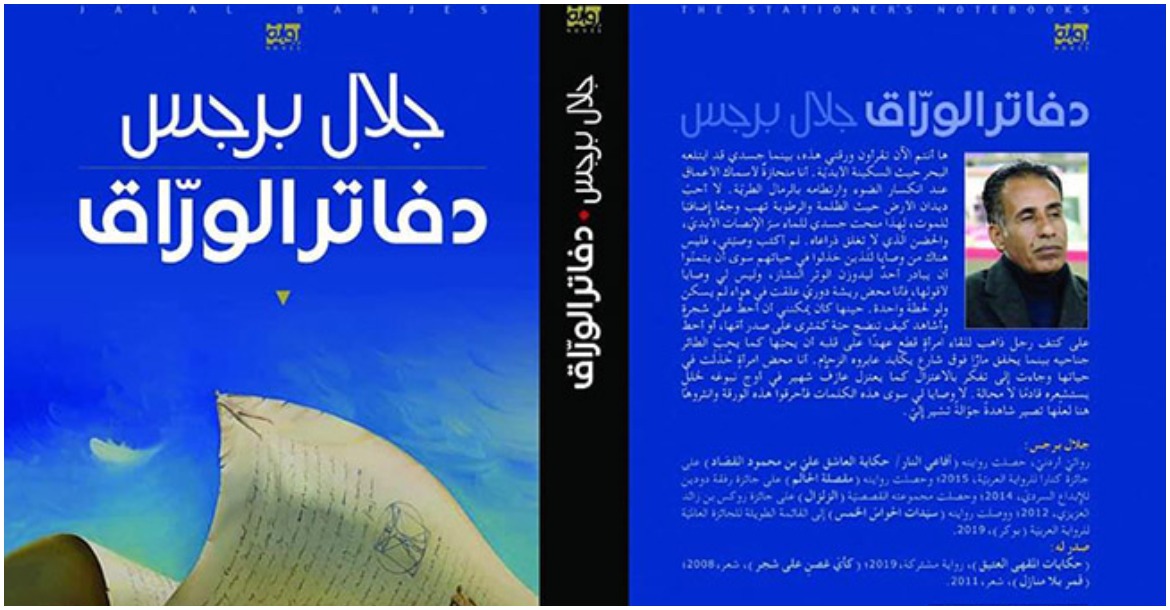

في مطلع هذا الشهر فازت رواية الشاعر والروائي الأردني جلال برجس “دفاتر الوراق ” بجائزة البوكر العربية.. والرواية من الروايات التي تتناول مأساتنا المتجددة عبر ثلاثة أجيال تتوارث الانكسارات والخيبات المتلاحقة.. في بناء روائي محكم أجاد الكاتب من خلاله صنع العلاقات وتشبيكها بين شخوصه دون افتعال مع الاستعانة أكثر من مرة بالصدفة المبررة.

تضمنت دفاتر الوراق “إبراهيم جاد الله” رؤية معمقة لمآلات الرضوخ والاستسلام منذ نكبة فلسطين إلى العصر الحالي الذي باتت فيه الأوطان رهينة للمؤسسات المالية الدولية التي تتحرك في كل اتجاه لتسلب المواطن العربي أبسط مقومات الحياة متمثلة في مصدر الرزق الشحيح والمأوى المتداعي.. يرسم لنا الشاعر الروائي برجس خطوطه الناعمة بلغة لم تُفلت الشعر في نشوة الرواية بل استعانت به في تكثيف المعنى واستجلاء المخيلة واقتناص الغاية؛ لنتلمس تلك الخطوط بأنامل دامية محاولين الإجابة على أسئلته الملحة بشروط العزلة والقهر المفتوحة دائما على احتمالات الهرب والموت جوعا أو غرقا.. فالوراق لا تعوزه المعرفة ولا ينقصه العلم.. إنه يرى الصورة واضحة.. لكنه أسير مثاليته التي أورثته عجزا لم يستطع الهرب منه إلا بالوقوع في أسر الفصام.. وعندما يقرر اللجوء للطبيب يكتشف أنه هو الآخر أسير عقدة هي انتسابه إلى غير أبيه.. ثم يفاجأ بتواصل الطبيب معه عبر رسائل الهاتف بعد أن لمس فيه بصيرة ربما تفتح له بابا للنجاة من أحزانه القاتلة.. تبدو مشكلة النسب ذات أبعاد متعددة. وإن ظهرت من خلال شخصيتي الطبيب يوسف السماك وليلى ورفاقها أبناء الملجأ الذين نبذهم المجتمع؛ ليضطروا للاحتماء ببيت خرب هو آخر ما تبقى لهم من الوطن.. لنندفع وراءهم بقوة لنتلمس الحقيقة بشأن وجودنا المهدد من قبل تلك الآلة المتوحشة التي لن تسمح لنا بالاحتفاظ بالماضي.. بالإضافة إلى طردنا من المستقبل الذي رُسم بدقة دون أن يتركوا لنا مكانا فيه.. ويبقى الجمع بين الطبيب الثري والمشردين في ذات المشكلة دليلا على أن النجاة من هول القادم لن تُكتب لفئات متنوعة تعددت أسباب خروجها من حسابات تلك الآلة اللعينة.

لحظة الهدم

تركزت أحداث الرواية بشكل كبير في “عمّان” التي صرنا نحفظ أسماء جبالها وشوارعها وبعض معالمها.. وبدرجة أقل في “مأدبا” وهي بادية تقع شرق الأردن، وبدرجة محدودة في العاصمة الروسية “موسكو” ويبقى الرابط الدائم بين الأماكن الثلاثة هو الفقر والذل والاستغلال والقهر وقسوة السلطة أو فسادها.. فما بين “محمود الشموسي” الجد الطيب والابن الحالم المحب للفلسفة “جاد الله والحفيد إبراهيم- وشيجة أقوى من وشيجة النسب ألا وهي روح التمرد والرغبة في تغيير الواقع وإن تعددت الوسائل لدى الشموسي الذي يقدم ابنيه شهيدين في سبيل القضية الفلسطينية في النكبة والنكسة، كما نراه يحرص على أن يكون جاد الله طبيبا ترفقا بفقراء قريته.. ونرى جاد الله الشيوعي الذي كابد آلام فقد زوجته الحبيبة والتعرض للتعذيب في روسيا؛ يعود إلى قريته ليعمل على نشر الوعي ومقاومة الاستغلال، ولكنه ينكسر بعد اعتقاله وتعذيبه في بلده ويقرر العيش على هامش الحياة التي سينهيها بنفسه بعد توالي الخيبات.. ثم نرى إبراهيم الذي يتحول إلى لص يرى الناس فيه بطلا شعبيا؛ ليصير ممجدا في الصحف وعلى ألسنة العامة من الذين يرونه “روبن هود” الذي يسرق الأغنياء من أجل الفقراء.. فإذا كان طوفان الفساد أعتى من كل محاولات العقلاء لإيقافه؛ فليس إلا الجنون وخرق القانون واقتراف الجريمة -ليس على سبيل التحريض إنما لتنبيه الغافلين إلى أن الأمر قد جاوز كل حد.. حتى أن الوطن الذي اجتاحه الخراب لن يبقى بل سيصير ركاما تحت معول الهدم الذي طال كل شيء بينما يقف الجميع للمشاهدة والتقاط الصور بعد أن كان النفاذ إليه من خلال كوة ضيقة سبيلا لاقتناص لحظات من الأمن والدفء وسط عالم صار يموج بالمجرمين.. لتتزامن لحظة الهدم مع لحظة وقوع إبراهيم في أيدي رجال الشرطة.. بعد تواجده اليائس وغير الحذر في المكان قبيل الهدم في محاولة أخيرة لاستنقاذ غنيمته.. ويبقى الأمل في وجود من لا زال قابضا على جمر مبدئه في مواجهة واقع شرس تحولت فيه كل قيمة إلى سلعة برسم البيع؛ متمثلا في شخصية “ليلى” التي كان موقفها الأخير متسقا تماما مع سلوكها برغم ما منحه إياها الوراق من مشاعر فاضت بالحنو والأبوة كانت كفيلة بمنعها من كشف هويته.

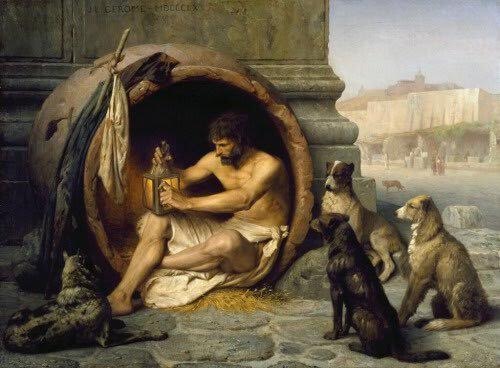

كانت نوازع الانتقام كافية لدى إبراهيم لتنفيذ ما أمره به ذلك الصوت الذي كان يفرض عليه استدعاء شخصيات بعينها من الروايات التي قرأها إبراهيم مرارا وأعجب بأبطالها وتعاطف معهم بداية من سعيد مهران بطل رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ الذي استدعاه إبراهيم للقيام بعملية السطو الأولى.. ثم “كوازيمودو” بطل أحدب نوتردام لفيكتور هوجو في عملية السطو الثانية، ثم دكتور زيفاجو لباسترناك، ثم ميشكين أبله دوستويفسكي، قبل أن يتحول إلى مصطفى سعيد بطل موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح ، ليعود في النهاية إلى عوالم نجيب محفوظ متقمصا شخصية السيد أحمد عبد الجواد بطل الثلاثية ، لتكون ختاما لمغامراته.. وقد اختار إبراهيم اسم “ديوجين” الفيلسوف الذي قرر أن يعيش داخل برميل وكان يمشى في وضح النهار حاملا مصباحه باحثا عن رجل فاضل.. في إشارة واضحة إلى انكسار الفضيلة في نفس إبراهيم عند اجترائه على حرق كتبه للتخلص من هذا العبء الأخلاقي إلى الأبد.

فناء صار قريبا

قد يشير البعض إلى هنات في هذا العمل مثل السهولة الشديدة التي صادفها إبراهيم في عمليتي السطو.. وكذلك نجاحه في الهرب دون أن يتعقبه أحد.. وقد لا يقتنع البعض بمحاولة إبراهيم سرقة فيلا المرأة العجوز إيميلي وهي ليست ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددت سلفا.. لتضفي على فعل السرقة رداء النبل لكونه انتقاما من الفاسدين.. كذلك موقف ليلي في التعرف على إبراهيم.. وهي هنات تستحق التوقف عندها.. وقد يرجع عدم اهتمام الكاتب برسم واقعتي السرقة بالبراعة التي رسم معظم مشاهد الرواية إلى رغبته في وسم الحدث نفسه بالتلقائية كرد فعل طبيعي للإجرام الذي تمارسه المؤسسات المالية الدولية.. أما سهولة السطو فربما يشير إلى هشاشة الرأسمالية التي تنتج تلقائيا كوارثها المتتابعة بسبب الفجوات الحتمية في دورتها المغلقة.. وهي ليست إلا نمرا من ورق.

يبقى اختيار منزل العجوز المقعدة “إيميلي” لسرقته أمرا يحتاج إلى تفسير.. وإن كان مناسبا لوضع نهاية للأحداث لا تخاصم فكرة أن الواقع قادر على إجهاض كل محاولة لتغييره ولو بأضعف الأسباب متمثلا في منزل العجوز التي تعاني “المرض والهِرَم” بالإضافة إلى كسرة القلب التي صاحبتها طيلة عمرها.

في النهاية لا بد أن نشير إلى أن العمل تميز بلغة قوية اختلطت فيها بلاغة الشعر بسلاسة الحكي وتفرده مع تعدد الأصوات من خلال قراءة الدفاتر التي دونها أبطال العمل- في إطار محكم البناء.. هُندس بشكل لا يخلو من التشويق على حذر بالغ من الوقوع في أسر القتامة عند تناول تفاصيل الواقع الكارثي الذي يموج بصور العوز والفاقة والتشرد والضياع.. حتى لا تكون الرواية باعثة على يأس تكتمل تفاصيله بنهايات مأساوية لأبطال العمل.. لتبقى جذوة الأمل مشتعلة بصورة ما مع وجود ذلك الألم الذي يشبه ألم اقتلاع رصاصة غارت في اللحم والعظم.. كما هو حال الفساد في مجتمعاتنا العربية.

دفاتر الوراق رواية تمنح القارئ متعة حقيقية، لكن هذه المتعة لا تتركه على حاله الأولى.. إذ أنها تبصّر بذلك الواقع الأليم الذي يكتوى بناره قطاع كبير من البشر في أوطاننا العربية.. تبصّر يكشف عن مآلات ومصائر مهددة بالفناء الذي لم يعد بعيدا بل صار أقرب مما يتخيل أحد.. لقد نجح “جلال برجس” نجاحا كبيرا في أن يعيدنا إلى حال المكاشفة التي تغافلنا عنها عامدين كالنعام لآماد طويلة.. فهل نفيق؟.