توزعت الوقائع والأحداث في هذه الرواية البديعة للأستاذ ” بهاء طاهر ” بين أربعة فصول وخاتمة ، هي ” المُقَدَّس بشاي ، وخالتي صفية ، والمطاريد، والنكسة ” ثم يُتحفنا الكاتب بفصل إضافي جعل عنوانه لافتاً وهو ” سأنتظر ” ! …

وعلامة التعجب من عنده ، وليست من عندي ، لكن المُبدع حقاً والمفيد حقاً ، أن هذا الفصل الإضافي ليس سيرة ذاتية للأستاذ ” بهاء ” فقط ، ولكن سيرة ذاتية لأبناء جيله من المُبدعين عرفهم وتعرف عليهم خلال دراسته معهم في كلية الآداب بجامعة القاهرة ، منهم الأساتذة ” رجاء النقاش ” ، الناقد الأدبي الكبير ، رحمه الله ، وشقيقه الفّذْ ” وحيد النقاش ” الذي غادر الدنيا وهو في سن الشباب وفي ذروة الإبداع ، مُبدعاً في عالم الرواية ، فضلاً عن ترجماته البديعة عن الفرنسية ، ومن أهمها ترجمته الراقية لكتاب الأديب الايطالي الكبير ” ألبرتو مورفيا ” عن الثورة الصينية ” ثورة ماو الثقافية ” !!

وبالإضافة الى صُحبة ” رجاء النقاش وشقيقه ، زامل كاتبنا الكبير أصدقاء كُثرا ، منهم صبحي شفيق الذي اختار الترجمة عن الفرنسية والفن السينمائي طريقاً له ، ومصطفى أبو النصر الذي سبق زملاءه مع رجاء النقاش ، في نشر بعض أعماله القصصية في مجلة الآداب البيروتية ، بما لها من مقام رفيع ولصاحبها الأستاذ ” سهيل أدريس ” فضلاً عن معرفة ” بهاء طاهر ” بأسماء كبيرة عرفهم في الجامعة ، كأساتذة ، وعرفهم خلال عمله مُذيعاً في البرنامج الثاني بالإذاعة المصرية ، وهو البرنامج المُتخصص في الإبحار في عالم الأدب والموسيقي والفنون بكل أشكالها وأنواعها …

كان ” بهاء طاهر ” خلال تلك السنوات التي سماها سنوات التكوين محظوظاً الى أبعد حد ، فقد تعاهد هؤلاء الأصدقاء عَلى خلق نوع من الأدب كان طموحاً للغاية ، فقد رأوْا في أنفسهم أنهم قادرون عَلى تجاوز مدرستيْ نجيب محفوظ ويوسف أدريس في الشكل والمضمون !!

هل تجاوزوا حقاً مدرستيْ هذين العملاقين؟

من الصعب القطع بالإجابة المباشرة والسريعة ، فتلك قضية ثقافية كبيرة ، تحتاج الى الإحاطة الكاملة بالمُناخ الثقافي لتلك الفترة ، فضلاً عن التوقف بالدراسة النقدية الأكاديمية والموضوعية لكل مُبدع عَلى حدة ، فبرغم أنهم من أبناء جيل واحد ، إلاٌ أن مناهجهم ومعالجاتهم الأدبية تعددت وتنوعت …

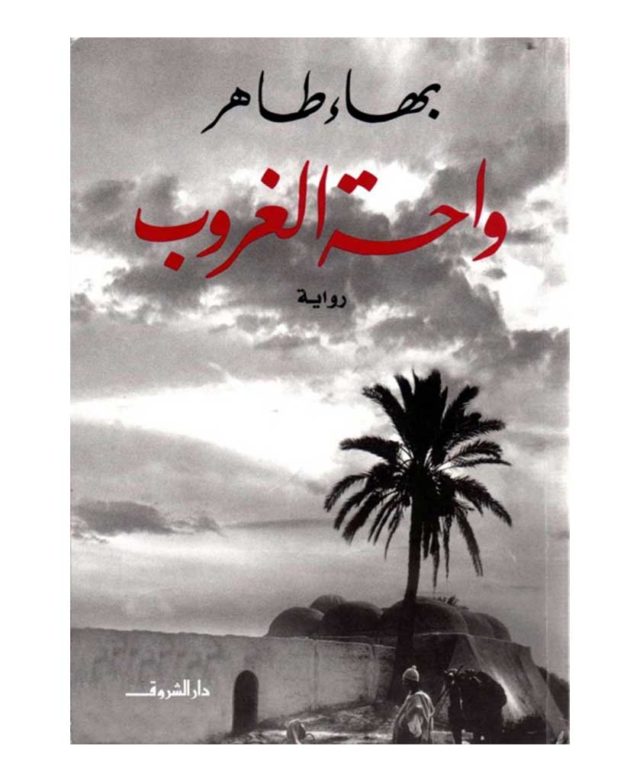

وهنا نجد ” خالتي صفية والدير ” وهي رواية تتوسط الرحلة الإبداعية للأستاذ ” بهاء طاهر ” نموذجاً يمكن القياس عليه ، فقد سبقها مجموعات قصصية هي الخطوبة وبالأمس حّلّمُتْ بك ، وأنا الملك جئت ، وروايتان هُمّا شرق النخيل وقالت ضُحَىّ ” ثم لحقها الحب في المنفى وواحة الغروب وغيرها من أعمال إبداعية ونقدية ، ولعل كتابه المهم والرائع ” أبناء رفاعة ” هو أحد العلامات البارزة والهامة في مسيرة هذا المُبدٍع الكبير ….

نموذج مثالي

وعودة الى ” خالتي صفية ” نجد أن اللغة بسيطة وسهلة ، تتشابه الى حد كبير مع لغة الأستاذ ” يحيىّ حقي ” صاحب ” قنديل أُم هاشم ” و مع الأستاذ ” أحمد بهاء الدين ” بكل وضوحه ومبدأيته ، مع الفارق طبعاً بين عالم الأدب ، عالم ” بهاء طاهر ” وعالم الفكر والتاريخ والسياسة ، عالم ” أحمد بهاء الدين ” ….

التشابه هنا واضح ، فالبناء الروائي مُتماسك ، والزيادات والإطناب اللُغوي غير موجودة ، والصياغة الرومانسية والإنفعالات الزاعقة لا نجد لها أثراً ، فاللغة عند ” بهاء طاهر ” تّتّحّلىّ بالوضوح ، الى الحد الذي وصفه الناقد الكبير الدكتور ” صبري حافظ ” بأن ” نصوص بهاء طاهر ، أسست لفن جديد في مسيرة القص والسرد المصري بل والعربي ، وارتادت بقاعاً جديدة غير مطروقة من قبل ، وعوالم بكراً مُدهشة جعلت كاتبها من أبرز الأصوات القصصية العذبة في العربية ومن أكثرهم عُمقاً وشاعرية ” …

عَلى هذا النحو تأتي ” خالتي صفية والدير ” فهي نموذج مثالي يمكن القياس عليه ، من حيث اللغة أو البناء المعماري للعمل الروائي ….

ودون الدخول في تفاصيلها وثناياها المُبهرة والجميلة ، نجد أن الراوي ، وأعتقد أنه الأستاذ ” بهاء طاهر ” نفسه ، والذي لا يُذكّرْ أسمه طوال صفحات الرواية ، يتحدث عن تلك الوقائع الواردة في النص بوصفه شاهداً عَلى تلك الفترة التي تمتد من سنوات الصبا ثم تتدرج الى الوصول الى مرحلة الدراسة الجامعية ، والتي جعلته مُتخصصاً في علم الآثار ، ونكتشف أيضاً عَلى صعيد التأريخ العام ، أن تلك الأحداث جرت في تلك القرية بصعيد مصر ، والقريبة من مدينة الأقصر ، بين مطلع عقد الخمسينيات حتى السنوات الأولى من سبعينيات القرن الماضي ، بما فيها من أحداث كبيرة أبرزها قوانين الإصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس وقرارات التأميم ونكسة ٦٧ وتداعياتها ….

واذا كانت تلك السنوات خطيرة ومصيرية في حياة الوطن ، فإنها- وهذا هو الإبداع حقاً -، تبدو إطاراً للمسرح وليست المسرح ذاته ، فتأثيراتها قوية ، ولكنها تبدو بعيدة وغير مِباشرة ، فالرواية ليست عملاً دعائياً ، وإلاّ سقطت في المُباشرة ، وتخلت عن كونها إبداعاً …

الإبداع حقاً هو تلك اللوحة المرسومة بحرفية وصنعة في هذه الرواية ، والتي جعلتها قائمة بين عالمين ، عالم الدير حيث يعيش المُقّدّسْ ” بشاي ” بكل عذوبته ونبله وتسامحه ، وعالم ” خالتي صفية ” بكل عُنفها وسطوتها وطُغيانها ، وبين العالمين ، يّنهّضْ دور الأب ، الحاج أحمد ، الذي يُجٍسد الواقعية والحكمة ، ومحاولة خّلقْ عالم من الجمال خال من العنف والثأر والإنتقام ، عالم من التسامح والإصلاح والنقاء ….