بينما كانت الظلال تراقص أشعة الشمس الواهنة في المغيب، ونسمات الغروب الرطيبة تسرى إلى الصدور، كانت الأفكار الصاخبة تتصارع في رأس الباشا الذي قبع في مكتبه في بيت الأمة يعالج أمورا بلغت من الصعوبة والتشابك مبلغا.. “لا بد لنا من قارعة” هكذا قال الباشا وهو يمضي جيئة وذهابا يبحث عن مخرج للأزمة التي استحكمت، فالبلاد صارت في قبضة المحتل كالفريسة لا تبدي حراكا، بعد أن حولها إلى ترسانة حربية تتزاحم فيها مدافعه ودباباته وطائراته، والشعب لا يملك من أسباب القوة شيئا، حتى العصي والمُدى ونحوهما حُظِرَ حملها، لم يكن هناك من سبيل إلى إحداث أمرٍ يدفع الأمور نحو الأمام.. كان الموات هو سيد الموقف، والموات لا ينتج سوى مواتا، والهدأة لا تحيل إلا إلى السكون، وما أحوج البلاد والعباد إلى تلك الرعدة التي تنبعث في جسد الأمة فتلهمها الكفاح كما تلهمها الحياة.

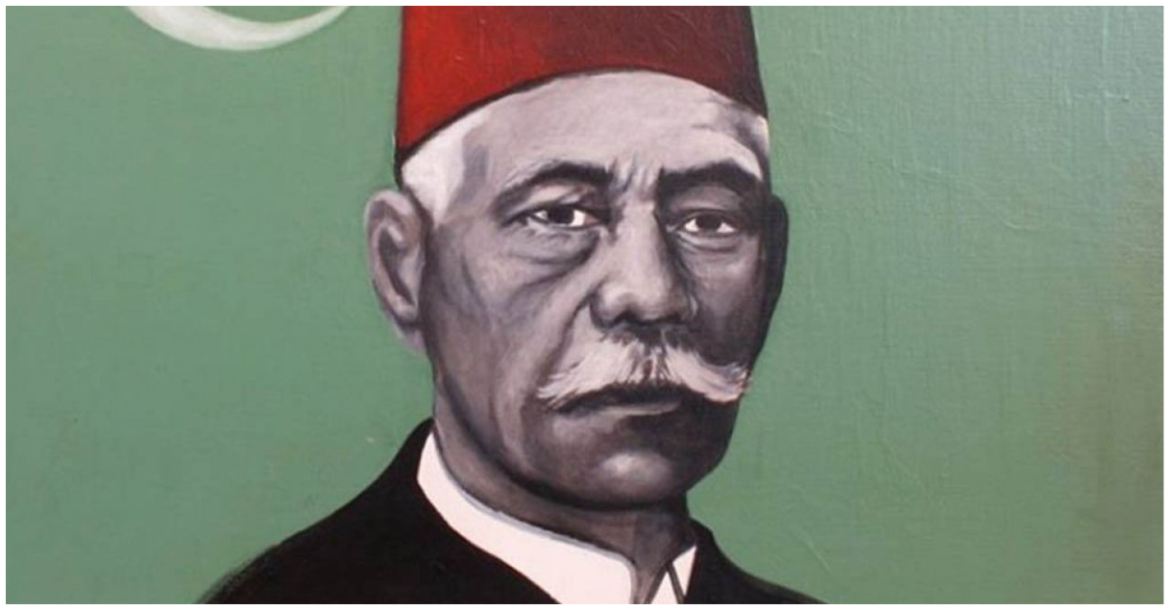

كانت الثورة الشعبية العارمة فكرة أبعد ما تكون عن التحقق، لا تصل إليها أكثر الآمال جموحا، فالبلاد ترزح تحت نير الاحتلال لا تملك من مقدراتها شيئا، مستنزفة بالكلية وخاضعة لسطوة الأجنبي الذي أمعن في استعلائه وتجبره.. لكن الثورة بطبيعتها تولد من رحم المستحيل، وتندلع لحظة أن يرى المستبد أن القيد محكم، وأن الأغلال أقوى من أن تكسر.. ويشاء القدر أن تكون تلك اللحظة التي أراد فيها الزعيم سعد زغلول أن تقع تلك القارعة؛ هي شرارة تلك الثورة العظيمة.

في مساء اليوم التالي، وفي نحو الخامسة يأتي إلى بيت الأمة، ضابط بريطاني برتبة صاغ ومعه ضابط آخر برتبة الملازم ومترجم مصري، كانت المهمة الموكلة للقوة التي ظل جنديان منها بالخارج يحملان السلاح؛ هي إلقاء القبض على سعد باشا، وكان محمد محمود باشا قد سبقه إلى الاعتقال؛ إذ تم استيقافه وهو في الطريق إلى بيت الأمة وأركب إحدى سيارات جيش الاحتلال.

يخرج الباشا من مكتبه في ثباته المعهود، فيسرع إليه الضابط ليبلغه الأمر، فيرد عليه بكلمات مقتضبة ثم يلقي نظرة سريعة على الموجودين ولا يتفوه سوى بكلمة واحدة.. “تشجعوا” ثم يمضي.

التقى سعد وصحبه في ثكنة قصر النيل، كانوا جميعا ممن يحملون لقب باشا: إسماعيل صدقي ومحمد محمود وحمد الباسل، وكانت الوجهة إلى بورسعيد ومنها عبر البحر إلى مالطة، حيث كانت إنجلترا تأسر معتقليها من المصريين والأتراك والألمان.

تناقل المصريون غير مصدقين نبأ اعتقال الباشا ونفيه، وعندما تأكدوا من الأمر، كان الحراك الثوري قد بدأ بالفعل، أضرب طلاب المدارس العليا، ثم تبعهم عمال الترام ثم الحوذية، وأغلقت المحال التجارية فيما عدا المملوكة للأوروبيين، وعمت المظاهرات ربوع الوطن، واشتعلت البلاد بالثورة، وكان رد المحتل عنيفا إذ سدد نيرانه نحو الصدور العارية؛ فارتقى الشهداء بأعداد كبيرة في أنحاء البلاد، حتى أنهم استهدفوا جموع المصلين الخارجين من المسجد الحسيني، فأردوا منهم عددا كبيرا بعد أن ظنوا أنهم قد خرجوا للتظاهر.

تصاعدت حمى الثورة في النفوس الطوَّاقة للحرية، ولم يثنها تجبر المحتل وإجرامه بل كانت الثورة تزداد وهجا كلما ارتقى شهيد، وكلما تواترت أخبار القبض والاعتقال.

كانت ثورة 1919، هي القارعة التي تصوّر الباشا أنها كفيلة بأن تقلب للمحتل الغاصب ظهر المِجَنِّ، وقد كان.

استطاعت الثورة إرغام الإنجليز على إعادة سعد ورفاقه إلى أرض الوطن، والسماح للوفد بالسفر إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح، وعرض القضية المصرية استنادا إلى مبدأ حق تقرير المصير الذي أقره الرئيس الأمريكي ويلسون، لكن الإنجليز استطاعوا إقناعه أن بقاء الحماية البريطانية على مصر أمر من شأنه حفظ السلام العالمي، كما يضمن عدم انجرار القوى الكبرى لحرب كالتي انقضت، وقد أعلن ويلسون رأيه في بيان أذاعته دار المندوب البريطاني كبلاغ على لسان همسون جاري وكيل الولايات المتحدة.

عُدَّ البيان الأمريكي بمثابة ضربة قوية للوفد المصري، لكن سعدا لم ييأس وبدأ التحرك في عدة اتجاهات منها التأثير على الرأي العام الامريكي، ووصل الأمر إلى أن طرحت القضية في مجلس الشيوخ الأمريكي على يد مستر “بوراه” كما استعان بأصدقائه الفرنسيين في عرض القضية على الرأي العام الفرنسي، فكان أن كتب فكتور مرجريت رسالة في موضوع القضية المصرية قدمها أناتول فرانس بكلمات وجيزة على سبيل التزكية.

كما تواصل الوفد مع الطلاب المصريين في باريس ولندن. ولم يتأخر الطلاب عن تقديم العون للوفد؛ برغم الملاحقات التي تعرض لها الطلاب في لندن من قبل السلطات إلا أنهم استطاعوا النجاة بما في حوزتهم من الأوراق التي كانت تطبع وتوزع لتعريف الرأي العام في إنجلترا بعدالة القضية المصرية.

لقد كان سعد باشا مفاوضا بارعا يتصف أداؤه بالصبر والثبات وحسن تقدير المواقف، كما كان لدراسته القانونية أبلغ الأثر فيما عرف عنه من الانحياز للحق والعدل والميل نحو الاستقامة، وكان لنشأته الأزهرية آثارها المحمودة فيما كان له من حميد الخصال وطيب الشمائل والإيمان المطلق بقدرة الله على تعديل الأمور حين يستحيل على البشر فعل ذلك؛ فكان يردد عندما تجري المقادير بغير المتوقع: إنها العناية ويشير إلى السماء.

أما عن فصاحته فحدث ولا حرج فقد كان خطيبا مفوها يملك القلوب بكلماته قبل أن يبهر الأسماع، وكان المصريون على استعداد دائم لأن يرهفوا الآذان إذا خطب سعد لساعات طوال، يقفون على أطراف الأصابع كأن على رءوسهم الطير، وليس ذلك من فراغ فلقد خبر سعد زغلول ذلك الفلاح القادم من قرية إبيانة معدن المصريين، واستطاع أن يضبط موجة زعامته الآسرة لتوافق روح هذا الشعب العظيم، وتخاطب أجمل ما فيه، أبدا لم يكن سعد زغلول سياسيا “ديماجوجيا” يعبث بعواطف الجماهير، ويتلاعب بمشاعرها، لكنه كان صادقا أمينا في كل ما يخاطب به شعبا أحبه ورفعه إلى منزلة الزعماء الكبار.

منذ أن جاء إلى القاهرة شابا غريرا سرعان ما شب عن الطوق، وبدأ يتردد على بيت الأفغاني، ليكون ضمن أنبغ تلاميذه، ثم عمله كمحرر مع الشيخ محمد عبده في الوقائع المصرية، ثم مشاركته في الثورة العرابية، وما لحقه جراء ذلك من الاعتقال والتشريد وفقدان الوظيفة، ثم إصراره على المضي قدما في طريق الكفاح برغم كل ما ناله من أذى، فيؤسس جماعة سرية للانتقام من المحتل، وما يليث أن يعتقل مجددا، ويظل قابعا في سجون الاحتلال قرابة المئة يوم، بعد الحكم ببراءته، ثم يضطر بعد ذلك لاحتراف المحاماة التي كانت حتى ذلك الوقت مهنة لا تحظى بالتقدير الكافي في مصر، بل كانت موصومة من قبل السواد الأعظم من المصريين بأشنع الصفات؛ فيرفع الله بهذا الرجل المفضال خسيسة تلك المهنة، حتى يعين نائب قاض في محكمة الاستئناف، ويبقى في القضاء لنحو أربعة عشر عاما ينال خلالها شهادة الحقوق من فرنسا، ثم من القضاء إلى الوزارة وزيرا للمعارف ثم الحقانية، ثم النجاح باكتساح في الانتخابات التشريعية، ليكون وكيلا للجمعية التشريعية، ثم أول رئيس لوزارة شعبية بعد الاستقلال، وأول زعيم مصري يلقي خطبة العرش الأولى حين افتتح الملك فؤاد البرلمان في الخامس عشر من مارس عام ١٩٢٤، ثم توليه رئاسة مجلس النواب حتى وفاته في الثالث والعشرين من أغسطس عام1927، وقد ناهز السابعة والستين من العمر.

لقد بلغ الصدق بسعد مبلغا لم يعرف في الزعماء السياسيين من قبله ولا من بعده؛ إذ لم يتوان عن الاعتراف بأخطائه وهفواته دون اللجوء إلى التبرير، أو أن يعزو ذلك إلى الظروف والملابسات التي اكتنفت تلك الهنَّات، اعترف أنه كان حسن النية بأكثر مما يجب حين قبل قانون المطبوعات سيئ السمعة وساهم في تطبيقه فيقول بشأن ذلك أنه نادم اليوم على ذلك أشد الندم.

ويعترف الباشا في الجمعية التشريعية بتلك التباينات الحادثة باختلاف المراكز التي شغلها فيقول” كنت قاضيا وكنت وزيرا، وها أنا اليوم عضوا بينكم في الجمعية التشريعية، وأحس في نفسي بأن شعوري كان يختلف باختلاف تلك المراكز جميعها، وإني ربما كنت أرى الرأي في حالة أرى غيره في حالة أخرى، ومع ذلك كنت حسن النية في جميع الحالات، فالوزراء قد تتغلب عليهم مراكزهم؛ فيعملون بحسن نية ما يظنون أن فيه فائدة للأمة؛ وهو ليس كذلك”.

ولقد تعرض سعدا لكثير من الانتقادات في حياته وبعد وفاته، وخاصة من قبل رجال الحزب الوطني آنذاك، ولاشك أن الرجال الكبار والقامات الرفيعة من أمثال سعد زغلول عرضة دائما لمثل هذه الأمور؛ لكن سعد باشا يظل زعيما حقيقيا حفر اسمه بحروف من نور في ذاكرة الأمة وقلوب المصريين إلى الأبد.