107 سنة مرت منذ ميلاد نجيب محفوظ عبقري الأدب العربي، وعميد الرواية العربية، والسؤال الذي ما يزال مطروحاً هو: كيف جرى إعداد هذا القادم من قلب القاهرة القديمة ليجلجل بموهبة عبقري سيكرّس فرعاً جديداً في الأدب العربي، لم يكن قبله غير محاولات خجولة، ثم يأتي هو ليفتح طريقاً جديداً باسم الرواية في مدائن الأدب العربي.

نحاول هنا أن نستعيد معاً المؤثرات الأولى في سنوات التكوين المبكر لعلنا نلقي الضوء على بعض مفاتيح الإجابة على هذا التساؤل.

هو ابن الموظف البسيط الذي لم يعرف عنه أنه قرأ غير «القرآن الكريم» واطلع على كتاب «حديث عيسى بن هشام» من تأليف محمد المويلحي، كان أبوه على صداقة معه وأهداه نسخة من ذلك الكتاب الشهير الذي يعد إحدى محاولات تأسيس فن الرواية العربية الحديثة، ليجد طريقه إلى عقل وقلب الصبي الصغير، وهو يتفتح وعيه على عالم القراءة السحري.

وهو ابن ربة منزل، أمَّية، ولكنها في نظره «أكثر ثقافة من سيدات في العائلة تعلَّمن في مدارس أجنبية، ويُجِدن اللغات الغربية، ويُتقن العزف على الآلات الموسيقية»، يقول: «لم أجد فيهن عشقاً وعراقة وأصالة وجدتها في أمي».

كانت أمه فاطمة بنت الشيخ الأزهري إبراهيم مصطفى مغرمة بالغناء والموسيقى، وكان الشيخ سيد درويش مطربها المفضل، وكانت هذه الأمَّية تعشق الآثار، إسلامية كانت أو قبطية أو فرعونية. كانت تأخذ نجيب الطفل في رحلات دورية إلى كثير من هذه الآثار، وكانت دائمة التردد على المتحف المصري. ويتعجب نجيب الكبير وهو يحكي عنها أنها كانت تحب قضاء غالبية الوقت في حجرة «المومياوات»، رغم أنها كانت تسمي التماثيل «المساخيط».

كانت تلك الزيارات المتكررة إلى التاريخ الفرعوني مجسداً في الآثار والمتاحف مدرسة نجيب المفتوحة على تاريخ بلده، وربما كانت هي السبب وراء أن يتمحور إنتاجه الأدبي في بداياته على التاريخ القديم، فكتب ثلاثيته الأولى عن التاريخ الفرعوني: «عبث الأقدار»، و«رادوبيس»، و«كفاح طيبة».

الدرس الأول لنجيب الصبي في «التسامح» تعلمه أيضاً في مدرسة أمه، وهو الدرس الذي لازمه طوال مشوار حياته، وبدا أنه بعض خصاله الأصيلة المتمكنة منه، كأنها فطرته التي فطر عليها، فلم تكن تلك الأمَّية تذهب به إلى مقام الحسين وبقية الآثار الإسلامية فحسب، ولا هي اكتفت بزياراتها المتعددة إلى المتحف المصري وأهرامات الجيزة، بل كانت تشد الرحال إلى كثير من الآثار القبطية، ومن كثرة ترددها على دير «مار جرجس» نشأت بينها وبين الراهبات هناك علاقة مودة صافية، حتى أنها حين مرضت ولزمت الفراش فوجئ أهل البيت ـ كما فوجئ أهل الشارع جميعاً ـ بوفد من «الراهبات» يزرنها، وكان المشهد أمام ناظريه مليئاً بالدلالات قبل أن يكون مسكوناً بالمحبة الصافية.

سأل نجيب أمه التي كانت تتكئ عليه في هذه الزيارات عن سر هذا الجمع بين حبها الكبير للحسين، وتعلقها بزيارة «مار جرجس» في نفس الوقت، وكانت تقول له في تلقائية وعمق: «هُم يا بني نفس السلسال، كلهم بركة».

توثقت علاقة الفتى بأمه صغيراً وكبيراً، وكان والده مشغولاً باستمرار، سواء حين كان موظفاً حكومياً أو عندما عمل بالتجارة لدى أحد أصدقائه بعد خروجه على المعاش، ثم إنه لم يعش طويلاً بعد ذلك فمات مبكراً في سنة 1937، بينما عاشت أمه سنوات طويلة وتجاوز عمرها المئة عام، وظل يعيش معها حتى وصل عمره إلى 43 سنة حين تزوج، وبقي جزء كبير من مكتبته وكتبه في بيت أمه حتى رحلت عن الدنيا.

وهو ابن حي الجمالية، بالميلاد وبالسكن، وبالانتماء والشجن، تلك المنطقة التي سكنت وجدانه، وظل يتردد عليها حتى بعد أن انتقل من «السكن» فيها إلى «المعيشة» في مناطق أخرى، يأخذه الحنين إليها ويشده إلى ربوعها، دائماً في رحابها، وهو شاب يملأ جنبات مقاهيها ضحكاً وسخرية فاقعة، ويسترد روحه فيها، وهو شيخ عجوز، في كل مرة يذهب إليها يزور ضريح مولاه الحسين مريداً، كصوفي مطيع، تحمله نشوة العاشق إلى هناك. لم يغب عن باله لحظة في حياته أنه ابن «بيت القاضي» في الجمالية، المولود بالمنزل رقم 8 في يوم الاثنين 11 ديسمبر سنة 1911، وظل الحنين إلى ربع القلب يمضه ألماً حتى كتب عنه فتخلص من الألم وبقي الحنين ينساب داخله كجدول ماءٍ عذبٍ فرات.

ربما هي أفضل سنوات عمره المديد تلك التي قضاها في حيه الأول، في حاراته وبين مزاراته وناسه وبيوته ومشربياته، تلك السنوات التي شهدت طفولته وبراءته وسذاجته ووحدته بين أم وأب في بيت خلى من أشقاء كانوا قد كبروا وانفردوا بمعيشتهم سواء بالزواج أو العمل، فنشأ كأنه الطفل الوحيد في أسرته. ارتشف في تلك الفترة الأمومة على مهل، ومن دون شركاء متشاكسين على أمه، التي التصق بها واعتمدت هي على وجوده في حياتها، وكان لها أثر كبير في تربية وجدانه ونفسيته وقناعاته الأولى.

اثنا عشر عاماً أمضاها الطفل والصبي نجيب محفوظ في حي «الجمالية» ثم انتقل منه بعد ثورة سنة 1919، إلى حي «العباسية»، حيث سكن البيت رقم 9 شارع رضوان شكري. ولكنّ قلبه ظلّ معلقاً ببيته الأول، وكان دائم التردد عليه، وكانت أمه تصحبه في كثير من زياراته إلى «الحسين»، تركب العربة التي تجرها الخيول «السواري»، من العباسية لتذهب لزيارة المقام، وتزور أقاربها وجيرانها القدامى، ثم تعود كل يوم، كذلك كان يفعل أبوه الذي ارتبط بعملٍ في الحي العتيق، بعد أن ترك الوظيفة العمومية لإحالته إلى المعاش.

سكن نجيب في «العباسية» شاباً، وبقيت «الجمالية» تسكنه طول عمره. في «العباسية»، التقى بعدد من أصدقاء عمره وتوثقت علاقتهم معاً وتواصلت بقية العمر. تعرف فيها إلى عبد الحميد جودة السحار، وإحسان عبد القدوس، والدكتور أدهم رجب الذي أصبح أستاذاً ورئيساً لقسم الطفيليات بكلية طب قصر العيني، ودخل في أثناء إقامته فيها إلى الجامعة، وفيها درس الفلسفة بكلية الآداب، ثم انتقل إلى مرحلة التكوين العقلي.

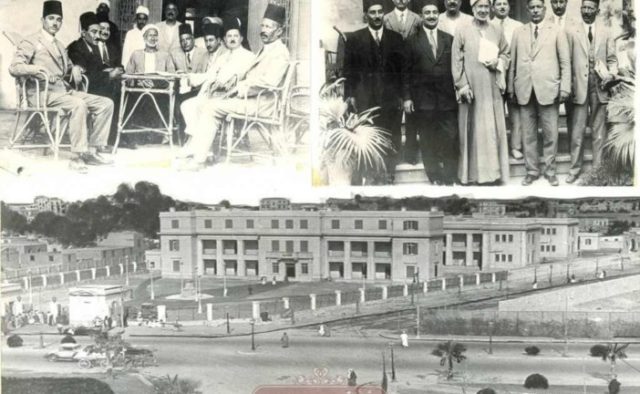

حي العباسية

وهو ابن الجامعة المصرية التي فرضت وجودها الحركة الوطنية، وهو ابن المرحلة التي يعتبرها زمن المد الليبرالي، وتغليب مفاهيم الاستنارة، وإعلاء قيمة العقل، وتصدر القضية الوطنية لجدول أعمال الوطن، في الفترة من ثورة سنة 1919 إلى ثورة سنة 1952، وهي الفترة التي يعتبرها الأجمل من بين كل فترات حياته وأحلاها التي مرت به وبمصر وبهذه المنطقة من العالم، ويقول: «تمنيت على الدوام، وهذا مستحيل طبعاً، أن تعود إليّ وإلينا مرة أخرى، أو أن نرجع نحن إليها».

تتلمذ على يد اثنين مختلفين، ترك كل واحد منهما أثراً بالغاً ظلّ مقيماً معه حتى لحظاته الأخيرة وكان لهما معاً أكبر الأثر في تكوينه الفكري، أولهما هو الشيخ الجليل والمفكر الأديب العقلاني المستنير النابه مصطفى عبد الرازق باشا. كان آنذاك أستاذ الفلسفة الإسلامية في كلية الآداب، وهو ـ بأبسط تلخيص ممكن ـ مثقف مصري وعربي أصيل ونبيل تتحقق في تكوينه أصالة ونضارة التراث العربي الإسلامي في عصور ازدهاره ونهوضه، وفقه الدين وأنوار وإشراقات العقل العلمي النقدي، الذي استوعب وهضم ثقافة وعلوم وفلسفة وفنون الآخر الأوروبي، تحديداً اللاتيني الفرنسي، في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.

مصطفى عبد الرازق

في تلك الفترة الباكرة من حياة نجيب محفوظ تعرف أيضاً إلى الكاتب والمفكر اليساري سلامة موسى الذي كان يؤمن بالحضارة الغربية في الوقت الذي كان متحمساً للحضارة المصرية القديمة وتأثر به محفوظ في تلك الفترة من تكوينه وبانت في مؤلفاته الأولى، وكان أول ما نشر كتاب مترجم تحت عنوان «مصر القديمة» سنة 1932 وكان الناشر سلامة موسى نفسه، وتحت تأثيره ألف نجيب محفوظ رواياته الثلاث الأولى.

سلامة موسى

هما معاً من مفكري ثورة سنة 1919، عاشا فترة من حياتهما في الغرب، ومزج التأثير المزدوج للشيخ مصطفى والأستاذ سلامة لدى نجيب محفوظ النظرة المستنيرة إلى التراث العربي والإسلامي، والتطلع إلى التجديد الحضاري، والدعوة إلى العدالة الاجتماعية، ورد الاعتبار إلى الجذور القديمة للشخصية المصرية. وفي كلمته أمام من منحوه جائزة «نوبل» في الآداب قدم نفسه قائلاً: «أنا ابن حضارتين تزوجتا في عصر من عصور التاريخ زواجاً موفقاً، الحضارة الفرعونية والحضارة الإسلامية».

يكتب نجيب محفوظ عن أستاذه ويتذكره قبل أن يرحل بأشهر ثلاثة في ثلاثة نصوص من أحلام فترة النقاهة. يقول نجيب محفوظ: «رأيت أستاذي الشيخ مصطفى عبد الرازق وهو شيخ الأزهر وهو يهم بدخول الإدارة، فسارعت إليه ومددت له يدي بالسلام، فصحبني معه، ورأيت من الداخل حديقة كبيرة جميلة، فقال إنه هو الذي أمر بغرس نصفها ورد بلدي والنصف الآخر ورد أفرنجي، وهو يرجو أن يولد من الاثنين وردة جديدة كاملة في شكلها، طيبة في شذاها».