ولكي تتضح المُشابهة وتنجلي، يتعين التوقف عند بعض مظاهرها، فميلاد «الحُصري» كان في سنة «١٨٨٠» في حين أن «زُريق» قد ولد في سنة ١٩٠٩، وقد عاش إلى عام ٢٠٠٠ ، في حين أن «الحُصري» قد انتقل الى رحاب الله في عام ١٩٦٨، أي أن كلاّ الرجُلين قد تعاصرا، لنحو نصف قرن، وعاشا عصراً واحداً، بصورة تكاد تتشابه مع حياة «بن عربي وتلميذه جلال الرومي»، وبدا كل من الرجلين أبناء مسار فكري واحد، حتى يكاد إنتاجهما يُكمٍل بعضه البعض، ففي الوقت الذي إتجه فيه «الحُصري» لطرح قضايا كُلية، كمكونات الأمة العربية، والأسس التربوية لقيامها، وتاريخية الفكر القومي عما عداه من معتقدات ومذاهب وأديان، فإن «زُريق» ناقش وطرح القضايا والإشكاليات المعاصرة، كدور المسيحيين العرب، وكتابة التاريخ العربي، والوحدة العربية ومعوقات قيامها، وهي اجتهادات تكاد تتشابه مع إجتهادات كُلّ من «بن عربي والرومي» ففي الوقت الذي أرسى فيه الشيخ الأكبر القضايا العامة والكلية والمؤسٍسة للفكر الصوفي، فإن تلميذه «الرومي» قد أعطى جُلْ جُهده لقضايا عملية وحياتية وتكاد تكون ممارسات يومية!!

غير أن اللآفت للنظر، أن ثمة فارقا مُدهشا بين مسيرة الأقطاب الأربعة، ففي الوقت الذي يؤكد فيه «الرومي» أنه تتلمذ عَلى عطاءات وإشراقات «بن عربي» فإن صاحبنا «زِريق» لم يُشٍرْ في غالبية كتاباته الى وجود أية صلة فكرية أو سياسية أو تعليمية بينه وبين الحصري، والمُثير للدهشة حقاً، أن تلك الملاحظة لم ينتبه اليها أحد ممن كتبوا عن الرجُلين، رغم تّشابه جوانب الحياة العملية بينهما، سواء بالعمل في مؤسسات تعليمية عربية، أو تّقلُد مناصب وزارية أو دبلوماسية، أو تنقلهما بين بلد عربي وآخر، فضلاً عن اتفاقهما في موطن الميلاد، فقد وُلد «الحُصري» في حلب، وولد زريق في دمشق في مناخ من التسامح العربي الإسلامي والمسيحي، مما سيجعله رغم مسيحيته، عربياً مُسلماً بالمعنى القومي والثقافي، رغم أنه أنجز دراساته الأولى في مدارس «الطائفة الأرثوذكسية بدمشق»، والتي كان من مشاهيرها، «ميشيل عفلق، مؤسس حزب البعث، وأنطون سعادة، زعيم الحزب القومي السوري، وغسان تويني، صاحب جريدة النهار اللبنانية» وغيرهم…

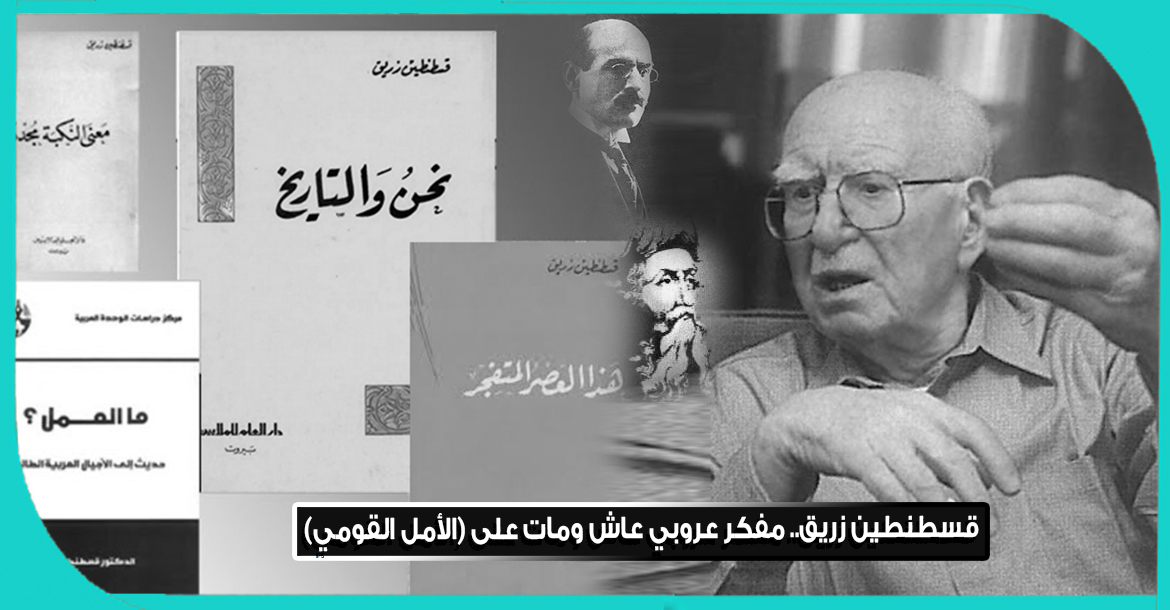

قسطنطين رزق، جلال الدين الرومي، ساطع الحصري، محيى الدين بن عربي

رسالة كبرى

غير أن «قُسطنطين زُريق» قد تميز عن كل هؤلاء، بأنه مؤسس فكرة، لا مؤسس كيان حزبي، كـ«عفلق وسعادة» رغم مروره بتجربة حزبية عابرة في مطلع شبابه، حيث أسس مع بعض زملائه في عام ١٩٣٢ «عُصْبَة العمل القومي» والتي وضع لها ميثاقاً ومُخططاً للوصول إلى قيادة الحركات الحزبية العربية أسماه «الكتاب الأحمر» بسبب لون غلافه لا بسبب محتواه، ولا يُعرف خلال حياة الدكتور «قسطنطين زُريق» عملاً حزبياً مِنظما غير هذه التجربة العابرة، سوى احتضانه لـ «جمعية العروة الوثقى» الطلابية خلال فترة عمله أستاذاً في الجامعة الأمريكية في بيروت وتشجيعها عَلى بناء وعي قومي مُناهِضَ للنفوذ الأستعماري في المنطقة كحلف بغداد أو النفوذ الغربي المُعادي لحركة القومية العربية خلال مرحلة المد القومي الناصري في عقدي الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن الماضي.

غير أنه أدرك في مطلع حياته، أن رسالته أكبر من أن يضمها كيان حزبي أو حلقة طائفية أو مؤسسة جهوية، وربما يكون هذا الإدراك المُبكر سبباً لعدوله عن دراسة الرياضيات حين كان طالباً في الجامعة الأمريكية، وتوجهه بكل طاقته لدراسة «التاريخ العربي» أسوة بأستاذه «فيليب حتى» المٌفكر العربي الكبير، وقد نال تّخصُصه الأكاديمي في هذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية التي سبقه إليها أستاذه، وهكذا كان له انفتاح مُبكر عَلى العروبة والعالم، فنال درجة الماجستير من جامعة شيكاغو في سنة ١٩٢٩، وفي السنة التالية حصل عَلى درجة الدكتوراه من جامعة برنستون، ثم عاد الى بيروت ليتولى كرسي التاريخ العربي في الجامعة الإمريكية حتى العام ١٩٤٥، ثم نُقل للعمل في السلك الدبلوماسي لبلاده، ما بين ١٩٤٥ و ١٩٤٧ كوزير مُفوض لسوريا في واشنطن وعضو مناوب في مجلس الأمن…

وبعد انتهاء انتدابه من العمل الدبلوماسي، وعودته الى العمل الجامعي، ظل حتى العام ١٩٧٧ مُتنقلاً بين رئاسة الجامعة السورية، والجامعة الامريكية في بيروت، والتي تّولىّ رئاستها بالوكالة، بين عامي ٥٤ و١٩٥٧، وليس رئيساً كامل السلطات، بسبب تحريض وزير الخارجية اللبناني «شارل مالك» حليف كميل شمعون والمُعادي لحركة القومية العربية ضده لدى الإدارة الامريكية، حيث لم يُخف «زريق» مواقفه العلنية والحاسمة في مُناهِضَة سياسة الأحلاف الإستعمارية الغربية، وقيادته لحملة قومية وسياسية شاملة ضد العدوان الثلاثي عَلى مصر في عام ١٩٥٦….

وعند وصوله لسن التّقاعُد في عام ٧٧، عمل زريق أستاذا مُقيماً وزائراً في طائفة من الجامعات الدولية مثل كولومبيا وجورج تاون و يوتا وميونيخ وكمبردچ وأوكسفورد وغيرها، لكن إسهام «زُريق» بتأسيسه لـ«مؤسسة الداراسات الفلسطينية» في بيروت سنة ١٩٦٣، مع عدد من المُثقفين العرب، والتي ظّلّ رئيساً فخرياً لمجلس أمنائها طوال حياته، كان هذا الإسهام هو الأقرب الى قلبه، بجانب ما تركه للفكر العربي القومي من عشرات الأبحاث والمحاضرات والمؤلفات التي شارفت عَلى العشرين كتاباً ومرجعاً، أعاد إصدارها مركز دراسات الوحدة العربية في أربعة مجلدات في عام ١٩٩٦ وقبل أربع سنوات من رحيله…

قُسطنطين زُريق

الهم القومي

في كتابه الأول «الوعي القومي» والصادر سنة ١٩٣٩ وضع «قُسطنطين زُريق» الملامح الأولى لمشروعه الفكري، وجاء كتابه الثاني «معنى النكبة» عام ١٩٤٨ ليقف بالبحث عند أسباب النكبة الأولى وضياع فلسطين، ولا يقف عند وقائعها، فالتجزئة والتشرذم هي الطريق المٌعبد إلى الهزيمة!!

وبعد نحو عشر سنوات من النكبة، يأتي كتابه «أي غد؟» والصادر عن دار «العلم للملايين عام ١٩٥٧» بمثابة تتمة لكتابه الأول «الوعي القومي» وتطويراً له، فهو يقول:

«ليس بيننا من يُنكر أننا نّمٌرْ اليوم في أوقات عسيرة، ونُعّاني شدّة ثقيلة الوطأة وأزمة خطيرة، فأينما نظرنا في نواحي حياتنا القومية والإنسانية تُجابهنا المصاعب والشدائد، وتعترضنا المشاكل والمنازعات، وما هذه الوقائع كلها سوى مظاهر لحقيقة لم تّعُدْ تحتاج الى برهان، هي أن العالم بأسره، ونحن منه، يعاني أزمة مُستعصية في أسس تفكيره وتنظيمه، أزمة إن لم تُعالج بحزم ونفاذ بصيرة، ذهبت بالمجتمع الإنساني بكامله وأودت به إلى الهلاك والفناء».

ما العمل؟

وأمام هذا التوصيف الدقيق والمُخيف لحال العالم ومآله اذ لم يُدرك معنى الأزمة، يطرح «زُريق» ذلك السؤال المحوري والمركزي عَلى هؤلاء الذين يتحملون مسؤلية الفكر، وهو ماهو دور المٌفكر والرائد والمُصلح ؟

فيجيب: «أول واجبات المُفكر، بل واجبه ، الأساسي، في أوقات الأزمات هو أن يُحسْ بالأزمة ويحياها، فلا يّنّشغل عنها، بل يعيش أبداً تحت وطأتها، فالأزمة لا تكون حقيقة واقعة إلاٌ عندما يُشعَر بها ويُدرَك معناها وخطرها»…. ولا شك أن «زُريق» في خطابه هذا، كان يُخاطب نفسه، قبل سواها، وأنه كان يُحمّلها همها القومي، لهذا جاء عمله التاريخي السياسي رائداً لمسارات الأزمات العربية والعالمية معاً، فنشر سنة ٦٣ كتابه «هذا العصر المُتفجر: نظرات في واقعنا وواقع الإنسانية» وختم هذه المرحلة من أعماله بكتابه «أعظم من مُنتصرين» الصادر بالانجليزية سنة ١٩٦٨، لكن بين هذين العملين، ترك للفكر القومي العربي مصادره المهمة مثل «نحن والتاريخ عام ٥٩، ومعركة الحضارة، في سنة ٦٤، ومعنى النكبة مُجدداً، عام ١٩٦٧، ثم تطلع الى المستقبل بثلاثة كتب رائدة، وهي «نحن والمستقبل، ١٩٧٧»، و«مطالب المستقبل العربي: هموم وتساؤلات ١٩٨٣»، ويختتم حياته الفكرية بكتابه الرائع «ما العمل؟: حديث الى الأجيال العربية الطالعة» والصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية سنة ١٩٩٨، وهو بمثابة رسالة وداع لأمته والعالم ولشباب العرب…

بإسلوبه الأدبي الأخاذ ، والذي يتشابه مع أسلوب رفيقه الكبير ، ساطع الحصري، يُحدد «قُسطنطين زُريق» هدفه من طرح هذا السؤال الخطير، «ما العمل» والذي يستهدف بحديثه هذا الأجيال العربية الشابة في عموم الأمة العربية، فيقول:

«إنّ قّصدٍنا من هذا الحديث هو الحث عَلى تّحري، إمكانات، الأمل الحافز واحتمالات العمل المُجدي» ولكن يتعين علينا قبل الشروع في القيام بتلك المهمة الصعبة والإضطلاع بتحدياتها، أن نُدرك حقيقة خطيرة، وهي «إن مّطالب التحرر والتحضر لا تحصل بمسحة سحرية أو بقضاء قّدري أو بإنقلاب سريع، وإنما بالصمود الواثق والعمل الجاد من أجل استحقاق، ما يمكن تسميته بـ«حق تقرير المصير»، المنشود للمستقبل العربي»….

وبعد أن يُحدد الدكتور «زُريق» الأزمة بكل أبعادها في كتابه الخطير، من خلال خمسة فصول، جمعت ما بين الحديث الفلسفي العميق، وأهمية علوم المُستقبل، والتوجيه السياسي، والموضوعية التأريخية، والإرشاد التربوي، يطرح السبيل الصحيح والرؤية الواقعية لبلوغ هذا الهدف فيقول:

«فلنبدأ بأنفسنا، ثم بمن يجاورنا في ساحة الوطن أو في الساحات الإنسانية، مُكافحين مظاهر الفساد أينما تقع، وشاقين بثورتنا العقلانية / الخُلقية دروباً أمينة لمستقبل أفضل، مهما يّكُنْ طريقها وعراً أو منالها بعيداً، فالعبرة في، النضال، مُقاومة أو إصلاحاً، هي بالنوع لا بالكّمْ، وبالمستوى لا بالحجم…. ويبقى الصدق مع أنفسنا ومع الغير، نبراس الفضائل وضابطها»