على غرار التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (Brexit)، جاء فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل نحو عام ونصف ليعبر عن رفض جماهيري بات لسياسات أدت إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ولنسخة عولمية تم توظيفها لخدمة مصالح النخب، ولمقاربة تكنوقراطية للحكم لم تلتفت إلى مصالح التيار السائد والطبقات الوسطى.

في هذا السياق، يطرح مايكل ساندل، الفيلسوف السياسي الأمريكي وأستاذ النظرية السياسية بجامعة هارفارد، تساؤلا مهما حول أسباب تصاعد المد الشعبوي في أوربا على حساب التيارات الليبرالية.

تجلى هذا التصاعد في تراجع معدلات التصويت في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة للأحزاب الليبرالية وأحزاب يسار الوسط ، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وحزب العمال في بريطانيا، والحزب الاجتماعي الديمقراطي في ألمانيا، إضافة إلى تراجع معدلات التصويت للحزب الديمقراطي في إيطاليا إلى أقل من 20%، والحزب الاشتراكي في فرنسا، الذي حصل مرشحه للرئاسة على 6% فقط من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات العام الماضي.

الجذور التاريخية

في معرض الإجابة على هذا التساؤل، يرفض ساندل في محاضرته الهامة التي ألقاها في الجامعة الأمريكية في برلين، في أبريل 2018، بعنوان Populism, Trump and the Future of Democracy* (الشعبوية وترامب ومستقبل الديمقراطية) اعتبار تصاعد المد الشعبوي مجرد رد فعل عنصري ضد موجات الهجرة والتعددية الثقافية، أو شكلا من أشكال الاحتجاج الاقتصادي على تراجع فرص العمل تحت وطأة تغول التجارة العالمية والتكنولوجيا الجديدة؛ “إننا بذلك نتعامى عن جوهر هذه الاحتجاجات باعتبارها رد فعل سياسي اجتماعي ثقافي على فشل سياسي ذي أبعاد تاريخية”.

يبدأ ساندل مقالته بالتأصيل للجذور التاريخية للأزمة، التي يرجعها إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما أكد كل من رونالد ريجان ومارجريت تاتشر أن المشكلة تكمن في الحكومة، وأن الحل يتمثل في السوق.

وبعد خروجهما من المشهد السياسي، عمد خلفاؤهما، بيل كلينتون في الولايات المتحدة، وتوني بلير في بريطانيا، وجيرارد شرودر في ألمانيا، إلى ترسيخ عقيدة السوق – ولو على نحو أكثر اعتدالا – التي تقوم على أن آليات السوق هي الأداة الرئيسة لتحقيق الصالح العام.

خدمت هذه السياسات بقوة مصالح الطبقات العليا، ولم يفعل الديمقراطيون شيئا لمواجهة أزمات اللامساواة وزيادة سلطة المال، و”لم تعد الليبرالية ملهمة بعد أن حادت عن رسالتها الأصيلة في ’ترويض‘الرأسمالية المتوحشة، وإخضاع القوة الاقتصادية للمحاسبة الديمقراطية”.

بدا الأمر وكأن سُنة التغيير ستجري على هذه الأوضاع مع ظهور الرئيس باراك أوباما في المشهد السياسي. ففي حملته الرئاسية في عام 2008، قدم أوباما بديلا مثيرا للًغة الإدارية التكنوقراطية التي وسمت الخطاب الليبرالي على مدى العقود الفائتة؛ حيث أظهر أن السياسات التقدمية يمكن أن تتحدث لغة ذات طابع أخلاقي روحاني.

لكن النماذجية الأخلاقية والمثالية السياسية التي ألهمها خطابه كمرشح، لم تنتقل معه إلى الرئاسة؛ حيث وصل أوباما إلى الحكم في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما دفعه إلى الاستمرار على سياسة سلفه في أمولة الاقتصاد (هيمنة اللقطاع المالي على الاقتصاد).

وبعد أن ذهب خطابه الأخلاقي أدراج الرياح، راح أوباما يهدئ الغضب الشعبي العارم ضد فضيحة وول ستريت، بدلا من التعبير عنه، وهو ما أجج لحالة من الاحتجاج الشعبوي الذي اجتاح كافة ألوان الطيف السياسي، بدءا من حركة “احتلوا” (Occupy movement) وترشيح بيرني ساندرز على جانب اليسار، ووصولا إلى حركة “حزب الشاي” وانتخاب ترامب في اليمين.

إعادة التفكير بشأن السياسات التقدمية

يؤكد ساندل أن إدراك الأبعاد الأخلاقية والثقافية الكامنة وراء انصراف القواعد الشعبية عن الأحزاب الليبرالية، وعدم الاتكاء على التأطير الاقتصادي كسبب وحيد لهذه الظاهرة التي تتنامى على مدار ما يقرب من أربعة عقود، يمثل حجر الزاوية في استعادة هذه الأحزاب لهويتها، ومن ثم لرصيدها الحقيقي من الدعم الشعبي. في هذا السياق يتعين على الأحزاب مراجعة سياساتها فيما يتعلق بحزمة من القضايا المحورية.

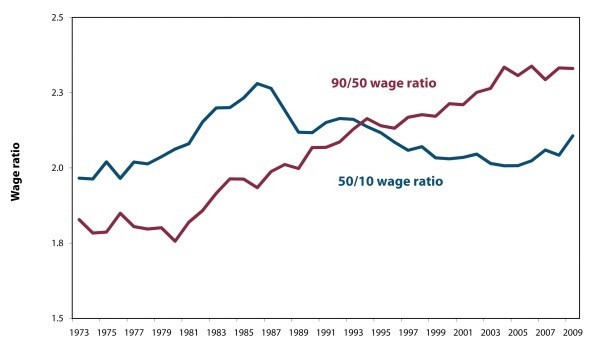

تفاوت الدخول

تتمثل الاستجابة المثالية لحالة اللامساواة في العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. إلا أن هذا يبدو أكثر صعوبة في الولايات المتحدة الأمريكية منه في الدول الأوربية. إذ تشير الإحصائيات التي يوردها ساندل إلى أنه من بين الأفراد المولودين في أسر تقبع في الخمس الأخير من “مقياس الدخل”، فإن 43% يبقون ضمن هذه الفئة، و4% فقط يتمكنون من الحراك صوب الخمس الأول على هذا المقياس.

كما تؤكد هذه الإحصائيات أيضا أن إمكانية التدافع والخروج من دائرة الفقر في كندا وألمانيا والسويد وسائر الدول الأوربية أصبحت أسهل مما هي عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.

لذا يتعين على التقدميين التعامل مباشرة مع إشكالية عدم تكافؤ الفرص بشكل مباشر، بدلا من الاكتفاء بمشروعات تهدف إلى مساعدة الطبقات الدنيا على ارتقاء درجات السلم الاجتماعي والاقتصادي الذي تزداد الفجوة بين درجاته بصورة مخيفة.

أهمية العمل

يتزامن فقدان الوظائف لحساب التكنولوجيا الحديثة والاستعانة بشركات خارجية مع الإحساس بتراجع التقدير المجتمعي للأعمال التي تضطلع بها الطبقة العاملة. ومع تحول النشاط الاقتصادي من صناعة الأشياء إلى إدارة الأموال، وإغداق التقدير على مصرفيي وول ستريت، تراجع التقدير المجتمعي للعمل التقليدي بدرجة مخيفة.

من المرجح أن يزداد استنزاف التقنيات الحديثة لمكانة العمل بمعناه التقليدي. وقد توقع منظرو منطقة وادي السيليكون الأمريكية، التي تمثل عاصمة التكنولوجيا في العالم، أن يأتي زمان تحل فيه الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في كثير من الأعمال. واستعدادا لهذا اليوم، اقترحوا تحديد دخل أساسي لجميع المواطنين كشبكة أمان. لكن ما تبين بعد ذلك هو أن هذا الاقتراح كان بمثابة توطئة للانتقال إلى عالم جديد لا مكان فيه للإنسان العامل.

وسواء كان هذا العالم حلم يجدر الاحتفاء به، أو تهديد يتعين مقاومته، إلا أنه في كل الأحوال يبقى سؤالا مركزيا ينبغي أن تجيب عنه السياسات الليبرالية.