لعقودٍ طويلةٍ ظلَّت السينما صاحبةَ التأثير الأكبر في وعي الجماهير لاعتباراتٍ عديدةٍ تتعلق بقدرتها الفذَّة على السيطرة على عقل المتلقي.. فعندما ينبعث ذلك الوهج الآخَّاذ في القاعة المظلمة؛ يكون المشاهد قد دخل مختارًا في حالة استسلام لذيذ لتلك الصورة الفاتنة التي لا تملك عليه جَنَانَه فحسب؛ بل تنتزعُه انتزاعًا من واقعه وتنقله إلى آفاق ربما يلتقي فيها بكل ما فاته من نفسه وأحلامه التي يسعى إليها والتي صارت بددًا أيضا..

هذا الأثرَ الخطيرَ لم يكن خافيًا على السلطة في كل مكان منذُ عرفَ الإنسانُ هذا الفن الساحر، وكانت لتلك المعرفة تجلياتها التي فرضت صرامةَ الرقيب من ناحيةٍ، ومن ناحية أخرى أخذت تُمْلِي على الأعمال السينمائية أنْ تكونَ أداةً طيِّعةً لها، ترسلُ من خلالِها رسائلها إلى الجماهير، وتمحو بها ما استقرَّ في وجدان الناس وعقولهم في أحيان أخرى.. وربما لا يكون من قبيل المبالغة أو عدم الإنصاف القولُ بأنَّ السينما استخدمت كثيرًا لتزييف الوعي وقلب الحقائق وتجميل القبيح وتشويه الحسن.. حدث ذلك على نطاقٍ يتسع عن الحصر. بل إنَّ كثيرًا من الأفلام التي تناولت التجارب السياسية للحقب السابقة لأنظمة كثيرة فى دول كثيرة قد ابتعدت تمامًا عن الموضوعية ونَحَتْ مَنْحَىً شديدَ التطرفِ في عرض المثالب أو تضخيم الإيجابيات. بينما يبقى الحكم الفني على قيمة العمل مُهِمًا للمعنيين بالشأن السينمائي، وهم من بوسعهم كشف عوراتِ كثيرٍ من الأعمال ،لم تكنْ مُبرَّأة عن الممالأة المقيتة، أو هي وليدةُ مُزَاوَجةٍ غيرَ مَشرُوعَةٍ بينَ الفَنِّ الرَّخيص والسلطة المُغْرِضَة.

السينما.. وثورة يوليو

ما لا يمكن نفيُه أنَّ ثورة يوليو استفادت من السينما استفادة كبيرة، لكنَّها – في نفس الوقت- كانت تبني على الأرض مُنجزها الاجتماعي الذي صارت قُطُوفه دانيةً للسَّواد الأعظم من المصريين.. لم تكن الثورة – في عنفوانها- بحاجة إلى التمجيد السينمائي، إذ كانت مُمَجَّدةً بحق في نفوس المصريين بما أفاءت عليهم من مكاسبَ حقيقيةٍ.. وقد حمل عام 1956، علامةً هامةً في طريق التعاون بين الثورة والسينما عندما طلب الرئيس جمال عبد الناصر من الفنان فريد شوقي عمل فيلم عن العدوان الثلاثي فكان فيلم “بورسعيد“.

في العام التالي كان القرار الجمهوري 975 لعام 1957 بإنشاء مؤسسة دعم السينما، ثمّ تمّ إدماج الثقافة في وزارة الإرشاد القومي في فبراير 1958، وبعدها أُنشئ المعهد العالي للسينما عام 1959.. ثم كان قرار تحويل السينما إلى قطاع عام؛ وصدر القرار بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للسينما عام 1962.

لم تكن تجربة “تأميم السينما” ناجحةً لأسبابٍ كثيرةٍ ،منها ضعف التمويل وتشديد الرقابة.. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الرئيس عبد الناصر قد تدخَّل بصفة شخصية للسماح بعرض أفلام مثل “صراع الأبطال” و”المتمردون” و”يوميات نائب في الأرياف” وعقب نكسة يونيو 1967، تدخل مجددًا لإيقاف قرار بمنع عرض فيلم “شيء من الخوف” لحسين كمال برغم أن الفيلم الذي كتب قصته ثروت أباظة قد “عرَّض” وألمح إلى شخص الرئيس ومجلس قيادة الثورة، من خلال شخصية “عتريس” وعصابته التي تعيش على السلب والنهب وإزهاق الأرواح.. وفي نفس العام الذي سبق رحيل الزعيم.. قدَّم كمال الشيخ فيلم “ميرامار” عن قصة نجيب محفوظ.. وقد حمل هذا الفيلم نقدا لاذعًا للثورة وتنظيماتها وتوجهها الاشتراكي.. ومع ذلك لم يمنع الفيلم من العرض.

في منتصف عام 1971، “تقرر الدولة تصفية المؤسسة العامة للسينما، وإنشاء هيئة عامة للسينما والمسرح والموسيقى. وتحول القطاع العام السينمائي إلى ضامن لدى البنوك، لتقديم القروض اللازمة لقطاع الأفراد، حيث يقدم التمويل اللازم مشروطا بموافقة الرقابة على سيناريو الفيلم”.

ثم كانت حرب العبور العظيم في اكتوبر 1973، التي وقفت السينما المصرية منها موقف العاجز، فقدمت عدة أعمال هزيلة لا ترقى لمستوى الحدث، منها فيلم “الرصاصة لاتزال في جيبي“1974، لحسام الدين مصطفى، وقد حمل الفيلم همزا و لمزًا خبيثًا في الثورة، لدرجة أنَّ “عباس” رجل الجمعية الزراعية الفاسد المغتصب كان رمزا للحقبة الناصرية، وذهب البعض إلى أنَّه رمزٌ للرئيس عبد الناصر شخصيًا ، في حين كانت فاطمة الفتاة المغتصبة هي رمزٌ لمصر المنكوبة، ولا يخفى على أحد أنَّ الجندي المنتصر محمد كان رمزا للعهد الجديد.

أفلام «الكرنكة»

في العام التالي 1975 أسفرت دولة “مايو” عن وجهها بظهور فيلم “الكرنك” لعلي بدرخان.. الذي كان وثيقة إدانة لكل من شارك فيه بحسب تعبير الناقد الراحل علي أبو شادي.. خاصة أنَّ المشاركين جميعا كانوا من قبل مناصرين للثورة، بل إنَّ بعضهم كان من أشد المدافعين عنها.. ولا عجب أن يبدأ الفيلم بانتصار أكتوبر وينتهي به، وهذا ما فرضته الرقابة تحديدًا على المخرج الذي اعترف أنه أجبر على ذلك.. وقد حفل الفيلم بالكثير من المبالغات الفجة.. ويبدو أنَّ الفيلم أنجز على عجل فلم يلتفت صانعوه إلى أنَّ الملابس وقصات الشعر و أنواع السجائر والسيارات كلها تنتمي لعام إنتاج الفيلم ولا علاقة لها بعقد الستينيات.. ولم يكن ذلك مهمًا بطبيعة الحال، فلم يكن الفيلم موجهًا للمتخصصين.. كان الهدف هو وصم تجربة لها ما لها وعليها ما عليها بكل النقائص، والأهم أن توصفَ بأنَّها تجربة هدمت الإنسانَ وإن أعلت البنيان!

لقد فتح هذا الفيلم الباب أمام موجة عاتية من الأفلام المسيئة لثورة يوليو، حتى اعتبر البعض تلك النوعية من الأفلام اتجاها ترعاه السلطة أطلقوا عليه “الكرنكة” أو أفلام مراكز القوى، مثل فيلم “امرأة من زجاج” 1977 لنادر جلال، والذي تناول ما عُرف بـ”مذبحة القضاء” 1969، وتلفيق القضايا للشرفاء من معارضي النظام.. وقد جاء التناول من خلال قصة حب قديمة تطفو مجددا على سطح الأحداث ويجنح العاشقان مندفعيْن نحو هاوية الخطيئة ما يتسبب في وفاة عدد من أفراد أسرة تحت عجلات سيارة كانا يستقلانها.. ويظهر الفيلم القانون في غيبة تامة، ويسىء إلى القضاء ويقدمه فى وضع يخالف الحقيقة جملة وتفصيلا.. ولا ينقضي العام إلا ويتحفنا “يحيى العلمي” بفيلمه “طائر الليل الحزين“.. وهو اجترار مكرر لقصة رجل الأجهزة الأمنية الفاسد الذي يمارس سلطات مطلقة ما يسفر عن اتهام بطل الفيلم في جريمة قتل هو بريء منها، لكن التفاصيل تكشف عن علاقة عابرة ربطته بالزوجة السرية لرجل الأجهزة، ما يكون من شانه تعقد الأحداث مع انحياز رئيس النيابة للشاب البريء.. ثم تنحل العقدة بثورة التصحيح المباركة في مايو 1971!

أكاذيب ومغالطات

ولأن الإساءة المدفوعة بل المأجورة في بعض الأحيان تؤدي إلى عكس أهدافها؛ فقد حملت تلك الأفلام الإساءة المباشرة لعقد السبعينيات التي أنتجت فيه.. فناهيك عن أن كل مفرداتها جاءت سبعينية صرفة، إلا أنها لم تكتف بذلك فقد استعارت –عن جهل- مصطلحات ظهرت في السبعينيات لتسيء بها إلى الحقبة الناصرية.. مثال ذلك فيلم “القطط السمان“1977 من إخراج حسن يوسف والذي يحوي قدرا فادحا من التلفيق والأكاذيب وينتهي بثورة التصحيح، في حين أن مصطلح “القطط السمان” هو مصطلح ينتمي لعقد السبعينات.

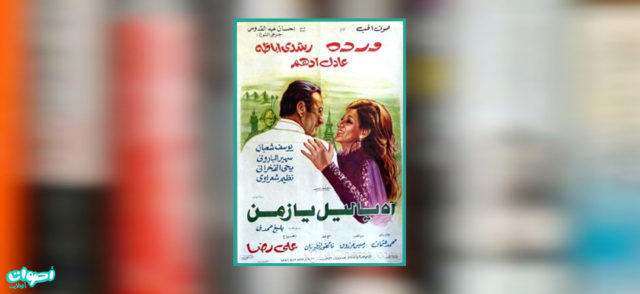

وفي نفس العام يقدم على رضا فيلم “آه ياليل يازمن” عن قصة لإحسان عبد القدوس بعنوان “محاولة إنقاذ جرحى الثورة” ولقد حاول صانعو الفيلم الإساءة لثورة يوليو بكل ما أوتوا من قوةٍ فجاءت محاولتهم حسب تعبير د. درية شرف الدين” مثالا للاستخفاف بعقلية المشاهد. إذ توخّت عرض كل توابل السينما المصرية لاستقطاب الجمهور الجديد في السبعينيات، الذي بدا كإفراز طبيعي للانفتاح الاقتصادي الذي أعلن كنهج اقتصادي للدولة 1974، وأنتج آثارا كان منها تردي المستوى الثقافي لمشاهدي الأفلام السينمائية”.

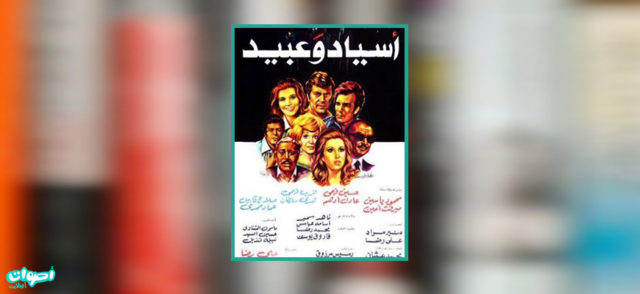

وفي العام التالي يكمل المخرج “علي رضا” طريقه الذي رُسم له بأيدٍ لا تعرف سوى التشويه- فيخرج فيلما بعنوان “أسياد وعبيد” يعيد فيه إلى الأذهان صورة رجل مراكز القوى الذي يدير البلد لحسابه، ويقتل المعارضين في المعتقل وينتهي به الحال مترديا من شاهق وقد اخترقت جسده أسياخ الحديد في إشارة إلى نهاية مدير السجن الحربي “حمزة البسيوني” الذي فقد حياته في حادث على طريق الإسكندرية.

أما فيلم “وراء الشمس” 1978، لـ محمد راضي فكان خليطا تغلب الفانتازيا على كثير من أحداثه، مع عدم إغفال الطريقة الرمزية، فيبدأ الفيلم بعملية اغتيال يقوم بها قائد السجن الحربي لأحد قادة الجيش لأنه يطالب بإجراء تحقيق في أسباب الهزيمة، في إشارة لمقتل المشير عامر.. ثم يتناول الفيلم مظاهرات الطلبة بعد ما سمي بمحاكمات الطيران.. مرورا بالصراع داخل أجهزة الدولة بين مراكز القوى، والتجسس على المواطنين وتلفيق القضايا للشرفاء، وليس انتهاء بالقتل المجاني للمعارضين في المعتقلات وعند سفح الهرم أيضا.

ثم يأتي الدور على فيلم “إحنا بتوع الأتوبيس”1979، لحسين كمال وهو مأخوذ عن حكاية وردت في بضع سطور في كتاب “حوار وراء الأسوار” لجلال الدين الحمامصي.. والكتاب مهدى للضابط الأسمر الذي رافقه في المعتقل ويقصد الرئيس السادات.. ويبدأ الكذب بقول البعض أن الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية.. وبالبحث لم نجد دليلا واحدا على صحة هذا الزعم، إذ وردت القصة مُجَهَّلة دون أية وقائع تفصيلية في حديث متخيل بين الكاتب ومجموعة من الطلبة.. لكن المعالجة السينمائية التي أعدها فاروق صبري حولت تلك السطور البائسة إلى سردية هجائية للعهد الناصري ،الذي خلا من كل شيء سوى الاعتقال العشوائي والتعذيب وإرهاب الدولة حسب زعم الكاتب.

لقد حوت تلك الافلام كما هائلا من الأكاذيب، ولم تستند إلى حقائق في معظمها؛ لكن الرابط الأقوى بينها هو ضعف القيمة الفنية في بعضها وانعدامها في البعض الآخر، كما أن حالة العجلة والاستسهال وعدم التدقيق في عناصر العمل الفني كالملابس والإكسسوار والديكور- التي صُنعت بها يدل بشكل واضح أنها كانت ذات أغراض أخرى.. وهذا ما أكده الدكتور جمال أبو شقرة مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس والذى أشار إلى أنَّ هذه الموجة من الأفلام جاءت ضمن أجندة الثورة المضادة التي دشَّنها السادات فور تسلمه السلطة.. وأضاف “أنَّ تمويلاً كبيرًا ربما وصل لملايين الدولارات جاء من قوى الثورة المضادة “الولايات المتحدة والإخوان المسلمين” لتشويه جمال عبد الناصر والتجربة الناصرية، التي شكلت صداعا مؤلما على مدى عقدين لقوى البغي والظلام في العالم أجمع.