قلنا ونقول وسنقول: إن مصر ليست مصرية فقط، إنها في عمقها عربية مسلمة أفريقية إنسانية، تفتح أبوابها للجميع ثم تصبغهم بصبغتها الإنسانية الرحيمة فلا يغادرونها ـ إن غادروها ـ إلا وهم خلق جديد.

من الذين فتحت مصر لهم أبوابها المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي حمته مصر وهيأت له أسباب الراحة والاستقرار فقال: «إن خريطة العالم الإسلامي تغيرت منذ الحرب العالمية الأولى، حيث انطفأ نور كل من الأستانة وإسطنبول بينما ظلت القاهرة وحدها قادرة على صناعة مجد الثقافة الإسلامية، فالقاهرة التى كانت قديمًا الطريق الأساسى للحجاج المغاربة هى الآن المركز الثقافى الأول بالنسبة للعالم الإسلامى».

رحيل الإمام

أمتنا هذه ولود ودود، ففي العام 1905 مات إمامها محمد عبده، فولدت الأمة أمامًا جديدًا، لقد ولد مالك ابن الحاج عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبي في الأول من يناير من العام 1905 بمدينة قسنطينة الجزائرية. كان والد مالك متعلمًا مثقفًا يعمل بالقضاء الشرعي، وأمه كانت سيدة بسيطة تساعد أسرتها بالعمل بالحياكة، وكانت فرنسا قد هبطت مثل ليل ثقيل على أرض الجزائر وأعلنت أن الجزائر جزء لا يتجزأ منها.

الإمام محمد عبده

دفع الوالد بولده إلى الكُتّاب لكي يتعلم العربية، و قد كان هذا الأمر خطيرا جدًا في زمن الاحتلال. وفي الكُتّاب تعلم مالك مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وحَفِظَ جزء «عم» من القرآن الكريم. وهنا نقف ونقول: لقد أمضى مالك في الكتاب أربع سنوات كاملة لم يحفظ خلالها إلا جزء «عم» ثم لم أجد رغم طول بحثي ما يؤكد أن مالكًا قد حفظ القرآن كاملًا في أي فترة من فترات عمره، فكيف أصبح هذا الرجل إمامًا من أئمة العلوم المرتبطة بالقرآن؟

إنه الفقه يا صاحبي، أي الفهم القائم على التأمل العميق والدراسة الدقيقة، فمسلم اليوم قد يختم القرآن تلاوة مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الواحد ثم يخرج منه كما دخله، أما أمثال مالك فلهم بصائر مضيئة تذهب إلى كبد المعنى.

غواية القصائد والأفلام

أن تتعلم وتتثقف في زمن الاحتلال فذلك هو عين الجهاد، لقد كان احتلال فرنسا للجزائر أسوأ من احتلال الصهاينة لفلسطين، فلقد تعاملت فرنسا مع الجزائر بوصفها مقاطعة فرنسية غابت عن أمها ثم ها هى الأم تعود لتضم ابنتها إلى أحضانها!

في ذلك الزمن البغيض ذهب مالك إلى المدرسة الابتدائية، وهوما لم يكن ميسورًا للجميع، وحصد الشهادة الابتدائية بتقدير جيد، ثم ذهب إلى المدرسة الثانوية بمدينة قسنطينة، وصنع لنفسه برنامجًا متميزًا، فكان يصحو مبكرًا لحضور دروس في الفقه الإسلامي كان يلقيها الشيخ «ابن العابد» وبعدها يحضر دروسا في النحو و الصرف، ثم يذهب إلى مدرسته الحكومية.

في المدرسة بدأ مالك في تذوق عبقرية الشعر الجاهلي، وقد سجل هو بلسانه ملامح تلك الفترة فيقول: «إن قصائد امرئ القيس و الشنفرى و عنترة و الفرزدق و الأخطل وأبي نواس، وحافظ ابراهيم و الرصافي وجبران خليل جبران و إيليا أبو ماضي، قد مارست على روحي ألوانًا شتى من الإغواء. في تلك الفترة تعرف مالك على الشيخ المجاهد «ابن باديس» وتعرف على تلاميذه وأصدقائه وتأثر كثيرًا بدروس ابن باديس وبدعواه للتجديد والإصلاح ومقاومة المحتل.

ابن باديس

في أيام المراهقة تلك، كان مالك يفكر كثيرًا في عمل بطولي ضد الاحتلال كأن ينسف مخزن ذخيرة أو يستولي على مبنى من مبانيه التي يتمركز فيها، سنقول: إن من حسن حظ الأمة أن مالكًا لم يفعلها فكلٌ ميسر لما خلق له، ومالك مخلوق للفكر وليس للسلاح.

عن بداية شباب مالك يكتب الكاتب الجزائري عبد المالك حمروش فيقول: «أحب مالك مشاهدة السينما فكان شديد الإعجاب بالشريط الوثائقي الأمريكي «أسرار نيويورك» الذي كان يعرض في قسنطينة أثناء الحرب العالمية الأولى». و قد اضطر يوما إلى بيع حذائه كي يشتري تذكرة الدخول لمشاهدة هذا الشريط الوثائقي.

عبد المالك حمروش

و تركت فيه تلك الأشرطة السينمائية انبهارًا و ألمًا في نفسه، فالإبهار لما وصل إليه الغرب من حضارة، و الألم لما آل إليه العالم الإسلامي من تخلف و تقهقر فدفعه ذلك إلى البحث عن الأسباب العميقة لهذا التقدم الغربي بدل الاكتفاء بالقشور و استهلاك ما تنتجه الحضارة الغربية، وسيقول ابن نبي: «إن الحضارة لا تكمن في استيراد و استهلاك السلع الغربية، بل الحضارة هي القدرة على إنتاج هذه السلع، المسلم يستهلك منتجات الغرب فيشاهد التليفزيون ويركب السيارة أو الطائرة لكن دون أن يسأل نفسه كيف صنعت هذه المنتجات؟. المسلم كالطفل الصغير الذي ينبهر باللعبة دون البحث في كيفية صنعها، يجب القضاء على هذه الذهنيات الطفولية إذ أردنا الدخول في الحضارة و اكتساب التكنولوجيا».

اللقاء مع العدو

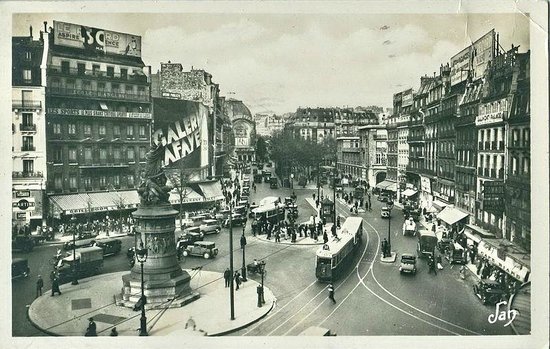

في العام 1925 أنهى مالك دراسته الثانوية، وكان يجب عليه العمل، فلم يجد عملًا في بلده فقرر السفر إلى باريس. فباع كل ممتلكاته لتغطية مصاريف السفر، وصل مالك إلى فرنسا، فماذا رأي؟.. لقد رأي أن كل شعارات الثورة الفرنسية تخص أصحابها لأن نظرة الأوربي إلى العرب نظرة عنصرية جدًا، فالأوربي لديه أفكار راسخة عن العرب والمسلمين تضعهم في أدنى السلم الإنساني.

مالك المتعلم المثقف عمل في مصنع لإنتاج الأسمنت، ثم ثقل عليه العمل فعمل في مصنع للزجاج، ثم ثقل عليه العمل فعرف أنه سيحرم من كل عمل مرموق لأنه يحمل اسمًا عربيًا مسلمًا، فصنع لنفسه اسمًا فرنسيًا، ولكن هيهات فهو عربي مسلم تحت أي اسم عاش، عضه الجوع فباع معطفه الجديد بثلث ثمنه لكي يأكل، ثم باع كتبه التي كانت من تأليف مصطفى المنفلوطي وابن خلدون والكواكبي وغيرهم من أعلام الكتابة الذين كان مالك يحب قراءة أعمالهم.

أخيرًا ولكي لا يهلك من الجوع أرسل إلى أهله طالبًا ثمن تذكرة العودة. نعم فشل مالك في العثور على عمل، ولكنه نجح في رؤية عدوه في عرينه.

في مدينة النقاء

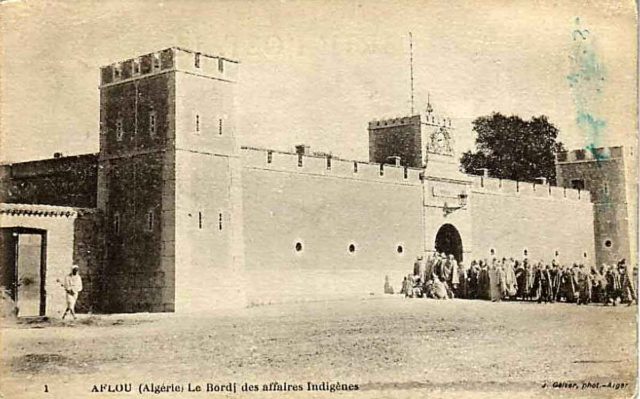

عاد مالك وبداخله سؤال ملح «ما العمل؟»، لقد عرف كيف تقدموا وكيف تخلفنا، فكيف نسد تلك الثغرة؟ مساحة الجزائر تزيد على المليوني كيلو متر مربع، مدنها الرئيسية كانت مرتعًا للمحتل، ولا يمكن لمالك أو لغيره أن يدعو لصحوة جزائرية تحت عين المحتل، لقد كانوا يراقبون أفكار مالك وهو طالب في الثانوية، ولذا فقد اختار بلدًا بعيدًا عن وجود المحتل، بلدًا يتمتع بنقاء الفطرة العربية الإسلامية، لقد ذهب إلى مدينة «أفلو» التي تقع غرب مدينة الأغواط التي تعد بوابة الصحراء الجزائرية.

مدينة «أفلو»

نقاء تلك المدينة جعل مالكًا يجلب إليها أعدادًا من مجلات «الشهاب» لصاحبها ومؤسسها عبد الحميد بن باديس. ابن باديس أب مؤسس من آباء الصحوة العربية الإسلامية، دور ابن باديس في حياة وفكر مالك جعله يكتب: «لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات ابن باديس فكانت ساعة اليقظة، وبدأ الشعب الجزائري المخدر يتحرك، ويالها من يقظة جميلة مباركة».

في «أفلو» ومن خلال عمله بالقضاء رسم مالك لأهالي المدينة خطط الاحتفاظ بأرضهم محصنة ضد مطامع المحتل، كما عمل على تعريفهم برجال الصحوة في المدن الكبرى لكي لا تظل المدينة غارقة في عزلتها.

بعد أفلو ذهب مالك إلى مدينة «شلغوم العيد» و هي مدينة في الشرق الجزائري واقعة بين قسنطينة و سطيف حيث وجد منصبًا شاغرًا في السلك القضائي، ثم سرعان ما تشاجر مع واحد من المحتلين فقدم استقالته من العمل.

الهجرة مرة ثانية

جاء العام 1929 حاملًا مناسبتين قاسيتين، الأولى أن مالكًا حاول الحصول على عمل أي عمل ولكنه فشل حتى في العمل في مطحنة. والمناسبة الثانية كانت التجهيزات الفرنسية للاحتفال بمرور مئة سنة على احتلال للجزائر. وأيامها ضاق مالك بكل شيء حتى أنه لم يكن يغادر بيته إلا للضرورة القصوى.

من المنطقي أن يحتفل المحتل بنجاحه ولكن أن يشاركه بعض أبناء البلد الاحتفال فتلك هى الكارثة، وتلك الكارثة وقعت على قلب مالك ففجرت بداخله بحثًا معمقًا سيعمل عليه ما بقي له من عمر، وسنعرفه نحن تحت عنوان «قابلية الشعوب العربية للاستعمار».

جاء العام 1930 ليحتفل الفرنسيون والقابلون باستعماره بمرور مئة سنة على دخولهم الجزائر، فسافر مالك إلى باريس، وهذه المرة لم يكن يبحث عن عمل، بل كان يبحث عن حل للمأزق، والحل في باريس حيث العلم، هم هزمونا في ميدان الفكر قبل أن يهزمونا في ميدان الحرب، ولن ننتصر حتى نتحرر فكريًا.

كان الفكر في معهد الدراسات الشرقية بباريس، لكن المعهد رفض قبول أوراق مالك. فقد كان الفرنسيون يعرفون تمرد قلبه ويعرفون كم هو عصي على القبول باحتلالهم لبلاده فقرروا حرمانه الفكر الذي هو غاية الهجرة وهدفها.

كان مالك فقيرًا وقد باع كل ما يمتلك لكي يسافر خلف الفكر فماذا سيفعل وصوت أمه يجلده: «اذهب وتعلم ولا تعد إلا وأنت عالم».

لكي يسري عن نفسه ذهب مالك إلى متحف للفنون والصناعات، وهناك وجد حلًا للمشكلة، فعندما شاهد النماذج الأولى للطائرات والبواخر وكل أدوات أدوات السطوة الأوربية أدرك أن هؤلاء القوم قد أقاموا حضارتهم على المجسمات والماديات والعقليات، فعليه أن يتعلم علمهم ويخاطبهم برموز حضارتهم.

ضاع حلم دراسة الأفكار في معهد الدراسات الشرقية فذهب مالك إلى مكان لا يُتَوقع من مثله الذهاب إليه، ولكنه الشاب الذي وهب عمره لحل مشكلة أمته، ذهب لدراسة الكهرباء والجبر والهندسة في معهد اللاسلكي لكي يتخرج مهندسًا كهربائيًا.

بوابة خديجة

لم يعد مالك إلى الجزائر، وأصبح عمدة من عمد باريس فهو يطوف بأحيائها ليلًا ونهارًا ليتعرف على رفاقه المغاربة وعلى كل المسلمين المقيمين بباريس، لقد جعل من نفسه صوتًا يصرخ طالبًا التجديد لكي تستيقظ الأمة من نومها.

تزوج مالك من شابة فرنسية سرعان ما أسلمت وأصبح اسمها خديجة، كان يرتل القرآن أمامها فلا تفهم منه شيئًا ويأخذها جرس الآيات فتطلب تفسيرها فيفسرها لها فتقص عليه دفائن عقيدتها الأولى فيتناقشان بحرية وصراحة، كانت خديجة بابًا ذهبيًا عبره مالك لكي يتعرف بحق على العقلية الأوربية، فمن خلال حواراته معها، بنى مالك أسس مدرسته في التجديد. الأوربي لن يحترم سوى العقل، وعليه يجب أن يخاطب عقل الأوربي أولًا، فلا معنى لأي تجديد ليس قائمًا على أسس عقلية متينة.

زوجة المفكر الجزائري مالك بن نبي

نشاط مالك ضد الاحتلال لفت نظر المحتل فألقى به في السجن لكي يمنعه من عمليات التحريض التي كان يمارسها وهو في قلب باريس، في السجن تأتيه فكرة كتابه العلامة «الظاهرة القرآنية» فيكتبه وهو سجين.

وبعد الإفراج عنه وخروج فرنسا منتصرة من الحرب العالمية الثانية توالت كتب مالك التي خصصها للمناداة بالتجديد والصحوة، نذكر منها «لبيك» و «شروط النهضة» و «وجهة العالم الإسلامي».

ومع تأليف الكتب وممارسة النشاط الثوري وجد لمقالاته مكانًا في صحيفة الليموند الفرنسية الشهيرة، وعندما اندلعت الثورة الجزائرية ضد المحتل كان مالك أشهر من نار على علم، فهو أحد غارسي بذرة الثورة، عاد إلى بلده في مطلع الخمسينات ولكنه أدرك أن المحتل سيقتله فسافر إلى القاهرة التي رعته وقامت بترجمة كتبه لكي يطالعها العرب بلغتهم.

كان مالك في القاهرة عندما تزعم عبد الناصر حركة عدم الانحياز فشعر مالك بأن عمره لم يضع هباءً، فما كان ينادي به ها هو يتحقق أمام عينيه فكتب كتابه المخلد لتلك الفترة «الفكرة الأفريقية الآسيوية».

نبوءة النهاية

بعد انتصار الثورة الجزائرية عاد مالك لكي يطمئن على ما بذر وغرس، ثم عاد إلى باريس ليواصل جهاده الفكري، ثم عاد ثانية إلى بلده ولكنه تعرض لعدوان فظ، فقد هاجمته جماعة لعلهم من عبيد الاحتلال قاموا بضربه في قلب الشارع حتى كاد يلفظ أنفاسه.

ثم جاء يوم السادس من أكتوبر من العام 1973 ورأي مالك بعينيه انتصار رمضان العظيم، ساعتها تناول مفكرته الخاصة وكتب: «إني أشعر أكثر فأكثر في السنة التاسعة و الستين من حياتي بشعور ارتياح، و إني كرجل على ظهره حمل ثقيل، يشكر المولى تعالى أن وفقه على نقل الحمل أبعد وأطول ما يمكن، و لكنه ينتظر وقت وضعه، إن حياتي كانت ثقيلة الحمل، و قرب السبعين من عمري فإني أستشف نهايتي بارتياح». وفي صباح 31 أكتوبر عاد مالك إلى ربه بعد أن نصح أمته وعمل على صحوتها.

الوفاة

توفي مالك بن نبي يوم 4 شوال 1393 الموافق 31 أكتوبر 1973.