على الرغم من تعدد اتجاهات ممثلي تيار التنوير في الثقافة المصرية والعربية، حول سبيل الخروج من المأزق الحضاري، الذي يقودنا إليه دعاة الجمود والجهل والتخلف، إلا أنهم يتفقون على أن الخطوة الأولى في هذه الرؤية هي «استبدال العقل بالنقل». والحقيقة أن هذه البداية وحدها كفيلة بأن تئد أي محاولة للقيام بما يطمح إليه أصحاب هذه الرؤية، لأن تباين الإدراكات لمفهومى «العقل» و«النقل» يحدِث حاجزًا نفسيًا وعائقًا معرفيًا وقيدًا يحول دون الحوار مع الطرف الآخر، ودون محاولة تعميقه.

إن هذه الملاحظة المتكررة في العديد من الأطروحات العاكسة للتباينات المعرفية للباحثين والمفكرين تشير بوضوح إلى أهمية بذل الجهد في إعطاء مساحة واسعة لمسألة تحرير المصطلحات والمفاهيم، لأن الاستسهال في استخدامها ومحاولة القفز غير المنظم لكثير من اتجاهات القضايا التي تتطلب بطبيعة الحال تخصصات معرفية متنوعة للإلمام بأبعادها المتباينة، يجعلنا ندور جميعا في دائرة مغلقة لا سبيل للخروج منها إلا ببيان المصطلح وتحرير محل النزاع.

هذا الإشكال يمكن إبرازه في تعاملنا مع كثيرٍ من القضايا الكلية المطروحة على الساحة الفكرية، ومثله وضع الدين في مقابل العلم التجريبي، ووضع الخطاب الديني في مقابل الخطاب العلماني، دون اتفاق على المراد من هذه المصطلحات أو على الأقل تحديده، وهو ما لم نجد فيه كبير جهد، لا من المؤسسات المعنية ولا من جهة المفكرين المهتمين بمثل هذه القضايا المعرفية، فالواقع أن كل مفكر أو مؤسسة يتناول المصطلح/المفهوم من منظوره الضيق وتخصصه المحدود في معزلٍ عن بقية أقرانه، ومن ثم لا يقف الجميع على أرضية مشتركة، ولا يلتقون على أرض محايدة.

العقل والنقل.. هل هما ضدان متقابلان بالضرورة؟

ينطلق بعض هؤلاء المفكرين من حكم مطلق بأنه لا سبيل لدينا سوى الاختيار بين المتقابلات، وهنا يحق لنا أن نتساءل: لماذا سادت هذه النظرة الاختزالية الضيقة فكرنا المعاصر حتى صرنا نضع العقل في مقابل النقل؟ وهل هما متقابلان في الحقيقة؟ يتوجب علينا بداية أن نعرف ما المقصود بكل من العقل والنقل، ولنا أن نسأل: هل في استطاعة العقل وحده أن يصل إلى اليقين في جميع مسائل الوجود؟ هذا السؤال الأساس تتفرع عنه عدة أسئلة أخرى مهمة منها: هل في استطاعة العقل أن يبرر يقينه بإدراكه أو يقينه بإدراك الحواس؟ وهل في استطاعته أن يجاوز دائرة الوجود الطبيعي إلى ما بعد الطبيعة؟ قد ينشأ لدى البعض تصور مغلوط للعقل فيراه يتمتع بكينونة مستقلة، كما يتصور مضامينه على أنها موضوعية. ينبغي أن نضع تصورًا منضبطًا للعقل قبل الدعوة إلى اعتماده كبديل عن النقل. وقبل ذلك لا بد أن نسأل عن المسوّغ الذي من أجله يتوجب علينا استبعاد النقل؛ الذي يطلق في العلوم الشرعية ويراد به الوحي الإلهي. ينبغي أولًا وقبل كل شئ أن نقف على هذه الإطلاقات والمعاني، حتى ندرك مجال كل منهما، ودوره في الخريطة المعرفية اللازمة لبناء حضارة إنسانية.

الإنسان بوصفه «حيوانا ناطقا» – كما يعرّفه علماء المنطق – عبارة عن كائن حي تتصل فيه الذات المفكرة بالذات الجسدية، أي أنه يتكون من عقل وجسد، هذا الجسد يشتمل على الحواس الخمس المعروفة، والتي بها يدرك الإنسان الأشياء المادية من حوله، ثم يأتي دور العقل بعد ذلك، للربط بين هذه الإدراكات وتحليلها والوصول الى نتائج وأحكام عامة بشأنها، مما يعني أنهما – أي العقل والحس – مصدران مهمان في تكوين المعرفة الإنسانية، ولا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر.

لكن باستقراء المعارف والعلوم نجد أن هناك بعض المعارف العليا والتصورات الكلية التي لا يستطيع العقل إدراكها بمفرده، كما أن الحواس غير قادرة على الوصول إليها، والتي تعرف بما وراء المادة (الميتافيزيقا) أو الأمور الغيبية، لذلك كان لا بد من مصدر ثالث يمدّنا بمثل هذه المعارف. هنا يأتي دور النقل أو الوحي الإلهي، لتتكامل المعرفة الإنسانية وتجمع بين متطلبات المادة والعقل والروح.

إن ماهية الإنسان من المنظور الديني أعمق وأوسع بكثير من التعريف الذي وضعه المناطقة والفلاسفة، لأنها تشتمل على الجوانب الثلاثة «البدن والعقل والروح». حاصل مجموع هذه الثلاثية هو الذي يقود الإنسان للسؤال والبحث في الموضوعات النهائية والأسئلة الوجودية، كالسؤال عن ماهية الوجود وحقيقته، وعن المبادئ والعلل والغايات؛ ليعرف الإنسان من أين جاء وإلى أين سيصير، وماذا ينبغي عليه أن يكون. إن إنسانيتنا تزدهر كلما انشغلنا بمثل هذه الأسئلة نتأملها ونفكر فيها، محلّقين بأرواحنا بعيدًا عن دائرة المادة وآثارها.

بالعقل وحده لا يقوم الإنسان

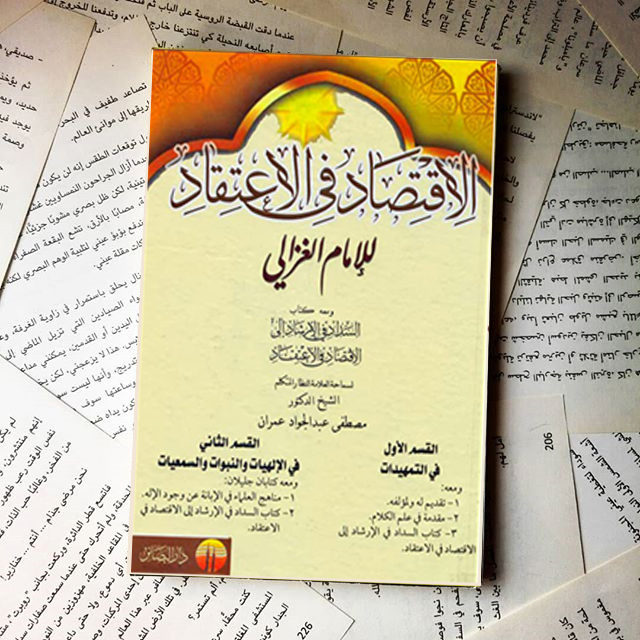

لقد تنبّه علماء المسلمين لمسألة معرفة ما هو غيبي (ميتافيزيقي) من أجل الإيمان به وتصديقه حسب المنهج المناسب للوصول لهذه المعرفة، حتى ان الإمام أبوحامد الغزالي قد أفرد لها بابًا مستقلًا في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد تحت عنوان: في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع وقضى بجوازها العقل، فقال: «إن ما لا يُعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يُعلم بدليل العقل دون الشرع، وإلى ما يُعلم بالشرع دون العقل، وإلى ما يُعلم بهما معًا». هذه القسمة الثلاثية تبيّن لنا أن للعقل دور مهم، لكنه وحده لا يكفي بسبب محدوديته، واعتماده على الحس المتغير، فلا بد إذن من مصدر آخر للمعرفة، هذا المصدر هو الشرع أو الوحي الذي يجبر قصور العقل ومحدوديته وفي نفس الوقت لا يتعارض مع مبادئه. وهذا ليس معناه أن العقل أداة عاجزة عن الوصول إلى الحقيقة، بل ينبغي التفريق بين وجود حقائق العقيدة وبين كنهها وتفاصيلها وما هي عليه، فالعقل قادر على إثبات وجود الحقائق الكبرى والبرهنة عليها، لكن التخبط يبدأ عندما يخوض في محاولة تعقل الكيفيات التي تكون عليها الحقائق الغيبية لأنها غائبة عن الحواس، ومن ثم لا يستطيع الانسان النفاذ إلى عوالمها المفارقة، فيأتي دور الوحي ليكون نور على نور.

إننا اليوم نفتقر إلى هذه النظرة التكاملية، لذا نجد أنفسنا أمام مشكلة تأسيسية، تتجلى في غموض المصطلحات وهلاميتها، وربما توظيفها والتعصب لها. أيضًا تظهر أمامنا فكرة التخصص الدقيق في بعض القضايا، والذي قد يكون مفيدًا في تعميقها، لكنه في الوقت ذاته يعكس قدرًا من القصور المعرفي في الإلمام بأبعاد القضية المختلفة.

إن تحرير المصطلحات يعطي تواصلًا أوسع وأعمق في الحوارات والمناقشات ومن ثم التوافقات، والواقع يؤكد على وجود قصور في التواصل بين المؤسسات وأصحاب الرأي من خلال فهم ووعي لإدراك دلالات المفهوم المتنوعة سواء كان على المستوى اللغوي العام أم على المستوى الاصطلاحي الخاص. قد تبدو هذه القضايا والاجراءات شديدة الحساسية وفيها نوع من «القدسية» لكن يجب الا يمنعنا هذا من الخوض فيها، إذ أن الدائرة تتسع يوما بعد يوم لتشمل العديد من التقابلات التي تتسبب في كثير من الإشكالات في واقعنا المعاصر، مما يجعلنا في أمس الحاجة الى العمل الجاد على وضع منهجية للتعامل مع المفاهيم والمصطلحات.