إن جهدنا في الكتب المؤسسة للعنف يهدف إلي الكشف عن طبيعة هذه الكتب وأنها أيديولوجيا لأصحابها باسم الدين واتُخذ الدين فيها مجالا لجعله بطانة لتلك الأيديولوجيا، بيد أنها في النهاية عمل سياسي وتفسير للدين من منظور سياسي جعل من أهداف واضعي تلك الأيديولوجيا مركزا ومنظورا للتفسير للدين ، وهو ما قاد إلى العنف فالتفسير الخاطئ للدين يقود إلي الغلو والتشدد وتحميل الناس فوق ما يطيقون ومن ثم وضعهم في محنة مع واقعهم إما بالاعتزال له أو رفضه وتكفير من لا يوافق علي السير معهم أو في النهاية استخدام القوه لتغييره لأن الواقع للأمم والمجتمعات الذي تكون في آلاف السنين لن يتغير بسهولة وإنما يحتاج إلي التسديد والتقريب والنظر الصحيح إلي يقدر الواقع تقديرا صحيحا ويقدر الأحكام الشرعية المناسبة له تقديرا صحيحا.

ابن تيمية الذي سعي بعض هؤلاء الأيديولوجيون ممن وضعوا الكتب المؤسسة للعنف لتوظيفه لصالح أيديولوجيتهم لم يكن جزءً من مشروعهم علي الإطلاق ولا التقي بهم ولا تناقش معهم ولا رأي أحوالهم وأفعالهم وبينه وبينهم في الأحقاب ما يبلغ سبعة قرون ، وهو لم يضع كتابا محددا كالمصطلحات الأربعة أو معالم في الطريق أو فسر القرآن تفسيرا أيديولوجيا يخاطب من خلاله تنظيمه أو جماعاته ، ولكن كل ما كتبه ابن تيميه كان شائعا للمسلمين جميعا في هذا الوقت كما كانت كل كتاباته يُقصد بها وحدة الأمة والدفاع عن عقيدتها وحوزتها وأهلها في مواجهة الحملات الصليبية وحملات التتار التي أسقطت الخلافة ومضت تستحوذ علي بلاد المسلمين حتي وصلت دمشق واتجهت لمصر عبر فلسطين للسيطرة عليها ، لم تكن الأمة موضوعا للتشكيك في إسلامها أو الحكم بالتكفير علي أهلها أو وصم تاريخها وحضارتها وعلمائها بالجهل أو مفارقة المنهج الصحيح ، كما أنه قاتل التتار ووقف في صف المماليك واعتبرهم الطائفة المنصورة رغم ما كان بهم من قصور ومخالفة كبشر للمنهج الإسلامي القويم ، ولكنه كان يعمل قواعد الأصول في دفع شر الشرين بتحمل أدناهما وتحصيل أفضل الخيرين نفعا ومصلحة للناس وإن فات ماهو أقل منه ، وكانت الشريعة عنده قائمة علي تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما وهو المشروع ” .

فمشروع بن تيمية هو مشروع يدخل في نسق التيار الرئيسي للأمة المسلمة ويعززه وينزع منه غلواءه في بعض ما توجه إليه الحنابلة في بغداد والبصرة ، أو بعض ما توجه إليه الصوفية وأصحاب الذوق أو في بعض ما توجه إليه الحكام في اختراع سياسات وأنظمة للحكم والعقوبات تبتعد عن الشريعة أو بعض ما توجه إليه الفلاسفة أو المتكلمين في التحزب لفلسفتهم وتقديمها علي الشريعة أو مذاهب الكلام وانحيازاتها الفرقية ، فكان يقارب ويسدد ويقف مرابطا علي الثغور التي يراها واجبة السد والوقوف بإزائها لحمايتها ، فمشروعه كان شائعا للأمة كلها وكان مجتهدا للأمة ووحدتها حاميا لحدود بلدانها ومرابطا علي ثغورها ومجاهدا تحت راية من يقوم بمواجهة أعدائها ،،

والرجل كان متضلعا من العلم بجميع فروعه فقها وأصولا وعقيدة وتفسيرا وكلاما وفلسفة وحديثا ونقدا وتأسيسا لمناهج جديدة في الفكر والسير نحو توحيد العقل والفكر والمصير ، وأنتج مشروعه الفكري آثاره في دحر الصليبين والتتار ودعم الصالحين من الحكام المماليك بقدر ما أبدوا قياما للحفاظ علي الشريعة والدين كحاله مع الناصر محمد بن قلاوون .

هناك فرق هائل بين سير ابن تيمية الذي كان اجتهادا للأمة ووحدتها وحماية ديارها وحدودها ، وبين سير الأيديولوجيين ممن أسسوا للعنف والذين جعلوا الأمة هدفا وغرضا لأهدافهم الأيديولوجية فحقروا منها ووصفوها بالجهل والشرك والكفر و أن وجودها انقطع عن الأرض ، ووضعوا قواعد جديدة لمفهوم الدين والعقيدة منها البيعة والجماعة و الأمير والإمامة والطاعة والأتباع والحاكمية والجاهلية ، بل إن مفكري هذه الأيديولوجيا المتوهمة والمثالية والخيالية اعتبروا أن أي محاولة فقهية للتعامل مع النوازل التي تواجه الأمة نوعا من التكيف واليأس والتخاذل ، فلا هم واجهوا الواقع ووضعوا خططا ليتعاملوا بها معه ، ولا هم تركوا غيرهم ليضعوا هم خططهم لمواجهته ، والتعامل مع الواقع يختلف عن الإطلاقات العقدية المتعالية عليه ، وعن الأيديولوجيا التي لا تمتلك أدوات لمواجهته .

ومعلوم أن العقائد موضع إجماع بينما الفقه وهو أداة التعامل مع الواقع تتنازعه الأنظار والأفهام ، بينما السير والحركة في الأرض والضرب فيها تفترض قراءة الواقع ومعرفة ما يحسن التعامل به معه وفق تقدير المصالح والمفاسد وتحقيق ما ينفع الناس في الأرض من لم شعثهم وتحقيق وحدتهم وجمع كلمتهم ونبذ منازع الغلو والتشدد عنهم والتسديد والتقريب في النظر إلي أحوالهم فلا يحملوا فوق طاقتهم ولا يحملوا ما لا يمكنهم أن يقوموا به فما خُير النبي صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، وأن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين لأن فيه سعة ويسر وتنوع في الاجتهادات ولن تعدم أن تجد فيه ما ييسر علي الناس أمرهم ولا يأخذهم إلي المهاوي والمهالك .

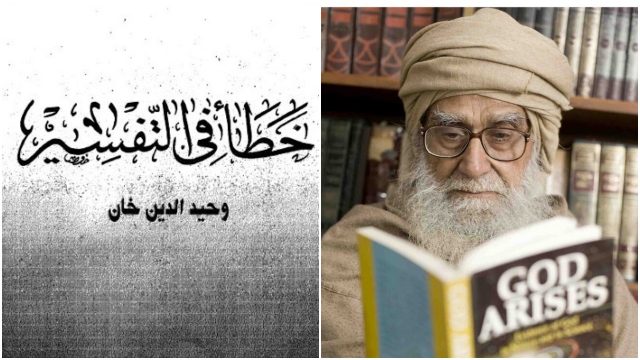

سوف أختم بما أشار إليه وحيد الدين خان في مختصره لكتابه ” خطأ في التفسير ” إن الإسلام ينظر إلي السلطة السياسية علي أنها شيء مرغوب فيه ، إلا أنها إنعام إلهي يستحقه أهل الإيمان لوفائهم بمسئولياتهم “وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعدهم خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا “

وهذا الوعد يأتي في حالة واحدة فقط عندما يقيم عدد معتبر من المسلمين الدين الإلهي في أنفسهم أولا ، وبعد إقامة الأمور الأساسية من الدين يمكن أن تظهر الفرص السانحة لإقامة القوانين الدينية التشريعية .

وهذا الوعد يأتي في حالة واحدة فقط عندما يقيم عدد معتبر من المسلمين الدين الإلهي في أنفسهم أولا ، وبعد إقامة الأمور الأساسية من الدين يمكن أن تظهر الفرص السانحة لإقامة القوانين الدينية التشريعية .

إن اللهاث خلف السلطة السياسية والسعي لإقامة الدولة التي تقيم الشريعة ظنا أن الشريعة لا يمكن أن تقام بدونها فذلك وهم خاطئ ، ومن الخير أن يعمل الشباب المسلم ضمن مجتمعاتهم لكي يكونوا قوة لأمتهم بعيدا عن التنظيمات السرية والأيديولوجيا المخادعة ، إن الزمن قد دار دورة كاملة اختبرت فيها أيديولوجيا التنظيمات السرية واستخدام القوة والعمل بديلا عن المجتمع والأمة وبموازاتها وفي مواجهتها ، وعلينا أن نجاوز ما ثبت خذلانه وفشله لنؤسس لبدايات جديدة تجعل من الاجتهادات الجديدة اجتهادات للأمة وليس في مواجهتها وأن تكون تلك الاجتهادات شائعة بين الناس جميعا ولا تكون خاصة بفصيل أو تنظيم أو جماعة، وأن يكون الفاعلون من الشباب وغيرهم جزءً من مسار عام للأمة يكونون هم جزءً منهم وأن يكون وجودهم وجودا لطيفا بين أبناء أمتهم بلا نزعات للسطو أو القيادة أو السيطرة أو فرض الرأي فأن تكون واحدا من الناس في الحق والخير خير من أن تكون زعيما يشار إليك بالبنان في عمل مغامر سوف يبدد الطاقات ويفتح الأبواب مشرعة علي الفتن والانقسام والمواجهة والإجلاب.