المراقب للشأن المصري، منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن، يلاحظ غياب الجنوب المصري عن جملة الأحداث المهمة، وما أكثرها، بحيث تتم الأحداث وتنقضي ولا يذكر أحد مساهمة فعلية للجغرافيا الجنوبية في تغيير الأمور أو تطويرها، لا يتدخل الجنوب إلا لِمَامًا كأن الأمر لا يعنيه في شيء.

في الحقيقة، كواحد أنتمي إلى أحد الأقاليم الجنوبية العريقة، واجهني هذا السؤال كثيرا من الأصدقاء والمعنين: أين الجنوب؟ وكثيرا ما كنت أسكت؛ حتى وجدت السكوت يسيء إلى “بلادي البعيدة” أكثر مما يسيء إليَّ كشخص قد لا يكون مالكا تفسيرا للحالة على الرغم من انتمائه الأكيد إلى موقع فاعل حيوي هناك.. قلب جنوب الصعيد المصري “قنا”!

محافظات الجنوب المصري

من البعد الشمالي إلى البعد الجنوبي: سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان (أقصى الجنوب) ومن جهة الجنوب الشرقي محافظة البحر الأحمر ومن جهة الجنوب الغربي محافظة الوادي الجديد.

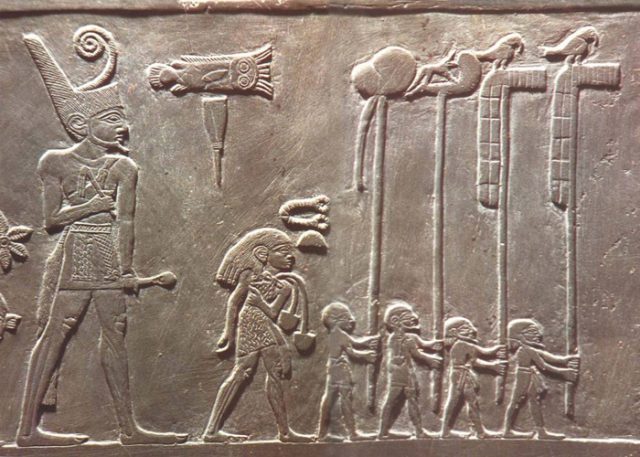

لم تكن مصر قطرا واحدا في الماضي السحيق، كانت مملكتين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، وحد الملك “مينا” بينهما حوالي سنة 3200 ق.م (فرعون من الأسرة المصرية الأولى ينتمي إلى طيبة (الأقصر حاليا) ويعد، بخطوته العظيمة تلك، مؤسس مصر الحقيقي (مؤسس مصر الحديثة هو “محمد علي”).

لماذا أعدت أنا هذه الحلقة الميتة للحياة؟.. ربما لأن الدراية بتاريخ البلاد هو مدخل حقيقي لدراسة حاضرها وفهم مستقبلها؛ فالبلاد لم تكن كيانا واحد في الماضي البعيد، ولذ توجد فروق أصلية بين منطقتيها الكبريين من الناحية الاجتماعية على الأقل (الشمال والجنوب) وصحيح أن هذه الفروق تذوب بالتوحد والامتزاج إلا أن شيئا منها يظل باقيا (سيما والاختلاف البيئي والمناخي قائم).. شيء آخر، بعد ثورة يناير تجدد الحديث البائس عن فكرة تقسيم مصر؛ والحقيقة أن البلاد التي لم تكن من البداية كيانا واحدا يجب أن يرعب الناس فيها حديث مثل هذا، قد يعززه أن العوام في كل منطقة من المنطقتين الشمالية والجنوبية يرى نفسه مميزا عن الآخر!

الفتح الإسلامي لمصر ودخول العرب وتمركزهم في الصعيد

بعد الفتح الإسلامي لمصر (ما يسميه بعض المؤرخين الآن بالغزو)؛ بدأ الوجود العربي ينمو فيها متمركزا في الجنوب (كذلك في بعض محافظات وسط وشمال الصعيد بنسب أقل ومحافظات لا تنتمي إلى جغرافيا الصعيد أصلا)، راقته بيئة الجنوب القريبة من بيئته، كما ووجد طبائع الناس موافقة لطبائعه وعاداتهم وتقاليدهم قابلة للتفاعل مع عاداته وتقاليده. اكتسب الجنوب من العرب ما اكتسب مما يسهل استنتاجه وتصوره، إلا أنه صار عربيا مشوَّشا بالمصرية أو مصريا مشوَّشا بالعربية (الحالة المصرية نسيج وحدها بمعنى يحتاج تفصيله إلى كتابة مستقلة)!

إذا كان نظام العرب الاجتماعي قبليا فقد صار الجنوب كذلك (القبلية هي الأبوة السياسية بذاتها) وفي كل محافظة جنوبية تجد نظام القبائل هو المتحكم في شؤونها بما له من فضائل ورذائل.. انعزل الجنوب أيضا، بحكم قيمه المتشددة، عن بقية الوطن، ناظرا إلى المناطق الأخرى باستعلاء قيمي؛ وهو ما حوَّله في عين الأقاليم الشمالية البعيدة إلى “نكتة بائسة” كرد فعل طبيعي على ذلك الاستعلاء (لا على غبائه وتخلفه كما هو مستقر بمخيلة العامة؛ فالأجواء هي المتخلفة هناك لا الأشخاص، هذه هي الحقيقة التي لاحظها مثقفون معتبرون)

يبدو أن السياسيين، وما أشد خبث نواياهم، وعوا تركيبة الجنوب وحافظوا على بؤسها القائم لرعاية مصالحهم؛ فغذُّوا النظام القبلي ودعموه محتفظين بحصتهم البرلمانية وحصصهم في انتخابات المحليات، من خلال صراعاته العقيمة، التي ساعد على ازدهارها نظام أمني قمعي محترف في إثارة القلاقل والفتن.

من حيث الثروات؛ فإن الجنوب المصري مالكٌ مواردَ من شأنها جعله غنيا شامخا (مصانع الألومنيوم بنجع حمادي، ومصانع قصب السكر بقوص، وحوالي ثلث آثار العالم بالأقصر، وآثار هائلة بأسوان وإدفو وقنا، وزراعة وتجارة فائقة بسوهاج وآثار فرعونية وإسلامية وتاريخ عريق وقد كانت قرية أبيدوس الكائنة الآن بمركز البلينا التابع للمحافظة عاصمة لمصر في عصور الأسر الأربع الأولى، وفي البحر الأحمر بيئة طبيعية مدهشة، وموانئها القديمة معروفة بأنها الأفضل كمراكز للغوص والمنتجعات السياحية، كما أن المحافظة حافلة بالثروات المعدنية، وفي الوادي الجديد، التي هي بالمناسبة أكبر المحافظات المصرية مساحة وأقلها سكانا، آثار تمثل جميع العصور التاريخية على الإطلاق، بجانب هدوئها الساحر ونقاء أجوائها ومنتجاتها الزراعية وصناعاتها المميزة وصناعاتها الغذائية التكميلية).. والمفاجأة، بعد ذلك كله، أن الجنوب أشد فقرا من القاهرة ومن الإسكندرية ومن مدن القناة إلى جانب الغياب الإعلامي الكبير عن جملة أحداثه الكبرى والصغرى!

ثورة الخامس والعشرين من يناير والجنوب المصري

شارك الجنوب في الثورة، منذ اليوم الأول، غير أن الغياب الإعلامي الذي سبق وأشرت إليه في الفقرة السابقة، والتركيز على الشمال العاصمي وما يحيط به، حرم الجنوب المصري، كالعادة، من إثبات دوره في الأحداث، وصحيح أن المشاركة لم تكن ذات حجم كبير، ولا بآليات مكتملة كالتي يصوغها المنظمون المحترفون في الشمال، لكنها كانت داعمة بلا شك وكانت مؤثرة. هاهنا أود أن أشير إلى نقطة من المدهش غيابها عن وعي الكثيرين وهي أن الجنوب (راجع فكرة القبلية التي هي أبوية سياسية نما في أحضانها على الدوام) لم يعتد التمرد على كباره؛ فالتمرد على الكبار مما يدخل في دائرة العار والعيب والشيطنة بذاتها ويستوجب الملامة والاحتقار والعقاب، والرئيس (أي رئيس) هو بمثابة شيخ قبيلة، ومهما أخطأ فلتقويمه طرق سوى الخروج عليه وفضحه والتنكيل به والهتاف ضده!

الزخم الثوري الشمالي دفع الصعايدة الجنوبيين إلى التمرد على “نظام مبارك”؛ فسكوتهم وعدم وقوفهم مع إخوتهم يدينهم بالقدر نفسه وربما أكبر، كما أن الدم المراق لم يعد يحتمل مجرد الفرجة التليفزيونية على الأحداث، بالإضافة طبعا إلى عذاباتهم الشخصية مع ذلك النظام الطويل البائس،وخوفهم (المفهوم) من التضحية بأثمن ما كسبوه، طوال التاريخ، وهو سمعة رجالهم الأقوياء ذوي الشهامة والمروءة ونصرة المظلوم!

خرجوا، لكنهم لم يكونوا كثرة، وكانت حساباتهم، كما يمكن أن تكون العقول النابهة استنتجته من كلامي، شديدة التعقيد في ضوء النظام القبلي الحاكم المتحكم، كما أنهم، وهذا شديد الأهمية ولا يعرفه كثيرون، خرجوا بأمل أقل في أية تغييرات جذرية يمكن أن تحدث في الوطن فتنفعهم؛ فطالما قامت ثورات وتغيرت أنظمة وتعاقبت حكومات، وأوضاعهم هم بالذات، دون غيرهم، لا يلحقها تبديل ولا تعديل، بل يظلون منفى للموظفين المغضوب عليهم ومكانا نائيا مهملا (يبدو كما لو كان غاب عنه الإنسان وغابت الحياة) يجرب فيه ضابط الشرطة، حديث التعيين، مسدسه الميري كيفما شاء أن يجربه!

أخيرًا، ماذا قصدت بالانفصال المعنوي للجنوب المصري؟

نفسيا، يشعر المواطن الجنوبي بالدونية وضآلة الشأن من الناحية السياسية؛ فهو رقم غير معتبر في المعادلة، ولا يصيبه من أي خير أدنى نصيب، كما أن خيراته الوافرة موهوبة لسواه، وكما سبق الذكر، ولا بأس بتكراره فالتكرار مفيد، فإن الأجواء حوله متخلفة وهو، في الذاكرة الجمعية الشعبية، محض سيرة مضحكة يتنادر الآخرون عليها، ودائما ما يقول لنفسه باليقين: مهما حدثت ثورات ونجحت فإن بلادي الجنوبية لن تنجح؛ فهمُّها ثقيل!

لم ينفصل الجنوب المصري ماديا عن وطنه الأم منذ قام الملك مينا بتوحيد القطرين، بأية صورة تستوجب التوقف عندها، لكنه، ويجب أن ينتبه الساسة والمثقفون إلى خطورة الأمر، انفصل معنويا عشرات المرات،وما يزال ينفصل، فيأسه من أن يلتفت إليه حكامه ويعامله بنو وطنه معاملة تليق بتحضره الضارب في أعماق التاريخ؛ جعله كائنا مغلقا بكل معنى (لا يجب هنا أن نغفل دور موروثاته الشعبية في تأكيد هذا الانغلاق لكن هذا حديث آخر مستقل)..

وفي الآخر قد يبدو الانفصال المعنوي شيئا عابرا بلا مظهر مقلق (المعنوي لغة: خلاف المادي وخلاف الذاتي)، إلا أننا في سنوات صعبة حافلة بالمفاجآت غير السارة؛ فينبغي ألا نسمح لمثل هذه المشاعر السلبية أن تتعاظم بأنفس الناس، فما هو في محيط النفس قد يصير غدا، أو بعد غد، في مدار الإدراك والحِسّ.. وهذا أعظم الخطر!