عرض: محمود سلطان

نعرض الجزء الثاني من تحقيقات رئيس نيابة مصر الجديدة محمد بك نور مع الدكتور طه حسين في البلاغات التي قدمت ضده بعد إصداره كتابه المثير للجدل “في الشعر الجاهلي” وذلك قبل أن يعيد نشره مرة أخرى بعنوان جديد “في الأدب الجاهلي” حيث أضاف وحذف وعدل بعضا منه.

لقراءة الجزء الأول: النص الكامل لتحقيقات النيابة العامة مع طه حسين في أزمة “الشعر الجاهلي” 1/2

ونعيد ونكرر هنا إذا كنت ستبحث في هذه الوثيقة عن دليل “إدانة” للدكتور طه حسين، أو عن دليل”براءة” له، فأنت ـ والحال كذلك ـ تكون قد انعطفت بعيدا عن المغزى الذي حملنا على أن نعرض نص هذه التحقيقات التي أجراها محمد بك نور في 19 /10/ 1926 وأغلقت النيابة ملفها في 30/3/ 1927.

الوثيقة في فحواها ومعناها الحقيقي، تحفة فكرية وجمالية من المفترض أن تدرس لطلاب النقد الأدبي في كليات الآداب وكذلك لطلاب كليات الحقوق، إذ جمع رئيس نيابة مصر الجديدة ـ آنذاك ـ محمد بك نور، بين الحسنيين: الناقد الأدبي والباحث العلمي المدقق من جهة، والتجرد من الهوى والحياد المحض تنقيبا عن العدالة.. العدالة وحسب من جهة أخرى. إنها درة من درر القضاء المصري، دخلت أدراج النسيان بمضي الوقت وخفوت وهج أزمة “الشعر الجاهلي” بالتدريج، ولا أدري كيف أصاب هذه الوثيقة ما أصابها من الإحالة إلى أرفف الأرشيف، ولم يلتفت إلى قيمتها وقامتها الباحثون الجادون، ولعل حالها يفتح بابا عساه لا يغلق في وجه التفتيش عن “درر” أخرى، قد لا نعرف عنها شيئا، في ظل انشغالنا بما لا طائل من ورائه.. والآن إلى الجزء الثاني من الوثيقة:

عن الأمر الثاني

من حيث إن المبلغين ينسبون إلي المؤلف أنه يزعم “عدم إنزال القراءات السبع المجمع عليها والثابتة لدى المسلمين جميعا” ويقول إن هذه القراءات “إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما أوصي الله بها إلي نبيه” مع أن معاشر المسلمين يعتقدون أن كل هذه القراءات مروية عن الله تعالي علي لسان النبي صلي الله وأن ما تجده فيها من إمالة وفتح وإدغام وفك ونقل كله منزل من عند الله تعالي استدلوا علي هذا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم “أقرأني جبريل علي حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهي إلي سبعة أحرف” وعلي قوله صلي الله عليه وسلم لما تحاكم إليه سيدنا عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بسبب ما ظهر من الاختلاف بين قراءة كل منهما ” هكذا أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل علي سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه” قالوا إن الحديث وإن كان غير متواتر من حيث السند إلا أنه متواتر من حيث المعني وحيث إنه يجب أن يلاحظ قبل الكلام علي عبارة المؤلف أن حديث “أنزل القرآن علي سبعة أحرف” قد ورد من رواية نحو عشرين من الصحابة لا بنصه ولكن بمعناه وقد حصل اختلاف كثير في المراد بالأحرف السبعة فقال بعضهم إن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها الاختلاف في القراءة “راجع كتاب البيان لطاهر بن صالح بن أحمد الجزائري طبع المنار – ص 37 –38”

وقال بعضهم إنها أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة نحو :” أقبل وهلم وتعال وعجل وأسرع وأنظر وأخر وأمهل ونحوه” “راجع ص39 وما بعدها من الكتاب المذكور ” وقال بعضهم إنها أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل “ص47” وقال بعضهم إنها سبع لغات متفرقة في القرآن لسبعة أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن “ص49” وقال بعضهم إن المراد بالسبعة الأحرف سبعة أوجه في أداء التلاوة وكيفية النطق بالكلمات التي فيها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتليين ، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فيسر الله عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل علي لسانه “ص59″وقال غيرهم خلاف ذلك.

وقد قال “الحافظ أبو حاتم ابن حيان البستي” اختلف أهل العلم في معني الأحرف السبعة في خمسة وثلاثين قولا “ص59و60″ وقال الشرف المرسى :”الوجوه أكثرها متداخلة ولا أدرى مستندها ولا عمن نقلت” إلي أن قال :” وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبيح “ص61” وقال بعضهم هذا الحديث من المشكل الذي لا يدري معناه وقال آخر والمختار عندي انه من المشابه الذي لا يدري تأويله.

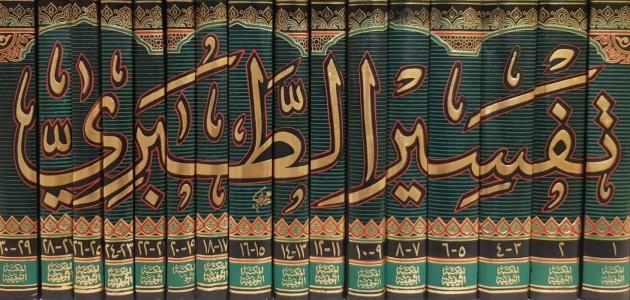

ورأى “أبو جعفر محمد بن جرير الطبري” صاحب التفسير الشهير في معني هذا الحديث إنه أنزل بسبع لغات وينفي أن يكون المراد بالحديث القراءات لأنه قال فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلي آخر مع اتفاق الصورة فمن معني قول النبي صلي الله عليه وسلم “أمرت أن أقرأ القرآن علي سبعة أحرف” بمعزل لأنه معلوم انه لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعني يوجب المراء به كفر الممارى به في قول أحد من علماء الأمة.. “راجع الجزء الأول من تفسير القرآن للطبري ص23 طبع المطبعة الأميرية”.

فالمؤلف لم يتعرض لمسألة القراءات من حيث إنها منزلة أو غير منزلة وإنما قال :كثرت القراءات و تعددت اللهجات و قال إن الخلاف الذي وقع في القراءات تقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها وشفاهها فهو بهذا يصف الواقع ، وإن صح رأي من قال إن المقصود بالأحرف السبعة هو القراءات السبع فإن هذه الاختلافات التي كانت واقعة فعلا كانت طبعا هي السبب الذي دعا إلي الترخيص للنبي صلي الله عليه وسلم بأن يُقرئ كل قوم بلغتهم حيث قال صلي الله عليه وسلم : “أنه قد وسع لي أن أُقرئ كل قوم بلغتهم” قال أيضا :” أتاني جبريل فقال اقرأ القرآن علي حرف واحد .. إن أمتي لا تستطيع ذلك حتى قال سبع مرات فقال لي اقرأ علي سبعة أحرف الخ ، وإن لم يصح هذا الرأي فإن نوع القراءات الذي عناه المؤلف إنما هومن نوع ما أشار إليه “الطبري” بقوله إنه بمعزل عن قول النبي صلي الله عليه وسلم أمرت أن اقرأ القرآن علي سبعة أحرف” لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءاته بهذا المعني يوجب المراء به كفر المماري به في قول أحد من علماء الأمة.

ونحن نري أن ما ذكره المؤلف في هذه المسألة هو بحث علمي لا تعارض بينه وبين الدين لا اعتراض لنا عليه.

عن الأمر الثالث

من حيث إن حضرات المبلغين ينسبون للأستاذ المؤلف أنه طعن في كتابه النبي صلي الله عليه وسلم طعنا فاحشا من حيث نسبه قال في ص 72 من كتابه :” ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلي الجاهليين وهو ما يتصل بتعظيم شان النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم وأن يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي وان يكون قصي صفوة قريش وقريش صفوة مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان صفوة العرب والعرب صفوة الإنسانية كلها”: وقالوا إن تعدى المؤلف بالتعريض بنسب النبي صلي الله عليه وسلم والتحقير من قدرة تعدّ علي الدين وجرم عظيم يسئ إلي المسلمين والإسلام فهو قد اجترأ علي أمر إذ لم يسبقه إليه كافر ولا مشرك.

المؤلف أورد هذه العبارة في كلامه “علي الدين وانتحال الشعر” والأسباب التي يعتقد أنها دعت المسلمين إلي انتحال الشعر وأنه كان يقصد بالانتحال في بعض الأطوار إلي إثبات صحة النبوة وصدق النبي وكان هذا النوع موجها إلي عامة الناس وقال بعد ذلك : والغرض من هذا الانتحال علي ما يرجح – إنما هو إرضاء حاجات العامة الذين يريدون المعجزة في كل شيء ولا يكرهون أن يقال لهم إن من دلائل صدق النبي في رسالته أنه كان منتظرا قبل أن يجئ بدهر طويل ثم وصل إلي ما يتعلق بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش .

ونحن لا نرى اعتراضا علي بحثه علي هذا النحو من حيث هو وإنما كل ما نلاحظه عليه أنه تكلم فيما يختص بأسرة النبي صلي الله عليه وسلم ونسبه في قريش بعبارة خالية من كل احترام بل وبشكل تهكمي غير لائق ولا يوجد في بحثه ما يدعوه لإيراد العبارة علي هذا النحو.

عن الأمر الرابع

يقول حضرات المبلغين إن الأستاذ المؤلف أنكر أن للإسلام أولية في بلاد العرب وأنه دين إبراهيم ، إذ يقول :”أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النبي وأن خلاصة الدين الإسلامي وصفوته هي خلاصة الدين الحق الذي أوحاه الله إلي الأنبياء من قبل ، إلي أن قال :”وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور ثم أعرضت عنه لما أضلها وانصرفت إلي عبادة الأوثان”….الخ

وحيث إن كلام المؤلف هذا هو استمرار في بحث بيان أسباب انتحال الشعر من حيث تأثير الدين علي الانتحال ولا اعتراض علي البحث من حيث هو وقد قرر المؤلف في التحقيق أنه لم ينكر أن الإسلام دين إبراهيم ولا أن له أولية في العرب وأن شأن ما ذكره في هذه المسألة كشأن ما ذكره في مسألة النسب: رأى القصاص اقتناع المسلمين بأن للإسلام أولية وبأنه دين إبراهيم فاستغلوا هذه الاقتناع وأنشئوا حول هذه المسألة من الشعر والأخبار مثلما أنشئوا حول مسألة النسب.

ونحن لا نرى اعتراضا علي أن يكون مراده بما كتب في هذه المسألة هو ما ذكر ، ولكننا نرى أنه كان سيئ التعبير جدا في بعض عباراته كقوله:

“ولم يكن أحد قد احتكر ملة إبراهيم ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها فقد أخذ المسلمون يردون الإسلام في خلاصته إلي دين إبراهيم هذا الذي هو أقدم وأنقي من دين اليهود والنصارى كقوله وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم ومن هذا اخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور…” لأن في إيراد عباراته علي هذا النحو ما يشعر بأنه يقصد شيئا آخر بجانب هذا المراد خصوصا إذا قربنا بين هذه العبارات وبين ما سبق له أن ذكره بشأن تشككه في وجود إبراهيم وما يتعلق به.

عن القانون

نصت المادة 12 من الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية علي أن حرية الاعتقاد مطلقة.

ونصت المادة 14 منه علي أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون ونصت المادة 149 منه علي أن الإسلام دين الدولة.

فلكل إنسان إذن حرية الاعتقاد بغير قيد ولا شرط وحرية الرأي في حدود القانون فله أن يعرب عن اعتقاده و فكره بالقول أو الكتابة بشرط ألا يتجاوز حدود القانون.

وقد نصت المادة 139 من قانون العقوبات الأهلي علي عقاب كل تعد يقع بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادتين 148 و150 ، علي أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا كما -أشرنا في البداية – وجريمة التعدي علي الأديان – وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة المذكورة تتكون بتوفر أربعة أركان:

التعدي ، ووقوع التعدي بإحدى طرق العلنية المبينة في المادتين 148 ، 150 عقوبات ووقوع التعدي علي أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا ، وأخيرا القصد الجنائي.

عن الركن الأول

لم يذكر القانون بشأن هذا الركن في المادة إلا لفظ “تعد” وهذا اللفظ عام يمكن فهم المراد منه بالرجوع إلي نص المادة باللغة الفرنسية وقد عبر فيه عن التعدي بلفظ Outtaga والقانون قد استعمل لفظ Outtaga هذا في المواد 155 و159 و160 عقوبات أيضا ولما ذكر معناها في النص العربي للمواد المذكورة عبر في المادة 155 بقوله “كل من انتهك حرمة”وفي المادتين 159 ،160 تضاف : بإهانة . فيتضح من هذا – أن مراده بالتعدي في المادة 139 كل مساس بكرامة الدين أو انتهاك حرمته أو الحط من قدره أو الازدراء به لأن الإهانة تشمل كل هذه المعاني بلا شك.

وحيث إنه بالرجوع إلي الوقائع التي ذكرها الدكتور طه حسين والتي تكلمنا عنها تفصيلا وتطبيقا علي القانون يتضح أن كلامه الذي بحثناه تحت عنوان “الأمر الأول”فيه تعد علي الدين الإسلامي لأنه انتهك حرمة هذا الدين بأن نسب إلي الإسلام أنه استغل قصة ملفقة هي قصة هجرة إسماعيل بن إبراهيم إلي مكة وبناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة واعتبار هذه القصة أسطورة وأنها من تلفيق اليهود وأنها حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام إلي آخر ما ذكرناه تفصيلا عند الكلام عن الوقائع وهو بكلامه هذا يرمي الدين الإسلامي بأنه مضلل في أمور هي عقائد في القرآن باعتبار أنها حقائق لا مرية فيها كما أن كلامه الذي بحثناه تحت عنوان “الأمر الرابع” قد أورده علي صورة تشعر بأنه يريد به إتمام فكرته بشأن نسب النبي صلي الله عليه وسلم فهو إن لم يكن فيه طعن ظاهر إلا أنه أورده بعبارة تهكمية تشف عن الحط من قدره – وأما ما ذكر بشأن القراءات مما تكلمنا عنه في الأمر الثاني فإنه بحث برئ من الوجهة العلمية والدينية أيضا ولا شيء فيه يستوجب المؤاخذة لا من الوجهة الأدبية ولا من الوجهة القانونية.

عن الركن الثاني

لا كلام في هذا الركن لأن الطعن السابق بيانه قد وقع بطريق العلنية إذ أنه ورد في كتاب “الشعر الجاهلي” الذي طبع ونشر وبيع في المحلات.

عن الركن الثالث

لا نزاع في هذا الركن أيضا لأن التعدي وقع علي الدين الإسلامي الذي تؤدي شعائره علنا وهو الدين الرسمي للدولة.

عن الركن الرابع

هذا الركن هو الركن الأدبي الذي يجب أن يتوفر في كل جريمة فيجب إذن لمعاقبة المؤلف أن يقوم الدليل علي توفر القصد الجنائي لديه بعبارة أوضح يجب أن يثبت أنه إنما أراد بما كتبه أن يتعدي علي الدين الإسلامي فإذا لم يثبت هذا الركن فلا عقاب.

أنكر المؤلف في التحقيقات أنه يريد الطعن علي الدين الإسلامي وقال إنه ذكر ما ذكر في سبيل البحث العلمي وخدمة العلم لا غير ، غير مقيد بشيء ، وقد أشار في كتابه تفصيلا إلي الطريق الذي رسمه للبحث ولابد هنا من أن نشير إلي ما قرره المؤلف في التحقيق من انه كمسلم لا يرتاب في وجود إبراهيم وإسماعيل وما يتصل بهما مما جاء في القرآن ولكنه كعالم مضطر إلي أن يذعن لمناهج البحث فلا يسلم بالوجود العلمي التاريخي لإبراهيم وإسماعيل فهو يجرد من نفسه شخصيتين وقد وجدنا المؤلف قد شرح نظريته هذه شرحا مستفيضا في مقال نشره بجريدة السياسة الأسبوعية بالعدد 19 الصادر في 17 يوليو سنة 1926 ص5 تحت عنوان “العلم والدين” وقد ذكر فيه بالنص:” فكل امرئ منا يستطيع إذا فكر قليلا أن يجد في نفسه شخصيتين متمايزتين إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير اليوم ما ذهبت إليه أمس و تهدم اليوم ما بنته أمس، والأخرى شاعرة تلذ وتألم وتفرح وتحزن وترضي وتغضب وترغب وترهب في غير نقد ولا بحث و لا تحليل وكلتا الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكويننا لا نستطيع أن نخلص من إحداهما فما الذي يمنع أن تكون الشخصية الأولي عالمة باحثة ناقدة وأن تكون الشخصية الثانية مؤمنة مطمئنة طامحة إلي المثل الأعلى.

ولسنا نعترض علي هذه النظرية بأكثر مما اعترض به هو علي نفسه في مقاله حيث ذكر بعد ذلك : سنقول وكيف يمكن أن تجمع المتناقضين ولست أحاول جوابا لهذا السؤال وإنما أحولك علي نفسك ..إلخ . ولاشك في أن عدم محاولة الإجابة عن هذا الاعتراض إنما هو عجزه عن الجواب ، والمفهوم أنه قد أورد هذا الاعتراض لأنه يتوقعه حتى لا يوجه إليه.

الحقيقة أنه لا يمكن الجمع بين النقيضين في شخص واحد في وقت واحد بل لابد من أن تتجلى إحدى الحالتين للأخرى وقد أشار المؤلف نفسه إلي هذا في المقال نفسه في سياق كلامه علي الخلاف بين العلم والدين حيث قال بشأنهما ” ليسا متفقيْن ولا سبيل إلي أن يتفقا إلا أن ينزل أحدهما لصاحبه عن شخصيته كلها.

أما توزيع الاختصاص الذي أجراه الدكتور بجعله العلم من اختصاص القوة العاقلة والدين من اختصاص القوة الشاعرة فلسنا ندركه والذي نفهمه أن العقل هو الأساس في العلم وفي الدين يتنازعان فسبب ذلك أنه ليس لدينا القدر الكافي من كل منهما – إننا نقرر هذا بناء علي ما نعرفه في أنفسنا ، أما الدكتور فقد تكون لديه القدرة علي ما يقول وليس ذلك علي الله بعسير.

نحن في موضع البحث عن حقيقة نية المؤلف ، فسواء لدينا إن صحت نظرية تجريد شخصيتين عالمة ومتدينة أو لم تصح فإننا علي الفرضين نرى أنه كتب ما كتب عن اعتقاد تام. ولما قرأنا ما كتبه بإمعان وجدناه منساقا في كتاباته بعامل قوي متسلط علي نفسه وقد بينا حين بحثنا الوقائع كيف قاده بحثه إلي ما كتب وهو وإن كان قد أخطأ فيما كتب إلا أن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شيء وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي شيء آخر.

وحيث إنه مع ملاحظة أن أغلب ما كتبه المؤلف مما يمس موضوع الشكوى وهو ما قصرنا بحثنا عليه إنما هو تخيلات وافتراضات واستنتاجات لا تستند إلي دليل علمي صحيح فإنه كان يجب عليه أن يكون حريصا في جرأته علي ما أقدم عليه مما يمس الدين الإسلامي الذي هو دينه ودين الدولة التي هو من رجالها المسئولين عن نوع من العمل فيها وان يلاحظ مركزه الخاص في الوسط الذي يعمل فيه – صحيح أنه كتب ما كتب عن اعتقاده بأن بحثه العلمي يقتضيه ولكنه مع هذا كان مقدرا لمركزه تماما وهذا الشعور ظاهر من عبارات كثيرة في كتابه منها قوله:” وأكاد أثق بأن فريقا منهم سيلقونه ساخطين عليه وبأن فريقا آخر سيزورُّون عنه ازورارا ولكني على سخط أولئك و ازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث.

إن للمؤلف فضلا لا ينكر في سلوكه طريقا جديدا للبحث حذا فيه حذو العلماء من الغربيين ولكنه لشدة تأثر نفسه مما أخذ عنهم قد تورط في بحثه حتى تخيل حقا ما ليس بحق أو ما لا يزال في حاجة إلي إثبات أنه حق , إنه قد سلك طريقا مظلما فكان يجب عليه أن يسير علي مهل وأن يحتاط في سيره حتى لا يضل ولكنه أقدم بغير احتياط فكانت النتيجة غير محمودة.

وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي علي الدين بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها.

وحيث إنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر .

فلذلك

تحفظ الأوراق إداريا …..

محمد نور

رئيس نيابة مصر

القاهرة في 30 مارس سنة 1927″.