امتدت الهيمنة الأجنبية على مصر لقرون طويلة، منذ سقوط الدولة المصرية القديمة على يد الإمبراطورية الفارسية عام 525 ق.م، وحتى استعادة الدولة من خلال مشروع محمد علي الذي بدأ عام 1805 لبناء دولته في ولاية مصر.

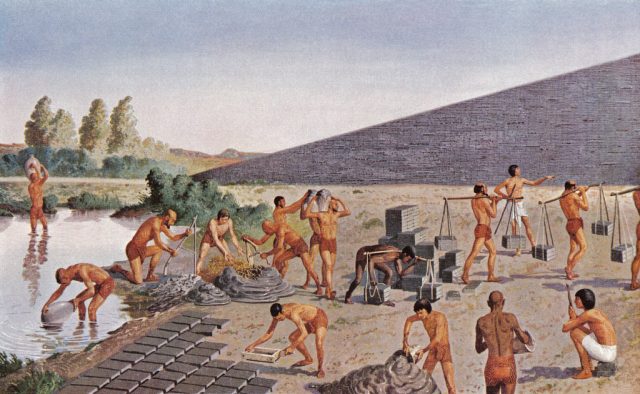

والدولة المصرية القديمة هي أول دولة وطنية، نشأت في وادي النيل – بسبب قيام أمة مستقرة حول زراعة متطورة – استمرت لنحو ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، لكنها زالت بزوال جيشها. وتبدلت عليها الإمبراطوريات. فكان اليونانيون هم من أخرج الفرس سنة 332 ق.م، بعد احتلال دام نحو مائتي سنة ثم جاء دور الرومان فأخرجوا اليونانيين سنة 30 ق.م، بعد ثلاث مائة سنة أخرى. واستمروا في حكم مصر حتى الفتح الاسلامي سنة 641م، لتدخل مصر الفضاء الإسلامي من خلال الولاة العرب وغير العرب، ممن استقلوا بحكمها كالطولونيين فالإخشيديين فالفاطميين فالأيوبيين فالمماليك فالعثمانيين.

لقد تحولت الجماعة المصرية من شعب people تحكم دولة state لها جيش، إلى مجرد سكان population، يحفظ كيانهم افتصاد زراعي قوي، وتنظر إليها كل امبراطورية تهيمن على العالم على أنها إقطاعية واحدة أو مزرعة كبيرة، تتجه لوضع يدها عليها، كما ذكر ذلك Fourier في كتاب وصف مصر الذي أصدرته الحملة الفرنسية على مصر.

بطبيعة الحال لا تستطيع الجماعة أن تحقق مصالحها دون قيادة، خصوصا مع حالة التبعثر المكاني للفلاحين، على اتساع الأرض الزراعية. ومن جهة أخرى لم يكن ثمة تعليم منظم في مصر سوى التعليم الديني. لذلك كان للجامع الأزهر ولجماعة المشايخ دور هام في الحياة السياسية في تاريخ مصر الحديث، والذي يحدده البعض بالغزو الفرنسي لمصر عام 1798م، حيث مثل صدمة ثقافية للمجتمع المصري الذي عاش نحو ألف ومائة وخمسين عاماً في الفضاء الإسلامي. ويحدده البعض الآخر بتولي محمد على حكم مصر عام 1805م، حيث أقام على ولايتها مشروع دولته العلوية. وقد كان للمشايخ دور كبير في مقاومة الغزو الفرنسي، ثم في تنصيب محمد على والياً على مصر.

لقد كان المشايخ هم النخبة السياسة الأولى، التي لعبت دورا سنتناوله بالتفصيل، وإن كان قد خبا مع الأحدث، وحلت محله نخبة الحقوقيين، حيث تأسست مدرسة الإدارة والألسن عام 1868م والتي أصبحت مدرسة الحقوق، وكان من أبرز خريجيها دفعة 1894م والتي انخرط خريجوها في الحياة السياسية، وكانوا قادة ثورة 1919، إلى أن عقدت معاهدة 36، والتي مكنت أبناء الطبقة المتوسطة من الالتحاق بالجيش، ثم جاء حادث 4 فبراير 1942 ليثير اهتمام شباب الضباط بالحركة السياسية، ثم ليقودوا انقلاباً عسكرياً أدي إلى ثورة 1952.

الجامع الأزهر:

لقد أنشأت الدولة الفاطمية (969م – 1171م) الجامع الأزهر عام 970م. وكان الهدف من بنائه هو نشر المذهب الشيعي. لكن الدولة الأيوبية (1171م – 1250م) أدخلت مذهب أبو الحسن الشعري السني، وأبطلت فيه صلاة الجمعة، فتدهور شأنه وشأن علمائه.

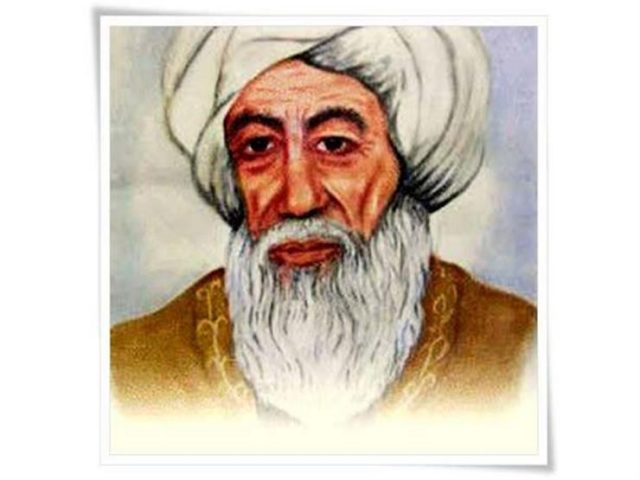

وقد كان القضاء من أهم المناصب التي تولاها علماء الأزهر المغاربة والمصريين في مصر إبان الحكم الفاطمي. فلما تولى صلاح الدين الأيوبي بدأ بعزل قاضي القضاة الشيعي، وسائر القضاة الذين عينوا في ظل الدولة الفاطمية. كما أمر بتعيين علماء سنيين شافعيين في مناصب القضاء التي شغرت بعزل القضاة الشيعيين. وبهذا أصبح القضاء المصري في ظل الدولة الأيوبية قضاءً سنياً خالصاً. ثم أعقب ذلك إبطال الجمعة في الجامع الأزهر، وإقامتها في جامع الحاكم بأمر الله. وفي عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب، هاجر إلى مصر الشيخ العز بن عبد السلام المولود في دمشق عام (1181م) والذي نشأ بها، ودرس علوم الشريعة واللغة العربية، وتولى الخطابة بالجامع الأموي، والتدريسَ في زاوية الغزالي فيه، واشتُهر بعلمه حيث قصده الطلبة من البلاد، كما اشتُهر بمعارضة الحكام إذا ارتكبوا ما يخالف الشريعة الإسلامية. وقد قاده ذلك إلى الحبس، بعد إعلانه خيانة سلطان دمشق عندما تحالف مع الصليبيين، ثم إلى الهجرة إلى مصر. فاستقبله الملك الصالح نجم الدين أيوب وعينه قاضيا للقضاة فيها، وللخطابة بجامع عمرو بن العاص، وقد حرّض الناس على ملاقاة التتار وقتال الصليبيين، وتوفي بالقاهرة سنة (1262م) ودُفن بها.

كان الأزهر في ذلك الحين هو المعهد الوحيد الذي تدرس فيه العلوم، ولولاه لانطفأت آخر شعلة للعلم في مصر، وكان بالقاهرة وبعض البنادر والثغور كتاتيب، ينفق عليها من أموال الصدقات والأوقاف، ولكنها كانت قليلة النفع ضعيفة الأثر في تبديد ظلام الجهالة في البلاد. وذوت العلوم والآداب في مصر بعد أن كانت زاهية زاهرة. فقد ظلت الآداب العربية إلى عهد المماليك البحرية والبرجية (الشراكسة) حافظة مكانتها التي كانت لها من قبل، وإليهم يرجع الفضل في إنقاذ آداب اللغة العربية من غزوات المغول التي كادت أن تقضي على العلم والآداب العربية في الشرق، فكانت مصر ملجأ للناطقين بالضاد ممن فروا أمام التتار في العراق، وفارس، وسوريا، وخرسان. وبقيت لغة حكومتها عربية في عهد تلك الدولتين، واستظلت العلوم والآداب بحماية الملوك والسلاطين في مصر. ونبغ فيها طائفة من فطاحل الشعراء والأدباء والعلماء.[1]

لقد قامت دولة المماليك (1250م – 1517م) على أنقاض الدولة الأيوبية، وقد تمكنت من تحطيم أعظم قوتين زحفتا على الشرق، وهما الصليبيون والمغول. وكان مسجد الحاكم بأمر الله وهو المسجد الذي تُجرى فيه صلاة الجماعة وخطبة الجمعة في القاهرة، ولكنها عادت إلى الجامع الأزهر في عصر المماليك عام 1266م في عهد السلطان الظاهر بيبرس، بعد انقطاع دام نحو مائة عام. كما أدخل السلطان بيبرس تعديلا جوهريا على النظام القضائي في مصر عام 1265م، إذ عين لكل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة رئيساً لقضاته، وكان من نتائج ذلك أن اتسعت دائرة القضاء في أحكامه وتعييناته، فزاد النظام القضائي في نفوذ العلماء. ولم يكن القضاء هو المجال الوحيد الذي تمتعت به طبقة العلماء في مصر، فقد سجل التاريخ للعلماء أنهم بوجودهم القوي في ديوان الحكم ومجالسه عارضوا السلاطين في كل أمر لم يتفق مع الشريعة.

أما في عهد الولاة العثمانيون والبكوات المماليك، فقد اضمحلت الآداب العربية وركدت حركة العلم، ولا غرابة في ذلك فقد تحولت القاهرة من عاصمة العالم العربي كله إلى ولاية تابعة للأستانة، وسارت مخاطبة السلاطين والولاة باللغة التركية، بعد أن كانت العربية لسان الحكومة حتى انتهاء دولة السلاطين البرجية. واندثرت المدارس التي كانت زاهرة في عصر الفاطميين والأيوبيين، وخلفائهم السلاطين البحرية والبرجية، وتبددت خزائن الكتب التي يرجع إنشاؤها إلى عهد الفاطميين، ولم يبق منها إلا بعض المكاتب الملحقة بالمساجد كمكتبة الأزهر، التي كانت تضم حتى عهد الحملة الفرنسية 33 ألف مجلد.

هذه هي الحالة التي آلت إليها العلوم والآداب في عهد الحكم العثماني. ولو تأملت في تراجم من ذكرهم الجبرتي في كتابه من علماء ذلك العصر، لما رأيت منهم لما يصح اعتباره عالما نابها في الفلسفة أو العلوم أو الآداب، واقتصر التدريس في الأزهر على العلوم الفقهية واللسانية. بل لو تأملنا في تراجم البكوات المماليك الذين ذكرهم الجبرتي في تاريخه، تجد أنهم ليسوا من سلالة الدولتين البحرية والبرجية، بل مجلوبون من أسواق الرقيق.

عموماً كان مجتمع علماء الأزهر في مصر المملوكية يتمتع بمكانة علمية واجتماعية مرموقة، كما كان هؤلاء المماليك يلجأون إلى هؤلاء العلماء في كثير من الأمور، ومنها الحرب والسياسة يلتمسون أراء الشريعة الإسلامية وفتاويهم. وكان لعلماء الأزهر وجود قوي في ديوان الحكم بالقلعة. وكان لعلماء في العصر العثماني كذلك هيئة لها مركزها الرسمي وكلمتها المسموعة في ديوان مصر العالي فكثيرا ما اشتركوا في اسقاط باشوات. وكانت مظالم باشوات مصر وأطماعهم كما كان العسكري هي مصدر المتاعب لعلماء الأزهر.

لم يكن الغزو العثماني لمصر وليد صدام مفاجئ بين الدولتين المملوكية والعثمانية، وإنما كان حصيلة مواقف عديدة أفصحت عن تقلبات سياسية، أعقبها صدام حربي على الحدود بين الدولتين، كما عاصرت الدولتان فترات وفاق سياسي وديبلوماسي. وكان لعلماء الأزهر صلات بسلاطين الدولة العثمانية ورجال الحكم فيها، وهذه الصلات كانت في الغالب تتسم بالود والاحترام، بعض الأحيان تتسم بالجفاء. وكما كانت صلة علماء الأزهر بالسلاطين مجالس للبحث والمناظرة كذلك كانت صلاتهم بهم تتضمن تبادل الرسائل بينهم وبين السلاطين والصدور الأعاظم. وكان السلطان سليم في نظر علماء مصر المسلم الباغي، لأنه لم يكن ثمة ما يبرر قتاله غير ذلك البغي، الذي وضح من احتلاله لولايات تابعة لدولة المماليك. وإن كان علماء الدولة العثمانية قد أثبتوا بأكثر من طريق أن سلاطين آل عثمان مجازون بالسلطنة من الخلافة العباسية إجازة حكم وجهاد شرعيين، عن طريق الدولة السلجوقية منذ أول سلاطينهم السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل خان عام 1299م.

أصبحت مصر منذ 24 فبراير 1517م ولاية عثمانية بعد أن كانت سلطنة، وفي مايو 1522م أرسل السلطان سليمان كتاباً يتضمن أوامره بإلغاء قضاة القضاة الأربعة، وتعيين قاض عثماني من إسطنبول، يكون تحت تصرفه قضاء مصر كلها، عوضاً عن هؤلاء القضاة الأربعة من علماء الأزهر، الذين أُمروا بأن يلزموا بيوتهم.

ورغم أن الجامع الأزهر هو المؤسسة الأم للعلماء، إلا أنه لم تكن ثمة رابطة تنظيمية تربط العلماء بهذه المؤسسة في البداية. فقد ذابت الدفعات الأولى من خريجي الأزهر (علماؤه) في المجتمع كأفراد، كل يزاول نشاطه بنفسه وتحت مسؤوليته دون ارتباط بوسائل تنظيمية بتلك الجامعة الأم. وكان يتولى إدارة الأزهر في البداية سلاطين مصر وأمراؤها كباقي المساجد، أما شؤونه الداخلية فيقوم بها مشايخ المذاهب الأربعة، وشيوخ الأروقة يعاونهم خطيب المسجد والمشرف ومعاونوه من العمال والخدم. ولقد بقي هذا النظام متبعا طوال حكم الفاطميين والأيوبيين والمماليك البحرية. وفي عهد السلطان برقوق أول سلاطين المماليك البرجية عام 1383م عين للأزهر ناظر، يختار من بين رجال الدولة من الأمراء والأغاوات. كان ينوب عن الحاكم من حيث الإشراف على شؤون الأزهر ماليا وإداريا، وتنفيذ التعليمات والأحكام السلطانية، فيما يخص أهل الأزهر، فمنصب الناظر من هذه الناحية يعتبر رئاسة إدارة وليت علمية. أما فيما يتعلق بالرئاسة العلمية للأزهر والمعروفة “بالمشيخة” فأنه في عام 1679م استحدث منصب شيخ الأزهر، وكان أول من تولى هذا المنصب هو الشيخ محمد عبد الله الخراشي. وكانت العادة أن شيخ الأزهر لا يعزل عن منصبه إلا بحكم الموت. وظل هذا التقليد معمولا به حتى عام1871، حيث عزل الشيخ مصطفى العمروسي من مشيخة الجامع. ثم أصبح فيما بعد يوعز إلى شيخ الأزهر المغضوب أن يقدم استقالته.

انتفاضة 1795

(أول وثيقة حقوق مكتوبة بين الحاكم والمحكوم)

ويرصد التاريخ حدثا كاشفا لدور نخبة المشايخ عام 1795م بزعامة الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر. بسبب ظلم محمد بك الألفي، بالمبالغة في فرض الضرائب عليهم. وترجع الأهمية التاريخية لها أنها سجلت أول وثيقة حقوق مكتوبة بين الحاكم والمحكوم في التاريخ المصري، وعدم الاكتفاء بالوعود الشفوية، والتي شبهها بعض الكتاب بالماجنا كارتا (الميثاق العظيم) التي ظهرت في بريطانيا عام 1215.

كانت البداية في بلبيس بالشرقية وانطلقت منها شرارة العصيان، فشملت أنحاء كثيرة من البلاد – كما يذكر المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي – وكان أتباع محمد بك الألفي أحد زعماء المماليك قد فرضوا الكثير من الضرائب والإتاوات على بعض التجار والأغنياء والفلاحين، ومن أجل تحصيلها أمر أتباعه باستخدام كل أساليب التعذيب، وكانت الضرائب فوق طاقة الأهالي، ولم يكن باستطاعتهم سدادها، فتجمعوا وانعقد عزمهم على الزحف إلى القاهرة للجوء إلى الزعامات الدينية في الأزهر. وكان المشهد مهيباً، حيث سارت جموع الشعب على الأقدام من بلبيس إلى القاهرة قاصدين الجامع الأزهر، وكان في استقبالهم كل من الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف، وحملهما الأهالي مطالبتهم برفع الظلم الواقع عليهم، فأمرا بإغلاق أبواب الأزهر، وبادرا إلى عقد اجتماع موسع ضم المشايخ والعلماء، وانتهى اجتماعهم على مخاطبة الزعيمين المملوكين مراد بك وإبراهيم بك، بشأن مطالب الناس ومظالمهم. ولكنهما لم يبديا شيئاً من الاستعداد لرفع تلك المظالم والتخفيف منها. فغضب الشيخ وجمع شيوخ الأزهر وطلابه داخل الجامع وأغلق أبوابه واعتصم به، وتجمع أهالي القاهرة في مظاهرات صاخبة في الشوارع، واستمرت ثورة القاهرة ثلاثة أيام بلياليها، وقرر المشايخ والعلماء ونقيب الأشراف تصعيد المواجهة، فأمروا الناس بغلق الحوانيت والأسواق، واجتمع معهم خلق كثير، وتبعتهم الجماهير التي كانت تضيق ذرعاً بظلم المماليك.

انتهى الاجتماع على أساس أن أمراء المماليك قد تابوا ورجعوا، والتزموا بما اشترطه العلماء عليهم، وتم الصلح بينهم بالشروط التالية: أن يدفع أمراء المماليك ما كانوا قد اغتصبوه من الشعب ومقداره سبعمائة وخمسين كيساً، حيث أمر المشايخ بتوزيعها على أهل بلبيس وبعض فقراء القاهرة، وأن يرسلوا غلال الحرمين التي كانوا قد امتنعوا عن إرسالها، ويعيدوا صرف غلات الشون وأموال الرزقة، التي كانوا قد استولوا عليها، كما وافقوا على إرسال العوائد المقررة لأهل الحجاز التي كانت تتكفل مصر الإسلامية بها بشكل دائم، وأن يبطلوا المكوس الجديدة، وألا يفرضوا أي ضرائب فرضت بدون وجه حق، وبدون استشارة العلماء وزعماء الشعب، وأن يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس، وأن يسيروا في الناس سيرة حسنة.

وحتى يضمنوا تنفيذ كل هذه الشروط، طلب زعماء الشعب من القاضي الذي كان حاضراً بالمجلس كتابة “حجة” على أمراء المماليك تحتوي كل الشروط السابقة.

وما إن وُقِعت الحجة بخاتم إبراهيم بك ومراد بك، وكذلك وقع عليها الشيخ الشرقاوي والشيخ البكري والشيخ السادات والشيخ الأمير، وفرمن عليها الباشا العثماني بنفسه أمام زعماء الشعب، حتى رجع المشايخ ومن حولهم العامة، وخرج الناس يهتفون: الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل.. وفتحت الأسواق من جديد، وسكنت الأحوال.

وقد شبهها الدكتور لويس عوض بالماجنا كارتا الإنجليزية (الميثاق الأعظم) التي حدت من سلطات الملك، وعلى الرغم من الأهمية التاريخية لأول وثيقة حقوق مكتوبة بين الحاكم والمحكوم في التاريخ المصري، وعدم الاكتفاء بالوعود الشفوية، والتي شبهها بعض الكتاب بالماجنا كارتا (الميثاق العظيم) التي ظهرت في بريطانيا عام 1215، كما سبقت الإشارة، إلا أن قلة خبرة الزعماء المصريين، جعلتهم لا يدركون أن أي عقد اجتماعي أو دستور، هو مجرد قصاصة ورق ما لم يكن يحميه ويضعه موضع التنفيذ، تنظيم سياسي شعبي أو قوة عسكرية. فالماجناكارتا نالها وحماها البارونات زعماء البرلمان من الملك بالقوة العسكرية.

[1] – مثل: البوصيري صاحب البردة (1213-1295م)، وسراج الوراق (1219-1292م)، وابن نباته المصري (1287-1366م)، والقلقشندي صاحب صبح الأعشى في صناعة الإنشا (1355-1418م) والأبشيهي صاحب المستطرف في كل فن مستظرف (1388-1448م)، وابن منظور المصري صاحب معجم لسان العرب (1232-1311م)،و ابن هشام الأنصاري النحوي الذي يقال أنه أنحى من سيبويه (1309-1360م)، ومحي الدين بن عبد الظاهر “مؤلف كتاب الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ” (1223-1293م)، وشمس الدين النواجي صاحب كتاب حلبة الكميت في الادب والنوادر والفكاهات المتعلقة بالخمريات (1386-1455م)، وقطب الدين القسطلاني المحدث المشهور (1218-1287م)، والمؤرخ والمحدث شمس الدين السخاوي صاحب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع (1427-1497م)، والقاضي والمؤرخ ابن خَلٍكَان صاحب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (1211-1288م)، وصلاح الدين الصفدي صاحب كتاب الوافي بالوفيات (1269-1363م)، وشهاب الدين ابن حجر العسقلاني المؤرخ إمام الحفاظ المحدثين في زمانه (1371- 1449م)، وبدر الدين العيني المؤرخ والمحدث (1361-1451م)، وصارم الدين ابن دقماق مؤرخ الديار المصرية (1349-1407م) ، وتقي الدين المقريزي صاحب الخطط (1364-1442)، وجرجس بن العميد والمشهور بالمكين من أهم كتبه المجموع المبارك وأخبار الأيوبيين ومختصر البيان في تحقيق الإيمان (1205-1273م)، و اسماعيل بن على الأيوبي أبو الفداء هو أمير أيوبي ومؤرخ الجغرافي صاحب تقويم البلدان (1273-1331م)، وشمس الدين الذهبي محدث ومؤرخ (1274-1348م)، وشهاب الدين النويري صاحب نهاية الإرب في فنون الأدب (1278-1333م)، وابن فضل الله العمري صاحب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (1301-1349م)، وعبد الله ابن عقيل وكان عالماً بالنحو والعربية من أئمة النحاة (1298-1367م)، وابن تغري بردى صاحب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (1410-1470م)، وجلال الدين السيوطي صاحب التآليف الشهيرة في التفسير والعلوم الشرعية والتاريخ والآدب واللغة، وهو آخر من ظهر في ذلك العصر من كبار العلماء بمصر (1445-1505م) ، وكمال الدين الدميري صاحب حياة الحيوان الكبرى، ويعتبر هذا الكتاب مزيجا من العلم والأدب والفلسفة والتاريخ والحديث (1341- 1405م)، وزين العابدين ابن إياس المؤرخ الذي أدرك الفتح العثماني، عدُّ كتابه الزهور في وقائع الدهور (5 أجزاء في 6 مجلدات) أهم مؤلفاته (1448-1523م). كما استضافت مصر في ذلك العصر جماعة من أئمة العلم والفلسفة في الشرق مثل تقي الدين أبو العباس ابن تيمية وهو فقيه ومحدث ومفسر (1263- 1328م)، وكذلك محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية )1292-1350م)، وفيلسوف المؤرخين بن خلدون، يعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع أو علم العمران البشري وكانت مصنفاته من مصادر الفكر العالمي، ومن أشهرها كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر (1332-1404م).