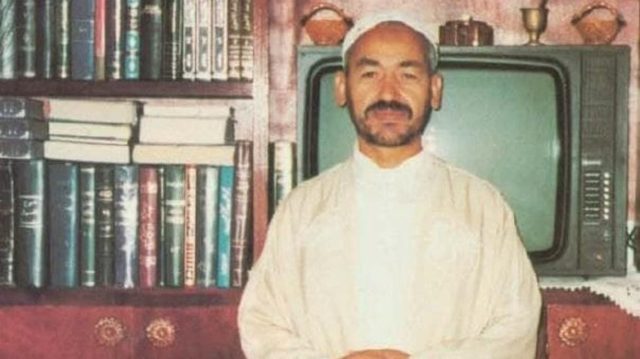

بدا راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية خلال الأسابيع الماضية، أقرب إلى بطل رواية «الرجل الذي فقد ظله» التي قدم فيها الأديب الكبير فتحي غانم شخصية الصحفي يوسف السويفي الذي بدأ حياته المهنية في أربعينيات القرن الماضي، ليصعد من الحضيض إلى القمة، وخلال تسلقه سلمي المجد والسلطة تعامل بانتهازية شديدة لتأمين مصالحه الخاصة، وفي نهاية الرواية تبدلت الأمور ودفع الصحفي الكبير ثمن صعوده المدوي سقوطا مدويا.

يتشارك الغنوشي والسويفي في أن كلاهما مر بظروف اقتصادية وأسرية صعبة، فبطل الرواية تسبب فقره وتدني الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، في إصابته بالعديد من الاضطرابات والأمراض النفسية التي لم يتمكن من التخلص منها، وعندما حانت له الفرصة ومضى على طريق تحقيق حلمه أثرت تلك الاضطرابات على سلوكه وأدائه وتعامله مع الآخرين.

في رحلة صعوده للقمة تنكَّر السويفي لماضيه وداس على من مد له يد العون، وما أن تربع عاليا حتى عاد إلى القاع بنفس القوة والسرعة.

أما الغنوشي وهو ابن لأسرة فقيرة تمكنت بالكاد من تعليمه، انخرط في العمل السياسي من باب التنظيمات الدينية، وظل مُطاردا في الداخل ثم منفيا في الخارج يتلمس فرص العودة إلى بلاده بأي طريقة، وعندما فتحت له ثورة الياسمين أبواب العودة تعهد بالمشاركة في بناء وطنه مع الآخرين كمواطن لا كقائد، لكنه مضى على طريق السويفي، فلما لاحت له الفرصة تنكَّر لتلك الوعود، وتعامل بانتهازية مع خصومة وشركائه، حتى وصل إلى القمة كزعيم حركة تتحكم في مصائر الدولة، وكواحد من أكثر التونسيين ثراء للدرجة التي طالب فيها البعض بالتحقيق في مصادر ثروته، وفي نهاية المشاور فقد الشيخ ظله، وحاصرته العزلة حتى داخل دائرة حركته.

مطلع عام 2011، عاد الغنوشي إلى تونس بعد نحو 20 عام في المنفى، وفي مطار قرطاج اُستقبل الرجل استقبال الفاتحين، وأنشد له أعضاء حركته الذين احتشدوا أمام المطار أنشودة «طلع البدر علينا». الزعيم العائد تعهد أمام هذا الحشد بعدم الترشح لأي منصب سياسي، «سأكون مواطنا عاديا»، ووعد بأنه سيكتفي بمنصبه كنائب لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وبأنه سيسلم قيادة حركته إلى جيل جديد من الشباب.

تلك الوعود سرعان ما سقطت تحت إغراءات السلطة وأحلام الإخوان بـ«التمكين»، فاستغل الرجل السبعيني حينها حالة الفراغ السياسي الناتجة عن تأميم المجال العام إبان حكم بن علي، حتى صار واحدا من أهم اللاعبين في المشهد التونسي، ولعبت حركته على كل الحبال وتحالفت مع كافة الأضداد لتحقيق هدفها بالهيمنة على مفاصل الدولة.

بعد فوزها بأول انتخابات للمجلس الوطني في نهاية 2011، شكَّلت «النهضة» متحالفةً مع حزبين آخرين حكومة برئاسة أمينها العام حمادي الجبالي، إلا أن تلك الحكومة استقالت في 2013، بعد اغتيال المُعَارِضَيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إذ أشارت أصابع الاتهام إلى تورط أعضاء بالحركة في الجريمتين. وفي انتخابات 2014 حلَّت الحركة ثانيا بعد حزب «نداء تونس» الذي تزعمه رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي، وشاركت في حكومة الحبيب الصيد.

ما جرى مع إخوان مصر دفع «النهضة» إلى تعديل خطابها؛ وتَبَنَّى زعماؤها شعار “الخروج من الحكم إلى المعارضة أفضل من العودة إلى السجن” وفضَّلت خيار الحوار والتوافق مع مختلف مكونات الساحة السياسية عن الصدام والمغالبة الذي أدى بإخوان مصر إلى العودة إلى السجون أو التيه في المنافي.

بدأت الحركة التونسية في اعتماد تكتيكات جديدة في مشوارها السياسي؛ إذ قررت في مؤتمرها العاشر الذي عقد في مايو 2016 فصل الدين والأنشطة الدعوية عن العمل السياسي، وتحولها إلى حزب مدني ذي مرجعية إسلامية، وقطع الصلة مع الجماعة الأم.

ظلَّت “النهضة” في عهد الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي تتعامل بحذر مع مكونات الحكم في تونس، صوَّتت لحكومة يوسف الشاهد نهاية 2016، وشاركت فيها بعدد من الحقائب الوزراية، وعلى وقع تدهور الأوضاع الاقتصادية خرج التوانسة إلى الشوراع يهتفون بسقوطها مع باقي أطراف الطُّغْمَة الحاكمة.

بعد وفاة الرئيس السبسي عام 2019، دفعت الحركة بأمينها العام عبد الفتاح مورو في السباق الرئاسي المبكر، رغم وعودها السابقة بعدم المنافسة على رئاسة الدولة، خرج مرشحها من الجولة الأولى التي عاقب فيها التوانسة نخبتهم واختاروا مُرَشَّحَيْن ليس لهما علاقة بالتركيبة السياسية القائمة، الأول قيس سعيد أستاذ القانون والثاني رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي.

في الجولة الثانية، دعمت النهضة قيس سعيد، باعتباره الشخصية المحافظة التي لا تملك لا رصيد ولا ظهير سياسي ويمكنها التحكم به، ولاحق قادتها منافسه القروي باتهامات فساد، وما أن نجح قيس حتى بدأت المواجهة بينه وبين الحركة التي تخيلت أن الرئيس الجديد سيكون أحد أدواتها.

تم تكليف إلياس الفخاخ الليبرالي المعتدل بتشكيل وزارة جديدة، إلا أنَّ النهضة وحلفاءها لم تمنحه الثقة، ودخلت البلاد في أزمة جديدة، ثم تشكَّلت حكومة برئاسة هشام المشيشي وزير الداخلية السابق، ونجح الغنوشي وحركته في ترويض رئيس الحكومة الجديد، ودفعوه إلى الصدام مع الرئيس سعيد.

استمر الصراع على السلطة في تونس طوال العامين الماضيين بين الرئيس سعيد ورئيس البرلمان الغنوشي المسنود من حزب قلب تونس ورئيسه نبيل القروي المرشح السابق المتهم من قبل الحركة بالفساد وائتلاف الكرامة بقيادة المحامي سيف الدين مخلوف.

حاول الغنوشي وإخوانه في البرلمان تعديل قانون المحكمة الدستورية، بحيث تصدر قرارتها بالأغلبية وليس بثلثي الأعضاء، وهو ما رفضه سعيد الذي أيقن أنَّ الحركة تعمل على توسيع نفوذها، وتجددت الأزمة بين الطرفين بعد تقدم نواب “النهضة” بمشروع لتعديل قانون الانتخابات وتحويل صلاحية الدعوة إلى الانتخابات والاستفتاء، إلى رئيس الحكومة في محاولة لتقليص صلاحيات سعيد، وهو ما اعتبره الأخير انقلابا دستوريا.

المشيشي الذي تحول إلى دمية تحركها “النهضة” قرر إجراء تعديل وزاري دون الرجوع إلى الرئيس؛ فرفض سعيد أن يُقسم الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، عرض نواب الحركة مشروع قانون يقضي بصرف تعويضات لمن عانوا من انتهاكات في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي والذي ينتمي معظمهم للإخوان، وتم تقدير تلك التعويضات بـ3600 مليار دينار تونسي، وهو ما فتح النار عليهم، فالشارع التونسي الذي يعاني من أزمات معيشية طاحنة ويرى أن الحكومة فشلت في احتواء أزماته وعلى رأسها التعامل مع تفشي وباء كورونا، صب جام غضبه على “النهضة” وحلفائها.

نزل التوانسة إلى الشوارع، وهتفوا ضد الحكومة والبرلمان والحركة، وتصاعد الغضب، وأحرقت مقرات «النهضة» وهو ما دفع الرئيس التونسي إلى إصدار تدابيره الاستتثنائية في 25 يوليو الماضي، وقرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه ومنعهم من السفر وإقالة حكومة المشيشي.

بعد تلك القرارات، بدا الغنوشي الذي بلغ الثمانين من عمره كرجل فقد ليس ظله فقط بل عقله أيضا، تخبطت قراراته وترواحت تصريحاته، لا يعلم على أي بر يستقر، مرة يُحَرِّض على النزول للشارع، ويهدد بالعنف ويستقوي بالخارج، ومرة أخرى يدعو إلى الحوار والوصول إلى حلول وسط، ويعلن أن حزبه «مستعد لأي تنازل، حفاظا على المسار الديمقراطي»، وهو ما رد عليه الرئيس التونسي بجملة من القرارات الجديدة مدَّد فيها تدابيره الاستثنائية وأوقف العمل بمعظم أبواب الدستور الذي من المنتظر أن تجرى عليه تعديلات جوهرية لتحويل نظام الحكم في تونس إلى «رئاسي» بديلا عن النظام البرلماني الذي مكن النهضة من التسلل والهيمنة على سلطات الدولة.

ثم قام سعيد بتكليف السيدة نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة كأول امرأة عربية تتولى هذا المنصب، وهو ما أغلق باب المزايدات النهضوية ورفع من أسهم الرئيس في الداخل والخارج.

حملة الاستقالات المتوالية التي ضربت «النهضة» خلال الشهر الماضي والتي تعدت الـ 130 استقالة لكوادر وقيادات نهضاوية، زادت من عزلة الغنوشي المتهم من كوادر وشباب حركته بـ«الفشل في الإصلاح الداخلي للحركة، ورفضه الإقرار بالمسئولية عما وصلت إليه الحركة من عُزلة، وما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من ترد».

المستقيلون، ومنهم وزراء ونواب وأعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي، اتهموا الغنوشي ومجموعة الموالين له بالانفراد بالرأي والإضرار بمصالح البلاد وإعطاء امتيازات للمقربين منه خاصة عائلته، وهو ما أدى إلى «انهيار صورة الحركة في عيون التوانسة».

كان هؤلاء قد سعوا إلى إنقاذ حركتهم بعد قرارات الرئيس التونسي القاصمة، وطالبوا في بيان صدر عنهم في مطلع أغسطس الماضي الغنوشي بالاستقالة لـ«الحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة»، ودعوه إلى عقد المؤتمر العام في أقرب وقت لـ«اختيار قيادات جديدة شابة تصلح ما فسد»، وبدلا من الاستجابة إلى مطالبهم اكتفى الغنوشي بقرار إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي، وهي المحاولة التي وُصفت بأنها «تنفيس لحالة الغضب المتراكم»، واُتهم الرجل بأنه يسعى من خلال هذا القرار إلى إيجاد طريقة للبقاء على رأس الحركة.

كانت ثورة الغضب الداخلي ضد الغنوشي ورجاله قد بدأت بإعلان مجموعة من شباب «النهضة» برفض المسار الذي سلكه زعيمها، ودعا 130 شابا ينتمون إلى الحركة في بيان لهم لـ«تصحيح المسار»، واتهموا الغنوشي بـ«الفشل والتقصير»، وطالبوا بضرورة «تغليب المصالح الوطنية التونسية على الحسابات الضيقة لقيادات الحركة»، لكنه لم يلتفت إلى هذه الدعوات، لتتفاقم الأزمة وتنفجر في وجهه.

وفي محاولة للهروب من الأزمات التي تهدد كيان حركته، سعى الغنوشي إلى القفز للأمام، فعمل على صناعة معارك، حاول فيها محاربة طواحين الهواء، بهدف دفع عناصر الحركة إلى التماسك والتوحد في مواجهة الخصوم، كانت آخر تلك المعارك، رفضه تشكيل حكومة جديدة دون الحصول على ثقة برلمانه المجمد، ودعا في تصريح له «إلى إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص الدستور».

وفي خطوة تكشف مدى تخبط الرجل، وجَّه الغنوشي قبل أسبوع بوصفه رئيس الحركة ذات الأكثرية البرلمانية خطابا إلى الغنوشي بوصفه رئيس البرلمان، يطلب فيه الأول من الثاني اتخاذ الإجراءات الضروية لعودة البرلمان للعمل للنظر في عودة المسار الديمقراطي .. ألخ، بالطبع لم تسمح قوات الأمن التي منعت الغنوشي سابقا من دخول البرلمان، بفتح «دار البغاء الديمقراطي» على حد تعبير الكاتب مسعود الكوكي في مقاله بجريدة الشروق التونسية، وبالفعل أغلقت هذه الدار ولم يتمكن الغنوشي حتى من صناعة اللقطة التي كان يسعى إليها.

خطاب الغنوشي وما تبقى من قادة حركته لم يخل منذ إعلان التدابير الاستثنائية من الحديث عن «إنقاذ المسار الديمقراطي»، وكأنهم يؤمنون حقا بالديمقراطية، وكأنهم لا يستعملونها كسلم للوصول إلى السلطة وما أن يصلوا يحرقونه حتى لا يصعد غيرهم.

في حوار له مع صحيفة «المغرب»، صنف عبد الفتاح مورو النائب الأسبق لرئيس حركة النهضة الإسلاميين داخل الحركة إلى 3 فئات: الأولى، لا تؤمن بالديمقراطية وتستعملها للوصول إلى الحكم لا غير. والثانية، لا تؤمن سوى بالـديمقراطية الفئوية الإقصائية. والثالثة، فئة تستعمل الديمقراطية لمصالح ذاتية.

مورو لفت في حواره إلى سيطرة وتحكم من وصفه بالجناح المتشدد على توجهات الحركة وقراراتها، والذين سماهم بأصحاب «الشرعية السجنية»، مشيرا إلى أن قائد هذا الجناح هو علي العريض القيادي الكبير بالحركة، والذي عُين من قبل وزيرا للداخلية في حكومة حمادي الجبالي، ثم خلف الأخيرة في رئاسة الحكومة حتى استقالته في 9 يناير 2014.

تصريحات مورو وهو من الجيل المؤسس للحركة وكان مرشحها في انتخابات الرئاسة الماضية، واستقال العام الفائت احتجاجا على مواقف رئيسها الغنوشي تؤكد ما ذهبنا إليه، وهو أن جماعة الإخوان بأفرعها المختلفة وأمثالها لا يعرفون الديمقراطية ولا التعددية ولا تداول السلطة، فهم يؤمنون بأنهم حملة الأمانة وأنها لن تستقيم بسواهم؛ لذا فادعاؤهم بأنهم يسعون إلى استعادة المسار الديمقراطي لا يعدو كونه تكتيكا يضمن لهم العودة والتسلل إلى السلطة مجددا.

مشروع الإخوان الأسمى هو العالمية الإسلامية وانشغالهم بهذا المشروع يسبق انشغالهم بالدولة الوطنية التي لا تمثل في فكرهم سوى حلقة ضمن حلقات الانتقال للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في الخلافة الإسلامية، لذا فحديثهم عن تعطيل المسار الديمقراطي أو الانقلاب على الثورة ومنجازتها لا يمثل سوى تكتيكات مراوغة يسعون من خلالها إلى استعادة مواقعهم التي خسروها.