ما هو العلم؟ وما هي التقانة؟ وما العلاقة بينهما؟ ما هو التقدم؟ وما هو التقدم بالمفهوم المجتمعي؟ وما العلاقة بينه وبين كل من العلم والتقانة؟ والأهم.. ما علاقة ذلك كله بالثورة العلمية والتقنية التي نعايشها في الراهن، على الأقل من منظور تأثيراتها وتداعياتها المجتمعية؟.

قد يرى البعض أن مثل هذه التساؤلات تشير إلى أمر يصعب الفصل في شأنه؛ ولكن ليس معنى ذلك أن نتعامل مع ما نعايشه من ظواهر عبر اتجاه أحادي البعد؛ إذ يمكن تناول هذا الأمر، إذا ما أخذنا في الاعتبار العلاقة “التبادلية” في ما بين العلم والتقانة والتقدم، أو بالأحرى علاقة التأثير والتأثر بينها.

التقدم المجتمعي

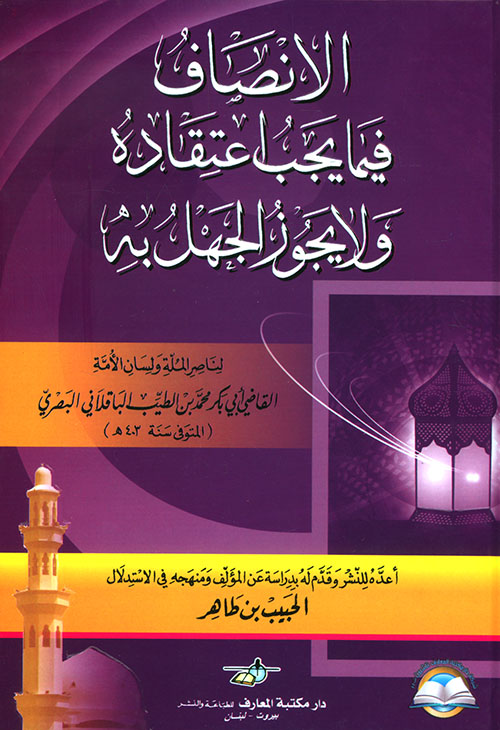

من جانب، يمكن اعتماد تعريف العلم الذي قدمه “محمد بن الطيب الباقلاني” في كتابه: “الإنصاف” بأنه “معرفة المعلوم على ما هو به”؛ وهذا يعني أن العلم حصيلة “معرفة” ظاهرة أو شيء “على ما هو به” دون إضافة أو نقص أو تزييف. وهو ما يشير إلى أن للأشياء والظواهر وجودا موضوعيا سابقًا على معرفتها، وغير متوقف عليها، وقابلا للمعرفة في آن.

من جانب آخر.. يمكن تعريف التقدم بأنه: “الإشباع المضطرد لاحتياجات الإنسان الفكرية والمادية المتجددة أبدا” وهذا يعني أن التقدم حصيلة “إشباع” الاحتياجات “الإنسانية”. فكل إنسان، من حيث هو إنسان، سواء أكان شابًا أم كهلًا أم شيخًا، لا يكف عن التقدم، ولا يستطيع أن يكف. إنما تقوم مشكلة التقدم، كما يوضح “عصمت سيف الدولة” في كتابه: “الشباب العربي والهوية” حين تحول الظروف الاجتماعية ـ التي هي عناصر تكوين المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان ـ دون إشباع تلك الاحتياجات أو اضطراد إشباعها.

من جانب أخير، يمكن التعبير عن التقانة بأنها “مهارة الإنسان في تطبيق العلم من أجل التقدم” وهذا يعني أن التقانة كمفهوم مرتبطة بمفهومي العلم والتقدم، وأنها ترتكز على درجة كبيرة من المعرفة العلمية متعددة المجالات، أو أنها تمثل، مجتمعيًا، “فاعلية الإنسان المعرفية” مُطبقة على الموارد المتاحة بهدف تحقيق التقدم. ومن ثم، فهي تنشأ وتتطور في السياق الاجتماعي، ولايمكن لهذه “الفاعلية” أن تتجسد إلا في سياق اجتماعي معين.

وبالتالي، تشكل التقانة الوسيلة الاجتماعية التي تصلح لتحقيق أهداف مجتمع معين في مكان وزمان معين، بما ينسجم مع هوية المجتمع وتصوراته للحياة، وبما يتوافق مع احتياجات الناس فيه. ولعل الملاحظة الواجب تثبيتها في هذا المجال، أن التقانة كوسيلة لتحقيق التقدم، تتحدد مساراتها تبعا لكل مرحلة تنموية للمجتمع.

إشكاليات التقدم

في هذا السياق، سياق علاقة التأثير والتأثر في ما بين العلم والتقانة والتقدم، لنا أن نلاحظ أن الثورة العلمية والتقنية الراهنة، لم تنشأ في فراغ، وهي لا تختلف في ذلك –أي من حيث دوافع النشأة– عن الثورة الصناعية التي سبقتها، والتي لم تحصل فجأة، بل كانت نتيجة مسار طويل –بدأ في أوروبا الغربية منذ آواخر القرون الوسطى، وتوج في إنجلترا– تمحور اتجاهه حول ضرورة إجراء تحسينات في أساليب الإنتاج الزراعي والحرفي، من أجل حل مشكلة زيادة وتطوير الإنتاجية.

لنا أن نلاحظ أيضا أن الثورة الراهنة، التي عبدت طريقها كل الإنجازات التي حققها الإنسان من قبل في مجالي العلم والتقانة، ما كانت لتتم سوى في القرن العشرين رغم أن لحظة البداية التاريخية لها كانت في العام 1884، أي في اللحظة التي نجح عندها توماس إديسون في تحرير الإلكترون عن طريق تسخين أحد المعادن.

أما لماذا لم تتم إلا حيث تمت، فذلك بسبب التغير الذي حصل في مسيرة “فصل العلم عن العمل (الإنتاج)”. إذ مع تطبيق الاكتشافات العلمية في العملية الإنتاجية، كمحاولة لحل مشكلاتها، ولدت الثورة التقنية كنتيجة مباشرة لـ”ربط العلم بالإنتاج”.

لنا أن نلاحظ، كذلك، أن الثورة الراهنة، بما تتضمنه من اعتماد لنظم “الحركة الذاتية” (الأتمتة: Automation) لم تساهم فقط، في زيادة إنتاجية العمل إلى مستويات غير مسبوقة؛ ولم تساهم وحسب، في جعل العلم نفسه قوة إنتاجية مباشرة عبر تحول البحث العلمي إلى “وسيلة” فعالة لزيادة الإنتاج وتطويره؛ ولكن إضافة إلى هذا وذاك، ساهمت في نشأة علوم جديدة لم تكن معروفة.. والبرمجة الإلكترونية أحد الأمثلة.

وفي ما يبدو، هكذا، فإن الملاحظات الثلاث تلك، وإن كانت تشير إلى علاقة التأثير والتأثر في ما بين العلم والتقانة والتقدم؛ فهي، في الوقت نفسه، تؤكد على أن النظر إلى مجريات اللحظة العالمية الحالية، دون ما الربط بينها وبين تداعيات الثورة العلمية والتقنية الراهنة، إنما يعتمد على زاوية رؤية أحادية البعد.

وفي ما يبدو أيضا، فإن جوهر التغير الحاصل في اللحظة العالمية، يتمثل في الانتقال من المطلقات إلى الممكنات أو الاحتمالات المفتوحة.. ليس على قاعدة نفي الآخر، وإحلال الاختراق محل الصراع، بل على قاعدة التغير الكيفي الذي حدث في العناصر السياسية /الاقتصادية، وكذلك الاجتماعية/ الثقافية، ضمن الإطار العالمي الناتج عن محصلة انضغاط الأبعاد الحضارية والثقافية للمجتمعات الوطنية.

وهذا هو ما يطرح إشكاليات التقدم المجتعي، التي تُمثل الناتج المنطقي لما يمكن التعبير عنه بـ”أزمة الدولة” في عصر التحولات العالمية الكبرى.

تراجع الدولة

إن تراجع قدرة الدولة في التعامل مع الثورة العلمية والتقنية التي نعاصرها، بما تتضمنه من ثورات في المعلومات والاتصالات والمرئيات، ومواجهة تداعياتها إيجابيًا، يشير إلى أنها أصبحت عرضة للكثير من المعوقات، وأنها أصبحت أقل، من حيث التأثير والكفاءة، في إدارة شئونها الداخلية. وبالتالي فهي لم تعد قادرة بمفردها على حل العديد من المشكلات الجديدة، مثل: قضايا البيئة والعنف وتجارة المخدرات والأزمات المالية، والهجرة غير الشرعية.. وغيرها.

أضف إلى ذلك أن التطورات الاقتصادية المتسارعة، وخاصة في ما يتعلق بكل من: زيادة حركية رءوس الأموال والتنافس عليها وعلى الأسواق، لم تساعد -فقط- على إضعاف السياسات الاقتصادية للدولة ولكن -أيضا- في دفعها إلى سياسات تتمحور حول “تخفيض تكلفة السلع الاجتماعية”.

بعبارة أخرى، أدى تزايد معدلات المنافسة، وتباين المصالح على المستوى العالمي، إلى تخلي الدولة طوعًا أو كرهًا عن بعض من قدراتها الوظيفية وأدوارها الأساسية، لصالح معايير المنافسة والحرية الاقتصادية، وإحلال المعايير الخاصة للاستثمار محل المعايير العامة أي أصبحت هناك إدارة خاصة للمجتمع من قبل الرأسمال وفقًا لمصالحه وأهدافه.. وبالتالي أصبح الهدف الأساس لكافة اللاعبين (الفاعلين) على مستوى العالم، هو خفض معدلات التضخم لضمان تدفق رءوس الأموال الدولية.

ولعل هذا ما دفع بالدولة في الشمال إلى أن “تصبح دولة مديرة للبواقي أو الفضلات”. أما في “الجنوب” فقد أصبحت الدولة تتحلى بسمات، قد يعبر عنها اصطلاح “الدولة الرخوة” (The Soft State) وهو الاصطلاح الذي كان “جنار ميردال” (Gunnar Myrdal أول من استخدمه، في أواخر الستينات، للإشارة إلى “استعداد معظم حكومات الدول النامية، لتجاهل حكم القانون، ولتغليب مصالح أفرادها الخاصة على المصلحة العامة”.

وبعد..

فإن حقيقة اللحظة العالمية تتمثل في ما تطرحه من معيار، يفرض نفسه في سياق عقيدي موجِه (أيديولوجي) وتقاني (تكنولوجي) فريد طالما أنه لم يعد هناك بديل عالمي لـ”ديمقراطية السوق” أو عقبات فنية يمكن أن تحول دون انتشارها على الصعيد العالمي.

إذن لنا أن نلاحظ كيف أن التنمية في إطار هذا المعيار، تصبح غير واردة، من الوجهة السياسية دونما احترام التعددية على النحو اللائق؛ ليس هذا فحسب.. ولكن أيضا كيف أن الكثير من بلدان العالم أصبح يعتمد بصورة متزايدة على إعانات وقروض الدول الغربية والمؤسسات الدولية المانحة، التي ربطت استمرارية التدفقات الخارجية بموافقة النظم الحاكمة في تلك البلدان، على التحرك في اتجاه الليبرالية الاقتصادية والسياسية، فيما أصبح يعرف بـ”المشروطية” أو بالأحرى “الاشتراطية” السياسية والاقتصادية.

بناءً على ذلك، وفي إطار هذه الوضعية، لنا أن نتساءل: كيف يتسنى لنا تقييم الهوامش المتبقية لـ”استقلال” العوامل المجتمعية، خاصة السياسية والاقتصادية، على الأقل: من منظور بلدان الجنوب من أجل أن تُحرز قدرا من التقدم المجتمعي؟!.