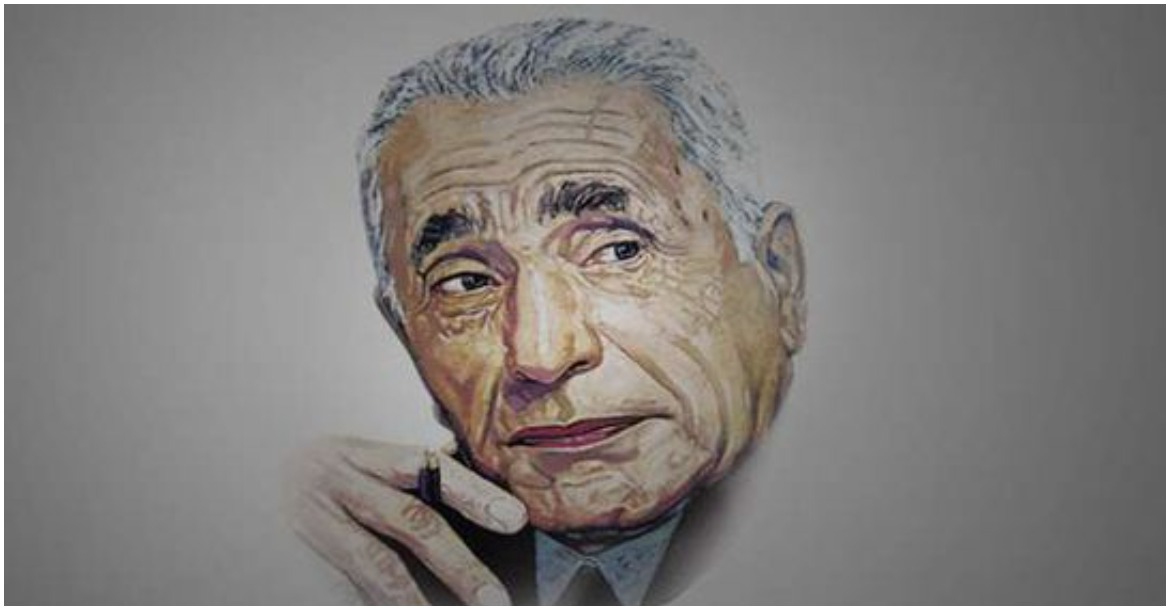

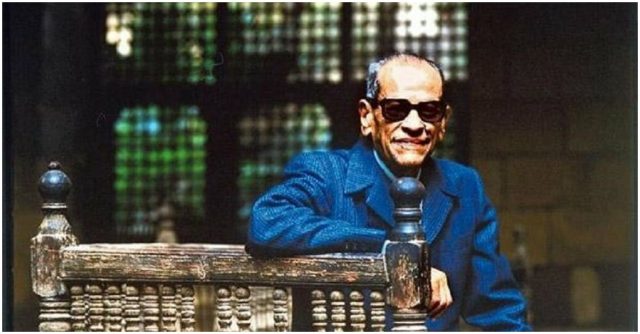

في صباح يوم الثالث والعشرين من سبتمبر عام ٢٠١٥، دخل الأستاذ “محمد حسنين هيكل” عاما جديدا من عمره السخي بكرم، والحافل بكل ما هو مُبْهر وجميل ..غير أن مشيئة الله –ولا راد لمشيئته– جعلت من هذا اليوم الذي أتم “الأستاذ” به عامه الثالث والتسعين، هو عيد الميلاد الأخير في حياة الرجل، فقد انتقل إلى عالم الأبدية والخلود في صباح يوم السابع عشر من شهر فبراير من عام ٢٠١٦.. فقد ولد الأستاذ، في شهر سبتمبر من عام ١٩٢٣، بعد سنوات قلائل من ميلاد صديقه الكبير “جمال عبد الناصر” الذي كان ميلاده في العام ١٩١٨، والذي أعقبه ثورة شعبية عظيمة هي ثورة ١٩١٩، وفي نفس السنة التي ولد فيها أول دستور ليبرالي مصري، عُرف في التاريخ المصري الحديث بدستور1923.

الكتابة عن “الأستاذ” لمن هُم مثليّ، والذين تّفّتح وعيهم السياسي والوطني في زمن التحولات الكبرى، وكان هو مُعبرا ومُفسرا وشارحا وكاشفا عن الكثير من وقائعها – مَسألة شديدة الصعوبة، بل أجدها مُستحيلةً؛ فاسمُه كان عنوانا من ضمن عناوين كثيرة لتلك السنوات البعيدة من عمرنا، وعمر العالم!

فتلك الشخصية الثرية في حياة الوطن، جمعت جوانب شتى من المعرفة السياسية والثقافية والاستراتيجية والتاريخية فضلا عن الأدبية والفنية والإبداعية، فهو القادر على أن يُرصع كلماته أو أحاديثه بأبيات من الشعر القديم والحديث والمُعاصر، فهو الحافظ لأكثر من عشرة آلاف من أبيات الشعر العربي الأصيل، فضلا عما يملكه من موهبة أدبية فذة في الكتابة السياسية أو التاريخية، فهو صاحب بناء معماري روائي لا يُدركهُ إلاّ من عشق الأدب وأدرك كل أسراره وأمتلك كل مفاتيحه، حتى أن الأستاذ “نجيب محفوظ ” وصف الموهبة الأدبية للأستاذ، وبطريقته الذكية خفيفة الظل بقوله: “الحمد لله أن “هيكل” اشتغل بالصحافة، ولم يعمل بالأدب وكتابة الرواية، كان قطعْ عِشْنَا، فهو أديب وروائي بامتياز”.

من الصعب أن أَتحدث عن كاتب عظيم الشأن هو أقرب الى الظاهرة، بل هو في الحقيقة ظاهرة حقيقية وأصيلة بجدارة واستحقاق.. لذلك من الحكمة التوقف عند الشاطئ والاكتفاء بإلقاء نظرة طائر، لعل هذا الطائر يُتاح له من العمر ما يجعل البحث عن أسرار هذه الظاهرة وأبعادها، ما يُماثل وضع شاعرنا العظيم “حافظ إبراهيم” في دفاعه عن لغتنا العربية الجميلة والذّود عنها في مواجهة حملة مُغرضة للانقضاض عليها وقتلها لصالح من تّحدث عنها بسوء في منتصف عشرينيات القرن الماضي!

كانت معركة “حافظ” عظيمة كاسمه، فهو المُدافع عن لغة الضاد (حصن العروبة) في مواجهة أعداء الوطن، وكذلك أرى فيما يمثله الأستاذ “هيكل” وقيم عصره من الكرامة والتحدي والتحرر الوطني والتنمية المستقلة والدفاع عن حقوق الفقراء والثقافة الوطنية الرفيعة والأمة الواحدة المُمتدة من الماء الى الماء، ما يُماثل هذا الشرف في الدفاع عن العربية والعروبة.

أَنا البَحرُ في أَحشائِهِ الدُرُّ كامِنٌ فَهَل سَاءَلوا الغَوّاصَ عَن صَدَفاتي

فَيا وَيحَكُم أَبلى وَتَبلى مَحاسِــني وَمِنكُم وَإِن عَزَّ الدَواءُ أَســــــــــاتي

فَلا تَكِلـــوني لِلزَمانِ فَإِنَّنــــــــــي أَخافُ عَلَيكُم أَن تَحينَ وَفاتـــــــــــــي

فإذا أخذنا من الأستاذ “عباس محمود العقاد” –ذلك العملاق الكبير في حياتنا وتاريخنا– ذلك المنهج الذي أرساه في دراسته لعباقرة التاريخ والإنسانية، ما يُعرف بـ”مفتاح الشخصية” والتي طبقها في تلك السلسلة الرائعة والمعروفة بالعبقريات، على الأستاذ “هيكل” فإنني أرى بعض مفاتيح تلك الشخصية، والتي أحسبها دروسا ناصعة لمن يريد أن يكون صاحب موضعٍ ومكانةٍ في التاريخ والعطاء.

ولكي تتضح الرؤية وتستقيم لما سوف أقوله، يتعين عَليَّ أن أشير إلى ذلك المنهج الذي اتبعه الأستاذ “العقاد” فقد وجد في شخصية القائد والقيادة مفتاحا لقراءة شخصية الرسول الأعظم “محمد بن عبدالله” في كتابة “عبقرية محمد” وكذلك وجد في شخصية “أبوبكر الصديق” نموذجا للإيمان والتسليم بدعوة من يراه جديرا بالصدق، أما العدل والتوق اليه، فقد رَآه مفتاحا لدخول عالم “عمر بن الخطاب” وبنفس الرؤية اقترب من عالم “خالد بن الوليد” فقد رأى عشقه للبطولة عنوانا لفهم مسيرة حياته الحافلة.

إذا طبقنا هذا المنهج على الأستاذ “هيكل” فلا أجد مفتاحا لفهم تلك الشخصية الثرية المتعددة الأبعاد إلا في تلك العبارة الموجزة: “أن تملك حرية القرار، فأنت قادر على صنع المعجزات”.

ففي مسيرة الأستاذ “هيكل” من المحطات والتجارب والشخصيات – الكثير الذي يُبرهن على صحة هذه النظرة، ففي حياته الصحفية والسياسية والمواقف الحاسمة ما يؤكد أن الرجل حافظ على مساحة كافية تفصله عن أساتذته في تلك المهنة، فرغم إعجابه بأستاذه “محمد التابعي” في فنون الصحافة، إلا أنه ظل بعيدا عن الحياة الصاخبة والعاطفية للأستاذ “التابعي” فلا يُعرف عن الأستاذ “هيكل” حُبَّ السهر أو المشاركة في أمسيات صاخبة أو علاقات خارج مؤسسة الزواج.

وبنفس القياس، فقد اقترب من الأستاذ “علي أمين” إنسانيا، دون إعجاب بمدرسته الصحفية، فقد أسس “هيكل” مدرسة التحليل العميق للخبر، في الوقت الذي كان يُفاخر الأخوين “مصطفى أمين” و”علي أمين” بأنهما من أصحاب مدرسة الإثارة، فـ”الرجل الذي عضَّ كلبا” هو الخبر الذي يبيع، وليس “الكلب الذي عضّ رَجُلاً” هو الخبر الذي يستحق النشر!

وهكذا تتعدد الأمثلة والنماذج في عالم الصحافة، غير أنني أكتفي في عالم السياسة بعلاقتين، من علاقات سياسية كثيرة في حياة “الأستاذ” وهي علاقته بالرئيس “جمال عبدالناصر ” والثانية علاقته بالرئيس “أنور السادات”.

فقد عرضّ عليه الرئيس “عبدالناصر” في أعقاب حرب السويس عام ١٩٥٦، أن يكون وزيرا للإرشاد (الإعلام) لكنه رفض بكل هدوء ودبلوماسية، قائلا للرئيس كلمة هي أقرب الى الدرس الحكيم: “سيادة الرئيس، أني أفضل أن أكون صديقا لا وزيرا، الصديق يبقى، لكن الوزير يمضي، الصديق يملك حرية التفكير، بينما الوزير لا يملك غير ضرورة التنفيذ لإرادة الرئيس”.

وهكذا بقيت تلك العلاقة الواضحة والمُستقيمة قائمة حتى وفاة الرئيس، حتى باتت نموذجا نادرا في علاقة الرئيس بالمُفكر، لا يماثلها في تاريخنا المعاصر إلا علاقة الأستاذ “العقاد” و الزعيم “سعد زغلول” وعلاقة المفكر والأديب الفرنسي الكبير “أندريه مالرو” بالرئيس الفرنسي “شارل ديجول”.

وحتى عندما كلّفه الرئيس بتولي وزارة الإعلام في ربيع عام ١٩٧٠، كان “هيكل” هو أول من غيّر اسم الوزارة من وزارة الإرشاد القومي إلى وزارة الإعلام لكن الأهم أنه طلب من الرئيس أن يبقى في موقعه الأثير، في رئاسة تحرير جريدة الأهرام، وفي الأسبوع الأول من بعد رحيل الرئيس وانتقاله الى رحاب ربه، طلب من الرئيس الجديد، أن يترك الوزارة، ويكتفي بدوره في مؤسسته العريقة وعلى رأس صحيفته التي جعل منها واحدة من أهم عشر صحف في العالم.

ومع الرئيس السادات، ظلت العلاقة على نفس القدر من الاستقلالية، رغم مواقف من الشّد والجذب فرضتها الأحداث واختلاف الرؤى، فعندما قرر الرئيس طرد عشرات الصحفيين الوطنيين من عملهم في عام ١٩٧٢، وإحالتهم الى المعاش بسبب تعاطفهم مع مظاهرات طلاب الجامعات المصرية المُطالبة بالحرب، وكان من بينهم عدد كبير من كُتاب وصحفيي “الأهرام” مثل الدكتور “لويس عوض” والأستاذ “أحمد بهاء الدين” و”لطفي الخولي” و”محمد سيد أحمد” وغيرهم.

وقتها طلب الأستاذ “هيكل” من زملائه الامتثال للقرار، والتعهد بمواصلة دفع مرتباتهم من صندوق العاملين بالجريدة والابتعاد عن أي صدام أو تصعيد، لأنه كان يعرف أن قرار الحرب قادم قادم ولا مفر من اتخاذه.

وعندما بدأت الحرب في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، كلّفه الرئيس “السادات” بكتابة القرار الاستراتيجي ببدء العمليات العسكرية، وطوال أيام الحرب كان “هيكل” والأهرام؛ الصوت الأهم في تغطية وقائع المعارك، وإلقاء المزيد من الضوء على تطوراتها.

وعند توقّف العمليات العسكرية، بدأت مرحلة الاستثمار السياسي والاستراتيجي لتلك الحرب المجيدة، وهنا كان الخلاف بين الرئيس والأستاذ، فقد عبّر “هيكل” بكل جرأة وشجاعة عن وجهة نظره التي وصلت إلى حد الصدام العلني مع الرئيس، وكتب في جريدته سلسلة من المقالات الهامة جمعها بعد ذلك في كتاب تحت اسم “في مُفترق طرق”.

وفي يوم ٢ فبراير ١٩٧٤، أصدر الرئيس “السادات” قراره بإعفاء الأستاذ “هيكل” من موقعه رئيسا لتحرير الأهرام.

تصوّر حينها الرئيس أنه أنهى حياة صديقه وغريمه الى الأبد، نقصد حياته السياسية والصحفية!

لكن ما حدث هو العكس تماما، فعندما ذهب إليه المهندس “سيد مرعي” رئيس مجلس الشعب ليبلغه بقرار الإعفاء، أبلغه ما قاله الرئيس “السادات” عنه بإنهاء حياته المهنية والصحفية والسياسية؛ فما كان من الأستاذ “هيكل” أن قال لصديقهم المُشترك تلك الكلمات التي تُلخص وتُجسد مفتاح شخصيته بامتياز: “أرجو إبلاغ الرئيس أنه يملك القرار بإنهاء عملي في الأهرام، غير أنه لا يملك أي قرار في إعفائي من مهنتي”.

وعندما سأله المهندس “سيد مرعي” عما يقصد؟ مستطردا القول: من أين تعيش وتحيا؟!

أخرج الأستاذ “هيكل” قلمه من جيب بدلته، وقال له: “هذا القلم أملكه أنا ولا سلطان للرئيس عليه!”

بعدها بدأت مرحلة عظيمة وجديدة من حياة ” الأستاذ” يطول الحديث عنها، لأنها مرحلة خصبة ورائعة وثرية في حياته فمنها انتقل من وصفه صحفيا صاحب خبر، إلى “صانع للخبر والثقافة والفكر والتأريخ” وضع لخّصهُ الصحفي الفرنسي الكبير “أريك رولو” بكلمات دقيقة ومُعبرة: “عندما كان هيكل قرب القمة؛ كنا نذهب إليه لنعرف آخر قرارات الرئيس، وعندما ترك “هيكل” القمة لأصحاب القرار، كنا نذهب إليه لنعرف منه ماذا كتب وفي ماذا يفكر”.

أستاذ “هيكل” وأنت بين يدي الله، نكرر دعوانا إليك وأنت بين ظهرانينا: “كل عام وأنت مُشرق ومُعلم وأستاذ”.