كان المرض واحدا من أهم أسباب استشراء الأمية في مصر قبل ثورة يوليو 1952، فلم يكن التعليم يشغل حيزا من تفكير أولئك الذين يصارعون من أجل الحياة بأجساد منهكة.

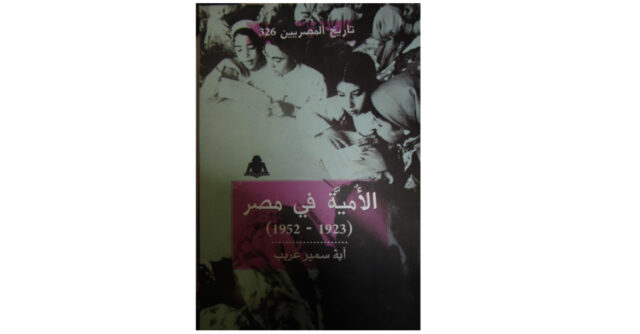

وفي كتابها “الأمية في مصر.. 1923 – 1952” تقول آية سمير غريب “كان من عوامل تفشي الأمية، انتشار الأمراض والأوبئة مثل البلهارسيا والإنكلستوما والدوسنتاريا؛ حيث دفع الفقر الشديد في بعض الأحيان البعض إلى بيع الأدوية التي كانت تمدهم بها الحكومة؛ لكي يشتروا خبزا يقتاتون به، وكان من الصعب عليهم في ظل هذه الأوضاع أن يتجهوا إلى تعليم أنفسهم أو أبنائهم، كما كان لانخفاض الميزانية الخاصة بالتعليم بسبب سياسة الإنفاق الحكومي، وزيادة السكان– دور في انتشار الأمية بين أغلب فئات الشعب”.

وتضيف أن الفترة من 1923، إلى عام 1952، قد شهدت حالة من عدم الاستقرار السياسي، إذ تشكلت خلالها سبع وثلاثون وزارة أي بمعدل وزارة لكل تسعة اشهر، ما أدي إلى عدم استقرار التعليم.. وكثيرا ما كان أحد وزراء المعارف يبدأ بدراسة مشكلة من مشكلات التعليم وينتهى من دراستها بوضع برنامج معين، ثم يترك الوزارة قبل أن يبدأ في تنفيذ هذا البرنامج، ثم يأتي الوزير الذي يليه ويبدأ في الدراسة من جديد.

ظل التعليم طوال هذه السنوات يدور في حلقة مفرغة، والأمية تفترس الشعب، ولكن على الأرض صدرت العديد من القوانين، وعن هذا تقول آية سمير في كتابها “أصدرت حكومة النحاس القانون رقم 110 لمكافحة الأمية في عام 1944، ولكنها أقيلت بعدها وأهمل القانون حتى جاءت حكومة اسماعيل صدقي في عام 1946، وأعلنت عن مكافحة ثالوث الفقر والجهل والمرض؛ ولكنها رأت بعد فترة وجيزة من الزمن ضرورة عدم تطبيق القانون في كل المحافظات، قبل أن تهمل الملف برمته.. وقد بلغت نسبة الأمية في عام 1950، نحو 75% من تعداد السكان”.

المفارقات التي تكشف عنها آية سمير في كتاب “الأمية في مصر” لا تتوقف عند حد معين، منها ما يتعلق بتعليم المرأة إذ تقول “على الرغم من بداية إرهاصات حركة تحرير المرأة، في منتصف القرن التاسع عشر، من خلال كتابات رفاعة الطهطاوي، ودعوته لتعليم المرأة وخروجها إلى العمل، وتبلور هذه الإرهاصات في كتابات قاسم أمين في نهاية القرن التاسع عشر؛ فإن قانون مكافحة الأمية أهمل تعليم المرأة، وبالإضافة إلى هذا فإن جهل المرأة أدى إلى انقطاع الاتصال بين المنزل والمدرسة، وكثيرا ما شكا المعلمون من ضياع الإرشادات التي يلقونها على التلاميذ إذا عادوا إلى منازلهم، فلو كانت الأم متعلمة كانت ستهتم بمراجعة دروس أطفالها وتشجيعهم على الدراسة واتباع العادات الصحية”.

“في عام 1951- 1952 قررت وزارة المعارف العمومية أن تقوم سياسة مكافحة الأمية على شقين، شق علاجي وهو تعليم الأميين الكبار، وشق وقائي وهو تعليم الصغار الذين توفر لهم المدارس الأولية القسط الضروري من التعليم الأساسي”.

ألقى الجهل بظلاله الكثيفة على كل شيء في مصر قبل ثورة 1952، وفي هذا الصدد تقول آية سمير “أدى ارتفاع الأمية إلى نتائج سياسية أهمها طغيان السلطة، حيث اتجه الناس في الريف الى اختيار نواب بعينهم، كما كانت المفاضلة تتم على أساس الأشخاص وليس البرامج، أما الأصوات الباطلة التي تشير في المجتمعات المتقدمة إلى الاحتجاج على وضع معين، فإنها في الريف المصري لم تكن سوى تعبير واضح عن العجز عن ملء ورقة التصويت، كما أدت الأمية إلى نتائج اقتصادية أهمها إبقاء درجة الفقر على حالها، فالأمية تضعف القدرة على الكسب المالي، كما أدت الأمية إلى إعاقة خطوات الدولة في زيادة الثروة القومية، وأدى جهل بعض الأثرياء المصريين إلى عدم استثمار أموالهم في المشروعات المالية والصناعية التي اقتحمها الأجانب في المقابل وزادوا ثرواتهم منها”.

وتضيف “عندما قامت ثورة يوليو 52، كان من أهم أهدافها تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وقد تعددت الصور التي حققت الثورة بها هذه العدالة، ومنها توزيع الثروات عن طريق قانون الإصلاح الزراعي، وتوفير التعليم المجاني للفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك التعليم العالي ورغم زيادة الطلبة نتيجة سياسة مجانية التعليم، فإن نسبة الأمية ظلت مرتفعة حيث بلغت في عام 1960، قرابة 60% من عدد السكان، حيث ظلت الكثير من الأسر الفقيرة تفضل إرسال أبنائها لتعلم مهنة أو للعمل بصفة عامة بدلا من إرسالهم إلى المدرسة”.