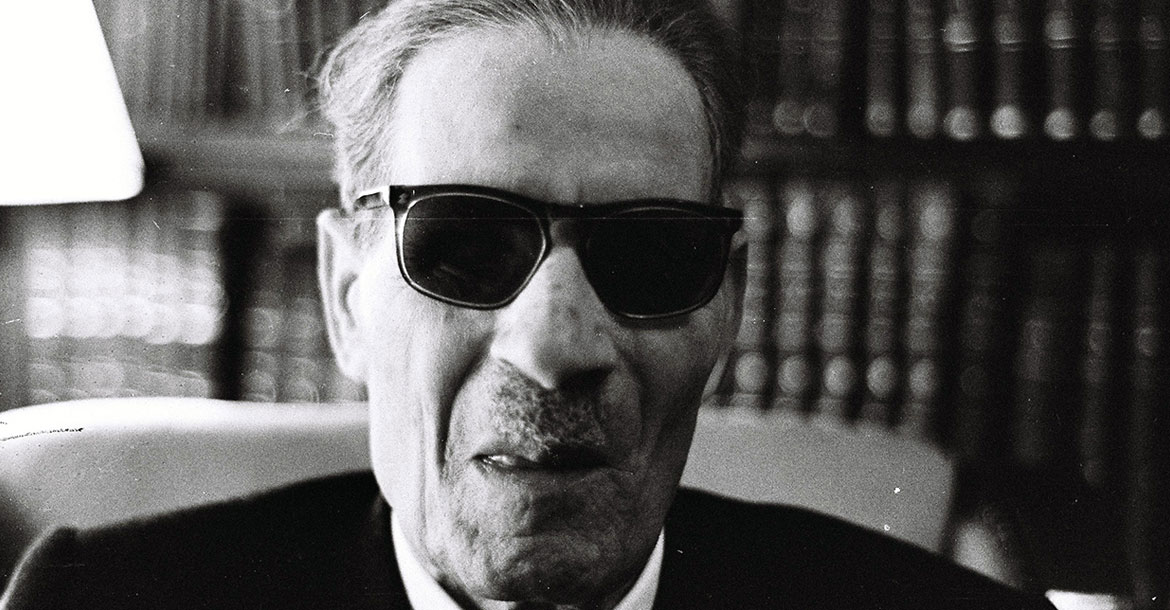

في أعقاب الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية في الثامن من شهر سبتمبر الماضي، وبينما تحل في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ذكرى وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كان يؤكد دوما أن التعليم كالماء والهواء؛ ومن ثم فهو حق من الحقوق الإنسانية قبل أن يكون من الحقوق الدستورية لكل مواطن مصري، لا يمكن أن يكون هناك ما هو أسوأ من أن تتخطى نسبة الأمية في محافظة المنيا 37% في عام 2017، فتسجل بذلك المحافظة التي ينتمي إليها قاهر الظلام الدكتور طه حسين أعلى نسبة أمية من بين جميع محافظات مصر. ولكن وفقا للبيانات الحكومية وللخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة فقد أدرج ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع كأحد أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإنه من المنتظر أن يقضى على الأمية في جميع محافظات مصر بحلول عام 2030.

وإلى أن تتحقق تلك الخطط وهذه الوعود القديمة والمتكررة منذ عقود سابقة ليس علينا سوى أن نتساءل عما حققه المشروع التعليمي والتنويري للدكتور طه حسين [1889-1973] خاصة ونحن بصدد إحياء ذكراه بكثير من الاستحياء؟ فلماذا ما زالت قريته التي نشأ فيها تعاني من الفقر والجهل والمرض، بالإضافة إلى العشوائية الخالية من أية جماليات، والتي لحقت بها حديثا مثلها مثل كثير من القرى والمدن المصرية؟! فبينما اختفى البيت البسيط الذي نشأ فيه الدكتور طه حسين، فإن تمثالا نصفيا له لم يزل رابضا في الشارع الرئيس لعزبة الكيلو إحدى قرى مركز مغاغة، ولكنه تغطيه الأتربة والملصقات ويجهل الكثيرون من أهل القرية من هو صاحبه؟! ما يوحي بافتقاد الكثيرين للشعور بالانتماء إلى المكان الذي يعيشون فيه، بعدما جهلوا تاريخه وتاريخ أبرز نوابغه، وبعدما مزَّق أوصالهم الفقر والمرض.

فهل خطط التنمية المستدامة ستكون قادرة وحدها على تغيير حال هؤلاء للأفضل خلال السنوات القادمة بعد فشل أمثالها من الخطط على مدار العقود السابقة في التخلص التام من داء الأمية؟ وهل أمية القراءة والكتابة هي التحدي الوحيد للتنمية البشرية في بلادنا، أم إننا ما زلنا نعاني من مشكلات التسرب من التعليم الإلزامي، ومن ضحالة مستوى الخريجين ثقافيا وعلميا، ومن تدني مستوى الإلمام باللغة العربية الفصحى وعدم االقدرة على تذوق أدبها العريق؟!

إن فقدان مصر لواحد من أبرز نوابغها في الأدب والفكر منذ ما يناهز النصف قرن من الزمان يدفعنا الآن إلى تأمل التغيير الذي طرأ على الحياة الثقافية والواقع التعليمي في بلادنا خلال هذه الفترة التي ساد فيها السلام ولم تعد هناك تلك الحروب التي كانت كفيلة بالقضاء على الأخضر واليابس! فخلال هذه الفترة الزمنية تراجع دور المعلم، وتضاءل تأثير الكتاب المقروء، وتدهور الاهتمام بلغتنا القومية وأدبها إعلاميا وتعليميا، كما فقدت المدارس هيبتها فتلاشى دورها التعليمي والتربوي، ونجحت العشوائية وبكل قوة في اجتياح كل معالم حياتنا مثلما غزت وبكل إصرار المناطق السكنية المكتظة بالبشر. لذلك فإنه ينبغي علينا ونحن نحيي ذكرى شخصية فذة من أهم أعلام النهضة والحداثة في مصر والعالم العربي أن نحيي أيضا مشروعه التنويري والتعليمي؛ وذلك بالتنقيب في تراثه بهدف استدعاء أفكاره واسترجاع مواقفه وأحداث حياته علَّنا بذلك نمد يد العون التي قد تسهم في رفع الحجب عن فئة كبيرة من الناس، لم تزل تعاني من الفقر والجهل والمرض إضافة إلى العشوائية والفساد.

إن الدكتور طه حسين قد دافع عن حق جميع أبناء مصر في التعليم المجاني؛ كي يتم القضاء على ما يضفيه التمايز الطبقي من أفضلية تؤدي إلى استعلاء واستقواء فئة من أبناء الشعب المصري على غيرها من الفئات الأدنى منها اجتماعيا وماديا؛ ومن ثم حرمان تلك الفئات من أولى خطوات ترقيهم الإنساني.

وخلال تلك الحقبة التي كانت فيها مصر تناضل من أجل الحرية والاستقلال ومن أجل إجلاء جيوش الاحتلال عن أراضيها، كان عليها أن تبدأ عهدا جديدا تترسخ فيه قواعد نهضتها الحديثة، وبفضل نضال أبنائها من أمثال الدكتور طه حسين ورفقائه من الأدباء والمفكرين كانت هناك دعوات مستمرة لتجديد وتحديث طرق تدريس الأدب العربي، وللارتقاء بمستوى التدريس في المدارس الحكومية، والإعداد الجيد للمعلمين، وكان من نتيجة تبني ذلك المشروع أن تخرَّج من المدارس والجامعات الحكومية آنذاك خيرة أبناء مصر الذين أثروا العلم والأدب والفن، فشهدت مصر عقودا من النهضة الفكرية والأدبية والفنية ما زالنا ننهل منها إلى الآن.

أما في الوقت الراهن فقد أصبح التعليم الحكومي يُنظر إليه باستعلاء واحتقار وذلك في ظل سيادة التعليم باللغات الأجنبية، وانتشار مدارس اللغات والمدارس التجريبية والمدارس الدولية بالإضافة إلى الجامعات الخاصة والدولية التي يتزايد عددها كل عام، والتي تحوّل التعليم معها إلى مجرد مشروع استثماري مادي مربح ينشر ثقافات مغايرة لثقافتنا ويتبنى لغات غير اللغة العربية. ناهيك عن معضلة مراكز الدروس الخصوصية التي امتدت جذورها في البنية التعليمية والنفسية للمجتمع المصري، فأصبح ما تقدمه من تعليم موازٍ يستنفذ الكثير من أموال الأسر المصرية – هو الأهم من التعليم الذي تقدمه المدارس والجامعات، كما أصبحت الشهادة هي الورقة الأهم في حياة الخريجين وليس ما يتم اختزانه في ذاكرتهم من علم ينفعهم في حياتهم.

وما أن حوصرت بلادنا شأنها شأن كافة بلدان العالم الثالث بأغلال النظام العالمي الجديد دون استعدادٍ كافٍ منها لمقاومته أو تخطيطٍ مسبق يضمن لها عدم التسليم كلية له – حتى بدا جليا الآن ما فُرِض عليها من اختيار بين أحد أمرين وهما: إما أن تبتلع ثقافيا وحضاريا بعدما تمكنت منها التبعية الاقتصادية والسياسية للنظام الرأسمالي الأحادي القطب، وإما أن يتجدد نضال أبنائها من أجل تخليصها من براثن من يريدون لها الفناء الحضاري. فأبناء مصر النوابغ في كافة المجالات والذين لا تلمع أسماؤهم أو يذيع لهم صيت إلا خارج وطنهم – لا يحتاج أمثالهم ممن لن تتوفر لهم فرص العيش خارج مصر كي يتمكنوا من إبراز مواهبهم؛ سوى أن يكون هناك بينهم من هم أمثال عميد الأدب العربي الذي قهر كل عتمة محيطة به وأنار دروب كل من يحيون في ظلمة الجهل وظلماته. وهؤلاء فقط هم الذين سيسيرون على دربه؛ فمثلما سيسعون إلى تحررهم الفردي من براثن الجهل والفقر سيدافعون أيضا عن حق غيرهم في التحرر مثلهم. وهذا هو ما نحتاجه الآن في ظل تسلط احتلال ثقافي أعتى وأشرس من أي احتلال عسكري قاومته بلادنا من قبل.

فالقضية الآن لم تعد تتعلق بالتعليم ومجانيته؛ بقدر ما أصبحت تتمثل في إحياء الإنسان فؤادا وروحا؛ كي يظل مُقدِّرا لقيمة العلم، ومنتصرا على ظلمة الجهل، ومدركا لضآلة كل ما هو مادي وسمو كل ما هو روحاني. إنها النفس الإنسانية ومدى قدرة الإنسان على استعادتها من غياهب تعلقها المتجدد بالشهوات وزينة الدنيا التي تبدو شاخصة كل يوم أمام عينيه في أبهى حللها فتلهيه عن الارتقاء بتلك النفس والحفاظ على جمالها. وإنه أيضا العقل الإنساني الذي أصبح في أمس الحاجة إلى التفكير الحر الرشيد؛ بل إنه الضمير الذي لا يموت إلَّا عندما يموت القلب فيفقد بصيرته ويغفل عن ورَعه.

وها هو الإنسان في عالمنا المعاصر؛ أصبحت حياته تتسم في الغالب بالشقاء والتعاسة، فإذا به يبدأ يومه في فزعٍ، ويمسي في نهايته منتفض الروْع، ويظل في تلك الحالة من الارتباك والاضطراب والضغط النفسي المصحوب بالركوض المحموم في عالم صاخب ومزعج ومليء بالكثير من الأكاذيب؛ إلى أن يضيع منه كل رونق للحياة، أو في مقابل ذلك يقضي حياته كلها في لعب ولهو وغفلة دون أي انتباه منه أو أدنى تركيز. ولذلك علينا ونحن نحيي ذكرى الدكتور طه حسين أن ننقب عن أهم النفائس التي تضمنتها كتبه والتي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم. ومن تلك الكتب كتابه الذي حوى رسائل ومقالات سبق ونشرت في مجلة الهلال في أربعينيات القرن الماضي، وهو الذي سنلقي الضوء على جزء منه في مقالٍ قادم كي نرى كيف يمكن إحياء نفوس الشباب من وجهة نظر قاهر الجهل والأمية والظلام الدكتور طه حسين.