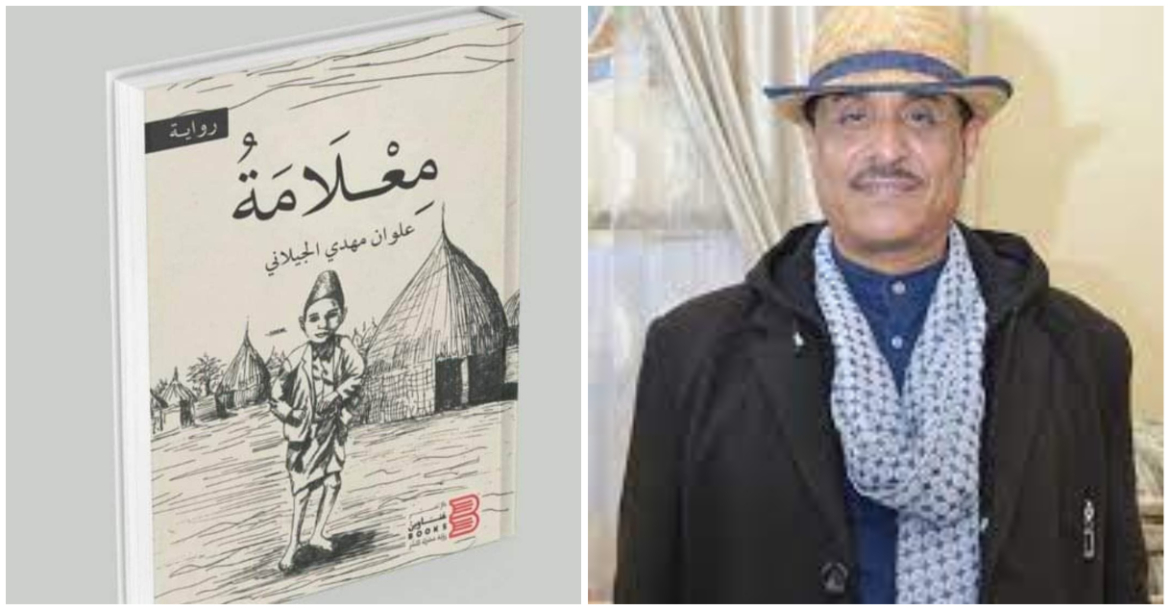

في رواية (مِعْلَامَة) للكاتب علوان مهدي الجيلاني (صدرت حديثا عن دار عناوين بوكس في القاهرة)، نجد أنفسنا نعيش داخل سردية سيرية، لن نكون مبالغين إن قلنا إنها أكثر من ساحرة، فصول الرواية الأربعة والثلاثين ترتكز على السنوات الإحدى عشر الأولى من طفولة الكاتب؛ وهي السنوات التي شهد جزء منها دراسته في المعلامة (الكُتّاب)، حين كان بين الخامسة والثامنة من عمره، حيث حفظ القرآن، وتعلم الكتابة ومبادئ الحساب وأوليات الفقه. لكن ذكاء الكاتب، ووعيه العالي بقوة التأسيسات المثمرة لتلك المرحلة؛ في شخصيته وفي كتاباته عندما كبر، جعله يعتبر كل ما شهده وعاشه وعرفه وسمعه أو سمع عنه في تلك الفترة (معلامة)، تعلم فيها، وتعلم منها، ثمة فصول دارت أحداثها قبل ولادته، وهي فصول تتعلق بتاريخ الأسرة، تاريخ أبيه وأمه وأجداده وجداته، أو تتعلق بالجيلانية ومؤسسها الولي الجيلان المتعكف، وثمة فصول شهدتها منزلة جده، وفصول حدثت خارجها، وكان أبطالها أشخاص من القرية، أو من قرى أخرى، لكنها كانت حاضرة تشاهد وتعاش، أو تسرد ويتكرر سردها؛ لتصير مخزونا لذاكرته، وعاملا حاسما في تكوين شخصيته، لذلك ينطبق عليها كلها وصف المعلامة، صحيح أن الكاتب بدأ الرواية بفصل عن المعلامة، لكنه جعل التأثير قسمة بين جدته والمعلامة، بل إنه أعطى جدته النصيب الأكبر فجعلها عنوانا للفصل ذاته (جدتي وأنا).

وإذا فالمعلامة في هذه السردية كناية عن ذاكرة الطفولة كلها، عن مداميك التكوين وينابيعه الكثيرة والمتنوعة، ولا أظن الكاتب تصرف كثيرا في الأحداث والوقائع، فقد انكتبت الرواية بشكل تفاعلي، ونشرت على شكل حلقات مسلسلة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، محققة صدى واسعا بين متابعيه، وأكثرهم ينتمون إلى البيئة التهامية نفسها، منهم كتاب وفنانون وأكاديميون، ومنهم قراء عاديون، وكلهم كانوا يشيدون بجمال السرد، وقدرته على إدهاشهم بوقائع وأحداث ومشاهد طالما عاشوها.

ما نظن أن الكاتب فعله هو التصرف في سرد تلك الطفولة البعيدة اختصارا وحذفاً؛ بل إن هذا قد حدث دون شك، والمؤكد أن الكاتب لو أراد سرد كل شيء، واستقصاء كل جوانب حياته؛ لكان ما بين أيدينا مجلد من ألف صفحة على الأقل. مع ثقتي أن علوان الجيلاني كان يستطيع فعل ذلك، ومن يعرفونه عن قرب، ويعرفون تجلياته في الحكي عن ذاكرته، وقدرته على استعادة التفاصيل الصغيرة بشكل مدهش، يصدقون هذا ويعلمون أنني لا أبالغ.

فما الذي استعاده علوان الجيلاني من ذاكرة الطفولة إذن؟

يمكننا القول إنه استعاد المندثر مما عرفه طفلا، استعاد علوان الطفل ببراءته، وأعاد تقديمه بمزيج من الشغف والنوستالجيا، وهذان اللفظان يعرف قراؤه إلى أي درجة يتكرر حضورهما في كتاباته، حميمية الشغف وحريق النوستالجيا وسَمَا حضور الطفل بكثافة وجودية، فهو حتى حين يغيب دوره في فصل من الفصول، كون وقائع ذلك الفصل دارت قبل مولده مثلاً، فإننا نشعر بوجوده يتجسد في كل حرف وكل كلمة، قد يقول قائل: إن هذا مرده إلى كون الجيلاني يتمتع بأسلوب مميز، وأنه من كتاب قليلين لا نستطيع فصل أسلوبهم في الكتابة عن شخصياتهم، وقد يقول آخر: كيف لا يكون حاضرا وهي سرديته؟، لكني رغم موافقتي على هذين القولين؛ أعتقد أن ارتباطه بمواضيع تلك الفصول، أعني ارتباط الكاتب الذي نعرفه اليوم، حميميته إزاءها، شغفه بها، وحريق النوستالجيا التي يحترق وجدانه حيالها، هو أكثر ما يجعلنا نشعر به حاضرا في كل شيء. الأسرة نعرف جميعا ارتباطه بها، وشعوره القوي بتميز وضعها الذي تجمعت كل ميزات المجتمع التهامي فيه، التدين المعتدل، التصوف، الشغف بالفنون والإبداع الشفاهي، تقاليد وعادات تهامة، وإرثها الزراعي، وتاريخها المكتظ بكل شيء، الوجاهة الاجتماعية، فرادة اللهجة وبذخ معجمها، بكارة المكان وفرادته في إبداعاته ومعتقداته وقصصه وحكاياته، وطرائق تصوره للوجود. قوة حضور والده في تكوينه إلى درجة تحوّل فيها رحيل والده عام 2018م، إلى ديوان شعر صدر مطلع عام 2019م. وكل هذه مواضيع انشغلت بها تجربته الشعرية، وانشغلت بها دراساته وأبحاثه وتحقيقاته وبرامجه المصورة.

الأمر الذي نجحت فيه هذه السردية، هي أنها قدمت ذلك المزيج كله بتناغم غير عادي، وبقدرة على التجسيد، ورسم المشاهد مذهلة، تشعر وأنت تنهي الرواية أنك عشت في السرد زمانا ومكانا، تعرف الطفل علوان، وتعرف جيدا شخصيات أبيه أحمد نشم وأمه عائشة، وجده عبدالله وجده سود، وجدته غالية، وجدته أم الخير، وتعرف المعلم علي بلغيث الفروي، ويحيى المهدلي، وحامد المغربي، وتعرف الصمودي، وبلغيث صاحب المطرح، وتعرف الجميلة فاطمة، وأم شوعية وفرج، وتعرف منّة، وبنات أمريمي، والولي علي جيلان الأعمى. وعشرات الشخصيات غيرهم ممن أعادت الرواية استحضارهم، وعرفتنا بملامحهم، وجعلتنا نستعيد وجودهم. كما جسدت الرواية في كل فصولها مركزية أسرة الكاتب في قرية الجيلانية، ومركزية الأسرة والقرية معا في محيطهما.

رواية معلامة يميزها أيضا أنها تحوّل المدهش والسحري بطبيعته الواقعية، إلى سرد أكثر إدهاشا وسحرا، كأنه يوتوبيا تكتسي بغموض يشبه هالة ضوء لا تنطفئ؛ أقصد أن عالم الأولياء والكرامات، وطقوس زيارة الولي، وتقاليد الدروشة، والبدات والمجاذيب، والعادات والتقاليد الاجتماعية؛ مثل رقص بنات أمريمي، وتقاليد البريح، والروابط التي تربط الناس بالأرض، والحيوانات؛ الخيل والجمال والبقر والثيران والأغنام والكلاب. إضافة إلى التسميات التهامية الخاصة. ناهيك عن تداخل الوقائع الحياتية بالمنامات، كل ذلك يبدو عالما ينتمي بطبيعته إلى الواقعية السحرية. (لم أر العِيسِيةَ قط، كانت كُلَّما جاءت هرّبُونا إلى بيت جارنا، لديهم اعتقاد راسخ أنها بُدَةٌ، وأنها يمكن أن تستلّ روح أي واحد مِنَّا في لحظة، تمتص دمه الحلو، وتحوله إلى حمار تركبه بأوامر من شيخ الجان الذي يمارس معها الجنس.

الخوف من العيسية تحول إلى كوابيس تنكد عليّ نومي كُلَّما غاب أبي عن البيت. ما دام أحمد نشم موجودًا فلا كوابيس ولا مخاوف، عندما يغيب أبي، تحضر العِيْسَية في نومي، أستيقظ وقد تملَّكني الرعب، أجري إلى القعادة التي تنام عليها أمِّي، أدسُّ وجهي في صدرها، وأنفاسي تتصاعد، وبمجرد أن أشعر بساعدها يضمني، يلفني الأمان.

كنت يومها في الخامسة من عمري تقريبا، كان الوقت عند العاشرة صباحًا، وأنا في زَهْبِ الجَرُوبَةِ الملاصقة للجيلانية من الغرب، حين أقبلت العِيْسَيةُ بوجه شاحب وعينين بيضاوين، وأظافر طويلة، فوجئت بها خلفي مباشرة، فزعت هاربا منها، وبدأت تطاردني. كنت أجري وقدماي تغوصان في الرمل، العيسية بشكلها القبيح كما كنت أتخيّله تمامًا تكاد تمسك بي، دخلت المُزْقُرَ المحشور بين بيت عمِّي محمد وخالي محمد، ورجلاي تغوصان في الرمل، والعِيْسِيةُ تكاد يدها تلمس ظهري، دخلت من الباب الكبير أمام «المنزلة»، كنت أدري أنَّ أمِّي في بيت جدِّي مهدي صغير، تجلس مع زوجته خديج تَشْقرانِ الطّفْيَ، وتَضِنانِ وتشربان القِشْر، اجتزت المسافة أمام «المنزلة»، ودخلت من الباب الصغير في الركن إلي بيت جدِّي مهدي.

حين دخلت العشة الكبيرة والعيسية في ظهري، قفزت على القعادة أحتمي بظهر أمي، في نفس اللحظة التي أشهرت فيها أمِّي السكين؛ الذي تَشْقُر به الطّفْي في وجه العِيْسِيةَ، لكن العِيْسِيةَ مدَّت أظافرها الطويلة إلى عيني أمِّي واقتلعتهما. كان منظر أمِّي مريعًا ومخيفًا جدًّا، في تلك اللحظة استيقظت من أسوأ كابوس عرفته حياتي كُلُّها، لم أهرب إلى صدر أمِّي، خشيت أن أرى عينيها المقلوعتين، خشيت حتى أن أنظر باتجاهها، بيدين خائفتين سحبتُ الغطاء على نفسي وتكوَّمتُ أرتجف) ص 109، 110.

لكن أسلوب علوان الجيلاني وعظمة سرده جعلت سحرية تلك العوالم ودهشتها تزداد أضعافاً مضاعفة. فالشفافية والشغف والعشق والعاطفة الحارة التي يصطبغ بها السرد، تنفذ بقوة إلى قلب المتلقي وعقله، وقد لفت نظري أثناء نشر هذه السردية في حلقات؛ أن عشرات التعليقات كانت تتحدث عن بكاء أصحابها. أثناء قراءتهم لفصولها.

كل ذلك يدل على أن الذات الساردة، كانت أثناء الكتابة تعيش حالة تفاعلية، تتجلى تأثيراتها على شكل احتدامات عاطفية؛ لا يستطيع الوعي ولا المعرفة ولا غيرهما كبحها، أما المدى الزمني الذي تصل مدته إلى أربعين عاما؛ منذ فارق الكاتب زمن تلك السردية، فقد تحول إلى محفز قوي يؤجج تلك الاحتدامات ويزيدها فاعلية.

لذلك فنحن لن نجد في رواية معلامة ذلك الصراع والتوتر؛ الناجمين عن مسعى الكاتب إلى التحكم في ذاكرة طفولته ومحاولة امتلاكها. كما لن نشعر أنها كانت عبئا يريد التخلص منه، على نحو ما نجد في رواية جبرا إبراهيم جبرا السيرية (البئر الأولى)، أو ما نجده في تناول حليم بركات لطفوله في سرديتيه (المدينة الملونة) و(طائر الحوم).

من الأشياء البارزة في رواية (معلامة) اشتغالها بوعي على تحولات المكان، بذاكرة شجيّة رصدت انسحاب بعض عاداته الأصيلة وتقاليده، ورصدت نضوب مسيرة الفن فيه، وتعقبت ما حاق بالفلكلور التهامي جراء الهجرة والاغتراب خارج إطار المكان، أيضا ظهور بعض السلوكيات الحديثة التي لا تمت بصلة إلى سلوكيات أهالي هذه المساحة الممتدة من الرقعة التهامية، وذلك ربما بفعل التأثير والتأثر، أو بقوة فرضتها جهات متسلطة، سواء أخذ التسلط صفة الدولة، أو صفة تيارات دينية دأبت على استهداف الأجواء الروحية، والتفاصيل الخاصة بإنسان هذا المكان (كانت «امعيدة» امرأة خضراء (أي سمراء البشرة) في حدود الخمسين، ما تزال آثار جمالها السابق تتلو شواهدها في تقاطيع وجهها المتناسقة، وحركة جسدها الرشيق إلى حَدٍّ كبير، نسبة إلى عُمرها، ومعاناتها نتيجة التشرُّد بعد الأزمة، وكانت الحسرات تملأ عيون كُلّ مَن عرفوها أيام زمان، خاصة وأنَّها قد نُكبت بين مَن نُكبوا، وفقدت حياة الرفاهية التي كانت تعيشها، ثم عادت لتجوب القُرى كما كانت تفعل في سنوات الخمسينيات والستينيات، بعد أن تبدَّل كُلُّ شيء، فلا هي مثلما كانت زمان، ولا الزمان والمفاهيم كما كانت، ويبدو أنَّ «امعيدة» كانت تشعر بالفارق الهائل، والمتغيرات التي حدثت فيها وفي الناس وفي الحياة كُلّها. فلم يكُن الحزن يفارق وجهها أو صوتها، وكأن لسان حالها يترجم قول ابن هتيمل الضمدي:

لا الزمان الزمان فيما عهدناه قديما ولا الديار الديار

بعد عام من ذلك اليوم، حضرت «امعيدة» عُرْسًا في محل عابد، ثم غادرت المحل ليلًا، متجهة إلى قريتها دوغان عبر مسيل وادي تباب، وإلى الجنوب من الجيلانية باغتها الموت – رُبَّما إثر أزمة قلبية- سقطت عن حمارها وحيدة غريبة، وقد صعدت روحها إلى بارئها) ص 85، 86.

الرواية حافلة بالترميزات على التحولات القسرية، لوحات اللوحات السردية التي تتألف منها الرواية تشبه المرايا المتقابلة، دائما هناك مرآة تنطبع فيها صور المكان وناسه وتمثلاته الحياتية بشكل نوستالجي أخاذ. (الآن الساعة الخامسة عصرًا، ها هُم يقومون جميعهم بنقل طعام المَوْرِ إلى وسط المِجران، وتكويمه صافيًا نظيفًا في كومة هرمية، في هذه اللحظة يكون أبي في الطريق إليهم، يجيء بملابسه البيضاء النظيفة، وكوفيته الخيزران، ورائحته المُميَّزة، الرائحة التي ظللتُ أحِبُّها كثيرًا، كُلُّ شيء يكون جاهزًا، الظروف المصنوعة من الطّفْي، قد قام علي اللحجي برشِّها بالماء وتجفيفها، الظرف يسع سبعة أقداح.

تبدأ الطقوس الآن، يقول الهبة (بسم الله الرحمن الرحيم) وبرأس الحنية يرسم خمسة خطوط عمودية على هرم الطعام، حين ينتهي هو، يسلّ أبي جَنْبِيَتَهُ ويضع سِنَّها أسفل الهرم، ثم يقول: الفاتحة للنبي.

تبدأ قراءة الفاتحة، فيما أبي يرسم بسِنِّ جنبيته دائرة كاملة على هرم الطعام، بعدها تمسك موته ومغلاف بفم الظرف، ويبدأ أبي الكيل بالثّمْنِيَةِ، هو يَعدُّ وهُم يُردِّدون بعده) ص120.

مقابل ذلك نرى في المرآة المواجهة، ترميزا على التحولات القسرية التي شهدها المكان، ولعل أقوى تلك الترميزات يتمثل في مقتل الدومة الكبيرة (كان المكان يتغيَّر، الدومة الأكثر فرادة بضخامتها، ووقوفها وحيدة غرب غابة الدُّوم الصغيرة، وبفرعيها التحتانيين ولجمها العلوية الأربع، شاء حظها أن تكون في قلب الطريق الأسفلتي الذي شرعوا في رصفه، وإذن فسوف يكون فَتْك الجرَّافات بها فاتحة لنهاية زمن الدُّوم في الجيلانية.

في السنتين السابقتين كانت هذه الدومة مدار حياتنا، أنا وأخي عبدالله الصغير ويحيى مهدي، وجيلان عسل، وعلوان عسل، وعبده إبراهيم، ومحمد إبراهيم، طَفْيُها كان مُميّزًا، كذلك (قُرْمَيْطُها وبَهشُها)(1)، وارتفاعها الباذخ.

الكوري ببنطلونه الجينز، الآن أتذكَّر أنَّهُ جينز، وقتها، لم نكُن نعرف البنطلونات، ناهيك عن تسمياتها، الكمامة البيضاء على فم الكوري وأنفه، وهو يتقدَّم ببرود سمج ليغرز أسنان جرَّافته في جذع الدومة الحبيبة، كانت الدومة تهتز وتتهاوى أمامنا كما تهتز وتتهاوى قصة حُب خالدة.

وقفنا بلا حول ولا قوة، نتأمَّل أمَّنا الدومة، موطن لعبنا وتسلياتنا وهي تتلاشى، كانت ذكريات طفولتنا تتقصَّف وتتكسَّر أمام أعيننا، الدومة تتهاوى وتتعفَّر سيقانها الفارعة الطول بالتراب.

فاحت روائح الجريد والطّفي، وهي تَندَحس وتَتَقحّص ويتقشّع لحاؤها، رائحة زكية وحبيبة إلى النفس، أشعر بحلاوتها وعذابها حتى اللحظة في دمي، كُنَّا نقف مبهوتين عاجزين عن فعل شيء يمنع هذا الاعتداء المقيت، ثمَّة عالم كامل يتبدَّل الآن)ص189.

في رصد هذه التحولات ما يوازيه من تحولات شخصية البطل، الذي نراه في متن سرد ” معلامة ” البطل، المؤلف، السارد، الروائي، هذا التحول الذي كانت له روافد متعددة؛ من أهمها الانتقال للعيش في المدينة، والارتحال إلى أكثر من عاصمة عربية، علاوة على انفتاح وعي الجيلاني على الآخر تأثرًا وتأثيرًا.

ذاكرة الطفولة هنا ليست محل تنازع بمقدار ما هي ينبوع الهام لا ينضب؛ بل عالم من الدهشة لا حدود له. وكم هو جميل أن يتحول مكان الطفولة وملاعبها (الجيلانية)، وأن يتحول وجود ناسها البسطاء إلى مركز للكون كله، هذا ما تفعله الأعمال العظيمة، ولا أظن الجيلانية ستبقى مجهولة بعد اليوم.

مِعْلامَةُ علوان الجيلاني سرد متألق؛ قُدّم عبر لغة مختلفة وأسلوب غير مألوف، سرد أحب سارده أن يمتع به نفسه قبل أن يمتع الآخرين، ولعل الشاعر والروائي عبدالناصر مجلي قد أصاب الهدف، منذ بداية نشر الجيلاني لفصول روايته على فيسبوك، فقد علق على إحدى حلقاتها يقوله: (كتابك القادم الذي نراه الآن سيكون مثل كتاب ماركيز (عشت لأروي) أنت تدهش نفسك وتدهشنا).