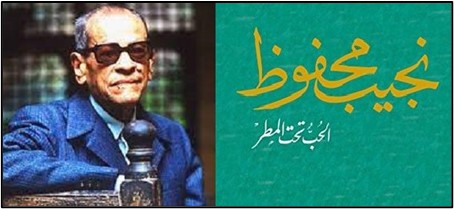

في رحلته مع الأدب المنشور والمطبوع منذ أن كان في ريعان الشباب، والتي لم تتوقف على مدار سبعين عامًا- كتب الروائي والأديب نجيب محفوظ [1911-2006] أربعة أعمال أدبية تضمّن عنوانها كلمة “الحب” صدرت جميعها بعدم أن تخطَّى محفوظ سن الستين، نشر في البداية روايته (الحب تحت المطر) عام 1973، ثم قصة (الحب فوق هضبة الهرم) التي صدرت ضمن مجموعة قصصية تحمل نفس العنوان عام 1979، وفي نفس العام صدرت قصته (الحب والقناع) في المجموعة القصصية (الشيطان يعظ) أما العمل الرابع فهو رواية (عصر الحب) التي صدرت عام 1980.

ولقد تحوّلت ثلاثة من هذه الأعمال الأدبية إلى أفلام سينمائية؛ عدا قصة (الحب والقناع) وقدمت قصة (الحب فوق هضبة الهرم) في تمثيلية إذاعية، بينما قُدِّمت رواية عصر الحب في مسلسل إذاعي، وآخر تلفزيوني في الثمانينيات من القرن الماضي.

هذا وقد تعرَّض محفوظ لموضوع الحب في أعمال أدبية أخرى؛ ولكننا سنكتفي هنا بإلقاء نظرة متفحصة على الأعمال التي أعطاها صراحة عنوان “الحب” والتي تحولت إلى أفلام سينمائية؛ كي نتعرّف على نظرته الفلسفية للحب من خلال الإطار النفسي والإطار الاجتماعي اللذيْن طرح من خلالهما أعماله الأدبية السابقة الذكر، والتي تعرَّض بين حناياها إلى أحوال مصر السياسية والاقتصادية والفكرية، وتأثير ذلك على المجتمع وحياة الناس.

رواية (الحب تحت المطر):

هذه الرواية واحدة من أعمال الأديب نجيب محفوظ التي تستحق الكثير من التأمل، إذ تنبض بالآراء السياسية والحوارات الفلسفية، وتنظر في أحوال المحبين تحت وطأة الكروب التي تتتابع كالمطر؛ لتكشف أوضاع المجتمع المصري عقب نكسة عام 1967، وما تبع ذلك من انكسار نفسي وخيبة أمل وخوف من عواقب الهزيمة في أية حرب قادمة.

كما تُصوّر تلك الرواية حالة الضياع والتخبط التي لا يعاني منها الإنسان إلَّا إذا فقد البوصلة التي يهتدي بها نحو هدفه، وهو لا يفقد تلك البوصلة إلَّا إذا فقد الدافع للحياة، ولم يُعد له أي هدف فيها؛ خاصة إذا لم يعد وطنه يتسع لتحقيق أحلامه.

لا شك أن الفساد والمحسوبية وانحلال الأخلاق يؤدون إلى إشاعة العُهر والفراغ في المجتمع وفي النفس، كما أن القمع والقهر كفيلان بفقدان الثقة في المستقبل وإصابة الشباب بالإحباط واليأس؛ خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وترديها والخضوع لحالة اللا سلم واللا حرب. فإذا ما اختفى الوازع الديني ولم يعد هناك أي إحياء للضمير والأخلاق؛ فحتمًا ستعم القيم النفعية الأنانية، وسيصبح المال قاهرًا لكل ما يمكن أن يعترض طريق الحصول عليه. فهل من الممكن بعد كل تلك المعاناة أن يتعجب أحد من وقوع انتفاضة الطلاب والعمال في عامي 1968 و1972؟!

إن الهزيمة المعنوية للشعوب، هي أشد وطأة من أية هزيمة عسكرية للجيوش، وقد تُهزَم الجيوش دون خوض المعارك، إذا ما فقدت الشعوب القدرة على الحُلم والتشبث بالأمل في المستقبل والحماس في العمل، وقد تنتصر الجيوش في إحدى المعارك بينما تظل الشعوب فاقدة للأمل في المستقبل، ولا تجيد التشبث بقدرتها على خلق حُلم لها تكون جديرة بتحقيقه.. ومتى عمدت القيادة السياسية إلى تحويل الناس إلى مجرد أجساد تتحرك بطريقة أوتوماتيكية لتحصيل المعاش اليومي على مضض وبكل ضجر مكبوت، وعندما لا تحوي الرءوس سوى أفواه مُكمَّمة؛ لا تملك حق إبداء الرأي أو المعارضة، فلا يُسمَح لها بالتحرر من سجن الصمت إلَّا للتأوه أو لتناول الطعام، آنذاك لن يكون هناك بُد من الانغماس في الملذات للخروج من دوامة الآلام المتراكمة، والتي بدورها لن تمنح الراحة لأصحابها؛ بل ستوقعهم في مزيد من الشقاء والعذاب إلى أن يفقد الوعي، بعد تحطم سيوف الإرادة، قبل خوض أية معركة أو تحقيق أي حُلم.

وكما يقول نجيب محفوظ: “إن المعذبين حقًا هم الوطنيون الصادقون”، و”إذا كان الكهول سعداء، فما أتعس البلد الذي يُحسَد فيه الكهول على كهولتهم!”، و”لماذا الخوف ما دامت الكرامة قد باتت مقرونة بالأسطورة؟!”.

وقد يروق لنا التمسك بالأسطورة وعدم التخلي عن ترديدها وتوارثها ما دمنا نعتقد في صدقها وأنها حقيقة، أما إذا أدركنا ما تخفيه من خداع وكذب فإما أن نواجه أنفسنا بصاعقة بطلانها محطمين قلاعها، أو أن ندفن رءوسنا في الرمال رافضين تكذيبها.

لقد تحولت رواية (الحب تحت المطر) إلى فيلم سينمائي، بدأ عرضه في أكتوبر عام 1975، وكتب له ممدوح الليثي السيناريو والحوار، وأخرجه حسين كمال، أما الموسيقى التصويرية فكانت لطارق شرارة. ومن بطولة كل من: ماجدة الخطيب، وحياة قنديل، ومنى جبر، والقدير عماد حمدي، وعادل أدهم، وأحمد رمزي، وميرفت أمين.

وتغوص تلك الرواية من خلال حوارها الكاشف للحالة النفسية والفكرية لأبطالها في أوضاع بعض الشباب الجامعيين في السبعينيات من القرن الماضي وهم: عليَّات عبده وشقيقها إبراهيم، ومرزوق أنور وشقيقته سنيَّة، ومنى زهران وشقيقها الدكتور علي. وهؤلاء يمثلون الفريسة التي يحوم حولها المنحلون والفاسدون؛ كي يشوهوا كل نقاء في المجتمع ويقضوا على أي أمل في الإصلاح. فنجد فتيات فقيرات مثل عليات وسنية استحللن بيع شرفهن من أجل الحصول على المال الذي يسمح لهن بارتداء ملابس تضاهي زميلاتهن في الجامعة؛ فتبدو الواحدة منهن بمستوى اجتماعي ومادي أفضل مما هي عليه في الحقيقة. بينما فتاة أخرى مثل منى تعيش في مستوى مادي أفضل، تنشغل بقضية الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة؛ مُحاولةً تحطيم كل القيود المجتمعية التي تراها قد تسببت في تخلُّفه، حالمة بمستقبل أفضل مع زوج متحرر مثلها وله طموح؛ لذلك كانت لديها القدرة على رفض أي عرض بممارسة الرذيلة سواء من المخرج محمد رشوان أو من المصور حسني حجازي.

وهذان الرجلان كانا نموذجين واضحين للفساد والانحلال الأخلاقي في المجتمع فإذا بهما طوال الرواية لا يكفان عن نشر البغاء.

المصور حسني حجازي يجد دائمًا المبرر لانحلاله الأخلاقي، فما دام يقدم الثمن مقابل لهوه مع الفتيات المحتاجات للنقود؛ فلا بأس من استمراره في تلك الفواحش، خاصة وأن هؤلاء الفقراء قد قبلوا في حياتهم بالضيم والظلم والاستعباد، فَلِمَ يسخطون إذن على اللهو والملذات المُحرَّمة؟! فهل بالفعل كل من لا يحافظ على كرامته ليس جديرًا بالحفاظ على شرفه؟!.. وهكذا نلاحظ بوضوح أن الأديب نجيب محفوظ في تلك الرواية لا يفرِّق بين التفريط في الشرف وبين التهاون في الدفاع عن الحرية والكرامة، وأن كل تهاون سيؤدي يومًا إلى كل تفريط.

إن فلسفة حسني حجازي في الانحراف والتي طرحها نجيب محفوظ في هذه الرواية تعتمد على يأسه من استرداد الكرامة أو استعادة أمجاد الماضي، وهو يرى أنه لا قيمة للشرف في ظل الاستعباد والقهر والاستسلام للهزيمة وعدم القدرة على التحرر. وما دامت الحياة وحبها هو أمر مبرَّر ومعقول فلمَ لا يتم اقتناص ما بقي من متعها، ولو كانت مُحرَّمة؟! إنه في لقائه مع أبناء حارته القديمة يشعر بالأسى على حاله وتخاذله عن نصرة بلاده وقت محنتها، ولكنه كان دائمًا يبرر أفعاله الوضيعة برغبته المتوثبة في الفوز بأي شيء قبل الرحيل عن الحياة التي يغمره حبها.

كما يوجد أيضًا بين ثنايا الرواية شخصيات أخرى مثل: المحامي حسن حمودة الإقطاعي السابق والأرستقراطي المتعصب الذي تسبب لهوه في صباه في انحراف صاحبة البوتيك سمراء وجدي، وكذلك النجمة السينمائية الشابة فُتنة ناضر، وهي فتاة انتهازية ووصولية من أنصاف الموهوبين تسعى عن طريق علاقاتها غير المشروعة مع الرجال الأثرياء إلى تحقيق ما لا يقوى عليه غيرها من أصحاب المواهب الحقيقية، وذلك بعدما فقدت هي الأخرى الأمل في أن يكون هناك أي عائد للتضحية من أجل الوطن، لاسترداد كرامته وحريته على إثر استشهاد أخيها في الحرب. وهناك أيضا شباب أرادوا أن يساهموا في ترقي أوطانهم علميًّا مثل الدكتور علي، فقهرتهم الواسطة والمحسوبية وهزمهم الفساد الإداري والتسلط الفكري فلم يجدوا أمامهم سوى الرغبة في الهجرة.

في مقابل كل تلك النماذج هناك من يسأم من تلك الأوضاع ويشعر بانعزال الناس عما يحدث في الجبهة، فبينما إبراهيم عبده الجندي المجند بالقوات المسلحة المصرية يقف على جبهة القتال مستعدًّا للتضحية بروحه من أجل تحرير بلاده – هناك من يعبث ويلهو ويفسد دون أية مبالاة. وهكذا نرى كيف يندس في المجتمع المنحرفون والفاسدون بمختلف أنواعهم منتهزين فرصة ظروفه السيئة، ومستغلين ما يعتري النفس البشرية من ضعف إنساني فطري؛ كي يصلوا إلى أهدافهم الوضيعة، فيجذبون غيرهم ممن كانوا شرفاء إلى عالمهم الفاسد؛ كي يحولوهم إلى فاسدين مثلهم، ومن ثم لا يصبح هناك أي داعٍ للإصلاح؛ ما دام الجميع قد أصبحوا سواءً في ممارسلة الرذيلة.

لقد نجح كل من الفيلم السينمائي والرواية الأدبية في إبراز التخبط الفكري والديني الذي يعاني منه الشباب، خاصة في ظل الازدواجية بين ما يفرضه المجتمع من أفكار ومعتقدات متوارثة، وبين الانجذاب إلى الحضارة الغربية التي تدعو إلى التحرر من القيود المجتمعية البالية والتي –على سبيل المثال– تفرَّق بين حرية وماضي الرجل وحرية وماضي المرأة، ما يدفع البعض إلى التخفي لممارسة الرذيلة والظهور بوجهين أحدهما يُجرِّم الفاحشة للنساء والآخر يستبيحها للرجال، ما يتسبب في تمرد البعض ورفض تلك الازدواجية والسخط على المجتمع بأكمله.. وكلما تفشى العجز عن الإصلاح لن يكون هناك سوى الانسحاب والتفكير في الهجرة خارج الأوطان.

ومن الواضح أن سيناريو الفيلم سعى إلى اختصار الجزء الأخير من الرواية – ربما لتجنب التطويل وربما كي تكون النهاية السعيدة هي النهاية الحتمية لكل فيلم سينمائي عربي؛ حتّى وإن كانت تلك النهاية مفتوحة، ولكنها توحي بالبداية الجديدة النابعة من الأمل والمنحصرة في انتصار أكتوبر. وبالرغم من ذلك فإن الفيلم في النهاية قد دعا إلى عدم التعلق بالمعجزات للخلاص؛ ولكن يجب التمسك بالصبر والنضال والإيمان، ومواصلة العمل والبناء، والتضحية وتحمل الصعاب، ومعالجة الأخطاء، وعدم فقدان الأمل لتحقيق الانتصار حتى وإن كان الوضع العام يوحي باليأس ويعبر عن الحطام والضياع.

فوسط الكثير من السوداوية والصخب ووسط العلاقات المنحرفة والأوضاع الفاسدة والشاذة التي ابتُلي بها المجتمع، وبالرغم من فقدان إبراهيم لبصره في ميدان المعركة، وبالرغم من انهيار عم عشماوي فتوة السبتية السابق، وعجزه عن تحقيق الحُلم بالثأر للشهداء، إلَّا أن الأجيال اليافعة الجديدة تستطيع أن تحرِّر البلاد إذا ما تحررَّت هي أولًا من كل قيد يعوق حركتها الحرة الرشيدة، فهي التي يجب أن تقود كل تغيير ولا تستسلم لحالة الضياع أو لأي قهر يفقدها توازنها ويقودها إلى التخلي عن الحياة.

أما الأديب نجيب محفوظ فقد تمسّك في نهاية روايته بعدم عودة عليَّات إلى مرزوق، فكان دخول حامد في حياتها بمثابة بداية جديدة لها، فبرغم علمه بأخطائها وانحرافها في الماضي إلَّا إنه كان قادرًا على التسامح والغفران؛ بينما والدها لم يستطع تحمل ذلك العار؛ فقتل سمراء انتقامًا لشرفه بعدما أخبرته بإجهاضها لابنته. وكأن محفوظ بهذه النهاية يشير إلى ضرورة الأخذ بالثأر والدفاع عن الشرف كنوع من التحفيز للثأر للكرامة ولدماء الشهداء، وأنه لا مناص من الحرب مهما كانت الخسائر، وأنه لابد من التخلص من مذلة الهزيمة ومن كل عار؛ فاغتصاب الشرف عار، واغتصاب الأرض عار، وقتل الأبرياء عار، والاستسلام للعدو والخضوع للهزيمة هو قمة العار. لذلك ختم محفوظ روايته بالإشارة إلى فلسطين لأنها هي القضية التي تستدعي الالتفاف حولها دون غيرها، والتي لا يجب التشتت عنها أو التخلي عن نصرتها. وقد كانت كلماته في نهاية الرواية معبرة عن ذلك: “فالقضية ممتدة في الزمن، وليست بقضية هذا الجيل وحده .. ولكن الكلمة النهائية ستظل سرًّا مقدسًا في طوايا الغيب، كما سيظل ميلادها رهنًا بالإرادة، فإما نموت موتًا غير مأسوف علينا، وإما نحيا حياة كريمة كما ينبغي لنا”.

ومن الواضح أن كلًّا من الفيلم والرواية استهدفا تمسك أبطال الرواية من الشباب بالحب والأمل؛ وذلك لأنهم الأكثر قدرة على العمل والتحدي؛ وصنّاع المستقبل. ولذلك قرر الدكتور علي مواصلة دراسته؛ لينفع به بلده ولا يهاجر خارجها، بينما تعود أخته منى لخطيبها السابق سالم، بعدما نسيا كل أخطاء الماضي من أجل بناء مستقبل أفضل لهما معًا، وبعد أن قررا أن يكون بينهما اتفاق على الثوابت؛ كي يتجنبا أي نفور أو خلاف بينهما في المستقبل. وكذلك قررت سنية الزواج من إبراهيم بالرغم من فقدانه لبصره. أما الفاسدون مثل حسني حجازي فبالقطع لن يكون له مكان في مجتمع لديه حُلم وأمل في المستقل، ويعمل من أجل تحقيق غايته. وكذلك كل فاسد استطاع أن يخفي فساده لفترة ما لن يكون أمامه سوى الهرب خوفًا من افتضاح أمره على الملأ.

وهكذا يظل هناك دائمًا بارقة أمل مهما كانت ضئيلة وخافتة؛ كي تنير دروب الناس الطيبين، وهي لن تظهر على السطح بدون الحب الذي بإمكانه إذا كان صادقًا وشريفًا أن يصمد أمام كل العواصف مهما كانت عاتية، وأن يستمر تحت أي وابل من الأمطار.