انتهت المصادر الأجنبية التي درست التشريح في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، إلى أن حظر التشريح التعليمي لم يأت نتيجة لعقيدة دينية، وإنما يرجع إلى تناقضه مع بعض قواعد السلوك البشري الراسخة مثل حرمة الموتى، وضمان صون سلامة الجسد وكماله وتفادى التلوث والعدوى الناتج عن ملامسة الدم والاقتراب من الموتى” بالإضافة لتقديسهم المراجع الطبية لجالينوس وأرسطو.

فينتهى فهمي إلى أنّ الأمر شديد التعقيد، فالمواقف من الحجر الصحي والطاعون في مصر القرن التاسع عشر- لا يجب ابتسارها على أنها تعبير عن القدرية أو التعصب الإسلامي -كما زعم كثير من الرحالة الغربيين وقتها- فكان هناك انقسام واضح داخل الدوائر العلمية الغربية ذاتها حول أسباب الطاعون، وحول أفضل الطرق لمواجهته، فلم يكن الاعتراض على الحجر الصحي دافعه فقط اعتراض الشيوخ على طريقة التعامل مع الموتى ووصفها بالمخالف للأحكام الشرعية في الغسل والتكفين والدفن والصلاة، ورفض الفكر الديني كشْف جثث الموتى من النساء أمام أعين الغرباء.

وإنما كانت الدوافع متنوعة ومتداخلة، فتحليل الوثائق المودَعة في دار الوثائق القومية بالقاهرة؛ يكشف أنّ هناك عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية، وراء رفض المصريين للحداثة الطبية في بداياتها، منها على سبيل المثال ما صاحبَ الحجر الصحي من إجراءات طبقية ظالمة، ففي الوقت الذي كان الأثرياء يعزلون داخل بيوتهم وبوسعهم أن يتحمّلوا كلفة العزل، لم يكن بمقدور الفقراء أن يتحملوا الآثار المادية المترتبة على عزلهم وإرغامهم على الوجود لفترات طويلة داخل الحجر الصحي، بما يَعْنى عمليا حرمانهم من أعمالهم ومن كسب لقمة العيش والرعاية المتبادلة بينهم وبين ذويهم، فلم يكن شاغل الأهالي طقوس الدفن الشرعية؛ عندما أقدموا على إلقاء الجثث في الشوارع تحت ستر الظلام لمنع التعرف عليها، لتفادي إرسال أسر الموتى بالوباء إلى العزل الصحي خارج المدينة، فتغييب عائل الأسرة في الحجر الصحي؛ يُهدد حياة الأسرة أكثر من الوباء، فكان الاهتمام بلقمة العيش هو العنصر الأساسي لرفض الأهالي لإجراءات الحجر الصحي، وليست الحساسية الدينية والرؤية القدرية، العنصرين الأساسيين في تشكيل ذلك الموقف.

من جانب آخر.. كانت كراهية المصريين لإجراءات العزل الصحي؛ نابعة من شعورهم بانتهاك حقوقهم في إقامة طقوسهم الجنائزية التقليدية، التي كانت في جانب منها لا يُجيزها الفكر الديني نفسه، كما كانت المعاملة غير اللائقة التي كثيرا ما كان المرضى يتلقونها في المستشفى – من أسباب كراهية الأهالي دخول المستشفيات، بالإضافة إلى المشاكل البيروقراطية العديدة التي صعّبت من مهمة مجلس شورى الأطبَّاء؛ في الإشراف على المستشفيات، وكانت سببا في تردي اسبتالية قصر العيني، فعُرفت بحالة من القذارة والروائح النتنه حينها.

كما أنّ هناك عوامل لرفض التشريح التعليمي، لا تقل أهمية عن الروادع الدينية، منها العوامل النفسية، فالمصريون كغيرهم من الأمم في ذلك الوقت؛ كان لديهم رعب إنساني عام من الجثث، واشمئزاز من مشاهدة تشريح الجسد، لاسيما أن التشريح يجري في مناخ غير ملائم؛ قبل عصر التبريد والثلاجات، ما يجعل التعامل مع أي جثةٍ عملية مقززة ومضنية بطبيعتها.

كما لم تكن مقاومة الأهالي للتطعيم نابعة من أي معتقدات دينية، أو عدم فهمهم للفوائد التي ستعود عليهم منه، وإنّما كان البُغض العميق للتجنيد هو السبب الكامن وراء تلك المقاومة.. وكان رفض التطعيم في الريف أشد ضراوة؛ لأن الفلاحين لم يتمتعوا بالإعفاء من التجنيد الإجباري الذي حظي به القاهريون؛ فالوشم المصاحب لعملية التطعيم الإجباري، وكان معروفا لدى العامة باسم (دق الجدري)، ارتبط ارتباطا واضحا في عقل الفلاح المصري، بالوشم أثناء عملية تجميع الفلاحين للتجنيد الإجباري البغيض حينها.

ومع ذلك.. فإن القول: إن القدرية الإسلامية قد عرقلت جهود الحجر الصحي والتطعيم – قولٌ لا يمكن رفضه بالكلية، فلم يكن الرحالة الأوروبيون أو الأطباء الأوروبيون العاملون في مصر هم وحدهم من أثاروا تلك النقطة، فالوثائق التي تحكى سجالات محمد على والعاملين في الجهاز الإداري مع رجال الدين -مثلما حدث مع رجال الدين في الإسكندرية- من أكثر المناقشات حدّة ورفضا للحداثة الطبية من منظور الفكر الديني.

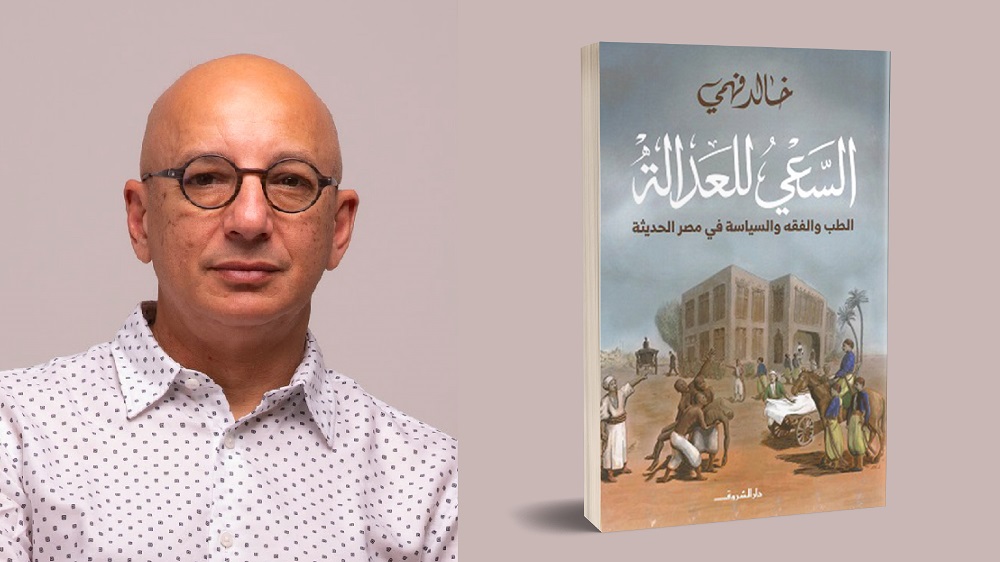

“السعي للعدالة” كتاب يساعد العقل المتدين التقليدي في التخلّص من نظرية المؤامرة المسيطرة عليه، وإحساسه المستمر بالمظلومية، وتمسّكه بصورة تاريخية نمطية غير دقيقة عن الغرب، كما يسهم الكتاب في بناء وعي جديد، مبني على مقاربات معرفية أكثر موضوعية في التعرف على الغرب.

فالدور الذي لعبه الفرنسي “أنطوان كلو” في تأسيس مدرسة لـ “تعليم العلوم الطبية لعدد وافر من المصريين، وقبولهم بعد تعليمهم ضباطا صحيين في الجيش”، أسهم في توفير مئات الأطباء للعيادات العامة (مكاتب الصحة) في أثمان (أحياء) القاهرة، وفي عواصم مديريات مصر المختلفة، فكانوا سببا لإنقاذ حياة الكثير من المصريين في كثير من الجوائح والأوبئة، منها: نجاحهم في الحملة القومية للتطعيم ضد الجدري ١٨٤٨م.

فتشكّل بجهود “أنطوان كلو” خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تدريجيا نظام بالغ الكفاءة للصحة العامة، ولجأ ذلك النظام إلى تدابير عديدة؛ من بينها الحجر الصحي، في محاولة للسيطرة على الأوبئة الفتاكة مثل الكوليرا والطاعون اللذين اجتاحا مصر في مختلف عقود القرن التاسع عشر.

وهذا يدعو الفكر الديني، إلى إعادة النظر في العلاقة الملتبسة بين العالم الإسلامي والغرب، ففي دراسة تلك العلاقة الملتبسة؛ يكمن سر الفزع العام من إخضاع تراثنا للدراسة النقدية العلمية، فليس من التفاعل النقدي الخلاق مع الحضارة الحديثة – تفسير كل ما يحدث لنا بنظرية المؤامرة، إلى حد أن صارت “الفكرة المفسِّرة” التي تحمي الذات من تحمل أية مسئولية بإلقاء التبعة كلها على الآخر!

سنظل عاجزين عن إنجاز وعي علمي بالتراث أو بالآخر- ما دمنا نختزل الحضارة الحديثة في أحد بعدي “الآخر”: فهي حضارة الغازي المعتدى المحتل من منظور الرافض، وهي حضارة المتقدم المتحضر “المعلم” من منظور المتقبل، فعلاقتنا مع تراث الآخر على نقيض علاقة أسلافنا بالتراث الإنساني السابق عليهم والمعاصر لهم على السواء، التي قامت على استيعاب التراث الإنساني بطريقة فعالة حوّلته إلى جزء من نسيج العقل الإسلامي التعددي، لابد من إدراك تركيبة الآخر الوافد، فالحرص على الاستفادة من الإنجاز الحضاري؛ لا يعنى بالضرورة الذوبان في الغازي المحتل، كما أن الاستفادة من الإنجاز الحضاري لا يتمثّل في نقل ثمرة العلم والتكنولوجيا وحدهما؛ بل في خلق بيئة محفّزة للأخذ بالأدوات المنتجة للتفكير العلمي؛ حتى في قراءة تراثنا.. بعبارة أخرى لا بد من إنجاز وعي علمي بالحضارة الحديثة، بأصولها وأسسها، وبإنجازاتها الحقيقية، مع ضرورة التمييز بين الإنجاز العلمي والفكري والأيديولوجيات التي تتلبس به عادة.

من جانب آخر كشف فهمي للعقل التديني جانبا يغفل عنه، وهو حضور الكاتب -مؤرخا أو غير مؤرخ- بقوة في بناء تصوراتنا حول التاريخ، وكيف تتنوع المنهجيات والمصادر التي ينطلق منها الباحثون في قراءة التاريخ، فكي تتضح منهجية خالد فهمي في المعالجة التاريخية؛ أشار إلى أربعة طرق منهجية بحثية اشتبكت مع تلك الفترة التاريخية، فالمدرسة التأريخية المصرية التي أسسها شفيق غربال اختلفت عن مدرسة مؤرخي القصر من الأوربيين الذين استكتبهم الملك فؤاد (حكم مصر من ١٩٢٣ حتى ١٩٣٦) لتمجيد ملحمة إنشاء الدولة على يد محمد على وخلفائه، فركزوا على إنجازات الأسرة المالكة في مجالي الحرب والدبلوماسية، وفي الوقت نفسه تمسكت مدرسة شفيق غربال بالتسلسل الزمني الذي وضعه مؤرخو القصر (المؤرخون الملكيون) وهو التسلسل الذي يبدأ بظهور محمد على، ونتج عنه ذلك التمسك بمنهج (الما قبل والما بعد) قبل محمد على فترة الحكم العثماني، وفترة ما بعده بداية الحداثة تطوير مصر على غرار نموذج الدولة القومية الأوروبية الحديثة.

ركّز غربال وطلابه على الإصلاحات الاجتماعية والمؤسسية التي دفعت مصر إلى الحداثة، ولم يهتموا بدراسة المدرسة الطبية (القصر العيني) مقارنة بدراستهم للإصلاحات الصناعية والاقتصادية والتعليمية، فتناولوها في دراستهم للتعليم والترجمة تناولا ثانويا.. كما كانت مدرسة غربال بعيدة عن مدرسة المؤرخين غير المحترفين الذين هيمنوا على الساحة في عشرينات وثلاثينيات القرن الماضي من جهة ثالثة.

يُوضّح فهمي في مقدمة كتابه، كيفية كتابة تاريخ مصر الحديث، بين مؤرخين أكاديميين مصريين تبنوا موقفا واحدا متطابقا يتمثل في تشديدهم على أن كلوت بك، وراعيه محمد علي، وقلة من مساعديهم “المستنيرين” – قد أصروا إصرارا لا يهتز، على التغلب على الإيمان الشعبي بالخزعبلات وطرق العلاج “غير العلمية”، هذه الرؤية كما أوضح خالد فهمي في الفصل الأول، ترتكز أساسا على السردية الغربية التي ترى التاريخ كمسار من التقدم والتحسن الحتمي والتطور الثابت.

تروي تلك السردية قصة تقدم علوم الطب عبر العصور، وانتصار تلك العلوم على الخزعبلات والتعصب الديني باعتبارها قصة انتصار النور على الظلمات، وتشدد على تلك النقطة عند تناولها لمحاولات فرض التشريح التعليمي كأداة أساسية في التعليم الطبي. الجيل الأول من المؤرخين المصريين، أكاديميين كانوا أم غير أكاديميين، يتفقون في رؤيتهم لغزو نابليون بونابرت لمصر عام ١٧٩٨، كحدث مفصلي أدخل الحداثة الأوروبية إلى مصر التي أغشت الظلمات العثمانية بصرها لقرون طوال.

فمقاربة فهمي المتولَّدة من رحم المجتمع تُساهم في بناء تصورات أكثر واقعية، تُساعد على تعافي العقل التديني من دوجما التصورات المثالية والطرح الشعاراتي الإسلامي الاستعلائي، وتدفعه إلى الخروج من أسر تصوراته غير الدقيقة عن التاريخ، منطلقا من أن الله صانع أحداث التاريخ، وليس الإنسان، وتُفسر أحداث التاريخ تفسيرا وعظيا يُحوّل به كلّ حدث تاريخي بين كونه ابتلاء للمؤمنين وبلاء للعاصين، والأدهى تجاهل الفكر الديني دور الذات المؤرخة ومنهجيتها في دراسة التاريخ، فينظر المتلقي المتدين تدينا تقليديا إلى كتابات الإسلاميين عن التاريخ بوصفها صورة مماثلة للواقع التاريخي.

وتظل “الانتقائية والتوجيه” الإشكالية الأخطر في تناول العقل المتدين التقليدي لدراسة مثل السعي للعدالة، إذ أنّه يعتقد أن أيّ نقد للدولة الحديثة يصبّ في مصلحة النموذج المثالي الذي يتبناه للدولة الإسلامية التاريخية المتخيلة، فينتقي من بين سطور الدراسة ما يُحقق أحكامه المسبقة قبل القراءة؛ مضيعا فرص الاستفادة الحقيقية من الدراسة.

وأخيرا، يظلّ السؤال كيف للحداثة بما تقوم عليه من قيم الإبداع والنقد والعقلانية العلمية المعاصرة – أن تتغلب على اعتراضات وتشككات الفكر الديني؟ فإن كانت العلوم الأساسية والتطبيقية نجحت إلى حد كبير -لا أقول نجاحا كاملا- في إخراج الفكر الديني من منطقة استحواذها المعرفي إلا أن الفكر الديني المسمى ادعاء بالدين؛ ما زال يعوق مسار العلوم الاجتماعية والنفسية والتاريخية واللغوية.. وغيرها من العلوم الإنسانية.. كيف نُواجه تلك الإشكالية، ونجعل العقل المتدين أقل قلقا على هويته من التحولات الحضارية؟ كيف لصانعي المحتوى الديني من الوعّاظ والدعاة أن يتوقفوا عن الاعتراض على أدوات إنتاج المعارف الإنسانية؟

فلا أمل للنهوض الحضاري؛ إلا من خلال مساعدة الفكر الديني، على أن يتراجع معرفيا إلى المنطقة التي يُمكنه أن يُنتج فيها إجابات.. وأن يكون هذا الأمر عن وعي منه بطبيعته.. كونه فكرا يتشكل حول الدين وليس الدين، وبإكساب الفكر الديني حالة من الوعي، بأن تحقيق قيم الدين، وفي مقدمتها العدالة لن يتحقق إلا بالسعي نحو الحداثة.. التي هي ليست نسخة واحدة وإنما هي مجموعة متنوعة من التجارب والممارسات؛ لكن بينها قاسم مشترك يُمكن أن نُطلق عليه مبادئ معرفية ومنظومة قيمية.