في إحدى عروضه الكوميدية المرتجلة يتحدث الإعلامي الجنوب أفريقي الشاب تريفور نوح عن فكرة الاستعمار التي مارستها أوروبا في أغلب دول العالم بما فيها بلاده باعتبارها فكرة غريبة وغير مفهومة.

حيث يقول نوح: أستطيع أن أتفهم فكرة الاحتلال، أي أن يحشد بلد ما قواته العسكرية للاستيلاء على بلد والسيطرة على موارده الطبيعية، لكن ما لا أفهمه هو فكرة الاستعمار، أي أن تجبر شخصاً آخر على أن يتحول -ولو تدريجياً- إلى نسخة منك.

قد تصلح سخرية نوح مدخلاً لفهم ما أعتبره على المستوى الشخصي فارقا أساسيا بين تجربة التوسع التي عرفتها الحضارة العربية الإسلامية في أوج سنوات مجدها وقوتها، وبين الاستعمار الأوروبي، خاصة في ظل سعي بعض الأقلام إلى المساواة بين التجربتين.

حين هبطت رسالة الدين الإسلامي على النبي العربي في قلب جزيرة العرب، انطلق من آمنوا بالرسالة وحملوها بين أضلعهم في حملات عسكرية في محيط شبه جزيرتهم.

لم يكن الهدف من هذه الحملات دينياً بحتاً كما يصور البعض، إذ لم يكن الهدف إطلاقا هو إجبار الشعوب المجاورة على اعتناق الدين الإسلامي الذي لم يُفرض على أحد كُرهاً.

كما لم يكن الهدف منها “استعمارياً” كما يسعى فريق آخر ليصورها، ولم يكن قطعاً كما قال أحدهم -لا فض فوه- بغرض “الحصول علي الجواري”!

وإنما كان الهدف سياسياً بحتاً، وهو حماية الدولة الوليدة من أن تجهض تجربتها على يد الامبراطوريتين اللتين نشأتا في جوارهما، وهما الإمبراطورية الرومانية الشرقية والدولة الساسانية في بلاد فارس.

ولعل هذا ما عبر عنه المؤرخ البريطاني ارنولد توينبي حين شبه انتصار المسلمين الأوائل على دولتي الفرس والروم بقيام دولة صغيرة في القرن العشرين بمواجهة كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والانتصار على كليهما.

وما يعنيني في هذا المجال هو أن هؤلاء الفاتحين لم يسعوا إلى تحويل شعوب البلاد التي دخلوها عقب انتصاراتهم العسكرية إلى “نسخة من أنفسهم”، إذ لم يفرضوا عليهم عقيدتهم الدينية الجديدة بل تركوا على دينهم، وترك أمر اعتناقهم للدين الجديد من عدمه رهن اختيارهم الشخصي.

كما لم يفرضوا عليهم الحديث بالعربية بدليل احتفاظ بلاد دخلها الإسلام كإيران وتركيا بلغتها الأصلية.

والأهم من هذا أنهم لم يسعوا إلى التخلص من الحضارات والثقافات السابقة على دخولهم إلى تلك البلاد، بل تؤكد كتب التاريخ أن الخليفة عمر بن الخطاب أبقى أقباط مصر على مناصبهم في دواوينها تماماً، كما أبقى على الروم في دواوين الشام.

بل زادوا على ذلك أن دمجوا معتقداتهم مع حضارات تلك البلاد، فأنتج هذا فقهاً جديداً يتناسب مع ظروف كل بلد على حدة.

ومع الوقت، اندمجت هذه العناصر لتشكل ثقافة وحضارة جديدة تنهل من روافد متعددة، فأخذ العرب الفاتحون من الفرس نظام الحجابة ومن الروم نظام الدواوين ومن أهل مصر كيفية صناعة السفن بعد أن كانوا “لا يركبون البحر” على حد تعبير المؤرخين، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في صراعهم البحري مع الروم حتى صارت السيادة على البحر المتوسط في خلال بضع قرون من نصيبهم.

كان قبول الآخر والرغبة في الاطلاع على معارفه وعلومه والاستفادة منها دافعاً أساسيا وراء إنشاء مؤسسات فكرية مثل “دار الحكمة” في كل من بغداد العباسية والقاهرة الفاطمية، تلك المؤسسة التي كان هم العاملين بها هو ترجمة كل ما تقع عليه أيديهم وفي مقدمته تراث اليونان الفكري وفلسفتهم، وكان دعم الحكام دافعاً إضافيا لهم.

فوفقاً لكتاب “”بيت الحكمة في عصر العباسيين” للكاتب خضر أحمد عطا الله كان الخليفة العباسي الرشيد يقبل الجزية كتباً بدلاً من تقديمها على شكل أموال، وعلى نهجه سار ولده الخليفة المأمون الذي جلب الكتب من كافة أصقاع الأرض، من الهند وبلاد الروم والفرس، ونشطت في عهده الترجمة من شتى اللغات إلى اللغة العربية من الفارسية والآرامية واليونانية والقبطية.

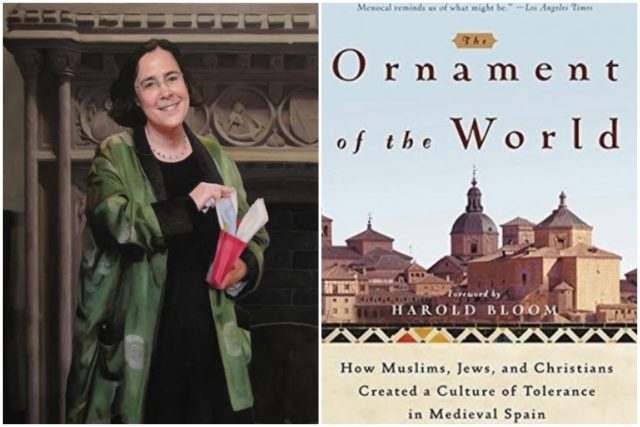

ولم يختلف الأمر كثيراً في الأندلس، خاصة في عهد حكم بني أمية فيها، فوفقاً لكتاب “زينة العالم” للمؤرخة الكوبية ماريا روزا مينوكال فإن حكم بني أمية في عاصمتهم قرطبة كان يستند أيضا إلى دعامتين رئيسيتين يتمثلان في المسيحيين واليهود، وتدلل على ذلك بحقيقة أن وزير الخليفة عبد الرحمن الناصر ومبعوثه إلى دول الجوار كان طبيباً يهودياً هو حسداي بن شبروت.

وتضيف الكاتبة أن أتباع الأديان الإبراهيمية الثلاثة في قرطبة لم ينغلقوا على أنفسهم داخل طوائفهم بل أنتجوا معاً ثقافة جديدة، استلهمت القيم المشتركة في الأديان الثلاثة وتضرب مثالاً على ذلك بكتابة الشعر العربي التي لم تعد حكرا على العربي المسلم وإنما صارت خيار المتعلّم بغض النظر عن دينه.

لكن أجواء التسامح هذا سرعان ما تغيرت مع سقوط غرناطة ،آخر معاقل المسلمين في الأندلس عام ١٤٩٢، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ العالم أجمع لا الأندلس وحدها كان عنوانها رغبة أوروبا الاستعمارية في جعل كل ما يقع تحت سلطانها نسخة منها.

وكانت أولى صور هذه السياسة هي محاكم التفتيش التي فرضت التنصير فرضاً على الموريسكيين أو من تبقى من مسلمي الأندلس، وعلى عكس ما فعل كتاب دار الحكمة من جمع تراث الآخر وترجمته، قامت محاكم التفتيش بجمع وحرق كافة الكتب المؤلفة باللغة العربية في ساحة باب الرملة في غرناطة، وقد تضاربت أقوال المؤرخين حول العدد الحقيقي لهذه الكتب، فمنهم من أشار إلى آلاف الكتب ومنهم إلى عشرات الآلاف، في حين أن آخرين أشاروا إلى أكثر من مليوني كتاب.

ولم يكن حظ سكان ما عرف بالعالم الجديد وتحديداً الأمريكتين بخير من الموريسكيين، فقد دمر الأسبان القادمون إلى بلادهم عبر المحيط أهم حضارتين في تلك المنطقة: الانكا والازتيك.

واستمر الأمر مع الاستعمار الفرنسي، ويكفي هنا أن نذكر بسياسته في المغرب العربي حين منع سكان تلك البلاد من التعلم باللغة العربية، واستبدل ذلك بنظام تعليمي كان هدفه كما أوضح الدوق “دي روفيغو” الحاكم الفرنسي العام للجزائر عقب احتلالها عام ١٨٣٠ “إن المعجزة التي يمكن صناعتها في الجزائر، هي إحلال اللغة الفرنسية شيئا فشيئا محل اللغة العربية “.

وهي السياسة ذاتها التي سارت عليها فرنسا في مستعمراتها في غرب أفريقيا أو في مستعمراتها الأسيوية مثل فيتنام: منع اللغة والثقافة الأصلية لصالح اللغة والثقافة الفرنسية بغرض خلق نخبة في تلك البلدان مغتربه تماماً عن ثقافتها، ويمكن الاعتماد عليها في حكم البلاد كبديل عن الوجود العسكري المباشر.

وإن كان الاستعمار الإنجليزي لم يعمد إلى الغاء اللغة الأصلية في البلاد التي استعمرها كما فعل نظيره الفرنسي فإنه لم يتوانى عن محاربتها، ويشير الكاتب الصحفي الراحل محمد عودة في كتابه “ليبراليون وشموليون” إلى أن اللورد دوفرين سفير بريطانيا لدى الدولة العثمانية وأحد مهندسي الاحتلال الإنجليزي لمصر عام ١٨٨٢ لم يخف بغضه للغة العربية، والتي رأى أنه لا فائدة ترجى من تعلم الفلاح المصري للغة العربيه داعياً في المقابل إلى تعميم “العامية” رغم أن اللورد لم يكن ملماً بأي منهما.

واستمرت الحرب على اللغة العربية في مصر من خلال (دوجلاس دنلوب) مستشار وزارة المعارف المصرية، وصاحب السلطة الحقيقية فيها والذي زاد عدد ساعات تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس على حساب اللغة العربية التي كانت لغة التعليم في المدارس المصرية قبل الاحتلال الإنجليزي.

وفي مقابل التسامح الديني المشار إليه سلفاً في النموذج الأندلسي، كانت الطائفية والتفرقة أداة الاستعمار الأوروبي في مستعمراته، سواء كانت التفرقة بين العرب والأمازيغ في المغرب أو المسلمين والأقباط في مصر أو غير ذلك.

إن الفارق يبدو واضحاً جلياً بين ثقافة احتوت الآخر وتقبلته و استوعبته في كيانها، وبين ثقافة اعتبرت رغم خطابها عن التسامح والتحضر أن الآخر أدنى منها وأقل شأنا، ولذلك استحلت لنفسها إبادته سواء عرقياً كما في نموذج الأمريكتين أو ثقافياً من خلال طمس هويته ولغته وتحويله إلى مسخ حضاري.