وضع الفقهاء “أحكام الدار والديار” للتمييز بين “دار الإسلام” و”ديار الكفر” كاقتراب فقهي لكيفية التعامل مع الدور والبلدان الأخرى التي تحيط بدار الإسلام. لكن حلمي هاشم ضابط الشرطة الذي شارك في حراسة جماعة “التكفير والهجرة” قبل أن يتأثر يمؤسسها شكري مصطفى، أعاد استلهام فقه الخوارج في كتابه “الدار والديار” ليعيد توظيف تلك الأحكام في اتجاه تكفير المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة نفسها، وهو “اجتهاد” مضطرب ومتناقض ينطوي على العديد من الانتقادات والنواقص:

1- “الدار والديار”.. هذا هو عنوان الكتاب الذي يبدو ابتداءً بلا إتمام للمبتدأ بخبر يفيدنا ما حال تلك الديار،، وكأن المؤلف يضمر في نفسه الخبر وهو أنني أستخدم الدار والديار كمدخل للحكم علي المسلمين وتكفيرهم واعتبار أن ديار المسلمين الذي يتكاثف فيها وجود المسلمين ونشأتهم و مساجدهم ومجامع قراءتهم للقرآن الكريم، وصلواتهم وزكواتهم وحجهم لبيت الله الحرام وأعمال البر والصلة والتراحم والإفتاء وقراءة القرآن وتعلمه ومعاهد تدريسه وتعليمه كالأزهر وكليات التعليم الديني – اعتبار كل ذلك كأنه نسياً منسياً ولا تأثير له ولا معني، وأن ديار المسلمين التي توجد بها هذه المشاهد الدالة علي الإسلام وديار الكفر التي يعيش بها الغربيون سواء بسواء لا فرق في ذلك بين دار وأخري، وأن ديار العالم المعاصر اليوم وأهلها أجمعين في منطق الكتاب ومؤلفه هم كفار؛ إما أصليون باعتبار أنهم لم يتلفظوا بالشهادوة، أو أنهم مرتدون باعتبار أنهم يتبعون الدار التي يعيشون فيها وأنها دار ردة وكفر لأنها لا تتحاكم بالشريعة وتحكمها قوانين الكفر.

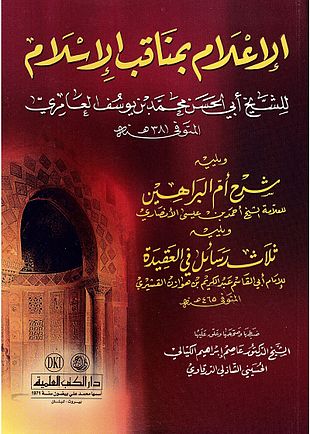

2- يربط مؤلف الكتاب بين قضايا التوحيد وأصول الفقه من ناحية بين الفقه من ناحية أخرى، ولا يحيل إلي مراجع يمكن الاطمئنان إليها بل إنه لا يحيل إلي مراجع أساسا فهو بتعبير “أبي الحسن العامري ت 381ه-992م ) في كتابه “الإعلام بمناقب الإسلام”، “مولع بالإغراب والتعمق والاستهتار”، ولم يحدث أبداً أن ناقش عالم من علماء الإسلام قضايا الإيمان وأصول الدين والحكم علي المسلمين والموحدين بالاستناد إلي أصول الفقه والفقه، فهناك علم أصول الدين وفيه يناقش العلماء قضايا الوحي والغيب والنبوات والأسماء والصفات وقد أطلق عليه أبو حنيفة “الفقه الأكبر”، أما كتب الفقه فهي كتب الأحكام العملية المتعلقة بأعمال المكلفين كالصلاة والزكاة والصيام والجنائز وغيرها من القضايا، وهناك أيضاً كتب الأصول وهي التي تتحدث عن مصادر الفقه وطرق استخراج أحكامه ومعرفة علله وشروطه وأسبابه، ولم نجد أحدا يخلط هذه الخلطة العجيبه بين التوحيد وأصول الدين وعلم العقيدة والتوحيد وبين أصول الفقه ليأخذ قواعد الأصول عن القواعد الفقهية ويقفز لنتائج عجيبه منها قوله “ما يتعلق بأحكام الديار حيث تعد أحد الأصول الجامعة الهامة التي يرتبط بها ويُبني عليها الكثير من الأحكام الفرعية مثل الحكم علي الناس وتمييز مسلمهم من كافرهم، أحكام الهجرة الواجبة من دار الكفر إلي دار الإسلام، أحكام الجهاد، أحكام أهل الذمة في دار الإسلام ، أحكام المستأمنين، نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية في دار الإسلام، أحكام العهود والمواثيق بين دار الإسلام ودار الكفر، أحكام الجمارك والعشور، والولاية علي النفس والمال والتزويج، والجنائز وغيرها… وكل هذه الأحكام لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالديار وإنما علاقتها بإثبات الإسلام للإنسان وحين يصبح مسلما يدخل في معني المسلم وفق الحديث الشريف “من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته” ووفق أحاديث أخري “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده “، فقد كان المسلمون قبل أن تكون لهم دار بالمدينة يثبت لهم الإسلام وأحكامه بمجرد الإسلام، ومع تداول ديار المسلمين والتنازع حول من يحكمها ظل المسلمون يُحكم لهم بالإسلام في الصلاة والزكاة والمواريث والزواج ويحكم لصغارهم وأولادهم بالإسلام، لا علاقة للدار بذلك، وقد تغلب التتار علي بلاد المسلمين حينا من الزمن ولم يؤثر ذلك في أحكام المسلمين وممارستهم لدينهم أبدا، كما تغلب الصليبيون علي بعض بلاد الشام، واحتل الفرنسيون والإنجليز ديار المسلمين فلم يؤثر ذلك في اعتبار حكم الإسلام لهم أبداً ولم تزل صفة الإسلام عنهم أبداً، فالمسلم ثابت له الإسلام بإقراره بالشهادة وتصديقه بقلبه واستئناف العمل بفرائض الدين وأوامره علي قدر طاقته واستطاعته .

3- تخبط الكاتب بشأن أحكام الديار واعتبرها من الأحكام الأصلية القطعية وأنها لم تكن موضعا للاختلاف بين الفقهاء بقوله العجيب: “أحكام الديار من الأحكام التي صرح بها الذكر الحكيم وسيد المرسلين بعديد من الأدلة الصريحة التي قد تصل بتعددها وشهرتها إلي مرتبة البديهي من العلم، أو المعلوم من الدين بالضرورة وقد يكون ذلك أحد أسباب عدم توسع أهل العلم في الحديث عن الحكم علي اتساع مصنفات الفقه والمذاهب، وما ذلك إلا لوضوح المبدأ وبدهية الحكم”. وهذه ليست حجة صحيحة فكتب أهل العلم تضج بالمسائل المتعلقة بقضايا الإيمان والإسلام وإثباتهما لأهل القبلة وزاخرة بعلم الكلام في جدال الفرق حول قضايا التوحيد والعدل والإيمان والكفر ولم يقل أحد أن تلك مسائل بديهية فلندعها دون أن نتطرق إليها أو نناقشها، ولكن الاختراع العجيب الذي تفتق عنه شيطان المؤلف هو الذي لم يسبقه إليه إلا الخوارج كما أشرنا من قبل حين ربطوا بين أحكام الديار والأحكام علي الناس التي يعيشون فيها وحين اعتبروا أن إثبات حكم الإسلام والإيمان علي الناس مرتبط بالحكم علي الديار وطبيعة الحكم فيها .

4- يذهب المؤلف جاهداً في إثبات أن الحكم علي الدار مرتبط بمن يقبض علي الحكم فيها، وأنه لا اعتبار لغلبة السكان في وصف الديار والحكم عليها: هل هى “دار إسلام” أم “دار حرب”، ولذلك فهو يتناقض تناقضا فجاً حين يقول إن الديار كالأفراد قد يجتمع فيها إسلام وإيمان ومعصية وفسوق، وأن ابن حجر الهيتمي (909ه- 973ه – 1503- 1563م ) قد قال بأن دار الإسلام لا تنقلب لدار كفر أبداً وعنده أن الأندلس التي حكمها المسلمون ما يقرب من ثمانمائة عام ثم غلبهم الكفار عليهم لا تنقلب داراً للكفر، فيذهب المؤلف إلي أن ذلك قصدا مجازيا وليس حقيقيا، وهو متمسك بأن الدار بما يعلوها في الحكم، مخالفاً بذلك ما ذهب إليه “ابن تيمية “، من أن “ماردين” التي سيطر عليها التتار وغالب أهلها مسلمون يحكم فيها للمسلم بإسلامه ويحكم فيها علي الكافر بكفره واعتبرها دار مركبة أو مختلطة وأخذ في الاعتبار أحكام أهلها فاعتبر المسلمين منهم مسلمين وأثبت لهم الإسلام.

هناك فكرة متسلطة علي مؤلف كتاب “الدار والديار” لا يجاوزها أبداً وهي ارتباط أحكام الديار بمن يحكمها، فهل حين احتل المحتلون الفرنسيون أو الإنجليز مصر تحولت إلي دار كفر ولم يعد أهلها مسلمين، فالمعلوم أن أهلها قاوموا الاحتلال واعتبروا ذلك تعبيرا عن إسلامهم، فالدار بمن يسكنها وليس بمن يحكمها، وأن الغالبية المسلمة في أي دار تمنحها صفة الإسلام، كما أن إقامة شعائر الإسلام فيها من آذان وصلاة وصيام وزكاة وقيام ليل في رمضان كل ذلك إشعار وتأكيد علي أن الدار بأهلها وأن الناس البسطاء هم ردء الإسلام ومادته والحصن الذي حمي الدين الإسلامي من موجات هجوم أعدائه من التتار والصليبيين والمحتلين الغربيين.

5- يعتمد المؤلف ما يطلق عليه مبدأ المسؤولية الجماعية وأن سكان الدار يتحملون مسئولية تقصيرهم في القيام علي الحكام الذين لا يحكمون بالشريعة، القادر منهم والعاجز، القادر لعدم قيامه والعاجز لأنه لم يدفع القادر للقيام بما يجب عليه، وأن المحكومين تبع للحكام ومأخوذون بجريرتهم ويشملهم جميعا حكم واحد وهو حكم الردة عن الإسلام، واخترع المؤلف مبدأً جديداً هو مبدأ “الجريمة السلبية” أو جريمه السكوت علي الحاكم ولأن سكان دار الإسلام سكتوا علي الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة فهم مثله، بينما المعروف في موازين العدل الإسلامي أنه”لا تزر وازرة وزر أخرى”، وأن المرء لا يؤاخذ بجريرة غيره، وأن إنكار القلب فيه تأكيد لمعني الإيمان وأن العجز عذر لمن لا يستطيع القيام للتغيير باللسان أو اليد، وأن شرط القدرة مرتبط بالقيام بالقضايا الكفائية العامة مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن مظنة الهلاك من غير تحسب أو تدبير أو قوة تعفي القاعدين من اللوم أو المساءلة .

6- لم يبدأ مصطلحى “دار الإسلام” و “دار الحرب” في التبلور إلا مع القرن الثاني الهجري وما تلاه، ولم تكن معروفة من قبل بهذا الاكتمال أو التحديد، حيث كان الفقهاء القدامي في هذا الوقت يحاولون بناء علاقة بين دار الإسلام المتسعة وبين بقية العالمين علي سبيل وضع قواعد لبناء مفاهيم للتعامل القائم علي التسامح والتفاعل والتعاون المشترك وأن الأصل في العلاقات هو السلم كما يذهب “محمد أبو زهرة” مثلا في كتابه العلاقات الدولية في الإسلام باعتبار أن الحرب حالة استثنائية وأنها للدفاع ورد العدوان أو كسر الامتناع لتمكين دعوة الإسلام من أن تصل إلي أولئك الذين يريدون سماعها.

على العكس من هذا التراث، يري حلمي هاشم في “الدار والديار” أن دور العالمين اليوم إما دار كفر أو دار ردة، ودار الكفر هي كل العالم غير المسلم، ودار الردة هي دار المسلمين، أي عالم الإسلام، يعني، بينما يسعي المؤلف ويجتهد أن يجعل العالم كله دار كفر وردة ويستبيح بشكل فج وجاهل وصف دار الإسلام وعالمهم، كما يستبيح ذمة الله وذمة رسوله (صلي الله عليه وسلم) في الغدر بالمسلمين ونزع صفة الإسلام والإيمان عنهم، ليس عن مليون أو مليونين وإنما عن كل مسلمي العالم ما يقرب من مليار ونصف مليار مسلم؛ فهل هناك حماقة واستخفاف وجرأة أكثر من ذلك؟!

ويبقي السؤال: فمن المسلمون إذن؟ يذهب المؤلف إلى أن المسلمين هم أعضاء جماعته فقط، وهذا ما يعكس بوضوح أننا أمام حالة جنون مطبق تتخذ من الدين ستارا لحجب جنونها وجنوحها وإجرامها .

6- أفرد المؤلف في نهاية تخبطه ردا علي من أسماهم “أهل التوقف والتبين” ومن أسماهم أيضا بأصحاب نظرية “الإسلام الحكمي”، أى الحكم علي الناس بالإسلام ظاهرا وهم متشككون في إيمانهم الباطن، لذلك يمنحونهم حكم الإسلام دون حقيقته كالمنافقين مثلا في عهد النبي (صلي الله عليه وسلم) .

وقد أشار إلي أن أصحاب نظرية الإسلام الحكمي قد توقفوا في مجهول الحال، أي الإنسان الذي لم يظهر منه ما يدل علي إسلامه، ومن ثم فقد جري التوقف فيه وعدم الحكم عليه بإسلام أو كفر، وهؤلاء هم التوقف والتبين أي الذين يتوقفون فلا يحكمون لمجهول الحال في دار الكفر بشئ حتي يتبينوا إسلامه بالتثبت منه وامتحانه واختباره، ويترتب علي ذلك عدم الصلاة خلفه أو أكل ذبيحته أو قبول شهادته أو تزويجه أو الزواج منه،، إلخ ،،

ويبدو أن مؤلف الكتاب كان علي علاقة بهذه الجماعة ثم تركها واختط لنفسه خطاً آخر، فهو لا يريد إجهاد نفسه أو التوقف في الحكم علي الناس حتي تتبين حالهم بل يريد المسارعة إلي التكفير، والناس عنده إما مسلم أو كافر، فكل المسلمين في دار الكفر مرتدون والقول بأن الأصل في الديار هي ديار الإسلام وأن الكفر أمر طارئ عليها وأن زوال الطارئ يعني عودة الدار للإسلام كما يقول أصحاب “نظرية الإسلام الحكمي” أو “أهل التوقف والتبين”، ليس صوابا وإنما هي بدعة وخروج عن الحق علي حد زعمه المتهافت.

خاتمة

حلمي هاشم هو تعبير هامشي جدا داخل الحالة التكفيرية الغالية،، بيد إنه يتمتع بحضور وصخب علي مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا، وعلى الرغم من أنه لم تتأكد معلومات ارتباطه بتنظيم داعش وعمله كقاضٍ شرعي لديهم إبان وجود دولتهم المتهاوية قبل عام 2017 فإن تأثيره الفكري علي تيار قوي داخل داعش ليس بعيداً، خاصة وأن أفكاره التقت مع أفكار متشددين آخرين في التنظيم بلغ بهم الأمر لتكفير “أيمن الظواهري” و “أبي بكر البغدادي”. هذا التيار هو التيار الحازمي أتباع السعودي “أحمد بن عمر الحازمي” الذي اعتقل عام 2015، وهؤلاء لا يعذرون بالجهل في قضايا التوحيد، أي أن الجاهل الذي يأتي فعلا من أفعال الكفر المتعلقة بقضايا التوحيد فإنه يصبح كافرا، ومن ثم فإن الديموقراطية عندهم هى أقرب لدين آخر ينازع الله في حق التشريع وتمنحه للمجال النيابية والبشريه وبالتالي فهي كفر بواح لا يُعذر أحد بالجهل فيها، ومن ثم فإن الإسلاميين الذين يقولون بجواز استخدام الديموقراطية وأدواتها كالإخوان مثلاً أو غيرهم من الأحزاب الإسلامية كما في تركيا والمغرب والأردن والكويت… هؤلاء جميعا عندهم كفار مرتدون، والمشكلة أنهم يُعملون قاعدة “من لم يكفِّر الكافر فهو كافر”، ومن ثم فإن من لا يحكم عليهم بالكفر ويعذرهم بجهلهم أو يرى عدم إقامة الحجة عليهم هو كافر أصلاً في عرف هؤلاء، فهم يكفرون بالدور كما كان يفعل “شكري مصطفي”، وحلمي هاشم حين يكفر المسلمين ساكني بلاد المسلمين، فإن من يختلف معه في ذلك ولا يحكم عليهم بالكفر جميعا كأعيان فإن لازمه أنهم كفار أيضا.