تمهيد

هذا المقال هو الجزء الثاني من دراسة مطولة للدكتور شاكر عبدالحميد سبق نشر الجزء الأول منها على«أصوات أونلاين». كشف الجزء الأول كيف أن أوقات الأوبئة والطواعين لم تكن يوما مجرد فترات عشوائية في تاريخ البشر، بل كان لها دائما خصائص تميزها، فهى ذات طابع معولم عادة ما يتجاوز الحدود الوطنية، كما أن لها طابع كموني خفي يصعب توقعه، والأهم أنها كثيرا ما كان يعقبها عصور من التدفق في الفكر والحياة قد تتناقض مع روح التشاؤم التي عادة ما تغلب على معاصريها الذين يكونون أسرى القلق والألم من الآثار الوخيمة المصاحبة لها.

ركز الجزء الأول من الدراسة أيضا على المقصود بمصطلح «الكورونيالية» الذي يسعى للإحاطة بما أصبح عليه حال البشر بعد انطلاق هذه الجائحة من تغير واسع شمل كافة جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وكيف أن مفهوم «الغرابة» كامن في مصطلح «الكورونيالية» الذي يحاول دراسة وتتبع التأثيرات الغريبة والغامضة لهذا الحضور المباغت لذاك الفيروس الذي يدفعنا دفعا لإعادة النظر في كل ما كنا نعتبره ثوابت، بل يدفعنا للتخلي عن وهم الاعتقاد بأننا وصلنا إلى «نهاية التاريخ».. ولا نبالغ إن قلنا أنه «الكرونيالية» قد تجبرنا على استئناف كتابة تاريخ جديد للبشرية كما عرفناها من قبل…

أصوات أونلاين

خليك في البيت

صارت الشوارع خالية سوى من بعض رجال الأمن ودورياتهم المتحركة أو الثابتة، وأصبحت الكلاب تتجول حرة في الشوارع والميادين، وتزايد بحث الناس عن نوع من اليقين، وقد صار اليقين الوحيد المتاح أمامهم أن يبقوا في أماكنهم، أن ينعزلوا عن الآخرين، أن يغلقوا عليهم أبوابهم، هكذا تحولت البيوت إلى معازل صحية وأماكن حجر، هكذا حاولوا أن يجلبوا كل ما يستطيعون أن يجلبوه من خارج البيوت إلى داخلها، الأطعمة والمشروبات، والأدوية وشاشات التليفزيون، وكل ما قد يبقيهم على قيد الحياة. وصار معظم الناس يتابعون أخبار ذلك الكائن الخفي من خلال وسائل مرئية، التليفزيون والكومبيوتر والتليفونات المحمولة. صار داخل البيت أكثر ألفة وأكثر وحشة أيضًا، فأصبح بالنسبة لكثيرين منا أشبه بالسجن الاختياري والإجباري خلال الوقت نفسه، وصار التكرار الطقسي لكل شيء أشبه بموت آخر.. فصار الناس يخشون من التلامس الجسدي فيما بين بعضهم البعض، يتجنبون تبادل التحيات باليد أو قبلات الترحيب، وصارت العناصر الأربعة «الماء والتراب والهواء والنار» الخاصة بأصل الحياة في الميثولوجيا والفلسفة اليونانية القديمة ولدى جاستون باشلار بعد ذلك، موجودة في حياتنا ومتجسدة من خلال تجليات واستعمالات شتى جديدة، حيث كانت الأرض في الميثولوجيات صورة للثبات والعدم، ومن باطنها ينبعث الماء والنبات والحياة، أما الهواء فكان يعطي إحساسًا بالانفتاح واللاتشكل، والريح مرتبطة به مندفعة لا تُرى إلا في حركة مثل رفرفة العلم واهتزاز أوراق الشجر، كذلك ارتبط الماء بالنظافة والنقاء، كما كان يتم تصوره أيضًا مُعتِما أو شفَّافا، مُرتبطًا بالوحدة والتجانس وذوبان الفروق بين العناصر والبشر وقد يرتبط بالموت والفرق والحالة السديمية التي سمَّاها انكسماندر «الأبيرون» أو الغموض اللانهائي الذي يُهدِّد النظام الخاص بالأرض. والنار قوة تضيء وتحرق، قوة تشع من خلال العناصر الأخرى وتجلب لها الحياة، وهي ترتبط بالحياة والموت مثل الماء والهواء والتراب، وفي أسطورة بروميثيوس سارق النار رمز الحياة والخلق والإبداع. فماذا حدث لهذه الصورة؟ لقد أصبح الماء وما يرتبط به من وسائل تنظيف كالصابون والكحوليات وغيرها جزءًا من الطقس اليومي الذي يكرره البعض عشرات المرات كل يوم خاصة إذا ما لامست أياديهم أي شيء أو أي شخص، وصار وسواس نظافة الأيدي ليس مرتبطًا بالوسواس الديني الخاص بالطهارة، في مقابل النجاسة، كما كان في الماضي، بل صار وسواسًا خاصا بالحاجة إلى البقاء على قيد الحياة؛ إضافة إلى لجوء الناس الآن إلى تناول المزيد من الماء والسوائل أملاً في طرد الفيروس أو دفعه «زقه» باللهجة المصرية كما قالت مذيعة مصرية معروفة ناحية المعدة من أجل أن تقوم إفرازاتها بالقضاء عليه! أمَّا الهواء فقد اكتسب أيضًا صورة سلبية، لقد صار وسيلة لنقل العدوى، هكذا وجدنا أنه لو عطس إنسان أو سعل، لابتعد الآخرون عنه وفرُّوا كما يفر السليم من الأجرب، هكذا أصبح الإنسان أكثر استعدادًا لقبول صوت الذئب إن عوى وأشد نفورًا من سماع بعض أصوات الآخرين. أو كما قال الأحيمر السعدي:

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوي .. وصوَّت إنسان فكدتُ أطيرُ

يـرى اللهُ إنـّي للأنيـــسِ لكــــارهٌ وتبغضهم لــي مقلةٌ وضمـــــــــــــــــــــــــيـرُ

نرجو ألا يطول بقاؤنا في البيت ونرجو أن تصبح الحياة أفضل وأن تتراجع مشاعر الخوف وتتبدَّد ونتمنى ألا نصل إلى أيام قد ينطبق عليها وصف شاعرنا الكبير صلاح عبدالصبور في قصيدته «يوميات نبي مهزوم يحمل قلمًا» والتي قال فيها:

رعبٌ أكبرُ من هذا سوف يجئ

لن ينجيَكُمْ أن تعتصموا منه بأعالي جبل الصمتْ أو ببطون الغاباتْ

لن ينجيَكُمْ أن تختبئوا في حجراتكمُ

أو تحتَ وسائدكمْ, أو في بالوعات الحمّاماتْ

ليتنا لا نقف عند مجرد تطهير أيدينا بالماء والصابون والكحول.. إلخ بينما ضمائرنا ميتة وقلوبنا مُتحجِّرة، فاقدة لمشاعر الرحمة والحب والتعاطف مع الآخرين.

الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور

لم يعد الآخر مصدر ألفة وبهجة، بل صار مصدر خوف وعدوى، وأوشك أن يتحول بالفعل الآن إلى جحيم من نوع خاص كما كان سارتر يقول. وتوالى ظهور أجهزة وقاية للأنف والفم والوجه عامة خلال الفترة الأخيرة بهدف حماية الإنسان من رذاذ هنا أو لعاب هناك.

وصارت النار تستخدم في حرق جثث الموتى ومتعلقاتهم في بعض الأماكن في العالم، والأرض أشبه بمقبرة ذات فم كبير مفتوح يوشك أن يبتلع الجميع، وأصبح لا بد من تعقيم كل شيء. كما تزايد حضور الكمامات «نسبة إلى التكميم» أو الأقنعة وقفازات الأيدي خلال حركات الناس أو تفاعلاتهم، وصار الإنسان أشبه بكائن فضائي أو أشبه بذلك الفارس القديم الذي كان يرتدي الخوذة والدرع كي يواجه عدوًا منظورًا يدركه ويحاول أن يتغلب عليه، لكن العدو الآن عدو غير منظور، وهو أيضًا عدو للجميع يواجههم عبر الحدود والأجناس والأديان والأعمار وكافة النظم السياسية والطبقات. هكذا أصبحنا نعيش في عالم أقرب إلى ما يسمى بالديستوبيا، أو العالم الكارثي، وذلك بعد أن ظن كثيرون أن يوتوبيا العولمة والعلم والتقدم والنيوليبرالية قد أصبحت أقرب إليهم مِمَّا يظنون، فإذا بكل تلك التمثيلات والتصورات تسقط، وإذا بسرديات العلم والعولمة والاتحاد الأوروبي والنيوليبرالية المتوحشة وهيمنة الشمال والمحافظين الجدد والتوجهات اليمينية تصبح كلها أوراقًا تتلاعب بها رياح تلك الكورونا وتسخر.

يرتبط ما حدث في المرحلة ما بعد الكورونيالية كذلك باكتساب البيت لدلالات أخرى لم تكن له، لقد صار يجمع بين الألفة والوحشة، الأمن وغياب الشعور بالطمأنينة، لأن ما يوجد خارجه من مصادر خوف وموت أصبح يأتي إليه عن طريق التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي. في الماضي ارتبط مصطلح فقدان البيت الأليف بتلك السرديات الكبرى الخاصة ببناء الأمم والامبراطوريات والتمرد ضد الاستعمار والسلطات المستبدة الطاغية وغيرها من تلك المواقف التي تتراكم فيها حالات فقدان اليقين والالتباس والحيرة والقلق الجماعي، قلق الأمة والشعب، فيما يتعلق بالانقسام والازدواج بمستوياته ومعانيه، وكذلك فيما يتعلق بالخوف والشعور بالتهديد، والغربة والغرابة، وفقدان الاستقرار والتشرد، وهُيام الناس على وجوههم، وفقدانهم للبيت أو الوطن الحميم، والآن ظهرت فئة جديدة من البشر؛ إنها فئة «العالقين»، إنهم ليسوا من المُشرَّدين أو اللاجئين أو المنفيين بعيدًا عن أوطانهم، بل الذين تركوا أوطانهم بإرادتهم سعيًا وراء الرزق أو طلبًا لحياة أفضل، فإذا بهم يجدون أنفسهم غير قادرين على العودة إلى أوطانهم حتى لو رغبوا في ذلك، لقد أصبحوا عالقين في بلاد غريبة، غير راغبين في البقاء في تلك البلاد التي كانت أملاً وهدفًا لهم، ولا قادرين على العودة إلى أوطانهم التي غادروها لأنهم كانوا لا يشعرون بالألفة خلال وجودهم الأول فيها، لقد دخلوا حالة «المَطْهر» «وهو مكان «المابين» الذي يتم تطهير العصاة فيه حتي يصبحوا آهلين لملكوت الله في المعتقد الكاثوليكي». لقد أصبحوا عالقين أو مُعلَّقين في تلك المنطقة الغريبة المُوحِشة بين وجود غادروا إليه ويريدون مغادرته الآن، ووجود وطن تمنوا في الماضي أن يغادروه ثم يريدون العودة إليه الآن لكن دون جدوى. لم يعد ما يهم الإنسان الآن بناء الإمبراطوريات ولا إقامة المدن الجديدة والدول بل أن يبقى على قيد الحياة، أن يبقى فقط في بيته، هذا الذي لم يعد بالنسبة لكثيرين هو الوطن بمعناه الشامل، بل مجرد جدران أربعة تؤويهم وتحافظ عليهم. هل هذه فرصة للطُّغاة؟ ربما، هل هي فرصة للمستغلين؟ ربما، لكن هذه الكائنات البشرية المُحْتجَزة مؤقتًا في بيوتها لن تبقى كذلك طويلا هناك، إنها لابد وأن تخرج إلى واقع أفضل وأكثر إنسانية، واقع تضامني تشاركي وأكاد أقول اشتراكي إنساني، وإلا حدث ما لن تحمد عقباه.

الكورونا وسقوط التمثيلات

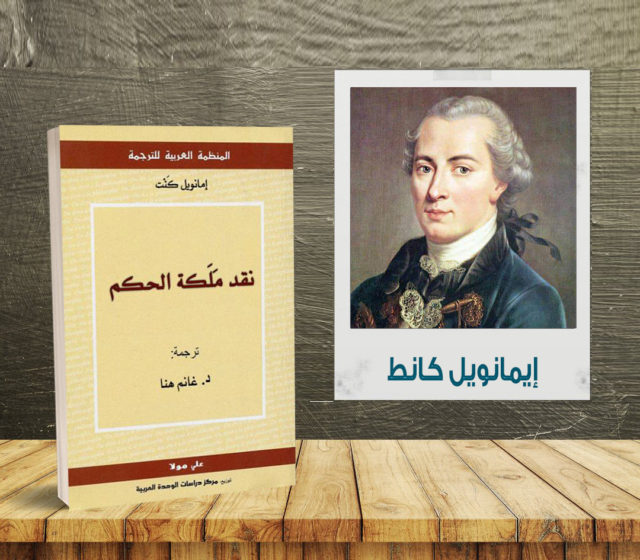

يرتبط مصطلح «سقوط التمثيلات» بتمييز الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط «1804-1854» في كتابه «نقد الحكم» بين الجميل والجليل من المشاعر ونظره إلى المتعة الخاصة بالجميل والجمال على أنها نوع من «اللعب الحر» ما بين الخيال والعقل، ثم تمييزه بين نوعين من الجليل: الجليل الرياضي، والدليل عليه ذلك المشهد الخاص بسماء مُلبَّدة بالغيوم، وكذلك العواصف الهائجة والأعاصير المُجْتاحة وحيث يتولد لدينا انطباع بأن ما نراه يتجاوز إدراكنا، ويفوق ما تقدمه إلينا حواسنا أو فهمنا، ومن ثم فإننا نميل إلى خيالنا تحت وطأة هذه المشاعر من الخوف والصدمة، ثم ندرك أن ما يحدث حولنا أو أمامنا أمر يتجاوز ما قد يصل إليه خيالنا، عندها نعود إلى عقلنا كي يُسْعِفنا وكي يساعدنا على أن نُصنِّف أو نضع ما يحدث ضمن فئة تصنيفية من الفئات التصنيفية المختزنة لدينا، كتلك الخاصة بالإنسان والطبيعة، والخير والشر، والنور والظلام، والمُتوقَّع وغير المُتوقَّع.. إلخ، فإذ بنا نجد أنه لا شيء مِمَّا قد وضعناه ضمن هذه الفئات التصنيفية قادر على أن يلبي حاجتنا الماسة لفهم هذا الذي سيحدث، بل والذي لا يكف أيضًا عن الحدوث. هنا يدفعنا هذا العقل لأن نفترض وجود لا نهائية للأحداث، لانهائية للوجود، أبدية لا تتجاوز حدود الحواس فقط، لكنها تتجاوز أيضًا حدود ما يستطيع الخيال أن يصل إليه، وهنا يحدث نوع من الانهيار أو الإخفاق لعمليات اللعب الحر الخاصة بالخيال أو اللعب ضمن أطر أو تصورات مُسْبَقة خاصة بالعقل، هنا نكون في مواجهة حالة غير مسبوقة، هنا نكون في مواجهة المستحيل، غير المفهوم، غير المُدرَك، غير المُتخيَّل، غير المتوقع، وهنا يحدث أيضًا اضطراب في الفهم وانهيار في القدرة على التمثيل العقلي للأفكار. هنا يدخل النوع الآخر من الجليل، الجليل الدينامي، إنه يتعلق بذلك النوع من المشاعر المرتبطة بالحركة والانفعال، وهنا تكون الأفكار مضطربة والتصورات مُشوَّشة، فتحل مشاعر الخوف والرعب والفزع والهول والشعور بعدم اليقين. هنا يشعر الإنسان بأنه في متاهة لانهائية وهنا يشعر بضعفه وصغر شأنه أمام ما يحدث له أو حوله، وفي مواجهة ما يحدث هنا أو هناك؛ إذ يتبدى عجزه ماثلاً أمامه في مواجهة المرض والوباء والموت. وهنا لا يكون مفهوم الجليل كما قدمه كانط كافيًا، فما يحدث ليس أمرًا جليلاً، بل إنه أمر جلل تجاوز كل تصوراتنا فصار عالمنا غريبًا نتيجة هذا الوباء.

الخاتمة

لقد أسقط هذا الوباء الكثير من اليقينيات، كما جلب معه عادة غير مسبوقة من الشك والالتباس والحيرة وفقدان اليقين. وقد امتدت هذه الشكوك والالتباسات واتسعت كي تتجاوز مجرد الخوف من الاقتراب أكثر مما ينبغي أو حتى مجرد الاقتراب في ذاته من أي شخص آخر؛ إلى الشك أيضًا في الأشياء والحيوانات، بل وفي الذات نفسها، فصار كل إنسان يتساءل مُتشكِّكا إذا ما شعر بتعب ما أو ارتفاع ما في درجة حرارته: أمريض أنا؟ هل أوشك على المرض؟ وماذا سأفعل لو أُصِبتُ به؟.. إلخ، وقد امتد هذا الشك ليشمل أيضًا من نحبهم ونعرفهم أو نعيش معهم داخل بيوتنا وفي أماكن عملنا وكذلك من لا نعرفهم أو تكون علاقاتنا بهم عادية أو مُحايدة. هكذا اتسعت دائرة الفزع النفسي والهلع العقلي «الما بعد كورونيالي» لتضع الذات والآخر، القريب والبعيد، في حلقة جهنمية واحدة من الشكوك والرِيَب والتوجسات والمخاوف التي لا تنتهي. ولسوف نحتاج إلى وقت، يطول أو يقصر، بعد ذلك كي نعيد بناء الثقة، مرة أخرى، في أنفسنا وفي الآخرين وفي عالمنا. وسوف يتوقف الأمر هنا على مدى صلابة تكويناتنا النفسية والاجتماعية والروحية. ولسوف تمر المجتمعات الإنسانية أيضًا بفترة، تطول أو تقصر، وفقًا لتكويناتها ومناعتها الثقافية والاجتماعية والنفسية والأخلاقية، كي تعيد بناء الثقة في نفسها وفي مستقبلها وفي علاقتها بالآخرين.

وهكذا يمكن القول إنه ستكون هناك أيضًا آليات مواجهة متنوعة عبر الثقافات، بل وداخل الثقافة الواحدة من أجل التغلب على هذا الذعر المُعَوْلَم، وهذا الشك الوجودي، وهذا الخوف الشامل، كما يمكن تصور أن استجابات وآليات المواجهة ستختلف وتتنوع إيجابًا وسلبًا، إذ قد نرى مجتمعات تلجأ إلى المزيد من عمليات التضامن والتكافل والتواضع السياسي والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والشفافية والاعتراف بالأخطاء ومراجعة المسارات غير المُجدية والمزيد من الفرح والإبداع. كما قد نرى آليات مواجهة سلبية أيضًا لدى بعض المجتمعات، وربما داخل المجتمع الواحد ومن ذلك، تمثيلاً لا حصرًا، تواصل عمليات الاستبداد والفساد، وضيق الأفق والتمركز حول الذات، وإقصاء الآخر وهيمنة نظام الأخ الكبير «وفقا لأورويل»، وكذلك مزيدًا من السلوكيات الخاصة بتغييب الوعي كالمخدرات والكحوليات والهوس الديني وارتفاع مُعدَّلات الجريمة والانتحار والتطرف والإلحاد واللامبالاة الفردية والجماعية والاضطرابات العقلية والقلق والانحرافات الجنسية والتنمر ضد الكثير من فئات المجتمع، وربما يتراجع أيضًا الدور الخاص الموجود الآن لرجال الدين، ويتقدم أكثر الدور الخاص بعلماء الطب والتكنولوجيا والهندسة الطبية والمفكرين وعلماء الاجتماع، وربما يمكن أن يتزايد في مناطق وثقافات بعينها، وربما قد يحدث عكس ذلك أيضا.

جورج أورويل

كذلك يرى بعض المفكرين ومنهم إدجار موران، أنه سيكون هناك، ما بعد مرحلة الكورونا الحالية، شفافية سياسية أكثر، ونظام صحي أفضل، وعولمة أكثر إنسانية، وسقوط للنزعة النيوليبرالية وكذلك للرأسمالية المتوحشة والعولمة الاقتصادية لصالح العولمة الثقافية والتضامن بين البشر، بينما يرى آخرون أن النيوليبرالية ستكون أكثر هيمنة، وستفتح الأسواق أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية وسيتم خفض أجور العمال والاستغناء عن الكثيرين منهم، وقد تجلى ذلك في استعجال الكثير من مليارديرات العالم عودة العاملين في مشروعاتهم إلى أعمالهم دون مراعاة مناسبة للشروط الصحية الضرورية التي ينبغي أن يعودوا في ظلها إلى هذه الأعمال.

إدجار موران

كذلك يقول البعض إن الدولة الوطنية ستكون أكثر قمعا واستبدادًا، ربما لأنها تشعر أنها قد نفَّذت تعليمات منظمة الصحة العالمية بحذافيرها فقللت من عدد الإصابات والوفيات، وتمكنت أيضًا من السيطرة على الناس فجعلتهم يدخلون بيوتهم كما دخل النمل بيوته في عهد سليمان الحكيم. وكذلك، فإن لجوء هذه السلطات إلى الأساليب الدفاعية إنما ينم أيضًا عن رغبتها في التمسك بمكاسبها خوفًا من الاضطرابات التي سوف تتزايد يقينًا مع تأجيل المشروعات التنموية والريعية وكذلك زيادة حدة الفقر والبطالة وتزايد مشاعر الناس بأنهم لم يعد لديهم ما يخسرونه أكثر مما قد خسروه، خاصة إنه كثيرًا ما يُوجَّه إليهم اللوم بأنهم مشغولون بالتكاثر ويفتقرون للنظافة والنظام في الوقت الذي لا يُلام فيه من أوصلوهم إلى هذا الحال.

بينما يقول فريق آخر من المفكرين ومنهم الدكتور عمَّار علي حسن أن «أمم ستتراجع لتتقدم أخرى، لكن العالم سيبقى على حاله، غابة تمرح فيها ضوارٍ ناطقة». وكذلك قال المفكر الفرنسي آلان تورين إن الكورونا قد جلبت معها حالة طاغية من الشعور باللامعنى، بينما أشار المفكر والناقد الثقافي السلوفيني «نسبة إلى سلوفانيا» سالفوي جيجيك إلى أن الكورونا تمثل ضربة للرأسمالية قد تعيد اختراع الشيوعية، لكنها ستكون شيوعية أو اشتراكية جديدة تعتمد على الثقة في الشعب والعلم وعلى نوع من التنسيق المُعَوْلَم الفعَّال في كافة المجالات، وأن الحروب الاقتصادية والعسكرية ستتحول إلى حروب علمية وطبية، وأن التضامن والمزيد من الثقة في الحكومات أمر مطلوب، وأن آليات السوق لن تكون قادرة على حماية الناس من الفوضى والجوع، وإنه في المجتمع الصحي ينبغي سماع أكثر من صوت، وينبغي وجود مزيد من الثقة المتبادلة والشفافية والمصارحة بين الشعب وأجهزة الدولة، وأن الكورونا فرصة للتحرر والديمقراطية ومناهضة ثقافة الاستهلاك «من ترجمة سولارا شيما – موقع الحل.نت» هكذا تعدَّدت الآراء والتصورات والإرهاصات وظل هذا الوباء يسخر من الجميع.

«آلان تورين» و «سالفوي جيجيك»

إنها مرحلة سقوط السرديات والتمثيلات الكبرى: العلم والعولمة، الوحدة الأوروبية والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية، كما أنها أيضًا مرحلة سقوط أخلاقي يتجلى على أنحاء شتى، هنا وهناك؛ لكنها قد تكون أيضًا مرحلة نهوض أخلاقي آخر يقوم على أساس التضامن والخوف المشترك والمصير الواحد وليس مجرد العيش المشترك الذي يقوم على أساس الظلم والتفاوت والاستبداد.

أما فيما يتعلق بالأدب والفن، فإنني حقيقة لا أعرف ولا أستطيع أن أتوقع على نحو مُحدَّد ما سيكون عليه شكل الأعمال الأدبية أو الفنية أو النقدية في المستقبل، فأنا أعرف أن القانون الأساسي للإبداع أنه بلا قانون، لكني أتوقع أيضًا ظهور الكثير من الجُثث والدماء وعمليات القتل وتقطيع الأوصال والمذابح، وتجسيدات كذلك للعبث والمسوخ وجماليات الموت والخوف في القصائد والروايات واللوحات. وأتوقع أيضًا تجسيدات أعمق لتلك التأثيرات الخاصة التي تركتها وسوف تتركها هذه المرحلة على مشاعر وأفكار وسلوكيات البشر، أفرادًا وجماعات.

في كتابه «الضحك.. مقتطفات أدبية» قال الناقد ك.ه. ستروبل K. H. Stroble «عام 1913» «إن الضحك والرعب توأمان شقيقان، ولهما أم مشتركة هي الخيال، وذلك لأنهما معا، يتشكَّكِان في الحقائق، ولا يثقان بأي تفسير عقلاني للعالم، وهما معًا يتطلبان روحًا شديدة الحساسية، وعقلاً صافيًا متوقدًا، ويدًا ثابتة».

وهكذا فإنني ومثلما أتوقع ظهور المزيد من الأعمال الإبداعية الجروتسيكية التي تُجسِّد حالات الخوف والشك والرعب، فإنني أتوقع أيضًا ظهور المزيد من الأعمال الإبداعية الساخرة المتهكمة التي تمزج بين الخوف والفكاهة، وتُجسِّد غرابة أحوال الناس وتسخر منها، وتصور ما قد أصبحت عليه أمورهم في ظل هذا الوباء الغريب وبعده أيضًا.

أدعو هنا لأن تحل الألفة بيننا أكثر، أن يسود الصدق وينتشر الحب وتعم مشاعر الرضا وسلوكيات التكافل والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والعدل والرحمة والرقة، أن تحل قوة الإيمان بحياتنا ووجودنا وإنسانيتنا.

أتمنى أن يكون المجتمع الإنساني قادرًا في وقت قريب على مواجهة ذلك الوباء، أو ذلك الشبح «الذي يركض في الخارج» والذي استطاع أيضًا أن يهدم كثيرًا من الثوابت والمنجزات الوهمية، فأعاد البشرية إلى طفولتها الأولى؛ إلى بكارتها وغرائزها واندفاعاتها ومخاوفها ومتاهاتها، إلى بدايات تشكل وعيها وحين كان عقلها لم يزل بعدُ مجرد صفحة بيضاء لم تخط عليها يد الزمن والأيام بعدُ كتابتها المخيفة الغريبة المُرعبة، إنه أيضًا ذلك الآخر، أو ذلك الوباء/الشبح الذي استطاع «أن يعيد الطبيعة إلى سيرتها الأولى» فأصبحت مُهيمِنة مُزمْجِرة، هادرة ساخرة من كل ما يفعله هذا الوجود البشري الخائف الغريب.. إلخ ما جاء في قصيدة الشاعر المبدع إبراهيم عبدالفتاح التي بدأنا هذا المقال بمقطع دال منها.

هامش:

شكر وتقدير: أتقدم بالشكر للصديق المبدع والمفكر المرموق الدكتور عمَّار علي حسن الذي شجَّعني على كتابة هذا المقال وعلى تعميق بعض ما ورد فيه من أفكار وأيضًا للصديق الشاعر والمترجم عاطف عبد المجيد الذي أوحت لي بعض «بوستاته» على صفحته على موقع الفيس بوك عن القارئ الكورينالي بالوصول إلى هذا المصطلح، وهناك كثيرون قد أناروا إلي هذا الطريق ربما سوف يجيء الوقت لاحقًا لأن أشكرهم بطريقة مناسبة. والشكر الجزيل أيضًا للصديق العزيز الدكتور طارق النعمان القاضي الذي قرأ مخطوطة هذا المقال وأبدى عددًا من الملاحظات المُهمة عليه، شكلاً ومضمونًا، وخاصة ما يتعلق منها بفكرة الشك في الذات، وفكرة الذعر المُعَوْلَم وأيضًا الفكرة الخاصة بالفروق الثقافية في آليات الاستجابة للوباء.