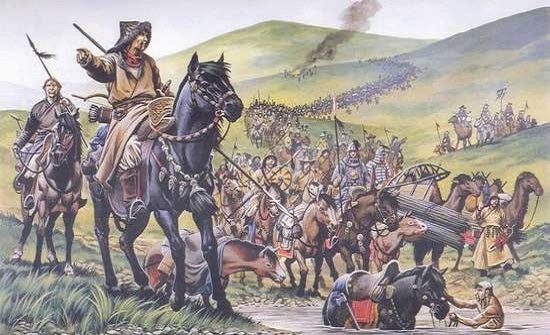

حاصر المغول أصفهان في القرن السابع الهجري سبع سنوات، غير قادرين على فتح المدينة الفارسية الكبيرة، ويحكي لنا التاريخ أنه خلال تلك الآونة كانت هناك حرب دائرة بين الشافعية والحنفية من أهل أصفهان، فخرج الشافعية إلى المغول وعقدوا معهم اتفاقًا يقضي بتسليم المدينة على أن يعينوهم على الحنفية، وما إن دخل المغول بقيادة أحد أبناء جنكيز خان المدينة حتى أعملوا سيوفهم في أهلها فبدأوا بالشافعية ولم ينتهوا عند الحنفية.

والمتتبع لقصص العنف والإرهاب بين المذاهب والفرق في التاريخ الإسلامي يجدها ممتدة عبر القرون ومتوزعة على الأقطار الإسلامية، فهي بين الشافعية والحنفية في أصفهان كما في بغداد (393 هـ) وخراسان (489 هـ)، وهي بين الحنابلة والشافعية بعاصمة الخلافة العباسية (324 هـ) لتتجدد سنة (573 هـ)، وبين الأشاعرة والحنابلة ببغداد (469 هـ)، وهي في نيسابوربين الحنفية من جهة والشافعية والشيعة من جهة أخرى (555 هـ)، وهي بين الحنابلة والشافعية في مصر (567 هـ)، وبين أصحاب المذهبين في دمشق (714 هـ)، وبين الحنابلة والأشاعرة بدمشق (839 هـ)، لتتجدد سنة (835 هـ).

تلك النماذج تأتي بجانب الحروب التي خاضها الخوارج ضد الدولتين الأموية والعباسية، وحروب الشيعة والسنة الممتدة حتى العصر الحديث.

وقد تطورت هذه الحروب والمناوشات في بعض الأحيان إلى حد الإبادة الجماعية كالتي ارتكبها المعز بن باديس في شمال إفريقيا ضد الشيعة (407 هـ)، ولم يغب عن أي منها رايات التبديع والتفسيق والتكفير والقتل على الهوية المذهبية، وخاض غمارها كل مذهب وفرقة إسلامية (ربما باستثناء الصوفية).

وبرغم أن هناك عوامل كثيرة اليوم تدفع بهذه الظاهرة إلى الهامش، لكن ليس من بينها منظومة فكرية جديدة أو نسقًا محدثًا للفهم، بل ربما يكون السبب الرئيس وراء انحسارها عن عديد من المجتمعات العربية والإسلامية هو ما يتوافر في يد الدولة الحديثة من أدوات للقمع لم تكن في حيازة الدولة القديمة، وللمجتمع المصري تجربة مريرة في هذا الشأن بدأت مع ظهور الجماعات التكفيرية في أواخر السبعينات وامتدت حتى أواخر التسعينات.

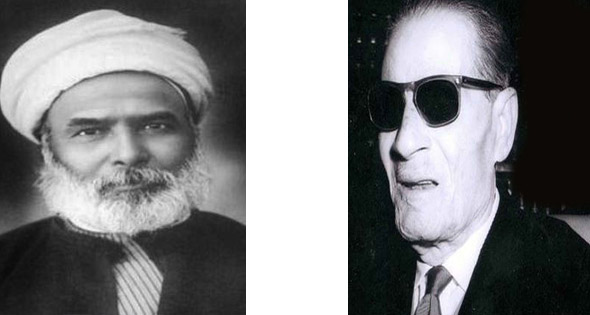

طه حسين والامام محمد عبده

وإذا كان للدولة القديمة علماؤها، علماء السلاطين الذين لم يكترثوا بمعالجة ظاهرة العنف والتكفير بقدر اهتمامهم بتكاليف السلطة وتكليفاتها والتمترس حول الحاكم ضد الجماعات الخارجة على سلطانه ومجابهة أي جماعات أو أفراد تناوئ سلطتهم الدينية بزعم التجديد أو تقديم رؤية مغايرة، فإن الدولة الحديثة لها مؤسساتها الدينية التي تدافع عن المنظومة الفكرية والفقهية القديمة المنتجة للإرهاب، فلم ينقطع الإرهاب، وإن اشتدت موجاته وانخفضت وفق كل عصر وظروفه وتبعا للمساحة التي يفردها الناس للدين في حياتهم، فانحسار الإرهاب لم يكن يومًا مرجعه نسق منهجي محدث أو رؤى فكرية جديدة طالما سارعت القوى التقليدية رسمية وغير رسمية في حجز فيضانها عن الناس، وهو ما واجهته أفكار جميع المجددين في العصر الحديث، بدءا من محمد عبده مرورًا بطه حسين وعلي عبد الرازق وصولا لحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد.

التكفير والتبديع والتفسيق كان مصير كل هؤلاء المفكرين وغيرهم ممن اجترأوا على الخروج عن المنظومة الدينية التقليدية، لا فرق بداخلها بين متشديين ووسطيين، مؤسسات دينية رسمية وغير رسمية. ويعود الأمر فيما يعود إليه إلى الإصرار على أن هناك إسلام واحد لا يتأثر بحركة التاريخ ولا باختلاف المجتمعات، وأن هذا الإسلام الوحيد تملكه جماعة دينية أو مؤسسة رسمية أو حقبة تاريخية، ليجري الخلط بين الدين و”الفكر الديني”، وتتضمن تلك الرؤية رد الظواهر إلى مبدأ واحد لتُلغى فاعلية الإنسان وقوانين الطبيعة لصالح حاكمية إلهية سالبة، وهي الأفكار التي أصل لها وفصلها نصر حامد أبو زيد في كتابه الأشهر “نقد التجديد الديني” فكان سببا في تكفيره وفصله من الجامعة لتقام ضده قضية حسبة يحكم فيها بالفصل بينه وزوجته باعتباره مرتدًا عن الإسلام!.

نصر حامد أبو زيد وحسن حنفي

الشاهد هنا أن المنظومة الفكرية والفقهية التي فرخت العنف والإرهاب عبر العصور لا تزال قائمة وسائدة، لم يطرأ عليها تغيير، أو يمسسها تجديد، أو يطال أصولها وقواعدها أي تطوير، وهي ليست قاصرة ـ كما يحلو للبعض أن يوهم أو يتوهم على “فئة ضالة” كالخوارج قديما وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية حديثا، كل ما هنالك أن إمكانية الإرهاب اليوم تنتظر أن يسعفها ظرف ما لتتسع دوائرها وتنتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل.