ترجمة: كريم سعد

كتب هيرمان هسه إلى المرأة التي ستصبح زوجته الثالثة فيما بعد، بصيغة شاكية: “الحياة الآن بالنسبة لي لا تحتوي على أي متُعٍ تقريبًا، في الواقع، أنا أعيش في الجحيم”.

وكان الحدث الذي قاد هِسة إلى حالة شبه يائسة هو أن “نينون دولبين” المرأة التي ستغدو زوجته، نقلت بعض كُتبه دون إذنه! ويعد هذا الأمر اضطرابًا لا يطاق للوجود المُنظم الذي يعتقد هِسه أنه ضروري لكاتب فصل نفسه عن العالم. فاستقلاله يتطلب أن يُبقي البشرية جمعاء، بما فيهم أقرب رفيقة له، على مسافة محددة بصرامة. ووفقًا لذلك، على الرُغم من أن الاثنين كانا يعيشان معًا تحت سقف واحد، إلا أن تواصل هِسه مع نينون كان أغلبه بشكلٍ كتابي، كما ذكر كاتب سيرته الذاتية الأخيرة، جونار ديكر: “تواصلهم اليومي مع بعضهم البعض كان يتم من خلال “خطابات منزلية”، كما هو الحال في دير ترابيست، حيث يتعين على المرء التزام الصمت مُعظم الوقت، ويدون ما يريد أن يتواصل به مع زملائه الرهبان على قطع من الورق.

كانت هذه هي الطريقة التي تمكن بها هِسة من تحمل وجود شخص آخر بالقرب منه؛ فقد كان لزامًا عليه التأكد أن أحدا لن يتحدث معه بشكلٍ مفاجئ!

وتساءل ديكر “كيف لهِسه أن يعتقد أنه يعيش في الجحيم حين يكون لديه رفيقة تحبه دون تحفظ مثلما لم يفعل أحد من قبل؟ تلك الرفيقة التي وضعت نفسها بالكامل في خدمة احتياجاته، ويعقب ديكر إن ملاحظته تبدو هيستيرية بشكل لا يقبل الجدل! ويُعد ذلك حكمًا عقلانيًا، فديكر هو كاتب سير ذاتية دقيق ولديه معرفة منقطعة النظير بموضوعه، وهذا بلا شك هو الحساب النهائي لحياة هِسة وأعماله.

وعلى الرغم من أنه غير واضح ما هي الفائدة الأكثر جوهرية أو قيمة التي وجدها ديكر في في موضوعه، إلا أن الحقيقة الأكثر لفتًا للانتباه عن هِسة هي كيف احتضنته الثقافة المضادة في أوائل الستينات* – وهو الأمر الذي يُعد تطورا أكسبه سمعة بعد وفاته باعتباره أحد دعاة فلسفة “تخلص مما لا يناسبك” الهيبية، مما جعله المؤلف الألماني الأكثر ترجمة في القرن العشرين.

واستقر هِسه في سويسرا، عام 1923، وهو المكان الذي عاش فيه عشر سنواتٍ من قبل، واستمر فيه حتى وفاته عام 1962. وهناك تبنى موقفا انفصاليا عن النضالات السياسية، وهو الأمر الذي قدمه كنموذج للنخبة المثقفة المُحاصرة الأوروبية.

ولكن ما هو المضمون الإيجابي لرؤيته إن وجد؟ هل خدمت أي باعث أسمى من حاجته القلِقة للسلام والهدوء؟ هذه هي الأسئلة التي لم يُجيب عليها ديكر. فهِسه، الذي كان نرجسيًا طوال حياته، سعى إلى الحد من مخاوفه أكثر من اي شيء أخر، حتى حياته المُنعزلة في سويسرا، حيث علق لافتة أمام منزله كتب عليها “ممنوع الزوار”، ولم تمنحه المسافة التي وضعها بينه وبين العالم ما كان يتوق إليه. فالمال دائمًا كان مشكلة، وأصبح غاضبًا من تقلبات العملة وضريبة الدخل الألماني، التي أدعى أنها جعلت أرباحه من كتاباته أقل من قيمة طابع البريد على الظرف الذي أرسل فيه عمله إلى ناشره.

وعندما فاز بجائزة جوتة في مدينة فرانكفورت عام 1946، اشتكى من أن “مبلغ المال المرتبط بهذه الجائزة.. لا يُمكنه حتى من شراء رغيف خبز وكأس من النبيذ”. استياء هسه المرير من العالم، كان حاضرًا عندما تم تكريمه، وفي نفس العام الذي حصل فيه على جائزة نوبل لجأ إلى مصحة نفسية، ليُعلن أن البشرية قررت “رجمه حتى الموت” برسائل التهنئة.

ويُمكن تفسير عزم هِسه على إبعاد نفسه عن العالم جزئيًا من خلال خلفيته العائلية، فهو قد ولد عام 1877 في بلدة كالف في منطقة الغابة السوداء لعائلة “تقوية”، وهي تيار منشق داخل اللوثرية. والتقويون يعتقدون أن الحياة الصالحة يحب أن تُعاش بشكل مستقل عن العالم، بما في ذلك الكنائس القائمة. وشكل دافع الانسحاب هذا حياة هِسه وأعماله، ومع المعاناة المستمرة من نوبات الاكتئاب الحاد، ومحاولات الانتحار المتكررة، وازدراءه للرأي العالمي وفي نفس الوقت حمايته المكثفة لسمعته، كافح هسه من أجل تجديد حياته الروحانية في وقتٍ لم يعد فيه الإيمان الذي حافظت عليه أسرته قابلًا للتطبيق، وتم تشخصيه في سنواته الأولى على أنه مريض عقليًا، ودخل مؤسسة للأمراض النفسية لفترة من الوقت وطيلة حياته كافح لتحقيق نوع من التوازن الداخلي.

وكان جد هسه، هيرمان جوندر (1814 – 1893) مُبشرًا بروتستانتيًا في الهند، حيث أصبح أيضًا لغويًا بارعًا في اللغات الدرافيدية. ومن خلال موقفه المتشكك تجاه الإيمان، كان مُشجعًا وذا شغف علمي بالثقافات الأجنبية، وأصبح جوندر نموذجا يحتذى به لحفيده، وكتب هِسه عام 1923، في مقالة متعلقة بسيرته الذاتية، تحت عنوان “طفولة الساحر”:

“هذا الرجل، والد والدتي، كان يختبئ في غابة من الألغاز، تمامًا كما كان وجهه مخفيًا في غابة بيضاء من لحيته؛ و من عينيه تدفق حُزن على العالم وحكمة مُبتهجة، تبعًا للظروف، وفوق ذلك حكمة المهجور وشراسة الإلهي؛ جعلت أناس من بلدان كثيرة يعرفوه، ويزوروه، ويوقروه”

والفرق بين جوندر وهِسه هو في الأفكار الحاكمة لعصرهم. في حين احتفظ جده بثقة إيمانية في السلطة الإلهية، كان هِسه ينتمي إلى جيل تحطم إيمانه بأي قوة من هذا النوع بسبب كارثة الحرب العالمية الأولى. فأي إله مُتسامي أصبح ميتًا، وإذا وجدت روح الخلاص، فلا يُمكن العثور عليها إلا داخل البشر أنفسهم.

لكن بالنسبة لهِسه وكثير من أبناء جيله، هذه الروح لم تكن الروح العقلانية، الإنسانية العلمانية، التي تعمل على تحسين العالم، فالروح التي حركت البشر كانت غير عقلانية، وفي بعض الأحيان مظُلمة ومدمرة، ومع ذلك كانت تمتلك قوة الخلاص.

وكانت روحانية هِسه هي روحانية الرومانسيين الألمان، وهو غالبًا ما غرق مثلهم في فراغ فضفاض عندما حاول التعبير عنها.

ومع هذه الخلفية، ليس من المستغرب أن ينجذب هِسه إلى علم النفس الباطني لكارل يونج. فهو تعرف على أفكار يونج في عام 1918، فبعد فترة من الإرهاق العصبي تمت إحالته إلى جي.بي لانج، وهو طبيب نفسي مُطلع على أعمال يونج، وفي فبراير عام 1921 توجه هِسه مباشرة إلى يونج. ومن نواحٍ عديدة، قدم علم النفس اليونجي لهِسة مكونا من أفكار مستمدة من هوامش الفكر الغربي الغنوصية والعلوم الغيبية، وقدم علاجًا للروح دون التعقيدات الفكرية أو الانضباط غير المريح للإيمان التقليدي.

ويُعد يونج مُخادعًا، أكثر من أي شخص أخر، فهو من تسبب في التحول الذي حدث في القرن العشرين وتم فيه استبدال الدين بتقنية علاجية، بأدوات يونج المدروسة لصور الأنماط البدائية (النماذج الفطرية)، والنصوص الخيميائية والأحلام القُدسيّة، التي تُثير المشاعر الروحية). وأعاد يونج صياغة البحث عن الخلاص كعملية تأتي من “مبدأ التفرد”، وأن الهدف من الحياة البشرية هو تجميع الجوانب المتضاربة للشخصية في كل متكامل، وأن كل البشر يمتلكون ذاتا من الظل، ومهمة العلاج النفسي هي جلب هذا الظل إلى ضوء الإدراك الوعي، وبالتالي تحقيق السلام بين القوى المتحاربة في الروح.

ومع تراجع المعتقدات التقليدية، سقطت المهمة على عاتق دين جديد يرتكز على قوة العقل اللاوعي. ومحاولة يونج لإيجاد علاج لأمراض الروح الحديثة، قادته لبعض الاتجاهات البغيضة، فكانت علاقاته مع النازية غامضة. وفي عام 1936، وبعد أن استولى النازيون على معهد برلين للتحليل ليحكمه ابن عم هيرمان جورينج، ألقى يونج محاضرة هُناك أعلن فيها أن “اللاوعي الآري لديه إمكانات أعلى من اللاوعي اليهودي”.

وقد تكون مثل هذه التصريحات تعكس تعاونًا نفعيًا من جانبه. وبحلول عام 1943، عندما كان النازيون يخسرون الحرب بشكل واضح. كان يونج – مثل هِسه، مُختبئا بأمان في سويسرا – يعمل مع المخابرات الأمريكية، ويقدم تفسيرات نفسية لسلوك هتلر إلى مكتب الخدمات الاستراتيجية، كان يُسير مع الرياح، ومع ذلك، لا شك في أن يونج رأى في هتلر قائدًا استطاع حشد اللاوعي الجمعي للشعب الألماني.

ورفض هِسه الالتزام بأي من الحركات الجماهيرية في عصره، وتجنب التعاون مع النازية بالطريقة التي فعلها يونج. ولكن في وقت متأخر من عام 1932، كان هِسة قادرًا على كتابة رسالة إلى صديق قال فيها:- “العالم يتحرك للأمام، لا الخلف، ويومًا ما يجب على ألمانيا أيضًا أن تنضم إلى مسيرة التقدم إلى الأمام، وربما السبيل إلى ذلك يكون من خلال ذلك الأحمق الغبي هتلر”. وعلى الرُغم من كل تحذيراته بشأن انهيار الحضارة الغربية – التي غالبًا ما يشارك أوزووالد شبنجلر، صاحب كتاب تدهور الحضارة الغربية، الرأي فيها – فشل هِسه في توقع أو استيعاب مدى البربرية التي انحدرت إليها أوروبا مع هتلر.

لطالما اعتبر هِسة نفسه كاتبًا أوروبيا، ومع ذلك، فأن أحد الأسباب التي جعلت أعماله تُقرأ كثيرًا في ثقافة الستينيات المضادة هو أنه بدا منفتحًا على رؤى من التقاليد غير الغربية، فروايتاه سيِدهارتا الصادرة عام 1992 ورحلة إلى الشرق الصادرة عام 1932، تُظهران الاهتمام بالممارسات الروحية للبوذية والهندوسية، ومع ذلك فمن المُختلف عليه، كم استقى هِسه من هذه التقاليد، ومثلما فعل جده فقد سافر إلى نطاق واسع في الشرق الأقصى، وانطلق في عام 1911 لزيارة بينانج و بورنيو وسومطرة وبورما وسريلانكا، لكن الحافز وراء هذه الرحلات لم يكن دافعًا للتحقيق الروحي على حد تعبير ديكر، بل كانت رحلات هِسه “هروبًا من قيود الحياة العائلية”.

وفي أبريل عام 1911، ولِد مارتن، ابن هِسه الثالث، عندما كانت علاقته بزوجته الأولى،ماريا برنولي، معقدة. وبعد أقل من ثمانية أسابيع، استقل سفينة ركاب متجهة إلى آسيا. ومع ذلك لم يكن أسعد حالًا بابتعاده عن المنزل، وطيلة رحلاته كان يشتكي من سوء الفنادق والطعام السيء والمتسولين والباعة المتجولين والطقس. وبعد أن وصل إلى سيلان وتسلق أعلى قمة في الجزيرة، استقل باخرة صينية إلى سنغافورة، حيث صعد على متن سفينة من هناك أعادته إلى أوروبا، وعاد إلى المنزل “فلا أحد أكثر ثراءً بتجربته، فقط يُصبح أكثر فقرًا من خلال خيبة أمله التي تتكرر. مع شعور عميق بالخواء يستقر بداخله”

ولأن هِسه قد عاد من الشرق بنوبة كآبة أخرى، فإن أحد الأسباب هو أن هدف الأديان التي يستكشفها بفتور هي عكس ما كان يتطلع إليه. في حين أراد هِسه تحقيق الذات، فالروحية الشرقية تهدف إلى إفناء الذات. وكما يلاحظ ديكر، فإن شخصية سيدهارتا لهِسة كان لديه من نيتشه أكثر مما كان لديه من بوذا. فبالنسبة لبطل هِسه، كما هو الحال بالنسبة لهِسه نفسه، “لم يكن الأمر يتعلق بالتخلي عن الذات بل بالعثور عليها. وهذا كان خطًا فكريًا غربيًا للغاية”

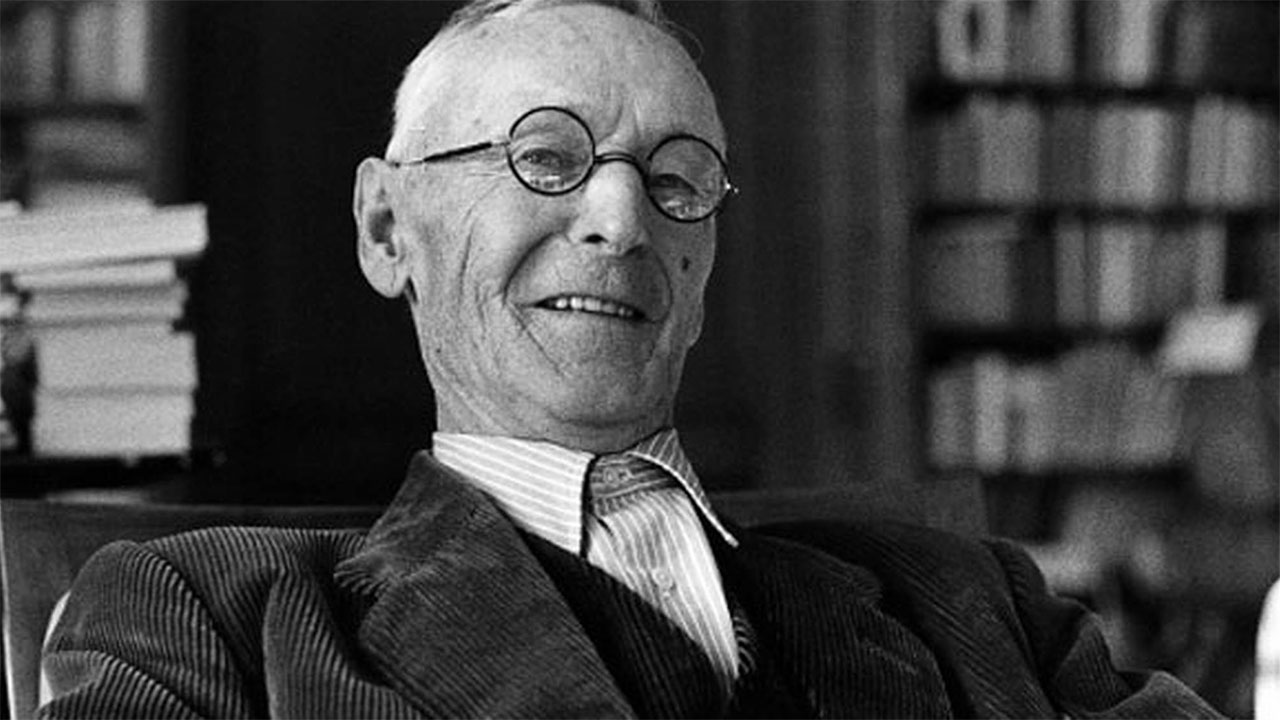

جزء من الفيلم الوثائقي الصيف الطويل عن هيرمان هسه

وكتاب هِسه الذي كان له أكبر صدى في الستينات، هو ذئب السهوب الذي صدر عام 1927، و تعاقبت فرق موسيقى الروك والفرق المسرحية على تسمية أنفسها باسمه تيمنًا به. وتحكي القصة عن رجل في منتصف العمر يشعر بالاغتراب عن نفسه بنفس القدر الذي يشعر به بالاغتراب عن المجتمع، وانجذبت الثقافة المضادة للرواية جزئيًا لأن أسلوبها الهذياني يشبه إلى حدٍ ما التجارب التي تسببها العقاقير المُخِلة بالنفس.

وقام عالم النفس السابق بجامعة هارفارد والمبشر بهذا النوع من العقاقير “تيموثي ليري”، بتقديس هِسه باعتباره “السيد-المرشد” للسايكدلية (الإبداع الهذياني)، ونصح طُلابه قائلًا:- “قبل جلسات الـ LSD (العقاقير المُخِلة بالنفس)، اقرأوا سيدهارتا وذئب السهوب.” ومع ذلك بصرف النظر عن إدمان النبيذ والتبغ مدى الحياة، لم يكن هِسه مهتمًا بالمخدرات، والأهم من ذلك، أنه كان يخشى ويقاوم بكل قواه فقدان الذات التي سعى إليها “ليرى” ووجدها في تجارب العقاقير المُخِلة بالنفس.

وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، كتب هِسه آخر رواية كاملة له، لعبة الكريات الزجاجية، التي تلخص رؤيته حول جوهر الخواء، والتي تدور أحداثها في مستقبل بعيد في جزء خيالي من أوروبا، حيث تحكي قصة حياة عضو في نظام روحي قوي يرتقي إلى القمة ويصبح “ماجستر لودي” المُرشد الأعلى للعبة الباطنية التي تنشر جميع فروع المعرفة البشرية، ولم يتم تحديد قواعد اللعبة ولا هدفها على الإطلاق، وعندما يتخلى “ماجستر” عن منصبه في نهاية الكتاب، لا يتم ذكر أسباب قيامه بذلك. فهل أصيب بخيبة أمل؟ أم أنه ببساطة يؤكد ذاته أمام الانضباط الذي سئم منه؟ لا يستطيع القارئ أن يجيب على ذلك، و”ماجستر لودي” لهِسه لا تزال شخصية لا معنى لها بغرابة، ولا تختلف عن هِسه نفسه.

وبصرف النظر عن أنانيته المتغطرسة، فهناك القليل جدًا مما يميز نبي الفردانية هذا، وعلى الرغم من أنه قدم الكثير من نظرية يونج عن الذات المُنقسمة، إلا أن هِسه كان هو نفسه رجلا بلا ظل.

* هي حركة ثقافية في الستينات عارضت القيم الثقافية، والجمالية والأخلاقية السائدة إبان تلك الفترة

– هذه المادة مترجمة. يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية من هنا