كان المشهد طريفا إلى حد بعيد، شاب لم يتجاوز العشرين، هو ذاته كاتب هذه السطور، عندما كان طالبا في السنة الأولى من دراسته، في قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب جامعة “عين شمس” المصرية، وبدلا من أن يتفقدَ الشاب قاعة المحاضرات أو جدولها أو يتعرف على رفاق الدراسة الجدد من شبابٍ وفتياتٍ في مثل سنه، ذهب إلى إدارة القسم لكي يسأل سؤالا واحدا:”أين أجد الدكتورة “رضوى عاشور”؟”.

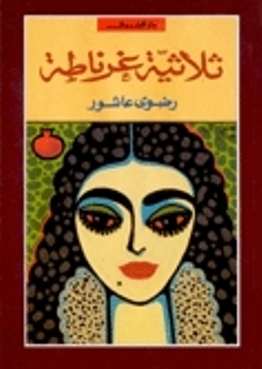

لم تكن الدكتورة “عاشور” أستاذة الأدب الإنجليزي والناقدة والأديبة والناشطة ذات المواقف السياسية الواضحة التي لا لبس فيها، تعرف ذلك الشاب حين دلف إلى مكتبها لأول مرة خريفَ عامِ 1999، لكنَّه كان يعرفها جيدا، حيث قرأ روايتها التاريخية التي تتناول أهل الأندلس ومأساتهم “ثلاثية غرناطة” “من الجلدة إلى الجلدة” وتابع مقالاتها النقدية بشغف على صفحات مجلات ثقافية مثل مجلة “الهلال” وغيرها، ورأى من خلال أعمالها المختلفة أشجار الزيتون في فلسطين المحتلة، ومعاناة السود في الولايات المتحدة ومعاناة “الموريسكيين” أو أحفاد المسلمين في “غرناطة” الضائعة.

استقبلت الدكتورة “رضوى” الشاب بترحاب شديد، وبابتسامتها التي لم تفارقها يوما، وقامت بتحيته على حماسته التي لاحظتها عليه منذ أول لقاء، وجمعهما حوار مشوِّق استمتع به كلاهما. وبعد بضع سنوات، شَرُفَ الشاب بحضور أول محاضرة تلقيها الدكتورة على مسامعه ومسامع زملائه.

كانت المادة التي اختارت الدكتورة رضوى أن تدرِّسها لصفه تحمل عنوان الأدب “الأفرو– أميركي” أو أدب وثقافة الأميركيين السود، كانت لدى الدكتورة قدرة مدهشة على وصف معاناة وإبداعات المستضعفين في هذا العالم، كانت ترسم لطلابها صورة حية للعبيد، وهم يعملون في مزارع القطن في الجنوب الأميركي، من شروق الشمس، وحتى مغيبها.. تلفحهم حرارة الشمس الحارقة وسوط السادة.

علمتهم أغاني السود المليئة بالأمل في الخلاص والحرية، وباتوا يرددونها كما لو كانت نغما شائعا.

وكان الأكثر إدهاشاً هو قدره الدكتورة “رضوى” على ربط نضال المستضعفين في عالمنا ببعضه البعض، فربطت قضية فلسطين بحي السود الشهير في مدينة نيويورك “هارلم” وربطت الأخير بنضال فيتنام الطويل…إلخ.

تخرَّج الشاب في صيف العام 2003، وهو يعي –في صدره– ما تعلَّمه من أستاذته، لذا لم تكن لقاءاتهم التالية مجرد صدفة.

فتارة يلتقيان في فعالية تضامن مع شعب فلسطين، وتارة في تظاهرة ضد الحرب على لبنان عام ٢٠٠٦، وأخيراً وليس آخراً في قلب ميدان التحرير عقب انتفاضة الخامس والعشرين من شهر يناير عام ٢٠١١.

سافر الشاب خارج حدود الوطن، وكان أكثر ما يؤنسه في غربته هو كتابات أستاذته، مثل رواية “الطنطورية” التي تناولت فيها القضية الفلسطينية منذ ما قبل نكبة عام ١٩٤٨، وحتى العصر الحاضر، وهي ذاتها فلسطين التي ارتبطت بها على صعيد حياتها الشخصية من خلال زواجها من رفيق دربها الشاعر الفلسطيني الراحل “مريد البرغوثي” والد ابنها الوحيد الشاعر أيضاً “تميم البرغوثي”–وكذلك رواية “أثقل من رضوى” التي بدت مثل فصول مختارة من سيرتها الذاتية.. وغيرها.

ثم أتاه ذات يوم خبر رحيلها عن هذا العالم، وعلى عكس المتوقع لم يستقبل الشاب هذا الخبر بدموع أو صدمةٍ، وإنّما بقدر من الطمأنينة؛ مصدرها إيمانٌ تام أنَّ أستاذته الحبيبة تخطو الآن في عالم خير من عالمنا.

ووجد نفسه بشكل تلقائي يغير عبارة وردت في رائعتها “ثلاثية غرناطة ” تقول “لا وحشة في قبر مريمة” إلى “لا وحشة مع أدب رضوى”.

رحم الله أستاذتي الحبيبة الدكتورة “رضوى عاشور”.