انتهت المرحلة الأولى من مسيرة القرآن الكريم برحيل الرسول –صلى الله عليه وسلم– إلى جِوار ربّه، بعد أن نقل نصوص القرآن التي يحفظها عن ظهر قلب إلى أصحابه، فحفظ قلّة منهم القرآن كاملا، وكثير منهم حفظ بعضه، وكتبوا أكثره وفق ما توفّر لديهم من موادٍ للكتابة، “وذلك كلّه مما يُمكن أن نعدّه نوعا من جمع القرآن، وأن نُسميه الجمع الأول للقرآن”. ثم سرعان ما شرعوا في الجمع الثاني للقرآن الكريم.. ولم يكن قد مضى سوى شهور على وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم– فلم يكد يرقد النبي –صلى الله عليه وسلم– في قبره، إلا وقد حدثت موجة من الانشقاقات والتصدعات المتسارعة لم يسلم منها سوى المدينة ومكة والطائف، فارتدّت قبائل عن الإسلام، وامتنعت أخرى عن دفْع الزكاة؛ ما دفع المدينة ومكة والطائف بقيادة أبي بكر الصديق –رضي الله عنه– إلى خوض حروب شرسة، منها حروبهم مع المرتدين عن الإسلام من قبائل ربيعة، العدو القديم لقبائل مُضَر، ومن بين تلك الحروب حرب اليمامة/ حرب عقرباء([1]) التي شهدت مقتل عدد كبير من القرّاء/الحفّاظ المتقنين للقرآن الكريم على يد جيش مسيلمة بن ربيعة مُدّعي النبوة، وهذا ما دفع عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– إلى التفكير في إيجاد مرجعية ثانية لحفظ القرآن الكريم إلى جانب ذاكرة الحفّاظ، فاقترح على أبي بكر–رضي الله عنه– أن يأمر بجمع القرآن في صحف تُوضع بين دفتين، تكون أصلا مكتوبا للقرآن يحفظ النّص الديني من أن ينقص منه، أو يزيد عليه شيء، وهذا ما قبِله أبو بكر–رضي الله عنه– بعد شيء من التّردد، وأسند الأمر إلى زيد بن ثابت–رضي الله عنه– الذي وصفه أبو بكر–رضي الله عنه– بـ”رجل شاب عاقل”،([2]) “وإنما آثر الصديق زيدا بهذه المهمّة مع أن في الصحابة من هو أكبر منه سنًّا، وأقدم إسلاما وأكثر فضائل؛ لأنه كان من أشهر الصحابة إتقانا لحفظ القرآن الكريم كلّه، ووعيا لحروفه، وأداءً لقراءاته، وضبطا لإعرابه ولغاته، وكان مداوما على كتابة الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد العرضة الأخيرة([3]) وكان مع ذلك عاقلا ورعا كامل العدالة مأمونا على القرآن غير متهم في دينه ولا خلقه”.([4])

ورغم كونه أحد الصحابة الذين تحقق لهم جمع القرآن في صدورهم حفظا، وكتب جانبا من آياته أمام الرسول –صلى الله عليه وسلم– إلا أنّه لم يعتمد على ذاكرته ولا ما كتبه، وإنما اعتمد على الذاكرة والمدونة الجمْعية، فكتب القرآن من مصدرين حافظة/ذاكرة الحفّاظ، وكتابة المدوّنين، فكلاهما مثّل مرجعية القرآن الكريم في مجتمع المدينة ذاك المجتمع الصغير المحدود مكانا المتعارف المتواصل المتحد بيئة، المتماسك ماديا ومعنويا ونفسيا؛ فلم يحدث له خلال حياة الرسول أو الشهور القليلة التي أعقبت وفاته وسبقت عملية الجمع الثاني أيّ نزوح جماعي أو احتلال أو تفريق أو تشريد أو غير ذلك مما تعرّضت له جماعات تاريخية أخرى جمعت نصوصها الدينية بعد مئات السنين من الشتات والتفرق، وهي مسلوبة الإرادة خاضعة لأمم أخرى.

تهيئت الظروف لزيد بن ثابت؛ ليقوم بمهمته بشكل جيد، في مجتمعٍ يُعنى بالقرآن عناية بالغة، فهو مرجعه الديني، ومادة عبادته، ومدار حياته، فيتلوه تدبرا، ويتلوه تعبدا، ويتلوه تفننا بما يحمل القرآن من روعة لغوية تصويرية، مجتمع مأمور من الوهلة الأولى بكتابته وقراءته، كما أنّه مأمور بعدم كتابة شيء آخر ذي صفة دينية غيره، وقد كتب آيات القرآن فعلا، على قدر ما استطاع وأطاق في حياة مبلِّغه صلى الله عليه وسلم، ثم هم يتابعون عنايتهم بالقرآن في هذا الجمع المبكر زمنا، بعد شعورهم بالقلق من أول تغير طرأ على المجتمع بانتقال الرسول –صلى الله عليه وسلم– واندلاع حروب الردّة.

بتلك المقاربة ينبغي أن نكتفي في التعريف بالجمع الثاني، دون الالتفات إلى أخبار الآحاد التي حكت قصصا تبدو طريفة حول الجمع إلا أنّها في الواقع قد أثارت غبارا كثيفا أخفى المظاهر الصحية التي صاحبت الجمع الثاني وضمنت سلامته، والسكوت عن هذه الأخبار يتفق مع منهجية المدرسة الإصلاحية التي توسّعت في ردّ المرويات، وفي مقدمة هؤلاء الإصلاحيين الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، والشيخ أمين الخولي، فتلك الأخبار على حد قولهم: “أخبار آحاد لا يسهل فحص أسانيدها، وهي مع ذلك عُرضة للتأثّر بأهواء ذوي الهوى من أصحاب العصبية الدينية، والخصومة الاعتقادية في كلّ حين، روّجها في القديم مَن روجّها من هؤلاء، ويُثير الغبار بها أشباه لهم في هذا العصر، من ذوي الأغراض السياسية والاعتقادية المحترفين ذلك، وهي مع كلٍّ لا تمسّ القرآن من بعيد أو قريب لو تمثّل الواقفون عندها الظروف والملابسات التي جُمع فيها القرآن هذا الجمع الثاني زمن أبي بكر–رضي الله عنه– فحال الناس إذ ذاك ومدى معرفتهم للقرآن، وحال من قام بهذا الجمع وقدرته عليه، وقدرة الرقابة العامة على ما يتمّ من عمل في ذلك، تعطى ضمانات تجعل الوقوف بعد ذلك عند مثل الأخبار المتناقلة عن طريقة الجمع وأحواله مما يبدو عبثا لا طائل تحته”.([5])

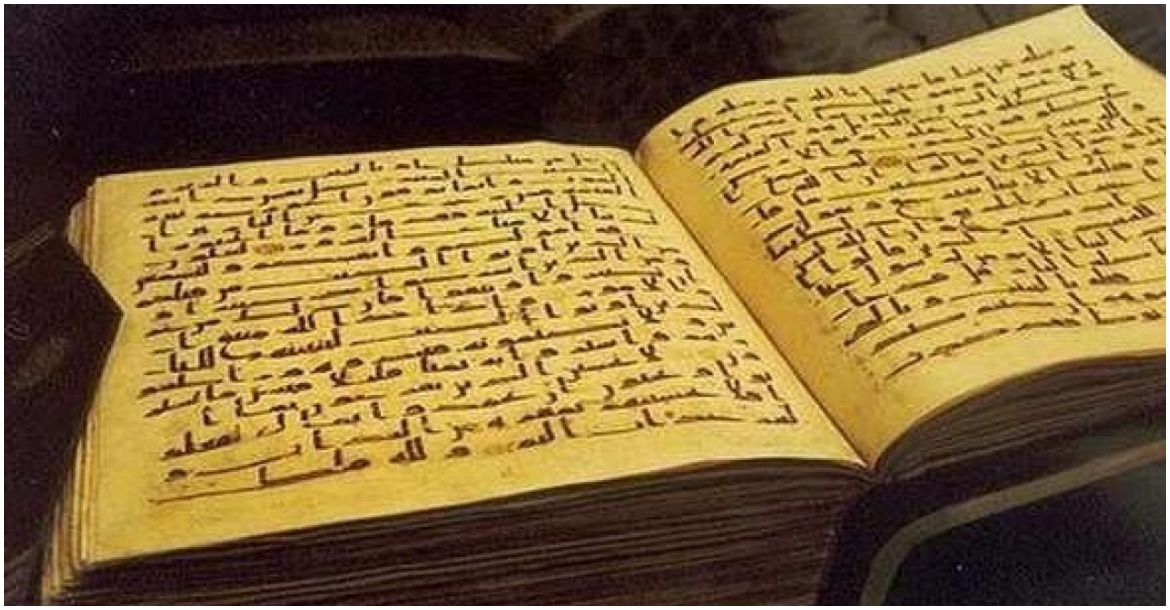

هكذا بالجمع الثاني تغيّرت الصورة الأولى التي كان عليها القرآن مفرقا بين صدور الرجال وألواح عظام الإبل والغنم والخشب والجلد وجريد النخل والحجارة البيض الرقاق إلى صورة أحسن مظهرا، وهي قطع متشابهة في الطول والعرض متفقة في النوع ومرتبة بين دفتين من مادة تُعرف بالرّق مصنوعة من الجلد ومعدّة للكتابة عليه، لا تسمح مادتها الجلدية بمسح وتعديل فيه إلا بغسل الرّق، ومع التحوّل إلى الكتابة على الورق في نهايات العصر العباسي الأول ظلّ المصحف يُكتب في رقاع من الجلد خوفا من التصحيف/التحريف بالتغيير والتبديل، فكان هارون الرشيد ينهى النسّاخ/الكتّاب عن استخدام الكافد/الورق في كتابة المصاحف، ويأمرهم بالرقاع.

وقد انتقلت صناعة الورق من بلاد الصين إلى خراسان، ثم إلى المنطقة العربية في عهد الدولة العباسية، وأدى انتشار صناعته إلى ثورة لا مثيل لها في ميدان الكتابة، والتوسع في الترجمة والنشر؛ فقد أحبّ الكتّاب/ النّساخ وطلاب العلم الورق لما يتميز به عن الجلد من خفّة في الوزن وسهولة في الحمل، وللجاحظ في رسالته فلسفة الجد والهزل مقارنةٌ دقيقة بين الكاغِد/الورق، والرّق/الصّحف/الجلد يسخر فيها ممن يرفض الكتابة على الورق ويتمسك بالكتابة على الجلد، فيقول: “قل لي لِمَ زينت النَّسخ في الجلود؟ ولِمَ حثثتني على الأَدَم؟ وأنت تعلم أن الجلود جافية الحجم ثقيلة الوزن إن أصابها الماء بطلت… ولو أراد صاحب علم أن يحمل منها ما يكفيه في سفره لما كفاه حِمْل بعير، ولو أراد مثل ذلك من الكاغد القطني (الورق الصيني) لكفاه ما يحمل مع زاده… إذن فأنت سبب المضرة في اتخاذ الجلود واستبدالها بالكاغد وأنت سبب البلية في تحويل الدفاتر الخفاف في المحمل إلى المصاحف التي تُثقل الأيدي وتُحطّم الصدور وتقوّس الظهور وتُعمى الأبصار”.

وقد أطلق الصحابة على النسخة الكاملة من صحف القرآن اسم “المصحف”، ولم يكن هذا أوّل ظهور لكلمة المصحف في المجتمع العربي كما يُردد كثير من الباحثين والوعّاظ، فالمدونة الشعرية الجاهلية تُؤكّد جاهلية كلمة مصحف حيث جاءت في شعر أمير الشعر الجاهلي امرئ القيس في قوله:

أتت حجج بعدي عليها فأصبحت… كخطّ زبور في مصاحف رهبان

فاستعمل العرب قبل الإسلام كلمة المصحف بمعنى الكتاب الديني، وهي كغيرها من الكلمات ذات الطابع الديني التي دخلت إلى العربية من اللغات السامية مثل كلمة “الحواريين”، و”المشكاة”، القادمة شمالا من الشام، ومصحف وصحف القادمة جنوبا من الحبشة إلى اليمن ثم بلاد الحجاز قبل الإسلام، وهي كلمة معرّبة ليس لها فعل من لفظها يُمكن الاشتقاق منه، فالمصحف كلمة معرّبة من الكلمة الحبشية الجنوبية Mashaf، وتقابل في الآرامية الشمالية كلمات الكتاب والسفر والزبور، والقرطاس والقلم التي استعارها العرب عن جيرانهم الآراميين في الشام ثم السريانيين في العراق.

ويُفسّر سر اختيار المسلمين لكلمة المصحف وليس السِفر أو كلمة أخرى؛ لتكون اسما للقرآن الكريم ما حكاه السيوطي في كتابه الاتقان من: “أن القوم اختلفوا ما يسمونه؟ قال بعضهم: سموه السِّفر. فرد عليه آخر بأن هذا تسمية اليهود فكرهوه، وقال آخر: رأيت مثله بالحبشة يسمى “المصحف” فاجتمع رأيهم على أن يسموه المصحف”، وتقول بعض الروايات أنّ سالم بن معقل المتوفي ١٢ه، هو أول من أطلق هذه الكلمة على القرآن، ويروى الجاحظ في ذلك قول الأحباش: “إن العرب قد نقلوا عنّا “المصحف” الذي يحفظ محتوى الكتاب، وييسر الانتفاع به، ويصونه في تماسك وجمال”، وقد قرّب كلمة “المصحف” إلى عقل المسلمين صلتهم بالحبشة وهجرتهم إليها، وقرّبها إلى لسانهم الصلة اللغوية بين اللغة الحبشية والعربية، فكلاهما من أسرة اللغة السامية.

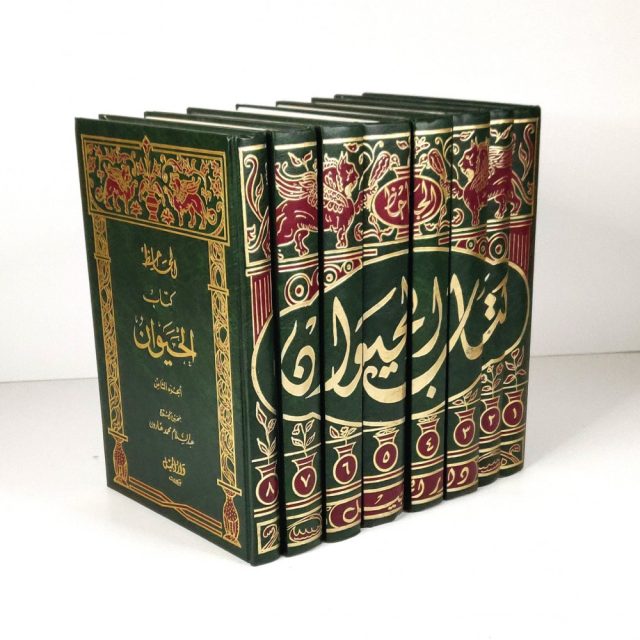

ورغم إطلاق كلمة المصحف على القرآن الكريم إلا أنّها لم تُصبح علَما على القرآن دون غيره إلا في القرن الثالث الهجري؛ وليس أدلّ على ذلك من صنيع الجاحظ الذي قسّم كتابه “الحيوان” سبعة أجزاء سمّى كلّ جزء منها “مصحفا”، فيقول عنه: “إنّه وإن كان كتابا واحدا، فإنه كتب كثيرة، وكل مصحف منها قام على حدة”، ولعل الجاحظ استعمل كلمة المصاحف في وصف أقسام كتابه ليُضاهي كتابُه كتاب الحيوان لأرسطو الذي ترجمه يحيي بن بطريق إلى العربية مستخدما كلمة المصاحف في الإشارة إلى أقسام الكتاب، ويُرجح المستشرق “باول كراوس” أنّ هذا آخر استعمال لكلمة مصحف بمعنى مقالة أو كتاب، فما قام به حنين بن إسحاق وتلاميذه من بعد من ترجمات لم يستعمل كلمة مصحف.

وكما كان الجاحظ من الكتّاب الذين استخدموا لفظ المصحف في غير الإشارة إلى القرآن الكريم، كان من أول الكتّاب الذين دعوا إلى أن يقتصر إطلاق كلمة المصحف على القرآن الكريم بقوله: “قد كان من الواجب أن يدعَ الناس اسم المصحف للشيء الذي جمع القرآن”.

وعودة إلى الجمع الثاني في عهد أبي بكر–رضي الله عنه– سنجد أنّ الصورة المكتوبة للقرآن الكريم لم تختلف عمّا كانت عليه في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم– فكُتبت بصورة تُحقق ما أراده النبي من تسهيل قراءة القرآن ليفهمه العرب جميعا على اختلاف لهجاتهما، ولعل هذا كان السبب في كتابة بعض الكلمات بطريقة لا يتفق فيها المنطوق مع المكتوب مثل كلمات: الحياة، والصلاة، والزكاة، والنجاة، ومشكاة فقد كُتبت الألف الوسطى بالواو على خلاف الكتابة الإملائية المعاصرة فصارت: الحيوة، والصلوة، والزكوة، والنجوة، ومشكوة.

وأغلب الظنّ أنّ زيدا بن ثابت–رضي الله عنه– عند نسخ/كتابة الآيات في الصحائف ميّز بين الآيات بترك مسافة بين كلّ آية وأخرى أكبر من المسافة التي تكون عادة بين الكلمات، وأنّه اتّبع الطريقة نفسها في الفصل بين السور بعضها عن بعض، وسور القرآن الكريم مائة وأربعة عشر سورة، سمّيت كل سورة منها بالكلمة التي تبدأ بها أو بكلمة وردت فيها أو بإحدى الموضوعات أو القصص التي تناولتها، وقليل من سور القرآن عُرف له أكثر من اسم: مثل سورة براءة فهي تُسمّى أيضا سورة التوبة، وسورة الفاتحة تُعرف بسورة أم الكتاب أو السبع المثاني أو الحمد والإسراء تعرف بسورة إسرائيل، وسورة فاطر تُعرف بسورة الملائكة وسورة المؤمن تعرف بسورة غافر وسورة محمد تعرف بسورة القتال وسورة الملك تعرف بسورة تبارك وسورة النبأ تعرف بسورة “عم”.

وكل سورة من هذه السور تتكون من عدد من الآيات، وقد تولّى النبي–صلى الله عليه وسلم– ترتيب الآيات بنفسه فعين موضعها من بعضها البعض وتحديد مكانها في السور المختلفة طبقا لما أخبر به الوحي. أمّا ترتيب السور فقد ترك شأنه في أول الأمر إلى الصحابة أنفسهم، فنسخ كل صحابي القرآن على النحو الذي رآه، فمنهم من رتّب السور على أساس التنزيل مثل الإمام على كرم الله وجهه فقد كانت نسخة القرآن التي عنده تبدأ بسورة “اقرأ” تليها سورة “المدثر” تليها سورة “ن”، تليها سورة “المزمل”، وهكذا بحسب نزول الآيات، وكانت نسخة القرآن التي عند الصحابي ابن مسعود تبدأ بسورة “البقرة” ثم تليها سورة “النساء” ثم تليها سورة “آل عمران” وكانت نسخة القرآن التي عند الصحابي أبي بن كعب تبدأ بسورة الفتاحة ثم تليها سورة البقرة ثم تليها سورة النساء ثم تليها سورة آل عمران ثم تليها سورة الأنعام وأغلب الظن أن النبي–صلى الله عليه وسلم– بعد أن تمّ نزول القرآن عليه رأى أن ترتب سوره على النحو الذي بين أيدينا اليوم، أي يبدأ بطوال السور ثم أوساطها ثم قصارها. وطبيعي أن يستجيب الصحابة لهذا الرأي فيعيدون النظر في ترتيب نُسخ القرآن التي لديهم على النحو الذي رآه النبي –صلى الله عليه وسلم– ولم يكن ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم موضوعيا تبعا لموضوعات التناول أو زمنيا تبعا لترتيب النزول.

وقد ظلّ المصحف الأول عند أبي بكر –رضي الله عنه– مدة حياته، فـ”كانت الصحف عند أبي بكر –رضي الله عنه– حتى توفاه الله ثم عند عمر ثم عند حفصة بنت عمر –رضي الله عنهما–”.([6]) ولعل اختيارها من بين أمهات المؤمنين ليكون عندها المصحف، سببه إتقانها للقراءة والكتابة، فهي أهل لحفظ الكتاب، بالإضافة إلى كونها ابنة الخليفة الثاني وزوجة الرسول الكريم–صلى الله عليه وسلم–.

([1]) معركة اليمامة أو معركة عقرباء سنة ١١هـ/٦٣٢م إحدى معارك حروب الردة قُتل فيها ألف ومائتا شهيد منهم زيد بن الخطاب والطفيل بن عمرو وأبو دجانة وسالم مولى أبى حذيفة وعبدالله بن سهيل وغيرهم كثير من كبار الصحابة وقرّاء القرآن.

([2]) يُروى أن زيدا بن ثابت، رضي الله عنه، قال أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن، فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يُراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره “لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم…” حتى خاتمة براءة. (أخرجه البخاري، ٤٧٠١).

([3]) العرضة الأخيرة: تقول عنها الروايات إنّ جبريل كان يعرض ما نزل من القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا في كل عام مرة، وفي العرضة الأخيرة راجعه جبريل معه مرتين.

([4]) عبدالفتاح القاضي، تاريخ المصحف الشريف، ط. مطبعة الجندي، القاهرة، ص١٤،١٣.